汉代画像石“荆轲刺秦”图像探讨

2016-04-11郑红莉

郑红莉

(西安碑林博物馆)

汉代画像石“荆轲刺秦”图像探讨

郑红莉

(西安碑林博物馆)

汉画像石,荆轲刺秦,图像格套,忠义孝勇,复仇思想

汉代画像石中的“荆轲刺秦”图像分布于山东、四川、陕北、浙江等地,在构成要素上具有基本相同的图像格套。古代文献与刻石图像的比较表明,陕北和山东地区汉代画像石上的“荆轲刺秦”图像最为契合《史记·刺客列传》之描述。儒家所倡导的忠义孝勇的道德规范及复仇行为的盛行是其广为流传的社会基础,这一故事成为了汉代中下层官吏及豪强富绅昭彰逝者、训诫子孙及崇丧邀名的典型事例。

汉代画像石作为墓葬或祠堂构件的组成部分,因其刻画内容涉及了社会生活、历史故事、神话传说、建筑等诸多方面,故而成为汉代考古学及史学研究中不可或缺的重要实物资料。“荆轲刺秦”是汉代画像石历史题材的重要内容之一,分布地域广泛,流行时间集中,承载了昭彰逝者风范、教化训诫子孙的社会功能。以往关于这一历史题材的研究,多集中于文献的重新解读与比较研究,少见将历史文献与出土的汉代画像题材结合起来从考古学角度加以释读。本文以考古发掘的资料为基础,重点探讨了“荆轲刺秦”图像的分布区域、画面特征及文献图景与刻石图像的差异,以期揭示其盛行的原因及社会背景。

一、分布区域与图像格套

国内见于著录的包含“荆轲刺秦”图像的画像石共计15块,分布于陕西、山东、四川、浙江等4省11个地点,其中山东5块、四川7块、陕北2块及浙江1块。河南南阳唐河针织厂发现的所谓“荆轲刺秦”画面,仅见两人击剑场面,故事基本要素缺失[1];江苏泗阳“荆轲刺秦”画面模糊[2],故此两例暂不列入讨论范畴。

各地出土的“荆轲刺秦”画像石,画面主题基本一致,多定格于“掷匕中柱”的瞬间,人物形态、艺术风格相近,展现了汉代平面艺术捕捉运动中“顷刻”的高超能力。但在画面的角色配置和物象组合上呈现了一些差异,现按区域将“荆轲刺秦”画面做一图像分析:

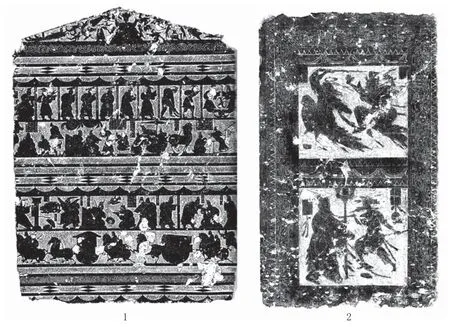

陕北地区:2块,分别出土于绥德县[3](图一,3)及神木大保当M16[4](图一,1、2)。这两块画像石中的“荆轲刺秦”画面均位于门楣下层画幅中心部位,构图趋近一致:以铜柱为界栏将画面分为左、右幅,柱右荆轲被力士拦腰环抱;柱左秦王倾身举剑反击;荆轲身后为跪伏的秦舞阳和樊於期头匣,秦王身后刻绘因惊吓倒地的侍卫。两石均采用了“连环画式”的表述方式,在主题故事的左右两边分别刻画了宫廷娱乐、“易水送别”及骑射等场景。

图一 神木大保当及绥德出土“荆轲刺秦”画像石

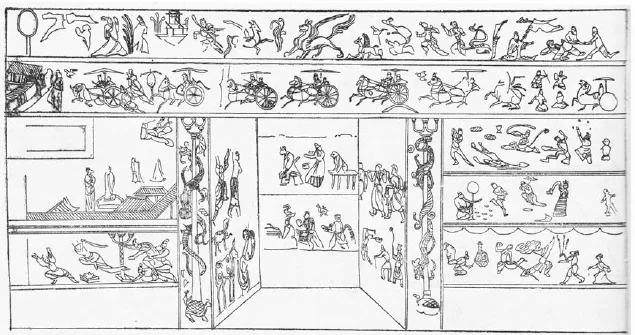

图二 武梁祠出土“荆轲刺秦”画像石

图三 武梁祠及沂南县北寨出土“荆轲刺秦”画像石

图四 四川地区出土“荆轲刺秦”画像石

山东地区:5块,其中包括武梁祠3块[5](图二;图三,1)、微山县南阳镇[6]及沂南县北寨村汉墓[7](图三,2)各1块。武梁祠“荆轲刺秦”画面基本布局为:中间竖立匕首洞穿的铜柱,秦王反击,荆轲被一力士紧抱,周围为樊於期头匣和匍匐于地的秦舞阳。此三幅刺秦图不仅表现故事发生的瞬间,而是将不同地点、先后发生的若干情节压缩表现在同一画面中[8]。武梁祠“荆轲刺秦”的创作者在表现同一题材时,可能考虑到画幅空间差异,在构图上做出了不同处理,以达到避免类同、营造变化的效果。如前石室和西壁画面中的秦王和荆轲分居铜柱左、右两边,左石室中二人位置则与前两处相反;西壁盛放樊於期头的方匣和匍匐的秦舞阳紧邻铜柱并列,在前石室中两者邻柱前后排列;左石室和前石室秦王和荆轲周围刻绘了受到惊吓的侍卫,西壁限于画面空间,未刻绘侍卫。微山县南阳镇“荆轲刺秦”画像石属征集品,主体画面位于第一层图像的右端,画面中部竖立匕首洞穿的铜柱,柱右荆轲脚下放置樊於期的头匣,柱左秦王双手抱于胸前。沂南汉墓中室西壁下层为“荆轲刺秦”图案,画幅局促,构图简洁,通过铜柱、匕首、秦王、荆轲及头匣等要素画龙点睛式地展现了故事的核心内容。

图五 浙江海宁汉墓前室东壁“荆轲刺秦”画像石

上述对比表明,山东地区所见“荆轲刺秦”故事以武梁祠所见要素最为完整,注重细节表述,而其他墓葬所见同类题材则多系梗概式图像。但共同特点是,其核心要素中荆轲、秦王、铜柱及头匣等布设一致。

四川地区:7块,为乐山麻浩1号(图四,1)、40号崖墓[9],乐山柿子湾1号、22号崖墓[10],合川县汉墓[11](图四,2)、江安县桂花村魏晋墓1号石棺[12](图四,4)以及渠县王家坪无铭阙[13](图四,3)。麻浩1号和40号崖墓“荆轲刺秦”画面分别位于前室北壁和左壁,内容相类,即画面中竖铜柱,上缠绕半截衣袖,柱右荆轲被一力士紧抱,柱左秦王举剑反击,周围为受到惊吓的侍卫。柿子湾1号和22号崖墓“荆轲刺秦”画面均位于门楣之上,构图基本相同:秦王和被力士紧抱的荆轲分居铜柱左右两边,铜柱上未见匕首。合川县汉墓“荆轲刺秦”画面构图与王家坪无铭阙相似,铜柱仍为画面中心,荆轲被力士环抱;前者秦王举剑后指,其旁一小人蹲坐;后者紧邻铜柱放置一些不明物,其后秦王和一小人做手舞足蹈状。桂花村1号石棺画面构图极为简洁,画面中仅出现2人,柱左秦王举剑反击,柱右荆轲的匕首起刺入铜柱。总之,四川地区所见“荆轲刺秦”图案的构图方式及细节表现相比山东地区而言,画面舒朗,刻画粗糙,情节简单,故事要素不如前者齐备,似乎更多注重故事梗概,不拘泥于细微。

浙江地区:1块,出土于海宁汉墓前室东壁[14](图五)。铜柱仍为画面中心界栏,柱右荆轲被力士紧抱,脚下一人身子前倾,一手伸至柱础。柱左秦王持剑后倾,脚下为樊於期头匣,身后为双手上举受到惊吓的侍卫。

“荆轲刺秦”画像石故事的表述方式有着类似的构图格套:铜柱居于画面中心位置,一般来说秦王居于柱左,荆轲居于柱右。显然,铜柱和分居左、右两侧的秦王、荆轲构成了“荆轲刺秦”图像模式的标志性元素。虽然不同地区“荆轲刺秦”画像石基本具有相同格套的表现方式,但在故事细节刻画上详略不同,以山东及陕北地区所见最为详备(如樊於期头匣、秦舞阳、断袖、弃屐及大臣等),其取舍则似乎更多地依据了刻工或墓室建造者的习惯、喜好以及画面空间等可变因素。正因图像格套中的这些可变因素的存在,目前还未发现两幅完全相同的“荆轲刺秦”画像石。

就故事表述的完整性来看,也依陕北及山东地区的刻石更为考究,画面要素齐备,辅助场景铺陈到位,如卫士、残袖等细节一方面增加了秦宫廷森严的气氛,刻画了秦王面对猝不及防的危险而惊慌失措的囧态,另一方面也衬托了荆轲的超人胆识,昭示了对荆轲的赞颂和对秦王的嘲弄和戏谑。而四川及浙江所见同类题材,则画面简洁,重在写意。

二、刻石与文献的比较

“荆轲刺秦”的故事在《史记·刺客列传》、《战国策·燕三》、《燕丹子》中均有详细记述。前二者记述内容除个别字句略有出入外,其余部分基本相同;后者系吸取民间传说而写成的小说,成书于秦汉时期[15],内容虽然增加了演绎情节,但故事的基本框架亦相类于《史记·刺客列传》。多数学者同意《战国策》是参照《史记》的记载而来,故下文以《史记》中相关记载与汉代画像石刻绘的画面加以比照分析。

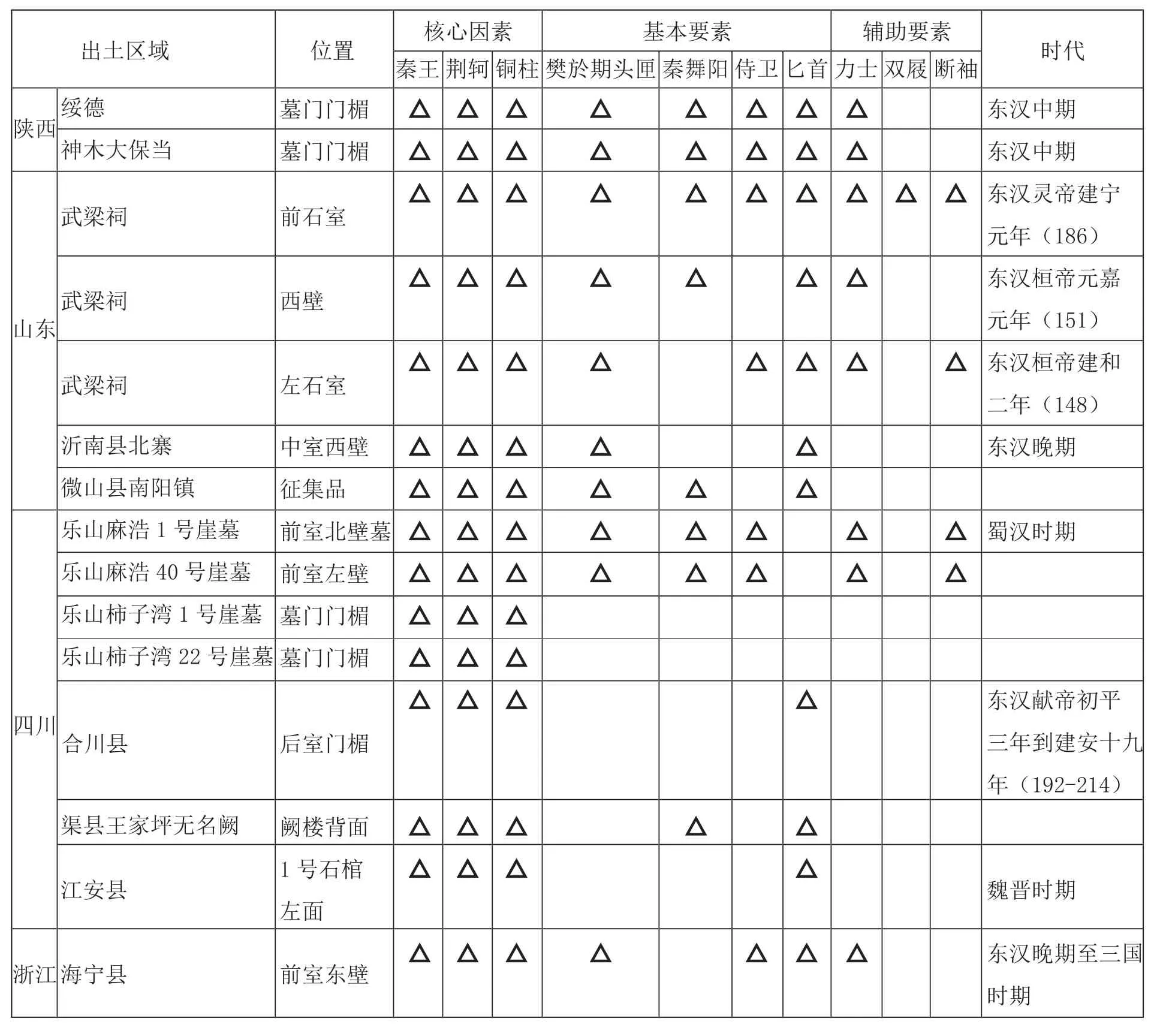

将《史记》记述的“荆轲刺秦”的故事情节涉及的要素分为以下三类。一为核心要素:秦王、荆轲及铜柱,这是故事的基本框架及核心情节,铜柱常被作为图像中心界栏;二为基本要素:匕首、樊於期头匣、秦舞阳及侍卫;三为辅助要素:弃屐、断袖等,其出现与否不会影响整个故事的完整性,故多有取舍。需要说明的是,第一类要素是辨识这类题材的标志因素,其它两个层次要素,在画像石中也多有相应的图画表现,取舍及表达方式略有差异。如“荆轲奉樊于期头函”的描述,在画像中“头函”被置于荆轲或秦王旁侧;而“色变振恐”的秦舞阳在画像中被以匍匐于地的肢体形态具象化;“群臣皆愕,卒起不意,尽失其度”在画像中被以秦王和荆轲周围惊慌失措的身斜倾地的人物形象表现;“袖绝”在画像石中表现为半截断袖或弃于柱旁,或缠绕于铜柱。

表一 “荆轲刺秦”画像石图像要素统计表

上述分析表明,三个层次的图像要素在画像石中各对应不同的表象形式,画工通过物象的精心取舍极具技巧地呈现了“刺秦”故事情节。显然,从图穷匕见—秦王断袖—夏无且药囊击轲—秦王奔走—荆轲断股——掷匕洞柱这几个环环相扣的片段来看,“荆轲刺秦”画面的处理刻意回避了故事发生的时间差,利用有限的空间选取了代表性人物及场景展现了核心事件,给观者留下了充分的想象空间。从故事情节的丰满程度来说,与《史记》描述的“刺秦”场景最为接近的画面属陕北两处画像石中“荆轲刺秦”图像,其次是武梁祠堂壁画像石,二者几乎囊括了《史记》所载的全部要素(表一)。其余各处画像石中的“荆轲刺秦”图仅保留了该故事核心要素,对于其它要素的设置似乎漫无目的,有画面“填白”的功能,多数与《史记》的记载有出入。如沂南汉墓中不仅荆轲造型奇特,而且未见秦舞阳;乐山1号和40号崖墓画面中尽管所有要素齐全,但铜柱之上未见匕首,相反为断袖缠绕;合川汉墓图像中未见秦舞阳;王家坪无铭阙图像中未见樊於期头匣和秦舞阳;海宁汉墓中未见秦舞阳,且荆轲手持匕首直接刺入铜柱,亦不合文献所载的“擿秦王,不中,中桐柱”记载。

上述差异为探讨“荆轲刺秦”图像出现的时间提供了重要信息。大保当M16属东汉中期;绥德画像石“荆轲刺秦”画面中物象的数量、布局,人物的神态、服饰等方面来看,与大保当M16相类,可认为二者时代趋近。山东武梁祠3处刻石分属东汉桓帝至灵帝之间,沂南县北寨刻石属东汉晚期。山东地区出现“荆轲刺秦”图像集中于东汉晚期。四川乐山麻浩一号崖墓属蜀汉时期(221~263年),合川县东汉晚期属初平三年到建安十九年(192~214年)、江安县石棺属于魏晋时期。四川地区出现“荆轲刺秦”集中于东汉末至魏晋时期,而浙江海宁所见“荆轲刺秦”图像属东汉晚期至三国时期,时间上略晚于山东地区。

综上所述,“荆轲刺秦”图像的出现集中在东汉中、晚期至魏晋时期。从出现时间来看,陕北地区出现最早,其次为山东,稍晚为四川和浙江地区;从构图上来看,东汉中期及晚期阶段画像石中的“荆轲刺秦”图像,不仅故事要素完整,且画面主题突出;东汉末期至魏晋时期,虽然保留了完整的图像格套,但是画面内容趋向梗概化及娱乐化,体现不出“图穷匕见”后的剑拔弩张的紧张氛围。如四川渠县王家坪刻石中秦王手舞足蹈,一副轻松愉悦的肢体形态,若不是中间竖立横插匕首的铜柱,甚至可以认为是两人表演性的打斗场景;合川汉墓中秦王头侧向后方,高抬后脚,一手举剑后指,一手前伸,似乎正在邀请对面的荆轲观看其身后的射虎表演,整个画面全然没有激烈争斗的气氛。这种差异一方面不能排除与当地画工、刻工技艺及表现手法熟练程度有关,另外一方面更为可能的是该故事在流传后期,本身所传递的“忠”、“义”意义被弱化,逐渐演变为了墓主人追求驱逐鬼怪的装饰性题材而已[16]。

三、结语

东汉时期儒家思想在社会意识形态领域已占据主导地位,在墓葬的建筑构件上刻绘具有世俗说教意义的“荆轲刺秦”图像,正符合了这种社会大环境下普世意识形态的需要。“荆轲刺秦”故事体现的忠义精神契合了汉代儒家思想规范[17]。

两汉社会对荆轲赞颂和敬仰的焦点是其身上所具有的“一夫当关,万夫莫开”之“勇”。西汉时期,荆轲被称为“勇士”(《汉书·地理志·第八下》),到东汉时期甚至被尊为“勇敢之圣”(《抱朴子·内篇·辩问》)。荆轲深入豺狼之秦,除表现了“奋命以效用”(《潜夫论·交际》的忠义外,还具有超凡胆识,而这种能力与精神正为东汉时期地方郡县长官所期望。两汉书多处记载了下属为保主将而舍身就义的故事[18],“荆轲刺秦”被刻绘于从世俗生活进入幽冥世界的通道——墓门之横额的显要位置,正符合了作为社会中下层的画像石墓葬主人的自身安全需求,同时也反映了墓主欣赏并弘扬忠勇精神的思想。

“荆轲刺秦”的故事从另一个角度来看可以视为门客复仇的典型事例。东汉时期,复仇之风盛行,东汉章帝建初五年颁布了对血亲复仇实行“宽宥”处理的“轻侮法”,更是对复仇之风起到了推波助澜的作用,以致“轻侮之比,浸以繁滋,至有四五百科,转相顾望,弥复增甚”[19]。复仇也成了时人品评人物的一个重要内容,合理的复仇行为受到同情或被赞誉,有人甚至因此得以擢升[20]。社会对复仇行为的正面评价极大助长了此风的盛行。汉代复仇之风广泛存在于各个地区,巴蜀为复仇之风最盛的地区之一[21]。

总之,汉代画像石中出现的“荆轲刺秦”图像,尽管在细节刻绘上略有差异,但铜柱及其左、右两侧的秦王和荆轲构成了这类题材的基本格套。从目前发现来看,荆轲刺秦画像石在陕北地区出现最早,约在东汉中期;至东汉末期魏晋时,该类故事大多已失去了剑弩拔张的紧张气氛,仅成为一个装饰题材而已。“荆轲刺秦”图像既见于宗祠庙堂、阁楼门阙,又见于幽冥石室,它的出现既反映了儒家崇尚的忠义孝勇社会思想的兴盛,同时也是汉代社会盛行血族复仇行为的折射。

[1] 中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集(第6册):河南汉画像石[M].济南:山东美术出版社,郑州:河南美术出版社,2000.

[2] 淮阴市博物馆等.江苏泗阳打鼓的墩樊氏画像石墓[J].考古,1992(9):813.

[3] 李林,康兰英,赵力光.陕北汉代画像石[M].西安:陕西人民美术出版社,1995:142.

[4] 陕西省考古研究所等.神木大保当[M].北京:科学出版社,2001:61.

[5] 中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集(第1册):山东汉画像石[M].济南:山东美术出版社,郑州:河南美术出版社,2000:49,56,62.

[6] 微山县文物管理所.山东微山县近年出土的汉画像石[J].考古,2006(2):45-46.

[7] 华东文物工作队山东组.山东沂南汉画像石墓[J].文物参考资料,1954(8):69.

[8] 邢义田. 格套、榜题、文献与画像解释[C]//画为心声:画像石、画像砖与壁画.中华书局,2011:107.

[9] 乐山市文化局.四川乐山麻浩一号崖墓[J].考古,1990(2):114.

[10] 唐长寿.乐山崖墓和彭山崖墓[M].成都:电子科技大学出版社,1994.

[11] 重庆市博物馆等.合川东汉画象石墓[J].文物,1977(2):65.

[12] 崔陈.江安县黄新乡魏晋石室墓[J].四川文物,1989(1):63.

[13] 中国画像石全集编辑委员会.中国画像石全集:四川汉画像石[M].郑州:河南美术出版社,2000:63.

[14] a.嘉兴地区文管会等.浙江海宁东汉画像石墓发掘简报[J].文物,1983(5):6.b.岳凤霞,刘兴珍.海宁长安镇画像石[J].文物,1984(3):50.

[15] 孙晶.《燕丹子》成书时代及其文体考[J].古籍整理研究学刊, 2001(2):14.

[16] a.罗二虎.汉代画像石棺[M].成都:巴蜀书社,2002.207.b.张文靖.论汉代墓室画像中三个历史题材的辟邪镇墓功用[C]//中国汉画学会第九届年会论文集.北京:中国社会出版社,2004:308.

[17] 信立祥.汉代画像石综合研究[M].北京:文物出版社,2000:128.

[18] 郑红莉.陕北汉代画像石历史故事题材的区域特征与社会意义[J].文博,2012(4):43.

[19] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:1503.

[20] 李周平,常金仓.两汉血亲复仇现象考略[J].大连大学学报,2012(1):47.

[21] 周天游.两汉复仇盛行的原因[J].历史研究,1991(1):132.

(责任编辑 杨岐黄)

Han pictorial stone, Jing Ke’s assassination of the Qin King, Iconographic template, Confucius virtues, Idea of revenging

The iconography of “Jing Ke’s assassination” was widely distributed in Shandong, Sichuan, Northern Shaanxi and Zhejiang. In addition, the formats and elements of the iconography in these places basically were identical and standardized. The comparison between textual records and iconographic images shows that the contents in Northern Shaanxi and Shandong match best with the description by the Biographies of the Assassins in Records of the Grand Historian. Since virtues such as loyalty and righteousness advocated by Confucius and the promotion of revenging behavior provided the basic social context for its popularization, this story started to become very popular among middle and lower rank offi cials and infl uential families in order to glorify the dead and exaggerate the funerals.