山西临汾方言的阳声韵

2016-04-06刘丹丹

□刘丹丹

山西临汾方言的阳声韵

□刘丹丹

摘 要:古咸山深臻摄今临汾方言没有文白异读,宕江曾梗摄则叠置着文、白两个层次。文章以田野调查所得的17个方言点的材料为主,分别对咸山深臻摄以及宕江曾梗摄两个层次的韵类分合情况进行描写,并在此基础上探讨阳声韵归入阴声韵、入声韵的情况及其规律。

关键词:临汾方言 阳声韵 韵类 文白异读

一、临汾方言概况

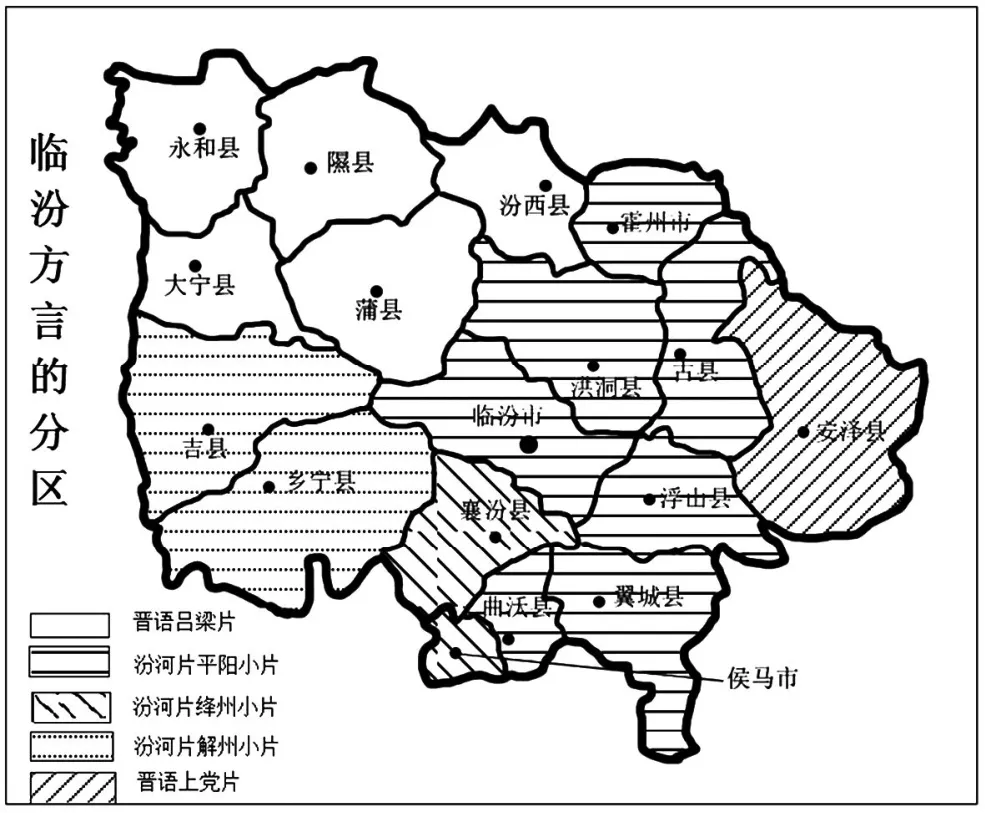

《汉语官话方言研究》(钱曾怡,2010)依据入声的有无、去声是否分阴阳、阴平与去声是否同调、清、次浊入的归派等分区标准,将永和、大宁、隰县、蒲县、汾西划为晋语吕梁片,安泽划为晋语上党片,霍县、古县、洪洞、临汾、浮山、翼城、曲沃划为中原官话汾河片平阳小片,襄汾、侯马划为中原官话绛州小片,吉县、乡宁划为中原官话汾河片解州小片。《中国语言地图集》(第2版,2012)在《汉语官话方言研究》分区标准的基础上,以宕江曾梗通摄文读合流作为补充条件,分区结果与《汉语官话方言研究》相同(见图1)。

图1:临汾的方言分区

二、咸山深臻摄的韵类分合及其具体音值

临汾方言咸山深臻四摄没有文白异读,宕江曾梗通五摄则有着成系统的文白异读。下面将分别进行描写和分析。

(一)咸山深臻摄韵类分合类型

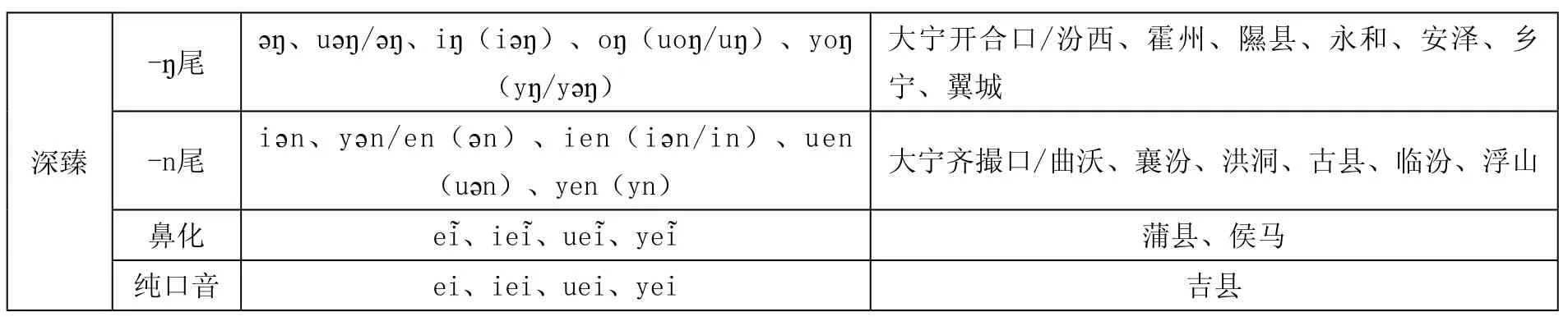

表1:韵类分合类型

大宁开合口/汾西、霍州、隰县、永和、安泽、乡宁、翼城-n尾 iən、yən/en(ən)、ien(iən/in)、uen (uən)、yen(yn) 大宁齐撮口/曲沃、襄汾、洪洞、古县、临汾、浮山鼻化 ̃、、̃、̃ 蒲县、侯马纯口音 ei、iei、uei、yei 吉县-ŋ尾 əŋ、uəŋ/əŋ、iŋ(iəŋ)、oŋ(uoŋ/uŋ)、yoŋ (yŋ/yəŋ)深臻

表2是相应的例字。

表2:

由表1、表2可看出,临汾方言咸山摄与深臻摄没有发生合并,但襄汾的咸山摄与果、假摄以及咸山摄的入声发生了合并,吉县深臻摄的ei、uei与蟹、止摄以及曾梗摄的入声发生了合并,具体如表3、表4。

表3:

表4:

(二)咸山深臻摄的具体音值

由表1、表2可看出,咸山摄主元音较低,深臻摄主元音较高。大体来说,各摄的主元音音值分别为,咸山:a/ɑ/ʌ、ɛ/æ,深臻:e/ß。

按其鼻尾消变程度可分为三大类:(1)带-ŋ尾或-n尾;(2)鼻化韵;(3)纯口音韵。各类阳声韵的鼻尾消变速度是不均衡的,各韵尾类型的方言点数如下:

咸山 深臻

鼻尾 7 15

鼻化 6 2

元音 4 1

从分类统计我们可以清楚地看出,各类韵的鼻尾消变速度不一,从快到慢依次为:咸山>深臻。

三、宕江曾梗通摄的韵类分合及其具体音值

(一)文读层阳声韵韵类分合类型及其具体音值

1.韵类分合类型

表5:文读层阳声韵韵类分合类型

表6是相应的例字。

表6:

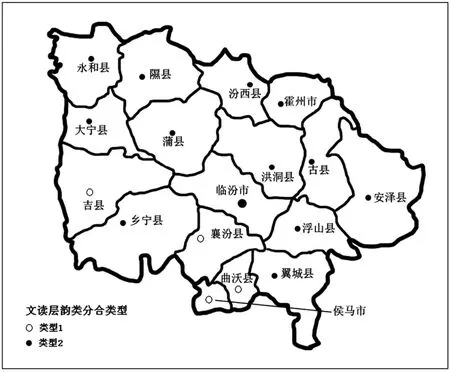

图2:文读层韵类分合类型

由图2可知,类型1(宕江与曾梗通发生了合并)主要分布在西南角和南部的四个方言点,其他十三个方言点都属于类型2(宕江与曾梗通没有发生合并)。

2.具体音值

由表5、表6可看出,就文读层而言,类型1宕江、曾梗通摄的主元音一致,音值为ʌ/ɐ。类型2宕江摄的主元音以低元音为主,曾梗通摄的主元音较高;宕江摄主元音音值为a/ɑ/ʌ/ɒ、ɛ,曾梗通摄主元音音值为e/?。按其韵尾类型可分为三大类:(1)带-ŋ尾或-n尾;(2)鼻化韵;(3)纯元音韵。

(二)白读层阳声韵韵类分合类型及其具体音值

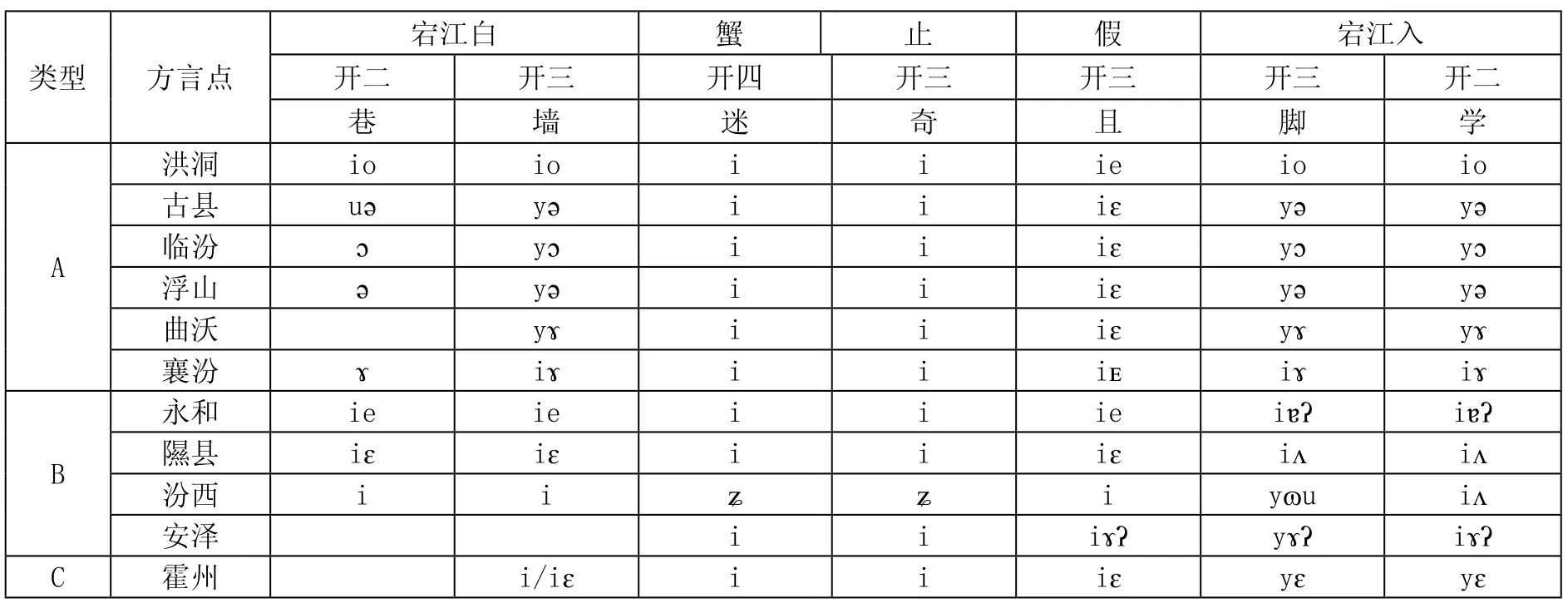

1.宕江摄每个方言点的宕江摄都有白读。

(1)韵类分合类型如表7。宕江摄白读齐齿呼都与蟹、止、假摄合流。开合口两呼(除霍州外)主要与果摄合流。部分方言点开合撮三呼还与宕江摄入声韵合流。据此,可将临汾方言宕江摄白读分为三种类型:

表7:

A.宕江白=果=宕江入,这一类型见于洪洞、临汾、古县、浮山、襄汾、曲沃、翼城、侯马、乡宁、吉县等没有入声的方言中。

B.宕江白=果≠宕江入,这一类型见于永和、大宁、隰县、汾西、蒲县、安泽等有入声的方言中。

C.宕江白≠果≠宕江入,这一类型仅见于霍州。

表8、表9是相应的例字。由表8可看到,A、B(除永和“张”字读音外)全部与果摄读音合流,C类霍州白读[ɔ]自成一类。

表8:开口呼合口呼白读

表9:齐齿呼撮口呼白读

由表9可看到,宕江摄白读齐撮两呼全部与蟹、止、假摄读音合流,A类与宕江入合流。

(2)具体音值

宕江摄白读都为纯口音韵,但音值有所区分。A类开齐合撮四呼主元音多为央、后元音(以?、ɤ为主);B类开合两呼主元音多为后、高元音(以o、ß为主),齐撮两呼为前、高元音(e/ɛ、i);C类开合两呼主元音为ɔ,齐撮两呼主元音为ɛ、i。

通过以上分析可知,宕江摄白读主元音呈高化趋势。A类方言点处在临汾南部,B类、C类处在临汾北部。因此,从地域上来看,南部高化慢,北部高化快,汾西方言主元音已高化为就韵类上来看,齐撮两呼高化快,开合两呼高化慢。

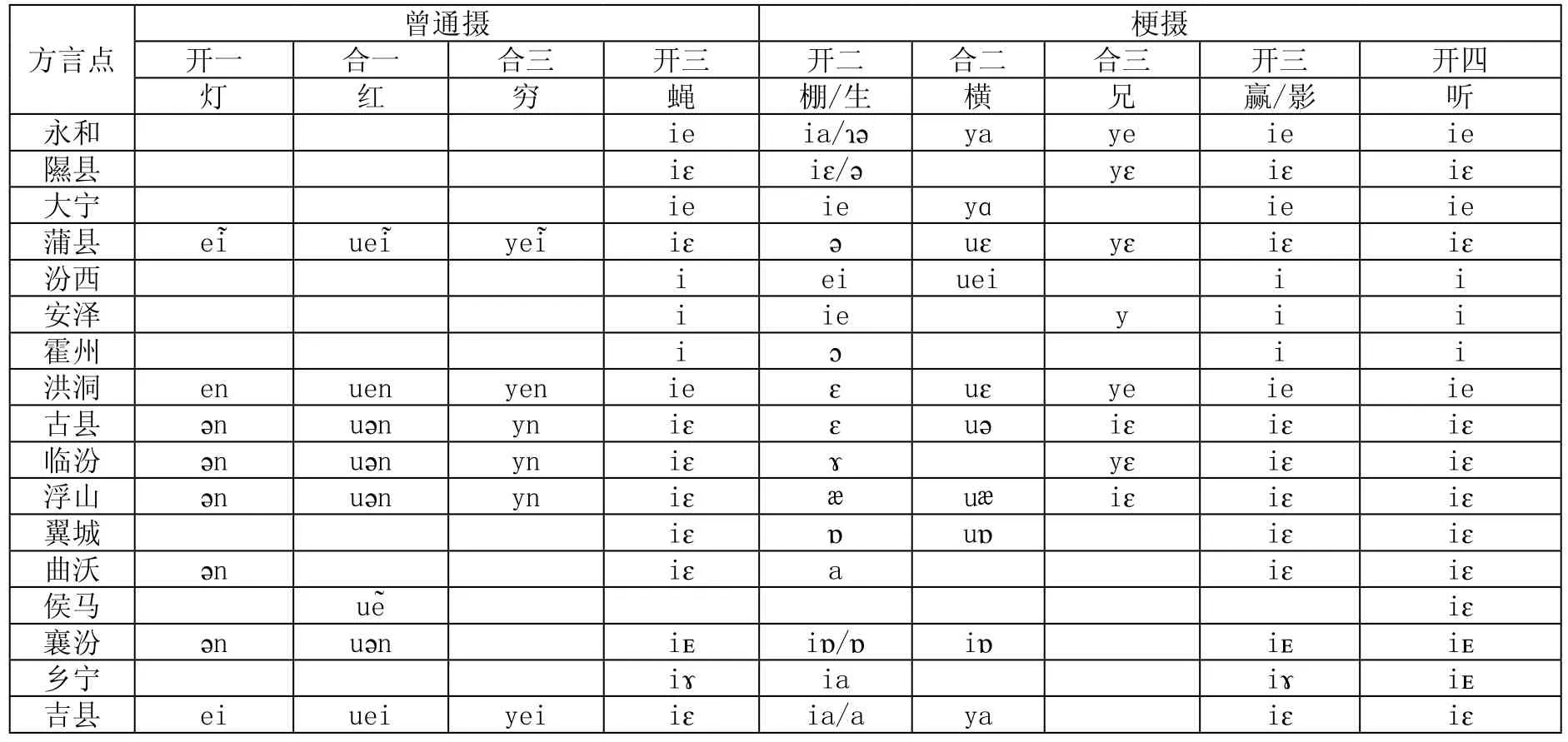

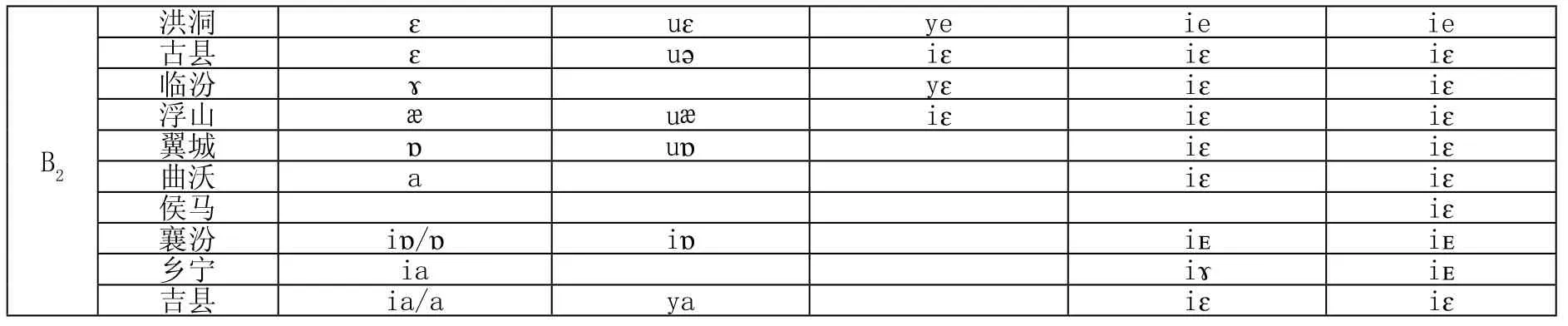

2.曾通梗摄

每个方言点的曾梗摄都有白读。永和、隰县、大宁、安泽、汾西、翼城、乡宁七个方言点的通摄没有白读。

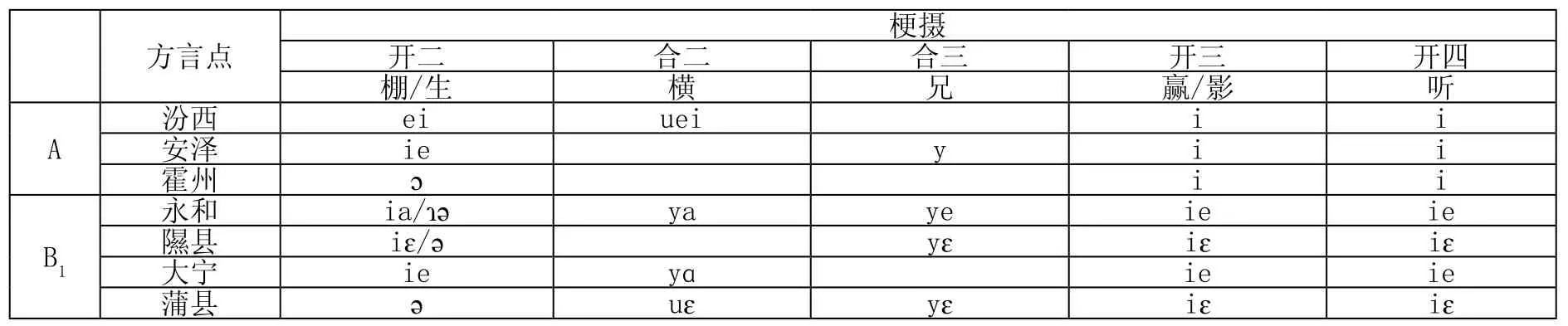

(1)韵类分合类型如表10。

表10:

由表10可看出,曾通摄开合撮白读并入深臻摄,齐齿呼白读与梗摄齐齿呼合流,梗摄开口二等与开口三、四等处于分立的状态。

(2)具体音值

由表10得知,曾通摄(曾开三除外)白读主要是鼻化韵或-n尾韵(吉县为纯口音韵)。曾开三、梗摄白读都为纯口音韵,曾开三与梗开三、四读音合流。

曾通摄(曾开三除外)白读全部并入深臻摄,主元音为e/?。曾开三、梗摄白读合流方向复杂,主元音复杂,下面进行具体分析。

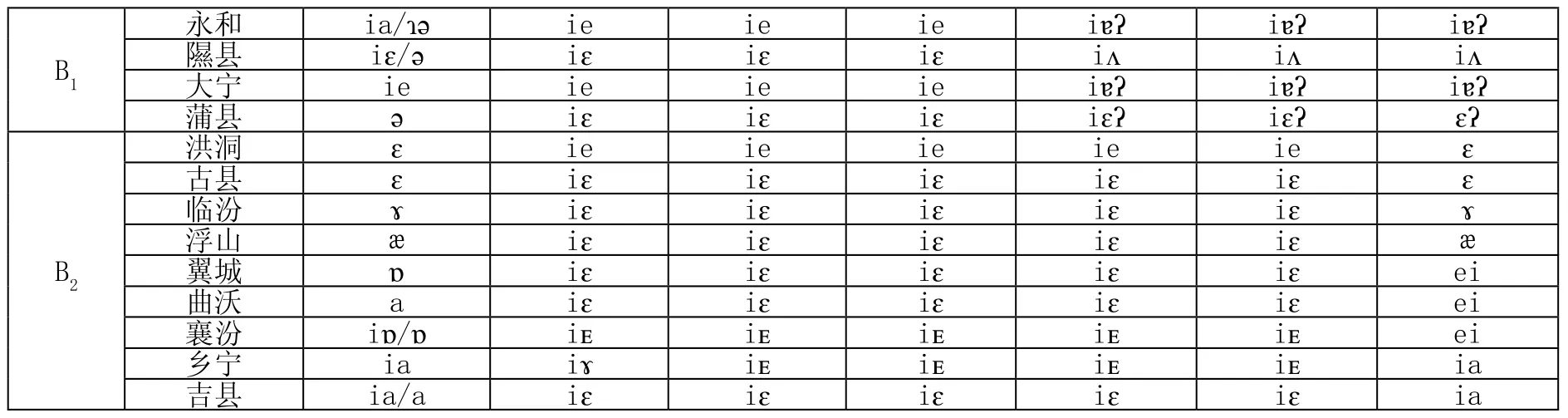

1)梗开三四白

按其合流方向的不同,梗开三四白可分为A、B两大类型:

A.梗开三四白=蟹开三四,梗开二白≠梗开三白,方言点有:汾西、安泽、霍州。

B.梗开三四白=假开三

又可分为:

B1.梗开三四白=假开三≠咸山开三四入,梗开二白≠梗开二入,方言点有永和、隰县、大宁、蒲县。

B2.梗开三四白=假开三=咸山开三四入,梗开二白=梗开二入,方言点有洪洞、古县、临汾、浮山、翼城、曲沃、侯马、襄汾、乡宁、吉县。

表11、表12是相应的例字。

表11:类型A

表12:类型B

B1洪洞 古县 临汾 浮山 æ翼城 曲沃 襄汾 乡宁 吉县 iɛ iɛ 永和 隰县 大宁 蒲县 B2

B1类型的方言点有入声,B2类型的方言点入声已消失转化为阴声韵。乡宁梗开三零声母字“赢/影”白读与宕江摄白读合流。

A类型中梗开三四白音值都是i。B类型梗开三四白音值差别不大,主元音为ɛ、e、,全部与假开三文合流,且B2类型与咸山开三四入合流。

总体来看,A、B两种类型的梗开三四白音值差别较大。关于差别较大的原因,王洪君(1992)认为,“A型的蟹开三四与B型的咸山开三四入的主元音在中古时是相同的,都是三等ɛ,四等e。这就提示我们,在三四等分立时,A、B型的梗开三四的音值大约是分歧不大的。两地的分歧应产生于三四等合流时:A型的梗摄像蟹摄那样,三等的ɛ类并入了四等的e类,而B型的梗摄则像咸山那样,四等的e类并入了三等的ɛ类。山西白读层的出发点是不区分三四等韵的,因而梗摄齐齿呼的出发点应分两个次类型:A型ie,B型iɛ。它们的共同之处是同为纯元音韵,同为前、中元音。后来A型的梗开三四白又与蟹开三四一起经历了元音高化,今音音值与出发点差别较大。”①(P41)

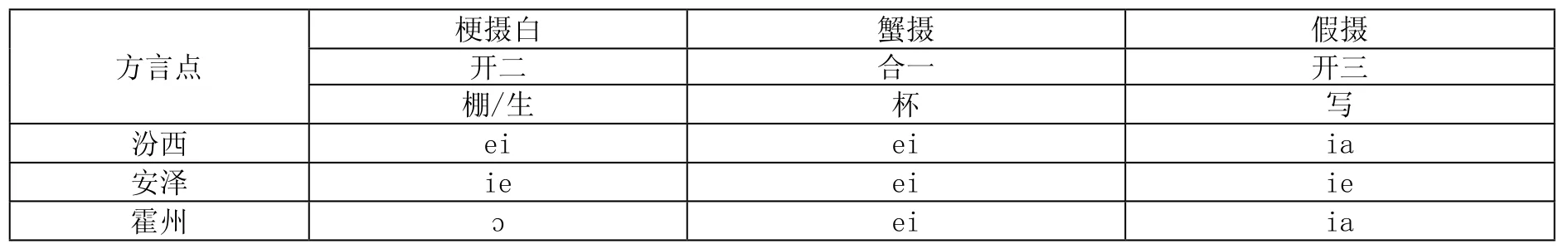

2)梗开二白

有些方言点梗开二白主元音低,有些方言点主元音高。A、B两种类型都存在这样的情况,如表13、表14:

表13:类型A

A类型中,梗开二白汾西、安泽主元音为半高元音e,分别与蟹合一、假开三合流;霍州主元音为半低元音ɔ,独立成韵。

表14:类型B

B1中的永和、B2中的襄汾、乡宁等梗开二白与假开二合流,主元音为低元音a/ɒ。其余方言点或与假开三合流,或与梗开二入合流,主元音为稍高元音æ、ɛ、e、。对此,王洪君(1992)认为“A、B型梗开二白的出发点音值是相同的,它应是介于a与ɛ之间的前元音, 即æ,它在一些点低化并入a, 在另一些点高化并入ɛ,形成现今的分歧。”②(P42)

3)梗合二、合三白

表15是相应的例字。

表15:

B2洪洞 ɛ 古县 ɛ 临汾 浮山 翼城 曲沃 侯马 襄汾 乡宁 吉县

由表15可看出,大体来说,梗合二白、梗合三白分别与梗开二白、梗开三四白对应。

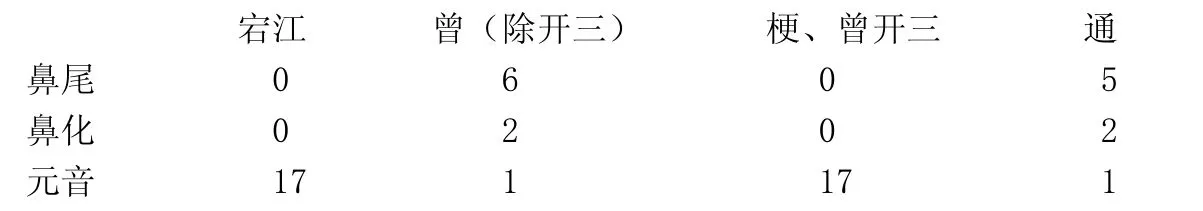

3.白读层阳声韵鼻韵尾的消变程度

宕江曾梗通五摄的白读层按其鼻尾消变程度仍可分为三大类:(1)带-n尾;(2)鼻化韵;(3)纯口音韵。各类阳声韵的鼻尾消变速度是不均衡的,各韵尾类型的方言点数如下:

可以看出,就宕江曾梗通五摄白读层来说,曾(开三除外)、通摄鼻尾韵较多,最为稳定,宕江、梗摄消变最快,全都变为了纯口音韵。曾摄中开口三等消变最快,已变为纯口音韵。很明显,低元音后的鼻尾比高元音后的鼻尾易消变(宕江、梗>曾通)。关于这一问题,张琨(1983)、王洪君(1992)、王临惠(2003)、张燕芬(2012)等学者一致认为,阳声韵尾的弱化、脱落与主要元音舌位的高低以及鼻韵尾发音部位的前后有关。主要元音影响鼻音韵尾的演变,往往是低元音后的韵尾先变而高元音后的韵尾后变;鼻音韵尾消失的先后与鼻音的发音部位有关,其先后次序是由前往后,即[-m]最容易消失,而[-ŋ]最为稳固,往往最后弱化、消失。他们分别列出了阳声韵尾的具体消变顺序,王洪君:梗≥宕(江)>山(咸)一等、山(咸)其它>臻(深)>曾通③(P49);王临惠:咸山>深臻>宕江>曾梗通④(P61);张燕芬:咸山→宕江→梗臻→深曾→通⑤(P96)。就临汾方言来说,有些符合以上顺序,有些则不符合。如:主元音较低(以a/ɑ/ʌ为主)的宕江摄确实易消变,符合以上规律,而曾梗通摄则不符合以上规律,具体原因再作讨论。

本文在写作过程中得到导师赵日新教授的悉心指导,在此表示感谢。

注释:

①②③王洪君.阳声韵在山西方言中的演变(下)[J].语文研究,1992,(1).

④王临惠.汾河流域方言的语音特点及其流变[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

⑤张燕芬.中古阳声韵韵尾在现代汉语方言中的读音类型[J].语言研究,2012,(4).

参考文献:

[1]曹志耘.南部吴语语音研究[M].北京:商务印书馆,2002.

[2]曹志耘等.汉语方言地图集[M].北京:商务印书馆,2008.

[3]崔容,郭鸿雁.大宁方言研究[M].北京:九州出版社,2009.

[4]高本汉.中国音韵学研究[M].北京:商务印书馆,1994.

[5]龚煌城.十二世纪末汉语的西北方音(韵尾问题)[A].第二次国际汉学会议论文集[C].台北:1986.

[6]李方桂.上古音研究[M].北京:商务印书馆,1980.

[7]李荣.切韵音系[M].北京:科学出版社,1956.

[8]罗常培.唐五代西北方音[M].北京:商务印书馆,2012.

[9]乔全生.洪洞方言研究[M].北京:中央文献出版社,1999.

[10]钱曾怡.汉语官话方言研究[M].济南:齐鲁书社,2010.

[11]王洪君.阳声韵在山西方言中的演变(上)[J].语文研究,1991,(4).

[12]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[13]王力.汉语音韵学[A].王力文集(第四卷)[C].济南:山东教育出版社,1986.

[14]王力.汉语语音史[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[15]徐通锵.历史语言学[M].北京:商务印书馆,2001.

[16]张琦,刘明华,李建校.永和方言研究[M].北京:九州出版社,2009.

[17]张琨.汉语方言中的几种音韵现象[J].中国语文,1992,(4).

[18]张琨.汉语方言中鼻音韵尾的消失[A].中央研究院历史语言研究所集刊[C].北京:1983:54.

[19]中国社会科学院,澳大利亚人文科学院.中国语言地图集[Z].香港:朗文(远东)出版有限公司,1989.

(刘丹丹 北京 清华大学文学院 100084)