黄花蒿

2016-03-25杨斧

我国科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔医学或生理学奖,终于实现了我国本土科学家获得诺贝尔奖的“零的突破”。兴奋之余,黄花蒿作为青蒿素的来源植物,也开始引起人们的关注。那么,黄花蒿到底是一类什么植物?下面,我们特邀著名植物学家杨斧老师给大家解密。

随着中国学者屠呦呦获得2015年诺贝尔医学或生理学奖消息的家喻户晓,“黄花蒿”“青蒿素”也开始引起关注。人们在关注这种多数人都可能还很陌生的物种的同时,疑问也接踵而至:为什么青蒿素的来源植物不是“青蒿”而是“黄花蒿”?这两种“蒿子”有什么异同?“蒿子”到底是一类什么样的植物?它们与我们人类和其他生物的关系又如何呢?

日光下的女神部落

具备一定植物学知识的人都知道,被国人俗称为“蒿子”的野草,在植物学上许多都属于菊科的蒿属。例如:在端午节被挂于门上驱邪的艾蒿;中草药中常用的茵陈蒿;西北荒漠上被用来固沙的沙蒿;可用作饲料的猪毛蒿;嫩苗可以当野菜食用的蒌蒿、牡蒿……这类植物许多都是身材高大的野草,喜欢在阳光充足的旷野中生存,在气候适宜时,一些种类一个生长季就可以长到1~2米高,因此被古人通称为“蒿”——草之高者也。但与高挑的身材相逆的是,这类植物的“花朵”却很小。

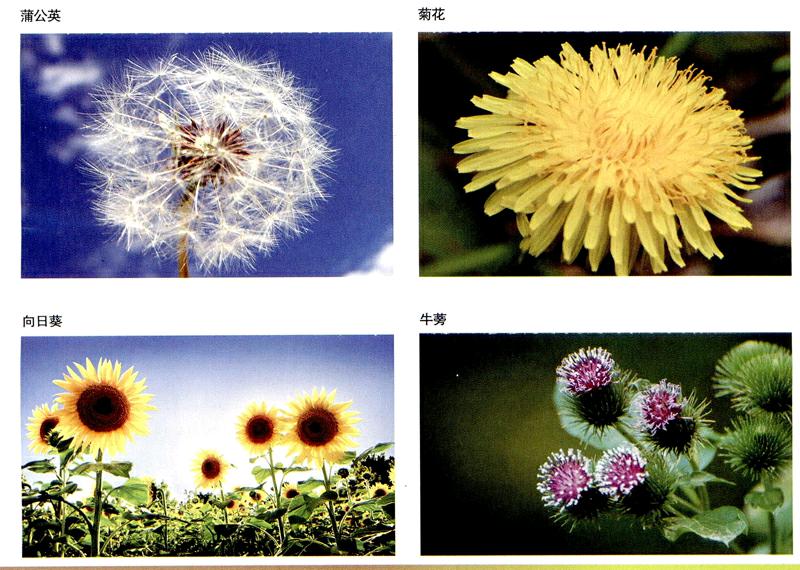

世界上的有花植物中菊科是最大的家族(科)之一,约有两万余种,具有头状花序是它们的共性之一。我们常见的菊科植物蒲公英、菊花、向日葵、刺菜(小蓟)、牛蒡等等的“花朵”,都是由许多无柄的小花聚生在花序轴顶端形成的。由于众花相聚,因此往往显而易见。菊科植物的花,多数是靠昆虫为媒介传授花粉的,头状花序不仅“众人拾柴火焰高”,而且为多种昆虫的高效工作提供了愉快的场所。但蒿属植物头状花序往往十分狭小,尺寸要以毫米计算,不要说体型较大的蛾、蝶类在其上无法立足,就连体型较小的蜂类和蝇类,“上门服务”也十分不便。没关系,蒿子们另辟蹊径:舍弃了多数菊科植物虫媒传粉的习俗,改由风为“媒人”,靠众多小型、轻便、下垂而易随风摆动的花序,在开花时散布出大量微若粉尘的较干燥的花粉粒,同样达到了异花授粉的目的。蒿属植物还有一个容易为人乐道的共性:它们虽然难得开出艳丽醒目、气味芬芳的花朵,却多数遍体生“香”,揉搓茎叶,特殊的气味令人难忘。蒿属植物具有的香气是由多种挥发性化学物质组成的生物活性物质,具有防御生物入侵者和排除生存空间竞争者的作用。

蒿属植物广布于北半球温带地区,其属有300多个成员,因此与欧亚许多国家和地区人民的关系渊远流长。在欧洲,一些蒿属植物很早就被用作草药医治疾病。例如,山道年蒿,在古希腊时就作为治疗肠内寄生虫的草药而广为人知;古希腊时,人们就发现,咀嚼狭叶青蒿可使口腔麻木,减轻牙痛;南木蒿曾在文艺复兴时期作为防虫、驱虫香料受到重视;原产于欧洲的苦艾(洋艾),因其具有芳香苦补作用而在欧洲的传统草药中具有重要的地位,是19世纪流行于法国等国家的苦艾酒的主要原料。由于蒿属植物在菊科中的特殊地位和分布地域宽广、种类繁多,具有特殊香气等特点,受到现代植物分类学鼻祖林奈的青睐,特别选用在欧洲古代传说中赫赫有名的树林和植物女神阿尔忒弥斯(Artemisia)的名字,将其命名为“Artemisia”,使这些无婀娜多姿的野草,充满了仙气。

是青蒿还是黄花蒿——谁说了算

中国地域广阔,气候条件适于蒿属植物生长,大约有近200种蒿属植物分布在多数省区中。这些具有芳香气味的高大青草,很早就在民间被人们称道,在我国第一部诗集——《诗经》中,已有“呦呦鹿鸣,食野之蒿”的诗句。在《神农本草经》及以后的一些本草典籍中,青蒿、草蒿、香蒿等名称跃然纸上,成为中草药中虽非上品,却也不可或缺的成员。从明代成书的《本草纲目》起,黄花蒿始与青蒿比肩,但却以“臭蒿”作为“释名”,与“香蒿”——青蒿相区别。在李时珍以后的几百年间,青蒿与黄花蒿的关系如何,似乎并没有引起人们的足够重视,即便在现代,除了植物分类学文献或以此为基础的较权威的植物资源利用手册外,“青蒿”和“黄花蒿”这两个中文名字往往混淆不清,具体到原植物的形态特征,一般人也难以掌握。结果,当诺贝尔奖到来后,一些人自然产生疑问:为什么一些颇具权威性的工具书或教科书中明确指出:青蒿素的原植物是黄花蒿,而没有列入青蒿这个名字?

毋庸置疑,中医药在中国几千年的文明史上,贡献卓著。从《神农本草经》到《本草纲目》,上千种植物药被传承和发展,再加之各民族和民间的草药应用实践,所涉及的各类植物多达几千种,为人类认识和应用植物的历史,写下了辉煌的一页。但在为此骄傲的同时,我们也应清醒地看到:传统中草药体系并非建立在植物分类学基础之上,物种因地域或习俗的差别,同名异物、同物异名现象普遍存在。一个很简单的例子:刘寄奴是始载于《唐本草》的中草药,但在现今各地用作“刘寄奴”的植物有多种,常见的有菊科蒿属植物奇蒿、蒌蒿和玄参科阴行草属植物阴行草。它们所含有的有效物质不同,药效自然有别,不容混淆。1982年,吉林人民出版社出版的《中草药同名异物辩》中,仅以吉林省所产药物为主,就收载了42组,约350种同名异物、同物异名或名称同音而物异的草药。看来问题还真不少。尤其是许多入药植物应用历史久远,为今天中草药的科学应用遗留了不少问题,青蒿和黄花蒿的是非之争,就是典型的例子。因此,要保证处方中植物物种的正确无误,必须应用现代植物分类学等知识,对其进行准确的分门别类,最终确定物种名称的是拉丁学名,而不是中文俗名。对此,《中国植物志》《中国药典》《中药大辞典》等工具书,应该是较权威的确定中草药科学名称和分类地位的依据。

目前可以确定的是:青蒿素的原植物是林奈定名的蒿属植物Artemisia annus L.,其种加词的释义是“一年生的”。该种植物广泛分布在我国各地,亚洲其他地区到欧洲东部及北美洲也有;作为一种长势强健的野草,常见于阳光较充足的山坡、林缘及荒地。该种植株高可达1.5米,茎粗壮、多分枝;叶三次羽状深裂;头状花序小而多,花均为筒状,长不过1毫米,黄色。据我国植物分类学家考证,此种植物即《神农本草经》中记载的“草蒿”和“青蒿”中的一部分,也是《本草纲目》中记载的“黄花蒿”。在1991年出版的《中国植物志》76卷第二分册中,它的中文正名为黄花蒿,异名有草蒿、青蒿、臭蒿等20余个。而在以往一些植物学文献中被称为“青蒿”的植物Artemisia apiacea Hance,拉丁学名则改为:Artemisia carvifolia Buch,-Ham.。这种青蒿不含青蒿素。按照《中国植物志》的说法,青蒿素的原植物是黄花蒿不容置疑。但一些关心青蒿和青蒿素的人仍在“思辩”青蒿和黄花蒿的谁是谁非,如果这种执着精神进一步演变成深入探究草药世界的动力,为人类的健康和自然的和谐作出贡献,意义将远不止于此。