关系强度、情境开放性与自嘲信息分享意愿

2016-03-23韦俊龙

刘 涛 陈 洁 韦俊龙

(上海交通大学安泰经济与管理学院)

关系强度、情境开放性与自嘲信息分享意愿

刘涛陈洁韦俊龙

(上海交通大学安泰经济与管理学院)

摘要:为了探究影响自嘲行为产生的前因变量,从开放性视角研究了两个在线社区交互中的情境变量-关系强度和情境开放性对自嘲信息分享意愿的交互影响效应。实验一发现,强关系下,个体的自嘲信息分享意愿显著高于弱关系。实验二的研究进一步表明,在公开情境下,这一结论仍然成立;而在私密情境下,关系强度对自嘲信息分享的效应不存在。

关键词:自嘲; 信息分享意愿; 关系强度; 情境开放性

近年来,众多品牌纷纷在网络上推出自嘲式营销,在线社区中也出现了越来越多的自嘲信息分享行为。自嘲信息分享不仅有助于舆论的传播,而且对于企业在新媒体上构建品牌形象也有可能带来意想不到的效果[1]。同时,对个体而言,可以通过自嘲进行情绪调节和压力释放,网络词汇“自黑”就是自嘲的一个表现形式[2,3]。以往对于自嘲的研究大都集中在其带来的影响和结果上,普遍将其视为一种沟通策略,认为自嘲动机在于实现一定的沟通目的,如通过自嘲获取沟通中的公平感[4]、降低对于个人自尊的威胁[5]、进行形象修复[6]等。但是很少有研究关注自嘲信息分享的前因,比如说,人们在微博(开放性程度相对较高)和微信(开放性程度相对低)中,这种交互情境的差异对自嘲信息的分享意愿是否会存在影响。因此,本研究试图从在线社区开放性的视角,探讨交互情境差异对自嘲信息分享意愿的影响机理。

在线社区开放性或在线社区沟通信息流的开放性,指的是消费者在这个虚拟网络空间中可以自由讨论与品牌或与其工具性利益相关主题的能力[7~10]。开放性作为社会线索会对信息分享产生社会影响。比如,信息交互双方的关系强度(强关系/弱关系)、情境开放性(私密/公开)都是不同开放性社区交互情境差异的重要表现形式[11,12]。本研究认为关系强度会影响消费者的自嘲信息分享,通常情况下社交网络中消费者更倾向于跟熟人、好朋友分享自嘲信息,即强关系下个体的自黑信息分享意愿更高。但进一步思考后发现,关系强度对自嘲信息分享意愿的影响并不是简单的促进作用,还受到情境开放性的调节。私密情境下,行为不会被他人感知或只能被特定对象感知,而公开情境下行为会被多人观察到,公开情境下,个体更容易做出令他人产生好感的决策或者会避免对自己不利的信息传播[13,14]。因此,公开情境会降低个体对自嘲信息的分享意愿。

由此,本研究将关注关系强度(强关系/弱关系)及情境开放性(私密/公开)对自嘲信息分享意愿的影响。

1文献回顾及假设

1.1自嘲信息分享的效应研究

自嘲作为情绪调节、幽默表达的方式,是人们信息分享行为的一个重要组成部分,对人们的沟通和信息分享有很大的影响作用[15,16]。ANDEWEG等[2]将自嘲视为一种非正式意图下对自己社会、行为、生理方面缺陷的调侃,KIM[11]将自嘲描述为一种在沟通中以幽默的方式降低自己甚至贬损自己来实现一定沟通目的的方式。本研究认为,在线社区中,自嘲信息分享是个体为了实现一定的沟通目的(如表示谦虚,缓解尴尬或提高他人的自我感知等),通过调侃自己的缺点或故意贬低自己,以更主动、更安全(不会攻击对方)的方式分享信息或做出应答的行为。

以往对自嘲信息分享的研究集中在自嘲信息正负效应的研究[15,16]。学者从语言语法、动机、幽默性等角度研究了自嘲的社交影响和价值[2,16,17]。一方面,自嘲信息分享会带来有利的社交价值。个体对自嘲信息的分享可以通过调侃自己的缺点来表明他们对于当前局面的掌控;自嘲信息分享也会表现出个人的谦虚、豁达和自信,同时反映一个人在社交中的灵活性和幽默感[17];ESRALEW[4]、HOPTON等[16]提出在上下级沟通中,上级可以通过自嘲获取沟通中的公平感;BEER等[5]和KIM[11]先后提出自嘲可以作为一种自我保护的策略,降低对于个人自尊的威胁;DEBERRY等[6]甚至以政治人物为例,证实自嘲可以作为一种形象修复的策略。ZIV[15]则从侧面阐述了自嘲的正面影响,提出相比无法嘲笑、贬低自己的人,那些可以自嘲的人往往更能得到别人的喜爱。另一方面,自嘲信息分享也有可能给个体带来不利的影响。虽然一般情况下自嘲者可获得更有趣、更可信的评价,但自嘲并非没有风险,特定情况下或过度自嘲都会对个人的形象产生危害,可能会使别人意识到自己的缺点,降低自己在他人眼中的地位[2]。

以上研究可以得出,如果基于自嘲信息可能出现的正负影响,个体是否会采取这一行为将会变得不确定。到底是哪些前因变量在影响个体的自嘲信息分享行为?什么情境下个体会更愿意分享自嘲信息呢?这些都还没有得到学者们的充分研究。信息分享发生在一定的情境下,不同的开放性在线社区,信息分享行为情境开放性存在差异,因此,这种差异势必会影响个体的信息分享行为。

1.2关系强度对自嘲信息分享行为的影响

关系是人与人之间、组织与组织之间由于交流和接触而产生的一种纽带联系,关系强度被定义为群体中人与人之间连接的程度[18,19],这种人际关系的强度是时间量、情感紧密性、亲密程度(相互信赖程度)和互惠服务的结合体[18]。基于此,已有研究将互动频次高、感情较强、关系密切、互惠交换多的关系定义为强关系,代表一种通过长期的合作建立起来的社会关系,如家人、朋友和熟悉的同事,这种关系具有长期性、稳定性、多重性等特点。与此相反,互动频次少、感情较弱、关系普通、不存在互惠交换的社会关系则被定义为弱关系,如偶然交流的陌生人、业务往来的接触者等[18,19]。以往的研究表明,不同的关系强度会导致人们对不同信息内容的分享意愿产生明显差异。强关系下,交互更为亲密、频繁,信息内容重复度较高,传播范围有限,适合深度交互行为,如知识共享、口碑分享[20~22];弱关系下,交互频率低,信息重复度低,传播范围较广,更适合新鲜信息的传播,如求职信息、技术咨询等[19,23]。

因此,关系强度有可能会影响自嘲信息的分享意愿。在社交行为中,个体会尽可能通过沟通交流实现外界对自己好的印象,以及避免自我形象损害[24,25]。强关系下,交互更为亲密、频繁,彼此已经形成了完整而清晰的印象[26~28],自我形象损害考虑较低,此时,个体更关注自嘲信息带来的正面影响,因此,更愿意分享自嘲信息;而弱关系下,个体之间彼此交互较少,并未形成固定的印象,此时自我形象损害考虑较为显著,增加了对个人自我形象的顾虑,个体更关注自嘲信息有可能带来的负面影响,更愿意分享正面信息,避免对自己形象不利的信息(个人缺点、不适宜行为、失败等)[29],因此,更不愿意分享自嘲信息。也就是说,相比于弱关系,强关系下个体对自嘲信息的分享意愿更高。据此提出假设:

假设1 相比弱关系,在线社区中强关系下个体的自嘲信息分享意愿更高。

1.3情境开放性对关系强度影响自嘲信息分享意愿的调节作用

情境开放性分为私密和公开两种类型[28]。私密是指信息只指向或提供给固定的人(如二人会议、微信私聊等场合);而公开则意味着行为或信息并不限制于某个人,也向其他人开放[13,29,30](如多人会议、微信群聊等)。以往研究表明,交互情境开放性会影响人们对不同信息内容的分享行为,在私密情境下,更愿意分享私人信息、对他人有益的信息[13,14,29];而在公开情境下,个人更不愿意发布“引起他人对自己负面感知”的信息。

本研究推测,情境开放性对关系强度影响自嘲信息分享意愿有调节作用。公开情境下,个体的信息分享行为会被其他人感知到[13,29],此时,个体会考虑可能存在的自我形象损害。在弱关系下,个体的自我形象损害顾虑更强,自嘲信息作为“容易引起他人对自己负面感知”的信息[31],存在着破坏个人印象管理目标的风险时,个体对自嘲信息的分享行为会采取更审慎、保守的态度,从而导致信息分享意愿降低。而在强关系下,个体印象管理意愿弱化,深度沟通的可能性使自嘲信息的负面影响失效,反而更容易使他人对自嘲者产生诚实、谦虚而有幽默的积极感知,从而反过来提高了个体对此类信息的分享意愿。私密情境下,人们的自嘲信息分享行为不太可能被他人看到,不会出现影响他人对自己的印象判断等可能性,因此不太会存在自我形象损害的顾虑。此时,不管是强关系还是弱关系,个体的自嘲信息分享意愿没有显著差异。据此提出假设:

假设2情境开放性将调节关系强度对自嘲信息分享意愿的正向效应。

假设2a公开情境下,相比弱关系,在线社区中强关系下个体的自嘲信息分享意愿更高。

假设2b私密情境下,强关系和弱关系下个体自嘲信息的分享意愿无显著差异。

2实验一:关系强度对自嘲信息分享行为的影响

2.1实验设计与方法

为验证假设1提出的关系强度对在线社区中个体自嘲信息分享意愿的影响。实验一采用组间实验设计(关系强度:强关系vs弱关系)。70名来自上海的大学生参加了本次实验(被试的平均年龄为21.5岁)。

实验包括自变量关系强度的操控、自嘲信息分享意愿测试、自变量操控的检验、自嘲信息有效性检验和被试基本信息问答5个环节。①将被试随机分配到实验的两个条件中,分别接受自变量不同水平(强关系或者弱关系)的启动;②要求被试浏览发出者发布的信息和用于回复的自嘲信息并测量分享意愿;③被试会接受自变量操控检验;④回答自嘲信息有效性检验问项;⑤进行人口统计信息的采集。

(1)自变量操纵强关系时被试将看到如下的启动信息:请想象一个您关系最亲密的朋友,并写下他(她)的名字;弱关系时被试看到如下启动信息:请想象一个您关系普通的朋友,并写下他(她)的名字。

(2)信息设计信息发出者发布的信息——无名指比食指长,方向感强:利物浦大学科研人员发现,手指长短能反映大脑的结构,因为促使手指生长的激素在大脑发育过程中起着重要作用。结论是无名指比食指长的人想象力丰富,有较强的方向辨认能力;食指比无名指长的人,吸收自然科学和数学知识的能力较强!

回复的自嘲信息——这是真的吗?方向感为零的数学白痴需要一个合理的解释!

(3)自嘲信息分享意愿被试看完发布信息及自嘲信息后,采用李克特7级量表(1=完全不同意,7=完全同意),依次对自嘲信息分享意愿进行评分,“你愿意进行如下回复吗?”,“你想要进行如下回复吗?”,“你可能会进行如下回复吗?”(α=0.965),并取3个问题均值衡量个体自嘲信息分享意愿。

(4)操纵检验采用李克特量表对自变量操控的检验,“你觉得你和这位朋友有多亲密?”, “你觉得你和这位朋友有多熟悉?”。自嘲信息有效性检验,“你觉得回复内容很有乐趣吗?”,“你觉得回复内容是以取笑自己为乐吗?”,“你觉得回复内容是拿自己开涮吗?”

2.2实验结果与讨论

(1)自变量操纵检验方差分析结果显示,强关系条件下(vs弱关系)关系强度感知高(M强关系=6.49>M弱关系=3.26,F(1,68)=17.086,p=0.00)。结果表明,对被试关系强度的启动较为成功。

(2)自嘲信息有效性检验3个检验问题得分均值M1=4.67,M2=5.07,M3=5.19,均显著高于4,t值均大于3.8(分别为t1=3.87,t2=5.84,t3=6.42),p值均小于0.05,说明自嘲信息的设计是有效的。

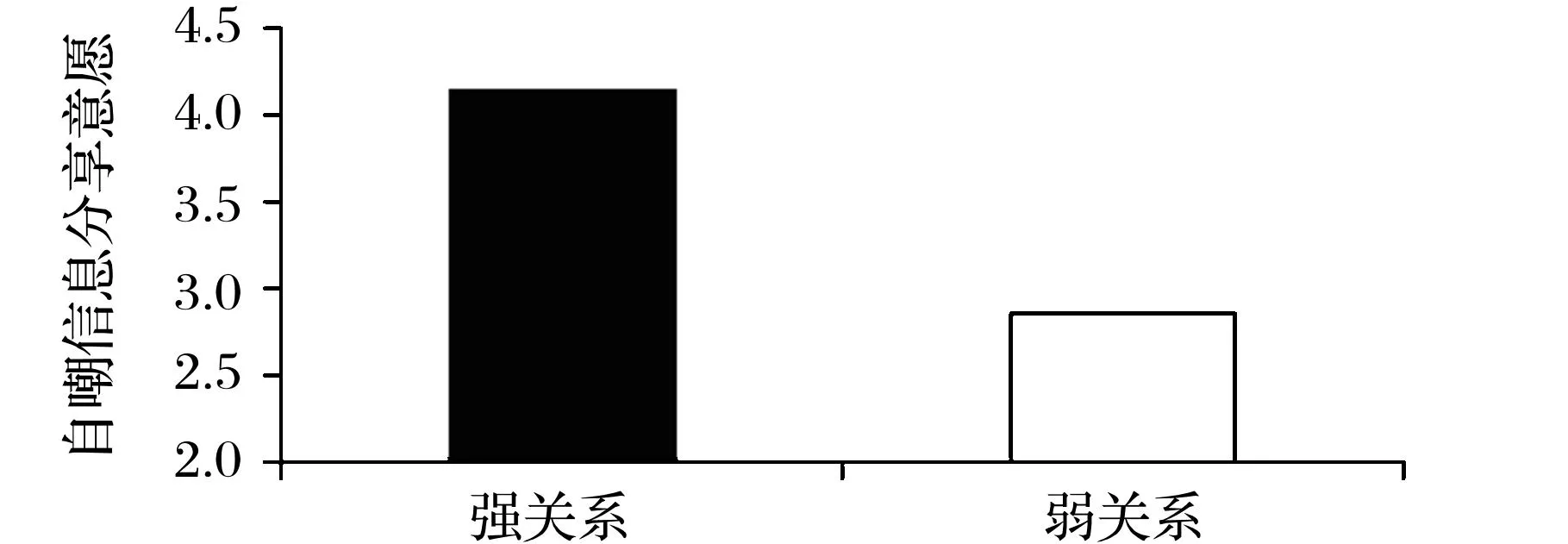

(3)自嘲信息分享意愿将自嘲信息分享作为因变量,以关系强度作为自变量,独立样本T检验的结果显示,被试在强关系下比在弱关系下对自嘲信息的分享意愿更高(M强关系=4.15>M弱关系=2.86,F(1,68)=1.851,p=0.002),见图1。结果表明,相比弱关系,强关系下在线社区中个体的自嘲信息分享意愿更低,假设1得到验证。

图1 关系强度对自嘲信息分享意愿的影响

实验一通过对关系强度的操控及自嘲信息的设计,发现了关系强度对于个体自嘲信息分享意愿的影响作用。强关系下,个体自我形象损害考虑弱化,更关注自嘲信息带来的正面影响,自嘲信息分享意愿更高;而弱关系下,个体自我形象损害考虑较为显著,更关注自嘲信息有可能带来的负面影响,自嘲信息分享意愿降低。即强关系相比于弱关系下,个体的自嘲信息分享意愿更高。

但是,实验一的设计中仍然有一些需要改进的地方。①自嘲信息的内涵是丰富的,实验一仅设计了一条信息代表自嘲信息,可能没有足够的代表性,实验二将更换自嘲信息进行实验,以提高自嘲信息设计的效度。②是不是所有情境下相对于弱关系,强关系下个体都会更愿意分享自嘲信息?特别是在不同的在线社区中,信息的发布和接收是在不同开放性的情境下进行的。这种情境开放性的差异有可能会影响个体的信息分享行为,特别是自嘲这种以幽默的方式降低自己甚至贬损自己的行为。会不会在有些情境下,关系强度对自嘲信息分享意愿的影响会发生变化?实验二将引入调节变量——情境开放性,研究关系强度和情境开放性对自嘲信息分享意愿的交互影响,进一步探究自嘲意愿分享的产生机制和影响因素。

3实验二:情境开放性对关系强度影响自嘲信息分享意愿的调节作用

3.1实验设计与方法

实验二采用的是2(关系强度:强关系VS弱关系)×2(情境开放性:公开VS私密)两因素组间设计。来自上海某大学的96名学生参加了本次实验,被试平均年龄为21.7岁。

实验包括自变量关系强度和调节变量情境开放性的操控、自嘲信息分享意愿测量、自变量和调节变量操控的检验、自嘲信息有效性检验和被试基本信息问答5个环节。首先被试被随机分配到实验的4个条件中,分别接受不同水平自变量和调节变量:强关系-公开、强关系-私密、弱关系-公开、弱关系-私密的启动,然后被试将浏览我们发出者发布的信息和用于回复的自嘲信息并测量分享意愿,接着被试会接受自变量操控检验和自嘲信息有效性检验的问项回答,最后是人口统计信息的采集。其中,自变量关系强度的操纵、因变量分享意愿的测量、自变量和自嘲信息设计的检验同实验一。

(1)调节变量操纵公开时被试看到以下信息:“现在您要在社交网络上回复他,您的回复他和其他人都能看到”。

私密时被试看到以下信息:“请想象您的这位朋友在社交网络上发布了一条消息,现在您要在社交网络上回复他,您的回复只有他能看到”。

(2)信息设计信息发出者发布的信息——“忘事”是大脑在自我保护:瑞士巴塞尔大学研究发现,人们会遗忘一些事情并不是因为记忆不好,而是人脑会自动清空那些不重要的记忆,这是一种自然生物机制,通过删除记忆将不必要的信息去除,使得神经系统得以维持正常。

回复的自嘲信息——请不要安慰我这种学渣,记忆力差不能怪大脑自我保护,要怪就怪智商不够用。

(3)自变量与调节变量操控检验采用李克特7级量表( 1=非常不可能,7=非常可能)检验对公开/私密的操控,“您觉的您回复的内容会被除他以外的其他人看到吗?” 与实验一类似,“你觉得你和这位朋友有多亲密?”, “你觉得你和这位朋友有多熟悉?” 检验对关系强度的操控。自嘲信息的检验,“你觉得回复内容很有乐趣吗?”,“你觉得回复内容是以取笑自己为乐吗?”,“你觉得回复内容是拿自己开涮吗?”

3.2实验结果与讨论

(1)操控检验对关系强度和情境开放性两个变量进行ANOVA分析,关系强度和情境开放性启动效应均显著。强关系条件下(vs弱关系)个体得到了更高的关系强度感知(M强关系=6.33>M弱关系=4.34,F(1,94)=5.799,p<0.05);而公开情境下(vs私密情境)个体对于信息能否被除分享者之外的其他人看到的可能性感知更高(M公开=5.69>M私密=4.88,F(1,94)=2.785,p<0.05)。结果表明,对被试自变量和调节变量的启动都较为成功。

(2)自嘲信息有效性检验3个检验问题得分均值M1=4.56,M2=5.04,M3=5.01,均显著地高于4,t值均大于3.5(分别为t1=3.58,t2=7.0,t3=5.91),p值均小于0.05,说明自嘲信息设计是有效的。

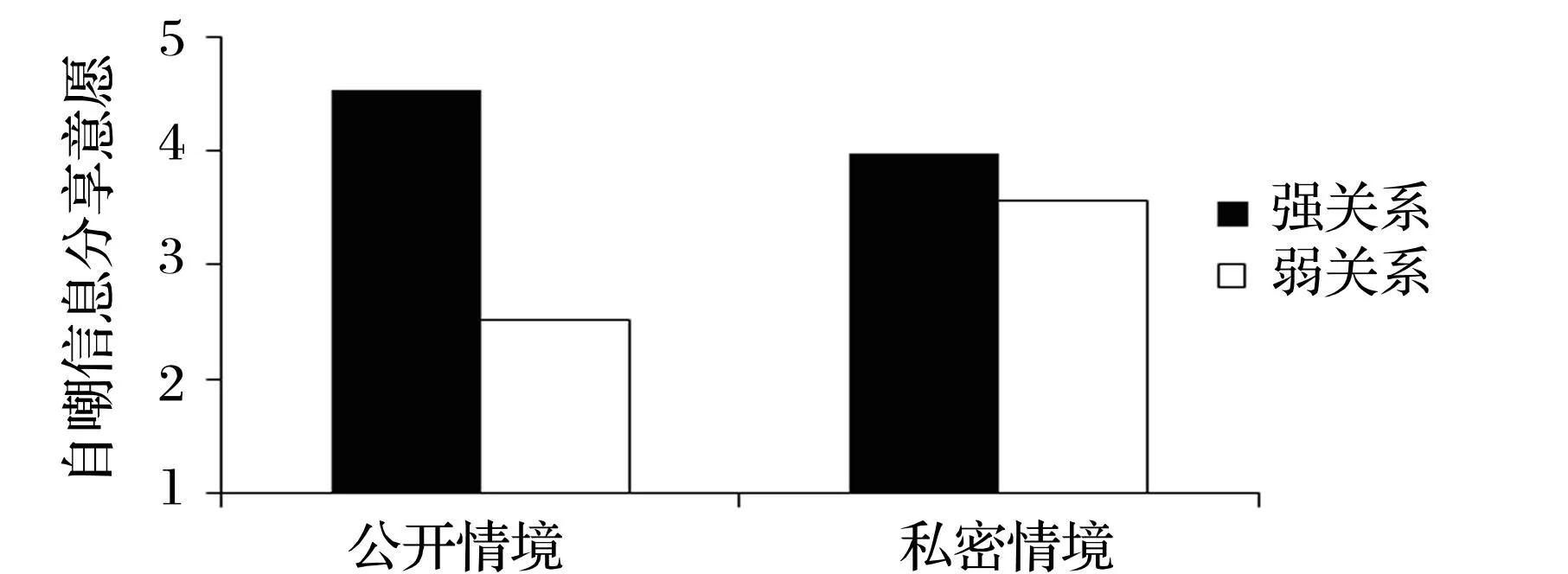

(3)自嘲信息分享意愿将自嘲信息分享作为因变量,关系强度作为自变量、情境开放性作为调节变量进行分析。结果显示,关系强度和情境开放性之间的交互作用显著(F(1,94)=5.019,p<0.05),即情境开放性会调节关系强度对个体自嘲信息分享意愿的影响。

进一步分解交互作用,公开情境下,强关系时个体的自嘲信息分享意愿高于弱关系(M公开-强关系=4.53>M公开-弱关系=2.51,F(1,92)=0.141,p=0.000),证明了假设2a;私密情境下,强关系时个体的自嘲信息分享意愿与弱关系时无显著差异(M私密-强关系=3.97,M私密-弱关系=3.56,F(1,92)=0.065,p=0.456),证明了假设2b,结果见图2。

图2 情境开放性对关系强度影响自嘲信息分享意愿的调节作用

实验二的结果表明,在线社区中个体对自嘲信息的分享意愿不仅受到关系强度的影响,还会受到信息分享情境开放性的影响。相对线下情境,在线社区中,这些开放性的差异更显著。那些对消费者信息分享起到限制或隔离作用的因素都可以看作是造成在线社区开放性或封闭性差异的原因。在线社区开放性程度的不同,代表的是社会诱导因素数量的不同。比如在公开情境下,个体的信息分享行为会被其他人感知到,受到外部规范的制约,此时,个体会考虑可能存在的自我形象损害。在弱关系下,个体的自我形象损害顾虑更强,更关注自嘲信息的负面影响,对自嘲信息的分享意愿降低。而在强关系下,个体印象管理意愿弱化,自我形象损害顾虑较低,深度沟通的可能性使自嘲信息的负面影响失效,反而更容易使他人对自嘲者产生诚实、谦虚而又幽默的积极感知,因而与弱关系相比,强关系下个体信息分享意愿更高。私密情境下,消费者较少受到外部规范的影响,人们的自嘲信息分享行为不太可能被他人看到,不太会存在自我形象损害的顾虑。此时,不管是强关系还是弱关系,个体的自嘲信息分享意愿没有显著差异。

4分析与讨论

以上两个实验的结果共同说明了关系强度、情境开放性对自嘲信息分享意愿的影响,即关系强度对自嘲信息分享意愿有正向促进作用,情境开放性变量则调节这一正向效应。

与理论假设一致,实验一验证了关系强度对在线社区中个体自嘲信息分享意愿的正向效应,结果显示个体更倾向于对彼此熟悉的朋友分享自嘲信息,而对关系普通的人有所保留。实验二进一步验证了情境开放性对关系强度影响自嘲信息分享意愿具有调节作用。如实验结果所示,当个体分享的自嘲信息能被公开感知时,出于印象管理和个人形象的考虑,普通关系下的个体不愿意分享自嘲信息以避免他人开错玩笑或透露个人缺点的风险;而关系亲密下的个体没有印象管理的顾虑,更愿意分享带有自我贬低内容的自嘲信息以展示自己幽默、活泼的个人特质。而在个体分享的自嘲信息在私密情境下,关系强度对自嘲信息分享意愿的影响效应不存在。

研究结果表明,自嘲行为作为在线交互的一部分是受到关系强度及情境开放性等情境变量的影响,人们更倾向于在不同开放性情境下做出差异性选择,这一结论拓展了已有对自嘲行为的研究。本研究的结论将为新媒体信息有效传播提供实际建议,情境开放性是可以选择的,可以针对不同的在线社区设计不同的信息以促进个体自嘲信息分享行为,从而提升舆论传播的影响力和公司新媒体营销传播力。对于个体来说,则可以在不同的交互情境下选择不同的自嘲信息分享策略,最大化自嘲信息分享的正面效应以形成良好的印象管理,满足自我提升的动机,同时,避免负面效应以减少对自身形象的损害,从而改善个体的人际交往和社会关系。

本研究的不足之处主要有,所选样本存在一定局限性,仅选择了一所大学的学生作为抽样样本,并不能代表在线社区丰富的个体多样性,未来研究可以拓宽样本选择范围;本研究的信息设计也有局限性,只选用了两条文字信息作为自嘲信息的代表,并不能涵盖自嘲信息的全部特征,另一方面自嘲信息的形式也很丰富,不光是文字还有图片视频等,未来可以使用文字、图片、视频等不同形式对自嘲信息加以呈现。另外,现实网络中的自黑信息分享的语境较为复杂,受到较多因素的影响,如沟通对象(关系强度、沟通动机、个人特质等)、沟通方式(公开或私密、单人或多人、文字或语音等),后续研究应该将更多的细分变量引入到研究中。未来还可以研究自嘲行为对个体的长期影响作用及自嘲信息分享的群体效应,增加对在线社区中信息传播动态性、群体性效应的考虑。

参考文献

[1] 金永生,王睿,陈祥兵. 企业微博营销效果和粉丝数量的短期互动模型[J]. 管理科学,2011,24(4):71~83

[2] ANDEWEG B, GAGESTEIN S, DE JONG J, et al. ‘Poke Fun at Yourself’: The Problem of Self-Deprecating Humor[C] //Lisbon:SEFI Conference Global Engineering Recognition, Sustainability and Mobility,2011

[3] 李春分,涂靖. 论自嘲的产生机制和表达方式[J]. 重庆交通大学学报:社会科学版,2011, 11(5):138~141

[4] ESRALEW S E. Beating Others to the Punch: Exploring the Influence of Self-Deprecating Humor on Source Perceptions Through Expectancy Violations Theory [D]. Columbus:The Ohio State University, 2012

[5] BEER J S, CHESTER D S, HUGHES B L. Social Threat and Cognitive Load Magnify Self-Enhancement and Attenuate Self-Deprecation [J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2013, 49(4):706~711

[6] DEWBERRY D R, FOX R. Easy as 1, 2, 3: Rick Perry and Self-Deprecation as Image Restoration [J]. Journal of Contemporary Rhetoric, 2012, 2(1):1~10

[7] BAGOZZI R P, DHOLAKIA U M, PEARO L R K. Antecedents and Consequences of Online Social Interactions[J]. Media Psychology, 2007, 9(1):77~114

[8] CHEN J, TENG L, YU Y, et al. The Effect of Online Information Sources on Purchase Intentions between Consumers with High and Low Susceptibility to Informational Influence[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(2): 467~475

[9] 赵越岷,李梦俊,陈华平. 虚拟社区中消费者信息共享行为影响因素的实证研究[J]. 管理学报, 2010,7(10):1 490~1 494,1 501

[10] 周志民,吴群华. 在线品牌社群凝聚力的前因与后效研究[J]. 管理学报,2013,10(1):117~124

[11] KIM M H. Why Self-Deprecating? Achieving ‘Oneness’ in Conversation [J]. Journal of Pragmatics, 2014, 69(8):82~98

[12] 贺爱忠,李雪. 在线品牌社区成员持续参与行为形成的动机演变机制研究[J]. 管理学报,2015,12(5):733~743

[13] RATNER R K, KAHN B E. The Impact of Private Versus Public Consumption on Variety-Seeking Behavior [J]. Journal of Consumer Research, 2002, 29(2): 246~257

[14] BARASCH A, BERGER J. Broadcasting and Narrowcasting: How Audience Size Affects What People Share [J]. Journal of Marketing Research, 2014, 51(3):286~299

[15] ZIV A. Personality and Sense of Humor [M]. New York: Springer , 1984

[16] HOPTION C, BARLING J, TURNER N. “It’s Not You, It’s Me”: Transformational Leadership and Self-Deprecating Humor [J]. Leadership & Organization Development Journal, 2013, 34(1): 4~19

[17] SCHNURR S, CHAN A. When Laughter Is Not Enough. Responding to Teasing and Self-Denigrating Humor at Work [J]. Journal of Pragmatics, 2011, 43(1):20~35

[18] GRANOVETTER M S. The Strength of Weak Ties [J]. American Journal of Sociology, 1973,79(6): 1 360~1 380

[19] LIN N, ENSEL W M, VAUGHN J C. Social Resources and Strength of Ties: Structural Factors in Occupational Status Attainment [J]. American Sociological Review, 1981,87(2):393~405

[20] LEVIN D Z, CROSS R. The Strength of Weak Ties You Can Trust: The Mediating Role of Trust in Effective Knowledge Transfer [J]. Management Science, 2004, 50(11):1477~1490

[21] BROWN J J, REINGEN P H. Social Ties and Word-of-Mouth Referral Behavior [J]. Journal of Consumer Research, 1987,14(3):350~362

[22] ZHANG Y, FEICK L, MITTAL V. How Males and Females Differ in Their Likelihood of Transmitting Negative Word of Mouth [J]. Journal of Consumer Research, 2014, 40(6):1097~1108

[23] CONSTANT D, SPROULL L, KIESLER S. The Kindness of Strangers: The Usefulness of Electronic Weak Ties for Technical Advice [J]. Organization Science, 1996, 7(2):119~135

[24] BELK R. Possessions and Self [M]. New York: John Wiley & Sons, Ltd, 1988

[25] BERGER J, HEATH C. Where Consumers Diverge from Others: Identity Signaling and Product Domains [J]. Journal of Consumer Research, 2007, 34(2):121~134

[26] LEARY M R. Self-Presentation: Impression Management and Interpersonal Behavior [M]. Brown & Benchmark Publishers, 1995

[27] CHEN Z, BERGER J. When, Why, and How Controversy Causes Conversation [J]. Journal of Consumer Research, 2013, 40(3):580~593

[28] BEN-ZE’EV A. Privacy, Emotional Closeness, and Openness in Cyberspace [J]. Computers in Human Behavior, 2003, 19(4): 451~467

[29] MEAD N L, BAUMEISTER R F, STILLMAN T F, et al. Social Exclusion Causes People to Spend and Consume Strategically in the Service of Affiliation [J]. Journal of Consumer Research, 2011, 37(5):902~919

[30] DROTNER K. Media on the Move: Personalized Media and the Transformation of Publicness [J]. Journal of Media Practice, 2005, 6(1):53~64

[31] WESTWOOD R. Comic Relief: Subversion and Catharsis in Organizational Comedic Theatre[ J]. Organization Studies, 2004, 25(5):775~795

(编辑刘继宁)

Tie Strength, Context Openness and Sharing Intention of Self-Deprecating Information

LIU TaoCHEN JieWEI Junlong

(Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China)

Abstract:In order to studied the antecedents of self-deprecating behavior,from perspective of context openness, this paper studied the interaction effect of two situational variables in online community: tie strength and context openness on sharing intention of self-deprecating information. Study 1 showed that compared to weak tie, sharing intention of self-deprecating information is higher. Furthermore, study 2 replicated the result of study 1 when online context openness was public. In contrast, the effect of tie strength on sharing intention of self-deprecating information will not exist when online context openness is private.

Key words:self-deprecating; information sharing intention; tie strength; context openness

通讯作者:陈洁(1974~),女,上海人。上海交通大学(上海市200030)安泰经济与管理学院教授。研究方向为消费者行为。E-mail:jiechjie@163.com

中图法分类号:C93

文献标志码:A

文章编号:1672-884X(2016)01-0131-07

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71472124);长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT13030);上海浦江人才计划资助项目(13PIC071)

收稿日期:2015-09-08

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.01.017