上海:中国城市化的记忆与憧憬

2016-03-07

王泠一

2015年11月8日,2015年上海国际马拉松赛在上海开赛。本次赛事共有3.5万名参赛者参加全程马拉松、半程马拉松、10公里跑和健身跑比赛。

2015年12月的冬至前夕,中央城市工作会议在首都北京召开。这是时隔37年后,城市工作会议再度召开,并从“全国”层面升格为“中央”层面。和上次城市工作会议所受争议大相径庭的是,本次会议共识还得到了国际社会的高度关注。会议指出:“改革开放以来,我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程,城市发展波澜壮阔,取得了举世瞩目的成就。城市发展带动了整个经济社会发展,城市建设成为现代化建设的重要引擎。城市是我国经济、政治、文化、社会等方面活动的中心,在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。”毫无疑问,城市化在经济社会发展、民生改善中的重要作用和进步标志是无法替代的。

1978年的困境与上海

1978年被当代的历史学家公认为中国改革开放的元年,小平同志以总设计师的形象开始著称于世。当时的中国,是个贫穷的国度;内乱刚刚结束,思想还未彻底解放;户籍制度,像铁幕一样隔开着中国的农村和城市。与此同时,积压了多年的农村知青返城潮,困扰着每个家庭、每座城市的管理层直至中央;计划体制无所不包却又无所作为,多达76种票证统管的民生物资成为短缺经济的象征。城市是灰色的,高楼是罕见的,在在多见居民自行建造的平房瓦屋。那时,城乡居民穿戴打着补丁的衣服,并以此为艰苦奋斗的道德符号。精神层面上,雷锋是青少年的最佳偶像;娱乐层面上,公园里的集体交谊舞反复被社会舆论质疑。

那时的上海怎么样呢?是毫无疑义的全国经济中心城市,因商业繁荣和工业体系齐全而充满着优越感。南京路,是当之无愧的中华第一街;它派出的裁缝、厨师和美发师,甚至孵育了王府井的色彩。人民广场一侧的国际饭店,仍然是小学课本中的中国城市第一高楼;它和横跨苏州河的外白渡桥、徐家汇的万人体育馆一起,成为外地游客和新婚照片的最佳取景地。 虽然同处票证时代,但上海滩的市民生活更加精致。度量衡上“半两”单位的粮票,似乎是上海独有的,是为了一根油条;零碎的细布组合成单纯的领子,挺刮在上海人“高傲的脖子”上;上海制造的万吨轮,近洋捕捞的海鲜成为节日的欢庆佳肴;上海男人还有鲁班的手艺,逛逛家具店就能打造出同款式的木器、藤器和竹器。不过,那时人们眼中的“大上海”,是断然不包括浦东的;过江则是沿袭了半个多世纪的轮船摆渡。地域上还细分为“上只角”和“下只角”,各自的代表就是静安和闸北。

不仅是上海,其他省份同一座城市的内部,也存在着泾渭分明的城乡二元结构。1978年的无锡,城区的燃料是凭票供应的煤球(后来进化为煤气),郊区的燃料是丰收之后的秸秆(后来进化为沼气);副食品方面,城区的小家庭凭证去菜市场采购鸡鸭鱼肉,郊区的大家庭完全依靠圈舍自家饲养的家禽畜牧。无锡当年的城乡收入差异极其明显,大体上是工人家庭一季度的工资多于农民家庭全年的收入;工人家庭炫耀的是售价120元的上海牌手表,农民家庭比较自豪的则是30元一只的三五牌台钟。所以一有机会,农民就要进城;不管是无锡还是上海。

而从1978年全国城市工作会议召开到汪道涵任上海市长的1985年,上海城市贡献的第一角色仍然是服务全国。当时的中央部委、研究机构和上海社科院一起,直接规划了上海的战略蓝图,浦东进入研究视野、规模利用外资成为发展路径、第三产业的概念出现在红头文件中。在区域定位方面,如今全面进入开发状态的虹桥枢纽、浦东机场、临港新城、闵行滨江以及徐家汇、北外滩、北上海、五角场等城市副中心,无一遗漏地被“高瞻远瞩和功能规划”一番。那时,生产资料和生活资料一样的短缺。所以根据当时的中央城市工作方针,上海一方面加大轻工业产品的投资,同时还是宝山县和金山县的上海滨海区域分别承担了炼钢和石化功能。不久,宝山钢铁总厂和金山石化总厂就分别成为全国城市建设的原料供应商。

如果用现在的眼光去看改革开放初期的上海发展路径以及若干年后的浦东开发战略决策,其高瞻远瞩的水平就是本次中央城市工作会议决议所称道的:“统筹生产、生活、生态三大布局,提高城市发展的宜居性”。

今后,“城市发展要把握好生产空间、生活空间、生态空间的内在联系,实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”。我觉得这对上海以及周边区域,要求是蛮高的。

城市化的憧憬与“城市病”

我们的先贤和先人,对城市的憧憬由来甚久。如果没有城市和寄托于城市的文明,中国文化就会像巴比伦一样中断。中国,也是世界上最早拥有城市实体形态和城市经济概念的国家。战国时期就已经出现城市生活的雏形,汉代的城市分工就明确了基础建设、市政管理和税务征收等衙门职责。唐代,国都长安即如今的西安就是一个高度开放的城市,外国人可以在此参加科举考试并录用为公务员;各类、各民族的文化演出在此层出不穷,造纸、纺织、算术等科学技术在此得以充分交流。宋朝开始,中国城市的选址由沿河发展到沿海,经济层面开始和对外贸易挂钩。而一旦和对外贸易挂钩,就不是自给自足的小农经济了。换言之,就不能自说自话或者简单地靠天吃饭,就得有风险意识、契约概念、结算手段和远景计划。所以,宋朝就出现了消防、印章、纸币和港口等城市新要素;那时上海属于松江府,有着完整的城市规划和建设、管理方案,税收大头也是交纳中央。

2010年,上海举办世博会。在众多丰富的展览中,用现代电子显示手段复活的北宋都城汴京(今开封)景象《清明上河图》,得到了交口称赞。很多年轻人愿意穿越回去,过一段北宋的生活。不过,杭州旅游特色基地宋城的相关试验表明,没有钟表、没有电灯、没有通信的“古代社会”,是吸引不了年轻游客多少天的。抛开《清明上河图》美轮美奂的场景,最现实的还是城市的现代挑战。

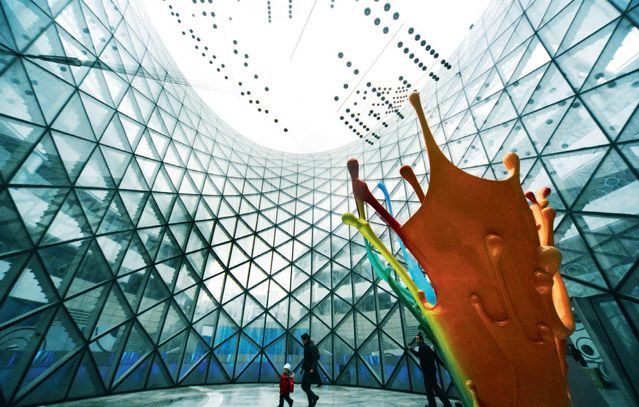

2012年12月28日,由上海世博会永久性建筑世博轴改造而成的世博源一期项目正式开业迎客,标志着一个全新商业新地标诞生。

有学者以新中国建国后百年为时间下限、各以三分之一左右光景为阶段,和笔者讨论起以城市经济为主题的发展标杆概念。经过反复考虑,笔者大致这样划分:从1949年到1977年,中国基本实现了经济的工业化,城市所集聚的工业经济体量占国民经济比重过半;从1978年到2015年,中国基本实现了人口的城市化,653座城市所集聚的人口超过了7亿,占全国人口比例已经达到55%;而从2016年到2049年,则应该是中国基本实现城市的智能化,与此同时,还能够有效引领全球化。

应该说,工业化和城市化是新中国得以立国的根本保证,也是改革开放伟大成就的基本舞台。和其他领域一样,新中国对于城市发展规律的认识有个漫长的过程;其间有过阵痛和幼稚。而其中的一些过失,更是历史因素和决策条件的限制使然。我们都知道上个世纪50年代初建筑学家梁思成上书党中央的典故,因为古都北京水源地的匮乏和中轴线的完整,他强烈反对兴建首钢和其他重工业设施。很不幸,他和主张计划生育的人口学家马寅初一道被“非理性地批判”。因为当时战乱刚刚结束的北京,产业工人和复员军人的“饭碗”需要重工业来“大量制造”;否则无以保证首都的生活安宁和建设的基本劳力。但如今,首钢早就迁出了首都,到临海的唐山寻求更理想的可持续发展;过度的城市开发正被制止。

正如本次中央城市工作会议所号召的:未来的中国社会,必须“转变城市发展方式,完善城市治理体系,提高城市治理能力,着力解决城市病等突出问题,不断提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力,建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市,提高新型城镇化水平,走出一条中国特色城市发展道路”。

我们开始明白什么叫“城市病”!这一概念,最早由荷兰的经济学家和社会学家联合提出,指人们为了脱离农村而拥进城市,但在向往现代化社会生活的同时,破坏了“人口、资源与环境”之间的平衡,最终导致了城市内部生活品质差异过大、生态环境趋向恶劣并影响宜居、公共服务长时期无法实现均等化等“病症”。因此,城市病在学术界也被称之为“荷兰病”;上海也积累了不少“病症”。

2015年10月20日,上海,静安区的文艺弄堂——东斯文里。外国艺术家在这里以石库门里弄为空间,展示他们的各种上海印象创作及绘画、装置作品。

2015年4月7日,上海,原世博中国馆的镇馆之宝——电子版《清明上河图》在中华艺术宫长期向市民开放。

大城市的瓶颈与局限

2015年末的中央城市工作会议鲜明地提出,要“尊重城市发展规律”。并强调:“城市发展是一个自然历史过程,有其自身规律。城市和经济发展两者相辅相成、相互促进。城市发展是农村人口向城市集聚、农业用地按相应规模转化为城市建设用地的过程,人口和用地要匹配,城市规模要同资源环境承载能力相适应。必须认识、尊重、顺应城市发展规律,端正城市发展指导思想,切实做好城市工作。”在我看来:这一论述不仅是对规律的尊重,也是对承载力的深刻理解。

我们都曾经熟悉这样富有情感色彩的话语——“北京,是全国人民向往的圣地;上海,是海纳百川的东方之珠”。从文化和气质上理解,这样的话永远是正确的。但历经建国后的工业化和改革开放以来的城市化,以四个直辖市为代表的中国特大城市,无一不面临着人口、资源和环境的多重压力,出现了发展中的局限和不转轨就无法破解的城市瓶颈。如上海,在提出“海纳百川”概念的时代,苏州河北岸还未充分开发,黄浦江沿线还有足够的物理空间来吸纳全国各地的移民和人才。一旦由计划体制进入商品经济,多余的城郊土地立即用来兴建高楼、开发区和外资企业,副食品的供应似乎不再是个问题。

然而,新的问题不断出现。如今的上海常住人口突破了2400万,超过了澳大利亚的总人口;而上海的行政辖区仍然是6400平方公里。瓶颈随之出现:先是遇到蔬菜供应,尤其是冬季和夏季极端气候笼罩时,绿叶菜的断档自然让市民抱怨不已;于是供应链越拉越长,北至内蒙古和黑龙江,南至广东和海南,都有上海的菜篮子基地。其次,是住宅在单纯人均面积的改善之后,离中心城区越来越远;工作单位和居住地之间的通勤,成了工薪阶层的头痛之事,轨道交通虽然已经以600公里以上的规模雄居世界城市之最,但一旦发生故障后的脆弱性早就显露无遗。再次,新上海人自然要融入这座特大型城市,但房价居高不下、房租日益上涨;分期还贷的债务时时敲打着收入的“神经”,如果是企业人,抗经济波动的风险更是极为低下。同时,养老、医疗、基础教育、公共文化等城市以往引以为豪的标志性资源,供应能力基本上接近极限。还有就是环保压力与日俱增,城市热岛效应导致的暖冬成为本世纪以来上海的新常态;冬季的雪居然成为奢侈品!

关于上海城市资源环境承载能力的极限,笔者曾经和科学家们联合研究多年。这是负面清单式的研究,课题本意大致是到达多少常住人口规模,6400平方公里的上海不能产出市民需要的日常淡水供应量;乃至人口进一步膨胀到哪个基数,空气中的供氧量不足了。当然,不能被动地等到这一负面状态的到来。

所以,上海的“十三五”规划建议案就提出了若干底线,是完全符合城市发展规律和中央城市工作会议精神的。如上海市委提出,“十三五”阶段的上海“要守住四条底线,一是守住常住人口规模底线,把常住人口不超过2500万作为长期调控目标;二是守住建设用地总量底线,未来几年增量要逐年减少,规划建设用地总量只减不增、实现负增长;三是守住生态环境底线,在大气、水、土壤等关键领域加大治理力度,标本兼治、源头治理,综合监管、严格执法;四是守住安全底线,保障城市生产安全和运行安全”。而前三条底线,反映的就是上海承载能力的极限。

2015年5月31日,在上海世博源内的亚马逊探险乐园,在工作人员的安全引导下,一群孩子正在排队体验探险游戏。

城区更新与城市记忆

应对上海资源环境承载能力的极限,必须更新产业规划和战略思维。如到2020年,上海要建成国际航运中心城市。目前,上海港的吞吐量已经连续数年排名全球第一。未来的上海,不应该再单纯追求吞吐量的集装箱指标。集装箱交割这种基本业务,完全可以在岛屿码头或离岸空间予以智能化地完成;这样一方面直接提升航运中心的竞争力,另一方面将有助于极大地解放上海地面的物流压力。同时,航线交易、新航线的开辟、航运金融、航运仲裁等国际航运中心的核心业务,应该是上海谋划“一带一路”战略空间的首选。同样的道理,上海应将制造业更新为“智造业”;让信息、创意、研发和“互联网+”一起,成为新发展动力。

当然,城市不仅是市场和生产要素的集结空间,还是生活和情感记忆的魅力世界。所谓“城市,让生活更美好”为什么会深入人心,我想恰恰是彼此需要托付的情怀。如果没有文化特质和城市记忆,就好比人没有了灵魂。此番中央城市工作会议决议,最让笔者感动的、乡愁式的陈述就是——要加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控,留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”;以及“要保护弘扬中华优秀传统文化,延续城市历史文脉,保护好前人留下的文化遗产。要结合自己的历史传承、区域文化、时代要求,打造自己的城市精神,对外树立形象,对内凝聚人心”。

2015年7月15日,上海迪士尼度假区在世博中心举行发布盛典,首次正式向全世界揭晓迪士尼乐园、两座主题酒店及迪士尼小镇的独特创意与亮点。

对此,有评论感慨地指出:历史文脉、文化遗产、传统文化,是一个城市的灵魂。没有故宫的北京,没有大雁塔的西安,没有西湖的杭州,没有园林的苏州,没有布达拉宫的拉萨,令人难以想象。而在上海,海派文化应该就是上海的灵魂。

最近,笔者考察了海派文化的发祥地——作为上海中心城区的虹口区以及“十三五”阶段面临改造和更新的四川北路商业街。四川北路在上海开埠后不久,就已深刻地影响着上海社会的运行,甚至对中心城区的气质起到了积淀的作用。现在的人们比较不同时代的四川北路,其区域位置和基本走向当然不会发生根本性改变,而怀旧的则是上世纪90年代的景气。有专家告诉我,四川北路比其他商业街更多地聚集了文化元素。如果更准确地说,它集聚了能够代表上海历史的海派文化元素。但从“十三五”发展和未来新趋势来看,这还是远远不够的。旧的“海派文化”有一定的局限性,主要目标群体为本地人、外地人(主要是华东地区)、南洋华人、港台侨胞。新的“海派文化”需要突破地域上的局限性,彰显更多发展活力的存在。因此,未来四川北路文化基因的培育,还需加紧破题。

也就是说,“十三五”期间的四川北路在文化基因的肥沃土壤上应有新的收获,在文化更新方面做好积极布局。比如说,要把音乐这一新生活力量打造成为四川北路的王牌,就要进一步超出一般“音乐谷”、“乐器城”之类的布局。我认为应该打造能够吸引消费能力的“音乐季”,甚至是主题鲜明的“儿童音乐季”、“玫瑰音乐季”(匹配2月14日前后的消费潮)、“圣诞音乐季”、“犹太音乐季”等日后能持续成上海口碑和海派品牌的活动,让文化时尚和商业时空彻底交融。

这里需要说明的是,我们没有必要担心舶来的节日“有什么负面作用”;对于需要凝聚人气、景气的商业街来说,“情人节”“圣诞节”是很管用的天然添加剂。我们都知道甜爱路上每逢这几个节日(也包括传统的七夕),情侣们都来涂鸦、如同把“爱心锁”锁在著名的桥梁上。有管理者向我表示很厌恶,但年年如此。我觉得还是在文化更新方面思维不够,如果在“情人节”给予情侣们个性定制“音乐季留韵”,让其采购后带走;或者参加任何主题的“音乐季”活动,都能付费印上烙印虹口背景的邮票、明信片、油画框,会有什么不同呢?我相信,除了凝聚消费能力,还有就是对四川北路的情感积淀。老一辈人很精辟地说,四川北路是整整一代人的情感;而十三五,我们还得考虑下一代人的情感。(作者系上海国际经济交流中心研究员)