Q开关Nd:YAG 1064 nm激光联合口服氨甲环酸片治疗黄褐斑疗效观察

2016-03-06顾锐龙赵婧

顾锐龙,赵婧

(南通市疾病预防控制中心皮肤病性病防治所,江苏南通226006)

Q开关Nd:YAG 1064 nm激光联合口服氨甲环酸片治疗黄褐斑疗效观察

顾锐龙,赵婧

(南通市疾病预防控制中心皮肤病性病防治所,江苏南通226006)

目的观察Q开关Nd:YAG 1 064 nm激光联合口服氨甲环酸片治疗黄褐斑的临床效果。方法选取2012年6月至2013年4月到我所门诊就诊的黄褐斑患者80例,随机分为观察组和对照组,每组40例。观察组采用Q开关Nd:YAG 1 064 nm激光联合氨甲环酸片口服治疗。口服剂量为每次250 mg,一天两次,连服6个月;对照组只接受Q开关Nd:YAG激光治疗。每2周治疗1次,共12次。两组均分别于第8、16、24周评价临床疗效。结果24周时观察组基本治愈率为27.5%,总有效率为75%;对照组基本治愈率为12.5%,总有效率为35.0%,两组疗效比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论Q开关Nd:YAG 1064nm激光联合口服氨甲环酸片治疗黄褐斑有较好的临床疗效,具有良好的应用和推广价值。

黄褐斑;氨甲环酸片;Q开关Nd:YAG1064nm激光

黄褐斑(Melasma or chloasma)是亚洲人面部常见且难治的色素性皮肤病之一,多见于青壮年女性,男性也可发病,男女比例约为1:9[1]。好发于两面颊部、眉上、额部、上唇及下颌处,为深浅不一的黄褐色斑。鼻背部有色素斑,两面颊有色素斑,呈蝶形分布。它可以分为面中央型、颧骨部型和下颌部型,慢性经过,无自觉症状。传统的治疗方法有外用脱色剂,皮肤磨削术,外用化学剥脱剂等,但其疗效均不能令人满意,且这些方法均属剥脱性方式,治疗后容易产生感染、炎症后色素沉着、色素不均等并发症。随着医学水平的不断发展,激光技术逐渐取代传统治疗方法应用到黄褐斑的治疗中,如各种Q开关激光(波长532 nm、694 nm、755 nm和1 064 nm)、强脉冲光及点阵激光等。虽然激光技术对黄褐斑的治疗取得了一定的疗效,但效果不一。近年来,有学者报道口服氨甲环酸片治疗黄褐斑取得了良好的疗效[2]。2012年6月至2013年4月,笔者使用Q开关Nd:YAG 1 064 nm激光联合氨甲环酸片口服治疗黄褐斑患者40例,疗效显著,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料随机选取来自本单位门诊就诊的黄褐斑患者80例,诊断标准参照中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组2003年拟定的《黄褐斑的诊断和疗效标准》[3]。患者年龄33~50岁,平均42.5岁;黄褐斑面积为1.2 cm×0.8 cm~6.4 cm×5.0 cm;皮损主要位于双颧、两颊、眶周及鼻部等部位,为对称分布、面积大小不等、形状不规则的黄褐色斑片;病程1~15年,平均4.6年。随机将患者分为观察组和对照组,每组40例。观察组使用Q开关Nd:YAG 1 064 nm激光联合口服氨甲环酸片治疗,对照组只使用Q关Nd:YAG激光治疗。

1.2 排除标准(1)光敏感者;(2)瘢痕体质及严重免疫功能低下者;(3)有凝血倾向及严重心、脑血管等疾病患者;(4)孕妇及哺乳期妇女;(5)半年内服用过维A酸类药物;(6)近3个月内曾系统应用治疗黄褐斑药物者;(7)不能完成疗程及有心理障碍者。

1.3 仪器及药物采用QY-520A型Q开关Nd: YAG激光治疗仪(安徽合肥广安科技开发责任有限公司),治疗波长为1 064 nm,光斑直径6~8 mm,能量密度400~450 mJ/cm2,频率5~10 Hz。氨甲环酸片(日本第一制药厂,商品名:妥塞敏),0.5 g/片。

1.4 治疗方法所有患者在治疗前均经过充分沟通,征得其同意后签署知情同意书并拍照存档。所有患者均接受Q开关1 064 nm治疗。将5%复方利多卡因乳膏涂于患处并覆盖透明膜60~90 min后擦净残留药膏。患者取舒适位平卧,嘱其闭眼并佩戴护目镜,用生理盐水清洁皮损处,根据患者的肤质及皮损的颜色深浅调节能量密度。一般肤色或皮损颜色越深的患者能量密度应适当降低,颜色越浅的则可适当调高。操作时手具与皮损垂直,治疗头距离皮损10~12 mm,治疗时先从小面积开始,逐渐调整剂量,以激光照射区即刻轻度发红即可,然后进行大面积治疗,共2~3次。每2周1次,共治疗12次。原则上每次可根据上次治疗反应来调整参数。观察组同时加口服氨甲环酸片,每次250 mg,每日2次,连服6个月,并且每3个月嘱患者进行凝血功能检查。激光治疗后立即用胶原贴面膜进行冷敷30~60 min,并且告知患者3~5 d内避免用力揉搓创面处,避免日晒及剧烈运动,1周内禁用化妆品以避免创面色素沉着。

1.5 疗效判定两组患者分别于治疗期间密切观察所产生的不良反应,并于疗程第8、16、24周根据黄褐斑的疗效标准[3]判断疗效。痊愈:肉眼视色素斑消退面积≥90%,颜色基本消失;显效:色素斑消退≥60%,颜色明显变淡;好转:色素斑消退≥30%,颜色变淡;无效:色素斑消退面积<30%,颜色变化不明显。其中,总有效率=(基本治愈例数+显效例数)/总例数× 100%。随访6个月观察治疗前后色斑减轻情况。

1.6 统计学方法应用SPSS19.0统计学软件进行数据分析,两组间总有效率和不良反应发生率及复发率的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

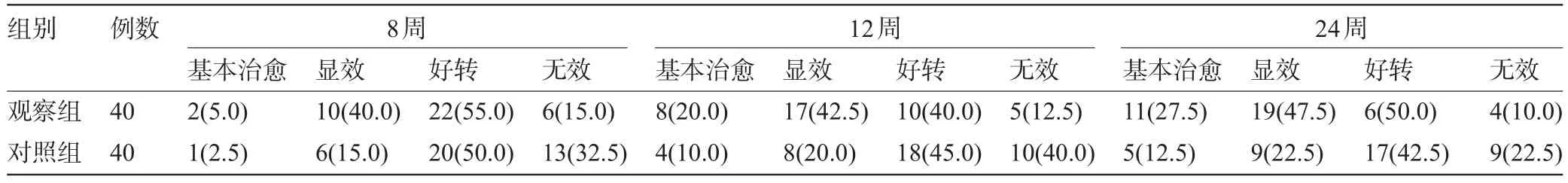

2.1 治疗结果治疗8周时,观察组与对照组的总有效率比较差异无统计学意义(χ2=1.726,P=0.189>0.05);12周时,两组的总有效率为62.5%,明显高于对照组的30.0%,差异有统计学意义(χ2=8.498,P=0.004<0.05);24周时,观察组的总有效率为75.0%,明显高高于对照组的35.0%,差异有显著统计学意义(χ2= 12.929,P=0.000<0.01),见表1。

表1 两组患者的临床疗效比较[例(%)]

2.2 不良反应及随访情况观察组和对照组在接受第一次激光治疗后各分别有3例和4例患者面部出现了轻度过敏反应(χ2=0.019,P>0.05),表现为治疗区出现少量红色丘疹和风团,予胶原贴面膜冷敷30~60 min后过敏症状均消退。同时两组分别有2例和9例患者出现了短暂的炎症后色素沉着斑(χ2=3.794,P<0.05),未处理,均在3个月后自然消退。观察组口服氨甲环酸出现了8例不良反应:有5例患者分别在服用3~7 d后出现了程度不等的胃肠道反应,嘱其改餐后服用后症状均明显减轻;有3例患者出现了月经推迟并伴随经量的减少,嘱其经期暂停口服氨甲环酸后恢复正常。随访6个月发现治愈患者中观察组有3例、对照组4例均有不同程度的复发(χ2=0.019,P>0.05),后予以继续治疗有效。观察组患者每3个月检查的凝血功能未见异常。

3 讨论

黄褐斑作为一种皮肤色素性疾病,其主要特点为面颊部呈蝶形分布的黄褐色至深褐色斑。目前对黄褐斑的发病机制研究方向较多,但确切的发病原因仍未明确。传统治疗黄褐斑的方法分为药物疗法,如内服维生素C、维生素E、还原型谷胱甘肽,托吡酯等;外用氢醌、维A酸、熊果苷,糖皮质激素等;以及物理疗法,如冷冻、皮肤磨削、CO2激光等,临床效果均不甚理想[4]。近年来临床上报道了多种方法联合治疗黄褐斑取得了较好的效果,如肖和等[5]的Q-开关激光联合强脉冲光治疗黄褐斑的临床疗效分析,张璃等[6]的红宝石点阵激光联合氨甲环酸治疗黄褐斑等。根据黄褐斑的病理和临床特点,综合目前治疗黄褐斑各种方法的优缺点,我们选择用Q开关Nd:YAG 1064nm激光联合口服氨甲环酸片治疗。

Q开关1 064 nm激光治疗黄褐斑的机制主要为选择性光热作用[7],即特定波长的激光能被皮损区的黑素颗粒选择性吸收,激光的光能迅速转化为热能,黑素颗粒受热后迅速被破坏成非常小的颗粒后逐渐被组织吸收。同时,因为激光的照射时间短于靶组织(黄褐斑)的热弛豫时间,使热损伤局限在治疗靶上,不会因热传导造成周围健康组织的损伤[8]。我们采用大光斑(光斑直径6 mm~8 mm)、低能量(能量密度400~450 mJ/cm2),多次治疗的方法可以最大限度的避免破坏表、真皮细胞,减少术后瘢痕的形成。同时,激光对真皮层的光热作用进一步刺激皮下胶原的生成和重组[9],患者经过激光治疗3个月后均有不同程度的皮肤光亮和紧致。本方法的劣势是色素斑不容易祛除干净且容易复发,需要连续多次治疗。本研究中对照组24周后治疗的总有效率仅有35.0%,且两组治愈的患者中各有3例和4例复发,我们推测是由于治疗的能量低,色素颗粒爆破不够所致。因此,这类患者仍需后期继续治疗。

氨甲环酸(又称对氨甲基环己烷甲酸、反式-4-氨甲基-环己烷甲酸),临床上主要用于急性或慢性、局限性或全身性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血,它跟位于纤溶酶原或纤溶酶上的赖氨酸结合区有高度的亲和力,故能对位于纤维蛋白的赖氨酸与纤溶酶结合产生竞争性抑制作用,从而抑制纤维蛋白的裂解,具有止血作用。30年前日本首先报道氨甲环酸有治疗黄褐斑的作用,但其确切的治疗机制目前仍不十分清楚。最新的研究结果表明[10],在有角质形成细胞的环境下,氨甲环酸通过抑制一种叫做血浆酶原激活体(sc-uPA)的能够对酪氨酸酶产生增强作用的物质,达到阻断纤溶酶原转化为纤溶酶的目的,在该作用下,黑素细胞和角质形成细胞之间的联系受到影响,向角质形成细胞转运的黑素颗粒也相应减少,从而达到祛除色素斑的效果。氨甲环酸作为内科常用的凝血剂一般口服剂量是3 g/d,而治疗黄褐斑时,氨甲环酸常用的剂量一般为每天0.5~0.75 g。有学者[11]研究表明,口服氨甲环酸一般须经4~8周后面部的色素斑才开始出现明显的淡化,其治疗效果的差异和服用氨甲环酸的时间长短呈正相关,与氨甲环酸本身的剂量大小无明显相关。因此,我们予患者长疗程(6个月)口服小剂量氨甲环酸(250 mg Bid),12周后观察组的疗效明显优于对照组(P<0.05),疗程中未发现患者有凝血功能的异常。氨甲环酸的禁忌对象是有血栓形成史的患者。目前,临床上尚未报道小剂量长疗程口服氨甲环酸治疗黄褐斑引起的严重不良反应,但部分患者服用后会出现轻度的胃肠道反应,女性患者还可能出现月经的异常。本研究中共出现了8例不良反应,但经过对症处理后均恢复正常。

观察组采用Q开关1 064 nm激光联合氨甲环酸片口服治疗黄褐斑,外用和内服兼治,即祛除了色素斑又减少了黑色素的形成,其总有效率为75.0%,明显高于对照组的35.0%。因此,利用Q开关Nd:YAG激光联合氨甲环酸治疗黄褐斑疗效确切,具有良好的应用和推广价值。

根据本组患者的治疗情况,笔者体会:(1)治疗参数应根据患者的年龄、肤色,以及黄褐斑颜色的深浅进行调整;(2)氨甲环酸的起效时间一般需超过8周以上,因此第8周时两组疗效差别并不明显,第12周时观察组疗效达到62.5%,与对照组的疗效差异具有统计学意义(P<0.05),至第24周,观察组达到最佳疗效75.0%(P<0.05)。根据以上时间轴疗效反馈,使用该联合治疗方案应制定基本疗程为12周以上;(3)第一次激光治疗后部分患者会出现炎症后色素沉着斑,有的甚至明显于治疗前,推测一方面此时氨甲环酸还未充分起效,另一方面也跟患者未注意充分防晒有关,可通过后续治疗逐渐消除;(4)治疗后应进行胶原蛋白膜冷敷30~60 min,一方面减轻局部的炎症反应,淡化炎症后色素沉着斑,另一方面补充真皮胶原,达到紧肤效果。

虽然观察组的总有效率大大高于对照组,但其治愈率不是很高,治愈后均有不同程度的复发,如何在后续科研中改进治疗方法提高黄褐斑的治愈率以及如何最大限度减少复发率值得研究。此外,长期口服氨甲环酸片的安全性有待进一步探讨。

[1]Scheinfeld NS.Melasma[J].Skinmed,2007,6(1):35-37.

[2]李霞.氨甲环酸治疗黄褐斑临床疗效观察[J].药物与临床,2012,2 (5):76.

[3]中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组.黄褐斑和白癜风的临床诊疗标准(2010年版)[J].中华皮肤科杂志,2010,43 (6):373

[4]Sehgal VN,Verma P,Srivastava G,et al.Melasma:Treatment strateg-y[J].Journal of Cosmetic and Laser Therapy,2011,13:265-279.

[5]肖和,杨志强,杨正文,等.Q-开关激光联合强脉冲光治疗黄褐斑的临床疗效分析[J].海南医学,2010,21(13):15-17.

[6]张璃,林孝华,唐东阳.红宝石点阵激光联合氨甲环酸治疗黄褐斑临床观察[J].中国皮肤性病学杂志,2012,26(12):1139-1141.

[7]李承新,徐薇,付俊,等.黄褐斑激光治疗的思考[J].中国激光医学杂志,2012,21(5):346.

[8]钟贵铃,胡瑛,白莉,等.调Q1064nm激光和点阵1064nm激光治疗黄褐斑的临床研究[J].中国美容医学,2012,21(5):804-805.

[9]Choi M,Choi JW,Lee SY,et al.Low-dose 1064-nm Q-switched Nd: YAG laser for the treatment of melasma[J].Journal of Dermatological Treatment.2010,21:224-228.

[10]Tse TW,Hui E.Tranexamic acid:an important adjuvant in the treatment of melasma[J].Journal of Cosmetic Dermatology,2012,12: 57-66.

[11]朱鸿津,杨希惠.止血环酸治疗黄褐斑的初步临床观察[J].药学进展,2001,25(3):178-181.

R758.4+2

B

1003—6350(2016)01—0145—03

10.3969/j.issn.1003-6350.2016.01.053

2015-01-09)

赵婧。E-mail:546909401@qq.com