中国离流动性陷阱有多远

2016-02-18沈建光编辑孙艳芳

文/沈建光 编辑/孙艳芳

中国离流动性陷阱有多远

文/沈建光 编辑/孙艳芳

中国当前虽然面临不少挑战,但增长潜力仍要优于日本。如果能加快供给侧改革,则有望避免陷入日本式的流动性陷阱,重拾经济增长动力。

在过去的一年间,我国的M1增速远超M2增速,M1与M2的剪刀差持续扩大,2016年7月达到15.2%,接近2009年底的历史峰值。一般而言,M1较快增长以及M1与M2增速剪刀差扩大,说明企业用于支付结算和投资的活期资金需求增加,企业具有活性,经济形势上行。而当下M1与M2的剪刀差处于如此高位,整体经济形势尤其是民间投资却低迷疲软,与M1走势恰恰相反。这一反常现象引起了市场关注。中国货币政策是否失效、中国是否陷入流动性陷阱的担忧浮上水面。

解构M1于M2各项增速

中国M1与M2增幅剪刀差扩大的背后,是M2增速的递减和M1增速的急遽加速。数据显示:M2的增速为10%—13%,并自2016年呈现减速趋势;而与此形成鲜明对比的是M1的增速从2015年5月的4.7%急遽扩大至2016年6月的24.6%。

央行对M1的定义为:M0(流通中的现金)+企业活期存款+机关团体活期存款+农村存款+信用卡类存款;对M2的定义为:M1+居民储蓄存款+企业和机关团体定期存款+证券客户保证金+非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

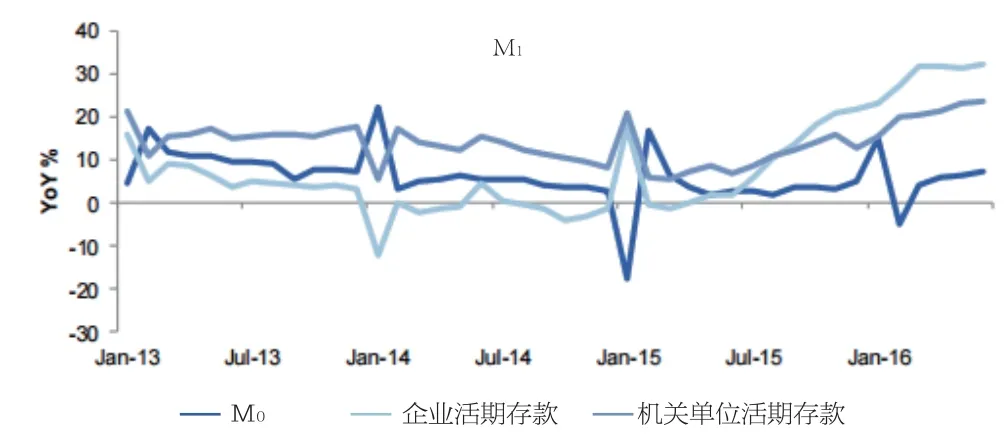

从构成上来看,近来M1的加速增长由企业和机关团体活期存款的大幅增加主导(见图1)。7月M1增加了7.44万亿元,其中M0,企业活期存款和机关团体活期存款分别上升2700亿,4.26万亿和2.91万亿元,分别贡献了3.6%、57.2%和39.1%的增量。

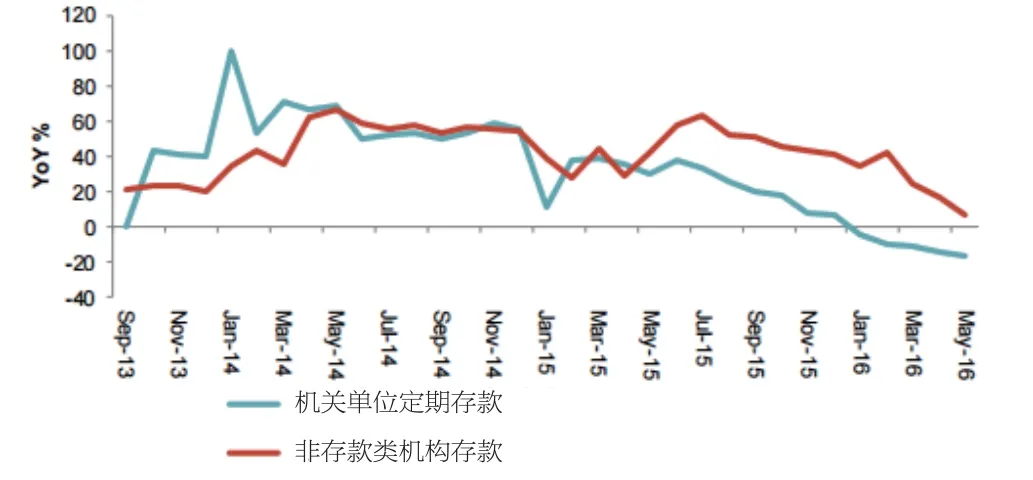

而M2的显著放缓,则与机关团体定期存款和非存款类金融机构存款大幅放缓有关(见图2)。截至2016年上半年,上述两部分虽占M2不到15%,但其增速却比2015年同期放缓50%。例如,非存款类金融机构存款增速由2015年6月的65.4%骤降至2016年5月的8.7%;机关团体定期存款增速则由2015年6月的37.2%减速至2016年6月的-19.9%。

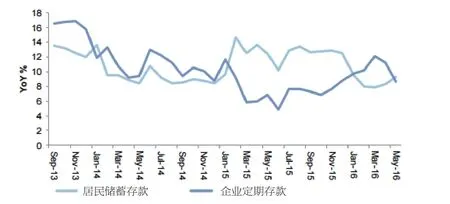

比较而言,M2中居民储蓄存款和非金融类企业的定期存款变动轨迹相对复杂(见图3)。居民储蓄存款增速在2015年下半年相对稳定,而进入2016年后出现大幅下滑。非金融类企业定期存款从2015年底到2016年第一季度都平稳上升,但2016年第二季度增速开始有所放缓。

M1与M2剪刀差扩大的原因

M1与M2剪刀差扩大的背后,是大量的储蓄从居民、政府和非储蓄类金融机构转移到企业的事实。而同时,企业倾向于持有这些现金或流动性资产而非将他们用于投资。在笔者看来,上述情况的出现,与企业投资下滑,上半年火爆的房地产销售,扩张的财政政策,以及不断加杠杆的债券市场相关。

一般而言,企业存款活期化现象,是企业家信心不足,不愿加大投资的反映。数据显示,今年1—7月民间投资持续下滑至2.1%,显示对经济前景的悲观情绪。早前央行企业家调研也显示,企业家信心指数自2012年下半年以来一直在约58—68的区间波动,但在2015年四季度出现了大幅下跌,并在今年一季度创出43.7的历史新低(二季度回升至49%)。

房地产销售火爆,居民加杠杆,或许是居民储蓄存款大幅降低的原因。根据央行数据,截至2016年6月末,人民币房地产贷款余额同比增长24%。其中上半年增加2.93万亿元,同比多增1.04万亿元,增量占同期各项贷款增量的近四成。个人购房贷款余额同比增长30.9%,增速比各项贷款增速高16.6个百分点。而7月的新增贷款4636亿元中,住户部门贷款增加4575亿元,其中的中长期贷款增加4773亿元。可见,7月的新增贷款仍以房贷为主。

此外,扩张的财政政策也使得企业和机关单位活期存款增加。今年经济下行压力持续,政府将财政赤字目标提高到GDP的3%,而伴随着上半年财政资金的下达,企业与机关单位账户活期存款增加,进而带来M1的增长。

中国能否避免“流动性陷阱”

针对当前企业投资意愿下降,M1增速远超过M2增速的现象,有解读认为,这是中国货币政策有效性递减的表现,悲观预期甚至认为这或是中国步入流动性陷阱的前兆。

日本是首个陷入流动性陷阱和长期通缩的主要工业国。自上个世纪九十年代资产泡沫破灭后,日本央行曾持续减息以期提振经济。但其措施不仅无效,反而将日本带入了流动性陷阱之中。对比当前中国与日本资产泡沫破裂之前的情况,笔者认为有如下几点相似之处,足以引起警惕。

相似点一:大量“僵尸企业”占据社会资源。上世纪八十年代的日本,设备投资增长迅速,但日本工矿业生产率并没有显著增加,部分设备闲置和产能过剩现象加剧。目前中国很多行业也面临产能过剩困扰,不仅体现在诸如钢铁、水泥、电解铝、玻璃等传统行业,也常见于太阳能、风能等新兴产业。

相似点二:货币非常宽松。日本泡沫经济时期最为显着特点是相当大的货币供应量和信贷扩张:日本M2/ GDP比重从1980年140%左右增加到1991年的190%。再看中国,截至2016年7月末,中国的M2余额已经超过149万亿元,M2与GDP比重达到220%,创下新高。

相似点三:经济增速持续下行。1950—1970年,日本经济高速腾飞,年均增速超过10%;其后的70—80年代,经济增速下降至7%,但80年代中后期,经济再度繁荣;然而,伴随着上世纪90年代初经济泡沫的破灭,经济减速,经历了两个失落的10年。对比之下,中国目前也处于高速增长向中高速增长转变的时期:受制于人口、环境、资源等束缚,中国经济潜在增速有所下降。

相似点四:出口困境。从1981年开始,日本出口拉动GDP大幅增长,对GDP贡献达到23%左右,贸易顺差高企,出口依赖成为日本上世纪80年代的发展战略。但广场协议以后的三年内,日元升值50%以上,削弱了出口竞争力。再看中国,金融危机之后,中国出口需求疲软,而前期美元走强,人民币相对于对一揽子货币升值,同样加剧了出口商的困境。

相似点五:房地产泡沫积聚。上世纪80年代的日本,土地投机热潮高涨,房价节节攀升。日本经济泡沫破裂前,日本政府并没有采取有效的措施约束金融部门过度涉及房地产市场,致房地产泡沫破灭。而当前,中国同样面临房地产价格过快上涨的态势:去年伴随着房地产政策的调整,一、二线城市房价快速增长,资产泡沫程度加剧。

图1 企业和机关团体活期存款大幅增加

图2 机关团体定期存款和非存款类金融机构存款放缓

图3 居民储蓄存款2016年大幅下滑

相似点六:物价持续下行。与日本泡沫经济破灭后长期通缩相比,中国当前情况虽未达到其糟糕程度,但也足以引起警惕。经济疲软,导致通胀回落,CPI同比上涨1.8%,PPI持续负增速已长达53个月,为史上之最。而从2015年GDP缩减指数为负的情况来看,当前中国也面临通缩困境。

相似点七:银行业不良贷款上升。造成日本困境的另一关键因素是日本的“僵尸银行”,即虽然资不抵债,但在政府支持下仍在维持经营。相比之下,中国银行业虽然还算稳健,截至今年6月末,商业银行不良贷款率为1.81%,但考虑到经济下行,一旦土地、房产等抵押品价值下降,银行贷款质量也有迅速下降的风险。

当然,相对来讲,中日又存在以下不同之处,包括:中国经济增长,特别是城镇化潜力仍在,服务业和消费的提升还有很大空间;虽然面临人口老龄化压力,但全面二孩政策以及妇女劳动参与率高于日本等则可在一定程度上加以对冲。因此,笔者认为,只要持续推动供给侧改革,中国有机会避免重蹈日本的困境。

具体来看,笔者认为,中国经济增长潜力仍然存在。体现在以下四方面:

一是上世纪80年代后期,日本人均收入已经相对较高。而相对来讲,中国目前人均收入水平仍然较低。

二是在上世纪60年代末,日本即达到刘易斯拐点,其后的20年中,制造业工人月薪资大幅提升,促进了消费提升。而中国刚刚经历刘易斯拐点,劳动力仍供不应求,未来低端群体收入提升有利于释放消费潜力。同时,沿海劳工短缺也有助于促进中西部发展,并促进产业升级,特别是服务行业和高附加值制造业的发展。

三是中国当前城镇化率仍然低于日本当时水平。1985年,日本的城镇化率已经达到76.7%。日本城市和农村地区较小的差异,导致1985—1987年日元升值以来,日本传统产业向国外转移,国内“产业空心化”的现象严重。而现在中国城市化进程正在处于加速阶段,2015年中国城市化率为56.1%。城市化进程也在加速,有利于进一步释放内需。另外,中国东西部之间的差距,也有助于未来制造能力越来越多地向内陆移动,避免出现“产业空心化”的现象。

四是劳动力结构优于日本。日本是全世界老龄化程度最高的国家,65岁以上老年人口占总人口的1/4。中国虽然同样面临老龄化社会的挑战,但目前情况要好于日本。中国65岁以上人口占比接近10%。且伴随着全面放开二孩和延迟退休等政策的推出,劳动参与率有望进一步提升。更何况,相比于日本妇女劳动参与率低的局面,中国女性是就业大军中重要的支持力量。

综上所述,中国当前虽然面临不少挑战,但增长潜力仍要优于日本。如果能通过加快供给侧改革,从化解过剩产能,处理僵尸企业,依靠市场力量促进国企、民企公平竞争,减少行政审批,推进城镇化战略,以及提高居民社会保障等方面着手加速改革,则有望避免陷入日本式的流动性陷阱,重拾经济增长动力。

作者系瑞穗证劵亚洲公司董事总经理、首席经济学家