思维可视化对基础教育品质提升的多重价值

2016-01-10刘濯源

文 / 刘濯源

缘起:对教育问题的深层追问

思维可视化教学体系建构的动因是源于对“知识灌输型”教育的不满及深彻反思。那么,“知识灌输型”教育到底存在哪些问题?第一,目标错位。“知识灌输型”教育重果不重因,关注学会却不关注会学。关注“树梢”(成绩与外在表现)而不关注“树根”(学生的心理能力及思维能力),揠苗助长。第二,效能底下。“知识灌输型”教育主要采取死记硬背和题海战术两种教学方式,结果教师与学生都投入了大量时间和精力,却收获甚微!不仅没有学会学习,连考试成绩也未必理想。既没有减负,也没有增效。第三,隐患重重。长期进行“知识灌输型”教育,会导致学生产生厌学情绪及思维弱化,心智皆受损。学生理解能力和系统思考能力都较差,不仅不会思考,甚至不愿意思考,而且习惯了不思考。

那么,“知识灌输型”教育为什么会产生以上问题?其根源到底是什么?我认为根源还是在学习观上。“知识灌输型”教育对学习的认知存在一个错误假设:只要多读、多背、多写、多做题,就能够产生牢固的记忆,从而取得好成绩。这种假设也不是没有依据的,它的依据源于行为主义心理学的“刺激-反应(S-R)”学习理论,即通过反复刺激及反复训练,会形成强势联结,并且这种联结是直接的,不需要任何形式的中介。基于“刺激-反应”学习理论的教学观只关注刺激的频度与强度,却忽视了知识的建构过程,把学习当成了简单的条件反射,也正是由于这个原因导致了“知识灌输型”教育忽视思考过程及知识建构的作用,课堂缺乏思维含量。长期接受“知识灌输型”教育,教师与学生都存在严重的“思维塌陷”,主要表现在三个层面:第一,缺少思考意识;第二,无法形成有效思考策略;第三,无法形成基于深刻和系统性思考的表达能力。要解决“知识灌输型”教育的问题,必须首先改变学习观,使教学聚焦于发展学生的思维,进而有意识、有策略地提升课堂的思维含量,让学生爱思考、会思考,并享受思考。

那么,如何提升我们的课程思维含量,使学生的思维能力在我们的教学过程中得到充分的发展呢?当然是要在学科教学中有意识地融入思维训练,但思维训练存在一个普遍的障碍:思维是看不见摸不到的,这就给在思维层次上的教与学带来了困难。为了解决这个矛盾,我们开始建构思维可视化教学体系。所谓“思维可视化”(Think Visualization)是指以图示或图示组合的方式,把原本不可见的思维结构、思考路径及方法呈现出来,使其清晰可见的过程。被可视化的思维更容易被理解。而思维可视化教学体系是将思维可视化技术与学科教学实践进行深度整合构建起来的一个旨在变“知识灌输型”教育为“思维发展型”教育的新教学体系,它为系统提高我们的教学效能找到了新支点和新路径。

建构:让系统在实践中慢慢生长

与一般的课题研究不同的是:思维可视化教学体系是在实践中慢慢生长出来的。整个研究历程呈现出螺旋式上升的特点:从开始的理论研究到实践研究,再从实践研究中回到理论研究……经过多次反复,逐渐沉淀、内化、完善而形成了系统的教学体系,走过了十五年的漫长历程。为什么要用这么长时间去反复研究、实践、论证?因为思维可视化教学体系追求的是效能,而不是效率。它的使命是系统提升教育品质,从它诞生那天起,每一步都深深地打上了品质的烙印。

思维可视化教学体系由五个层面构成:理念转化层、方法技术层、课程设计层、课堂环境层、效能评价层。下面分别简要介绍:

第一层面,理念转化层

在“理念转化层”最重要的是学习观的转变:必须将关注点从“知识层”深入到“思维层”;必须将教与学的目标从“学会”升华到“会学”;要在教与学的过程中帮助学生生成有效学习策略,同时形成较强的思考能力,并且使思考成为一种享受、一种习惯、一种信仰!

第二层面,技术方法层

实现“思维可视化教学”的方法与技术主要包括两类:图示方法(学科思维导图、学科策略模型图、解题鱼骨刺图、逻辑关系框架图、学科概念图等)以及生成图示的软件技术(Mindmanager、XMIND、Linux、imindmap等)。在具体教学应用实践中,每一种图示方法都有与之相适合的知识加工对象:学科思维导图更适合对复杂的知识进行系统梳理,使之呈现为层级清晰的结构;解题鱼骨刺图主要用来呈现和梳理复杂问题的思考程序;学科模型则是用来呈现学科规律的高级图示,它能清晰揭示知识背后的复杂结构及问题解决策略。在具体教学实践活动中,根据教学目标及内容的不同,各种图示方法既可随机组合,又可灵活变形。

第三层面,课程设计层

搞课程设计,第一个要弄清的问题便是:“一堂好课的标准到底是什么?”一般来讲,可能会有五条、十条、五十条,但“思维可视化”的课堂只有一条:有没有思维含量——是否做到了“以知识为载体来引发学生思考,发展学生的思维能力”。因此,“思维可视化”课程的基本设计原则就是:以“发展学生思维能力”为深层次目标,以“借助图示方法及技术对知识进行深加工”为效能手段,以“学生为主体,教师为主导,师生及生生合作探究”为课堂形式,最终水到渠成地让学生完成对知识的掌握。

第四层面,课堂环境层

课堂环境包括软环境及硬环境。思维可视化教学体系对课堂硬环境建设没有苛刻要求,从传统的“粉笔+黑板”到现代的“pad+白板”等都可以支持思维可视化教学。我们认为课堂更重要的是软环境建设,即要把课堂建设成一个思考场。我们建议:在知识建构和问题解决过程中,嵌入“设问引思——追问启思——评价反思——迁移用思”这条思维发展程序,使学生潜移默化地进入思维发展轨道。

第五层面,效能评价层

传统教学效能的评价指标主要是“学科成绩”,评测的手段主要是“考试”,但“成绩”是结果性评价,只能反馈结果,不能反馈教学过程。思维可视化教学体系的教学效能评价是既关注结果又关注过程的,而且所关注的结果还不仅仅是指考试成绩,还包括心智(心理能力及思维能力)水平的发展性评价,而所谓“关注过程”的评价是指教与学的过程被可视化后储存起来,课后或考试后师生都可以进行“图上作业”——对照图来进行知识漏洞及解题障碍检测,边检测边释疑,边释疑边标注,非常直观、非常高效。

实践:与学科教学的深度融合

近些年来,思维导图、概念图等图示技术在教学中的运用日渐广泛,但大都收效甚微,这是为什么呢?主要有三个层面的原因:第一,图示技术运用得不规范、不科学;第二,图示的使用者个人的思维能力不足;第三,没有将图示技术与学科教学进行深度整合。也就是说如果想让图示技术发挥它的作用,必须同时具备三个层面的能力:第一,熟练地掌握各种图示技术;第二,具有较强的思维能力(最好是经过系统专业的思维训练);第三,对学科有正确的、深入的、系统的理解(这是最关键的)。在思维可视化教学体系中,图示技术是呈现方式,思维是内核,学科知识既是建构的对象又是思维的载体,三者缺一不可。目前,运用图示技术的人大部分只掌握了基本的绘制方法,思维能力及学科理解相对较弱,基本处于初级应用水平。所以,无法取得明显效果也就不足为奇了。

将思维可视化技术与学科教学进行深度整合的关键是将四大规律与图示技术融合起来。这四大规律分别是:心理规律、思维规律、学科规律、考试规律,简称为“心、智、识、考”。只有融入心理规律,才能使学生在学习过程中获得良好的心理体验,达到乐学的状态;只有融入思维规律,才能在知识建构过程中发展学生的思维能力;只有融入学科规律,才能顺利完成知识建构,形成学科知识体系;只有融入考试规律,才能帮助学生提升备考能力,减轻学习压力,降低学习负担。

由于绘制图示的目的不同,所以每张图的规律侧重有所不同。为了让大家有一个直观的认识,特选择了几幅我们团队绘制的图例供大家参考,具体如下:

图例说明:上图为初中数学“一元二次方程”部分的题型归纳思维导图,此图主要融合了考试规律。掌握了此图,中考此部分试题的陷阱就可以全部规避了。

图例说明:上图为数学解题鱼骨刺图(中间脊骨为总问题及解题的关键节点;脊骨下方为策略分析过程,主要由“追问策略”来引导;脊骨上方为条件转化过程),此图融合了思维规律,主要为了发展学生的程序化思考能力。

图例说明:上图为地理学科知识点逻辑关系框架图,通过对西双版纳旅游资源的构成、特色及成因进行层层追问,加深对知识的理解,同时锻炼逆向思考能力。

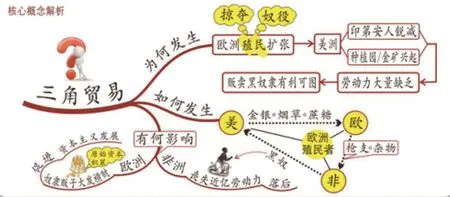

图例说明:上图为历史学科核心概念解析图,绘制此图的过程就是深度解析概念的过程,通过这样的解析可加深对概念的理解。

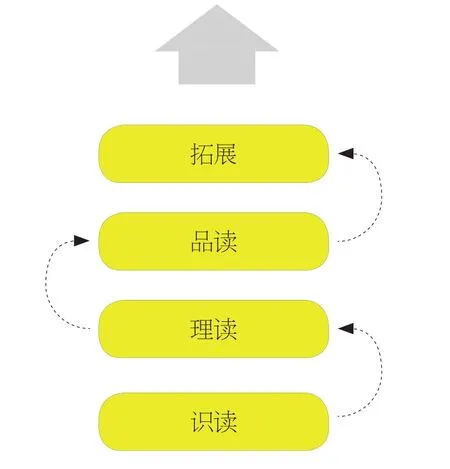

图例说明:上图为文章分析型学科思维导图,此图融合了“四层阅读”的语文学科规律及系统思维发展规律。

进化:思维可视化教学体系的未来图景

教育是人类所特有的社会现象,它与人类文明的脚步永远是相伴相随的。每当人类文明跃上一个新的台阶,那么与之相应,这个时代的教育也必将发生重大飞跃——教育目标、教学方式和教育组织形式都将发生相应的改变。教育目标、教学方式及组织形式是决定教育特质的三大关键要素,当这三大关键要素发生了根本性的变化,我们就可宣布一个教育新时代的到来,因此可称之为“三要素划分法”。依据这种划分方法,教育随着人类文明(可粗略地分为四个时代)的脚步也走过了三个时代,并且已经有一只脚踏进了第四个时代,具体见下图:

教育的第四个时代,我们称之为“教育4.0时代”。所谓“教育4.0时代”是指在信息智能文明时代,以满足学习者心智发展为主要教育目标,以互联网和智能终端(包括人工智能)为信息载体和传递方式,以教学权威组织(如公立学校)结合自主学习社群为组织形式的教育新形态。

在教育4.0时代,学习活动将更加彻底地打破“时空藩篱”,使学习者获得“4A”(AnywhereAnytimeAnybodyAnyway)级自由,学习活动的价值取向也将由“知识传承导向”转变为“创造力发展导向”。在这一时代,思维可视化教学体系将与时俱进,主动融合微课程、游戏化教学、VR(虚拟现实)等优秀技术及理念,聚焦“学习者的心智发展”,持续创造“高效能”及“高黏性”的学习资源,并为学习者提供专业的终身学习支持。