武汉地区粘虫的种群动态及越冬规律

2016-01-08丛胜波万鹏黄民松武怀恒许冬王金涛

丛胜波+万鹏+黄民松+武怀恒+许冬+王金涛

摘要:研究了粘虫(Mythimna separate Walker)在武汉地区的种群动态及其越冬规律。结果表明,粘虫成虫在武汉地区主要有两个发生高峰,分别为4月中下旬和10月中下旬。田间粘虫幼虫发生的高峰期主要在11月至次年的3月。有再生苗的稻田内粘虫幼虫的发生量显著高于无再生苗的稻田。在越冬期间,粘虫并未进入滞育状态,而以幼虫形态越冬。粘虫幼虫在越冬期间的过冷却点与冰点均随发育程度上升而下降;死亡率则随温度的降低显著上升,两者之间的关系可用线性方程y=-1.529 1x+28.459 0表示。

关键词:粘虫(Mythimna separate Walker);越冬;过冷却点;迁飞

中图分类号:S433.4 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2015)23-5904-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.23.027

Population Dynamics and Wintering Pattern of Mythimna separate Walker in Wuhan

CONG Sheng-bo,WAN Peng,HUANG Min-song,WU Huai-heng,XU Dong,WANG Jin-tao

(Key Laboratory Integrated Pest Management on Crops in Central China, Ministry of Agriculture/Institute of Plant Protection and Soil Science, Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan 430064, China)

Abstract: Population dynamics and wintering pattern of Mythimna separate (Walker) in Wuhan area were investigated. The results indicated that the occurrence of M. separate moths existed two peaks in Wuhan, namely mid or late April and mid or late October, respectively. Larvae occurred usually between November and March of next year. The number of larvae was significantly higher in rice fields with than that of without regenerated seedlings in rice fields. During wintering stage, M. separate did not diapause, but kept active as larvae. It was also found that the super-cooling point and freezing point of larvae presented a decreasing tendency along with the increase of larval development. Simultaneously, the mortality rate of M. separate larvae during wintering stage was significantly increased with the decrease of temperature. The relationship between two factors could be described as a linear equation: y=-1.529 1x+28.459 0.

Key words: Mythimna separate Walker; overwinter; super-cooling point; migration

粘虫(Mythimna separate Walker)属鳞翅目夜蛾科,是世界性禾谷类重要害虫,喜食禾本科植物,主要为害麦类、水稻、玉米、谷子、高粱、甘蔗等[1]。在中国分布广泛,除新疆外,其他地区均可能造成危害并暴发成灾[2]。解放后关于粘虫的越冬和发生规律开展了全面系统的研究。林昌善等[3,4]提出东北地区粘虫不在本地越冬,而是早春从南方成批迁飞入境,并具有回迁现象假说。夏曾铣等[5]通过系统的海面捕蛾工作,确证了在中国渤海与黄海上空存在迁飞的粘虫,为粘虫的远距离迁飞假说提供了有力的证据。李光博等[6]在全国范围内对粘虫进行成虫标记回收试验,初步证实了粘虫季节性接力式南北往返远距离迁飞为害的规律。

李淑华[7]用一月日均温≥9.6 ℃ 出现的日数,把中国从南到北划分为3个气候带:粘虫冬季繁殖气候带、粘虫越冬气候带、粘虫迁入气候带。冬季繁殖气候带位于18°~27° N之间,最冷月日均气温为10~19 ℃,年降雨量约1 400 mm以上,冬季粘虫可继续繁殖为害。粘虫越冬气候带位于27~33° N之间,最冷月日均气温为8 ℃,年降雨量为1 100~1 600 mm。在此气候带内的温度低于粘虫繁殖下限,粘虫发育速度很缓慢,但能越冬存活,一般不会造成危害。粘虫迁入气候带位于33° N以北,最冷月温度为0 ~ -30 ℃,年降雨量小于1 000 mm。粘虫在此气候带不能越冬,虫源主要由外地迁入。endprint

依据上面的划分标准,武汉市位于北纬29°58′~33°22′之间,属于粘虫的越冬气候带。粘虫在进行季节性接力式南北往返远距离迁飞过程中,可以在当地中转和越冬存活。然而,粘虫在武汉地区的详细越冬过程及迁入迁出的时间,国内并未见具体报道。本研究通过黑光灯高空诱捕,结合调查不同类型田块内粘虫的幼虫数量与发育进度,详细研究了粘虫在武汉种群消长及越冬规律,为粘虫的跨区域防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 高空探照灯诱集粘虫成虫

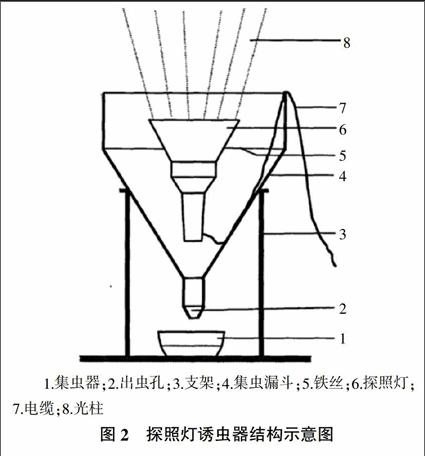

用于诱捕高空飞行的粘虫探照灯诱虫器是用GT5型探照灯制作而成。ZJD1000W金属卤化物灯泡安装在抛物面型反光面的焦点上,灯泡发出的光经反射后平行射出,形成一个巨大光柱,照射距离可达500 m。将该探照灯用铁丝固定在一个大漏斗内,使光柱垂直向上照射,用以诱集高空中飞行的粘虫。大漏斗用白铁皮制成(上口径为100 cm,下口径为15 cm,高80 cm),下端接以塑料接口,使集虫器直径为5 cm,用以收集被灯光诱集到的粘虫(图1、图2)。

诱虫灯置于湖北省农业科学院植保土肥研究所办公大楼(五层)楼顶。该区域为武汉市的城乡结合部。于2008~2010年4月上旬至12月上旬,每晚7:00至第二天早7:00,向空中照射诱虫,记录每天收集到的粘虫数量。

1.2 越冬期间粘虫幼虫发生量调查

在武汉市洪山区湖北省农业科学院南湖试验农场,选取中稻、晚稻及小麦田各3块,每块田1 666.8 m2,5点取样,每点10 m2,调查统计稻桩/麦基部、稻秆下和草地内粘虫的活幼虫数及死虫数。

1.3 越冬期间粘虫的发育进度分析

从非调查田块内,每隔15~20 d定期采集一定数量的粘虫幼虫带回实验室内,按大龄幼虫(超过4龄)、中龄幼虫(2~4龄)、小龄幼虫(低于2龄)三类,计算粘虫田间种群中不同虫龄的比例,再用电子天平称量幼虫平均体重,分析其在越冬期间的发育进度。

1.4 粘虫幼虫过冷却点及冰点的测定

将粘虫采回后,用昆虫过冷却点测定仪测定每头幼虫的过冷却点及冰点。测定前,先用冰水混合物对过冷却点测定仪进行矫正,然后将粘虫幼虫固定在热敏电阻的测温探头上,使虫体与温度探头完全接触,再置于低温冰箱内。粘虫体温变化由数据采集器采集后输入计算机,计算机中相应的软件对数据进行自动记录、分析虫体的温度变化,并绘出温度变化曲线图,由此确定被测粘虫的过冷却点与冰点。

1.5 气温数据的获取

从http://en.tutiempo.net/climate/ws-574940.html网站获取本研究期间武汉市11月至次年3月间的各项温度记录,并对其与粘虫越冬期间的死亡率进行曲线拟合,分析粘虫越冬期间死亡率与气温之间的关系。

2 结果与分析

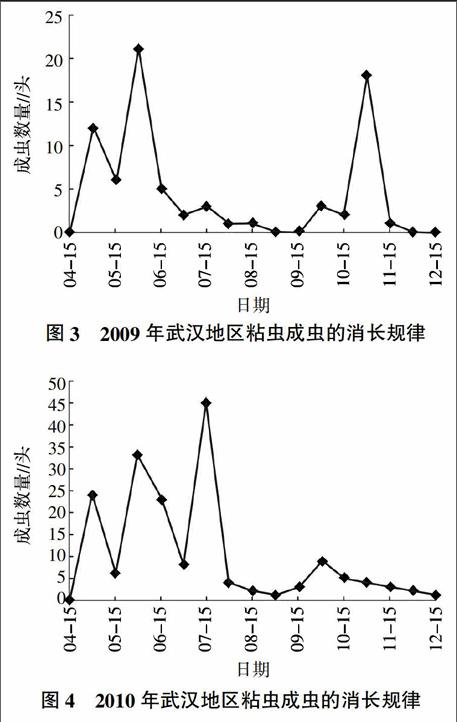

2.1 粘虫成虫的消长动态

2009年的开灯诱虫时间为3月30日,此时未诱到粘虫。4月22日,诱到粘虫数12头,5月15~31日,灯下粘虫数量为38头。此后诱虫量开始下降,至8月上旬,仅诱到很少量粘虫。9月下旬开始,粘虫数量又开始上升。至10月中下旬,诱虫数量达到最大,为18头(图3)。2010年,诱虫灯于4月6日开灯, 4月18日当天第一次诱到粘虫24头。5月15~31日,灯下粘虫数量共33头。7月1~15日,诱得的虫量为45头。此后至12月20日关灯,灯下均能见到粘虫,但虫量一直保持在较低数量,仅在9月30日有一个小高峰,日诱虫量为9头(图4)。

2.2 不同类型作物田粘虫的发生量及死亡率

对不同类型田块内粘虫的越冬虫量调查(表1)表明,有再生稻苗的中稻田越冬幼虫量为12.03 头/m2,无再生稻苗的晚稻田越冬幼虫量为3.73 头/m2,小麦田未调查到粘虫。不同作物田粘虫数量的差异达到极显著水平。但中稻田粘虫的越冬死亡率与晚稻田的无显著差异。

2.3 越冬期间粘虫幼虫的发育

调查结果显示,粘虫幼虫在武汉的始见期为11月中下旬,此时田间粘虫的种群为一混合群体,含不同虫龄,大龄幼虫(超过4龄)、中龄幼虫(2~4龄)、小龄幼虫(低于2龄)个体比例呈现不同变化。从图5可以看出,在当年的11月,粘虫种群以2龄以下的居多,其数量占整个群体的50%,高龄幼虫的比例则为17%。此后随时间的推移,该种群内中、高龄幼虫的数量逐渐增加,低龄幼虫的数量下降。至次年4月上旬,几乎所有的个体都已发育至2龄以上。

对越冬期间粘虫的体重调查表明,在11月下旬时,粘虫幼虫的平均体重约为0.17 g/头。在12月至第二年的2月下旬,幼虫体重基本保持不变。从2月下旬至3月底,幼虫体重快速上升,平均虫重增至0.35 g左右。此后所采到的幼虫体重无明显变化(图6)。

2.4 越冬期间粘虫幼虫的死亡率与气温的关系

对粘虫幼虫的越冬死亡率调查表明,2008年12月30日,其越冬死亡率为29.12%,此后随时间的推移,其死亡率逐步上升,至2009年3月26日达到最高,为50.12%。对粘虫幼虫的死亡率与当时气温(℃)之间的关系进行回归分析表明,粘虫幼虫的死亡率与越冬期间的平均气温呈显著负相关。该回归关系可用线性方程表示为:y=-1.529 1x+28.459 0(图7)。

2.5 粘虫幼虫过冷却点及冰点的测定

粘虫幼虫不同时期的过冷却点如表2所示。从表2中可以看出,在几个采样时间里,11月24日的粘虫过冷却点最低,达-9.21 ℃,其后过冷却点逐步上升。至次年2月11日,粘虫的过冷却点上升至最高,为-5.00 ℃。到3月26日,粘虫的过冷却点又下降至-8.00 ℃。对粘虫的冰点测定结果表明,其变化趋势与过冷却点基本一致。endprint

3 小结与讨论

本研究结果表明,在武汉地区,粘虫成虫每年有两个发生高峰,分别为5月中下旬和10月中下旬。在此期间,每天诱到的虫量非常少。粘虫幼虫的发生高峰期则主要在11月至次年的3月。结合这两个结果来看,粘虫成、幼虫种群的这种规律性变化可能证明了武汉地区粘虫存在迁飞行为,并且这两个成虫发生高峰可能就是粘虫迁出与迁入的两个时间点,即每年的5月中下旬为武汉地区粘虫往外迁飞的时间,而在10月下旬则是外来虫源迁入武汉的时间。对灯下粘虫成虫的消长规律的分析显示,5月中下旬迁出的粘虫数量明显高于10月下旬迁入的数量,这可能表明粘虫在武汉地区能有效越冬,经过越冬增殖,从而扩大了迁出虫源。当然,由于没有对诱集到的粘虫成虫进行雌雄分类,解剖雌虫检查卵巢发育进度和交配情况,故更确切的结果还有待进一步证实。

粘虫成虫在迁入武汉后,幼虫的发生高峰期在11月至翌年的3月间。主要在再生稻苗的水稻田和小麦田取食越冬。本研究表明,在几块相临的稻田内,有再生稻苗的田块粘虫的数量显著多于无再生稻苗的田块。但在距离稍远的小麦田,则未发现有粘虫幼虫取食和越冬,这可能与粘虫成虫的随机降落有关。

对武汉地区粘虫越冬期间的发育进度调查表明,粘虫在武汉以幼虫状态越冬,越冬期间没有滞育现象。当平均气温低于5 ℃时,粘虫即停止发育,而一旦气温上升,粘虫幼虫则进入发育状态,且随温度的上升,粘虫的发育进度加快。在越冬期间,影响粘虫死亡率的关键因子为气温,其与粘虫的死亡率呈负相关,即随气温的下降,粘虫的死亡率直线上升。

近几十年来,由于温室效应,全球气候逐渐变暖,冬季气温明显上升。有报道表明,1月0 ℃等温线将向北移动,冬季低于0 ℃的日数减少,害虫的越冬北界也有逐渐向北移的趋势[8]。而粘虫的越冬北界也大约将向北移1个纬距[9]。这将会扩大粘虫的越冬区,同时导致其向北迁飞的日期提前、秋季回迁时间的延迟和发生基数进一步上升[10]。同时,全球变暖也会造成粘虫现有的越冬区冬季气温上升,这势必也会降低粘虫在越冬期间的死亡率,增加其迁出种群的规模,从而对其他地区的作物造成更大的危害。因此,有必要对粘虫迁飞的中转地——武汉及相关地区冬季小麦和稻田内的粘虫开展防治,以降低粘虫的迁出数量。

参考文献:

[1] 李云瑞.农业昆虫学[M].北京:中国农业出版社,2002.

[2] 江幸福,张 蕾,程云霞,等.我国粘虫研究现状及发展趋势[J].应用昆虫学报,2014,51(4):881-889.

[3] 林昌善,孙金如,陈瑞鹿,等.粘虫(Lencania separate Walker)发生规律的研究Ⅰ.东北春季粘虫发生与风的关系[J].昆虫学报,1963,12(3):243-261.

[4] 林昌善,夏曾铣.粘虫发生规律的研究Ⅲ.粘虫蛾被气流携带的可能形式的探讨[J].北京大学学报,1963,9(3):291-308.

[5] 夏曾铣,蔡晓明,邓小山.粘虫发生规律的研究Ⅱ.中国渤海和黄海海面粘虫(Lencania separate Walker)迁飞的观察[J].昆虫学报,1963,12(5-6):552-564.

[6] 李光博,王恆祥,胡文绣,等.粘虫季节性迁飞为害假说及标记回收试验[J].植物保护学报,1964,3(2):101-110.

[7] 李淑华.中国粘虫发生的气候带及其区划[J].农业气象,1983(4):40-43.

[8] 刘雨芳,古德祥.气候变暖后我国作物害虫发生趋势分析[J].昆虫天敌,1997,19(2):93-96.

[9] 李淑华.气候变化与害虫的生长繁殖、越冬和迁飞[J].华北农学报,1994,9(2):110-114.

[10] 江幸福,张 蕾,程云霞,等.我国粘虫发生危害新特点及趋势分析[J].应用昆虫学报,2014,51(6):1444-1449.endprint