贵州草海水生维管束植物分布现状及近30年变化特征研究

2016-01-08刘文李宏张玉武袁果

刘文+李宏+张玉武+袁果

摘要:在2011—2013年期间对贵州省草海国家级自然保护区水生维管束植物进行监测调查,共记录水生维管束植物61种,隶属27科40属。参考前人调查研究结果发现,新增3科4属4种,分别为水烛(Typha angustifolia L.)、黑三棱[Sparganium stoloniferum (Graebn. ) Buch.-Ham. ex Juz.]、千屈菜(Lythrum salicaria L.)、问荆(Equisetum arvense L.)。由于草海上游周边植被破坏严重、水源涵养功能丧失,泥沙随地表径流对湖床堆积作用,促使东部大型挺水植物群落的形成,加快了草海沿挺水植物-沼泽植物-湿中生植物-草甸化的演替进程。另外,城镇化建设与人口压力导致草海水体富营养化程度加剧,尤其草海东部最为典型,水生维管束植物分布多为耐污染、易泛滥种类,其群落结构简单,易造成物种多样性丧失。

关键词:水生维管束植物;分布现状;生物量;监测;贵州省草海;国家级自然保护区

中图分类号:Q948.8;X173 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2015)23-5872-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.23.019

Distribution Status and Changes in Recent 30 Years of Aquatic

Vascular Plants in Caohai of Guizhou

LIU Wen1,LI Hong2,ZHANG Yu-wu2,YUAN Guo2

(1. Authority of Caohai National Natural Reserve of Guizhou, Weining 553100, Guizhou, China;

2. Institute of Biology, Guizhou Academy of Science, Guiyang 550009, China)

Abstract: The distribution of aquatic vascular plants in Caohai national natural reserve of Guizhou province were investigated during 2011 to 2013. The results showed that the native aquatic vascular plants of Caohai national natural reserve comprised 40 families and 27 genera with 61 species, of which 3 families and 4 genera with 4 species [(Typha angustifolia L.,Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch.-Ham. ex Juz.,Lythrum salicaria L.,Equisetum arvense L.)] were newly discovered on the premise of consulting historical documents. The combined effects of the destruction of vegetation in upstream Caohai, the loss of water conservation, the surface runoff induced deposit of Caohai Lake, jointly promoted the formation of emergent aquatic plants and enhanced the succession of the ecosystem from emergent aquatic plants to limnocryptophyte, meadow, and finally to march plants communities in certain period. In addition, the urbanization and population explosion along Caohai led to the deterioration of eutrophication, especially in its eastern part, and caused the extension of tolerant species, which were characterized by simplified community structures, resulting in the decrease of species diversity.

Key words:aquatic vascular plants;distribution status;biomass;survey;Caohai of Guizhou province;national nature reserve

贵州草海国家级自然保护区地处云贵高原威宁县城西侧,26°49′—26°53′N,104°12′—104°18′E,海拔2 171.5 m,是一个典型的高原湿地生态系统。在中国生物多样性保护行动计划中,被列为Ⅰ级重要湿地,是世界人禽共生、和谐相处的十大候鸟活动场地之一,亦是中国湿地和淡水水域生物多样性关键地区之一[1]。水生维管束植物是草海湿地生态系统中初级生产者,其种类、群落分布类型及生物量变化等对保障各类水生动物栖息地及维系湿地生态系统正常运转起至关重要的作用。2011年8月至2013年10月在承担“草海湿地水鸟与生物多样性保育技术研究与示范”专题子项目期间,对草海水生维管束植物的种类、群落分布类型及生物量变化等现状进行监测调查,参考前人调查研究结果[2,3],探讨草海国家级自然保护区近30年来水生维管束植物群落的演替与变化及其可能原因,为草海湿地生态系统保护与恢复提供科学依据。endprint

1 材料与方法

监测调查参照湖泊水生维管束植物调查的内容与方法[4],监测样点设置沿用《草海科学考察报告》(1986年)[2]及草海研究(2005年)[3],从大江家湾至顾家底下由北向南每800 m设样点1个,剖线共设样点4个,并结合水域深浅、湖湾的差异、水体植物群落的疏密度,选择有代表性的区域布点,西部2个,东部4个,共设固定监测样点10个(图1)。每年按春季1次,夏季2次,秋季1次,使用手持GPS在固定样点按2 m×2 m进行同步采样,记录水生维管束植物种类、群落分布类型和生物量。另由东向西设调查样线6条,样线间距800 m,记录种类、群落分布类型及盖度。另设19个与上述样点不重叠的区域进行湖泊水体营养状态监测。

2 结果与分析

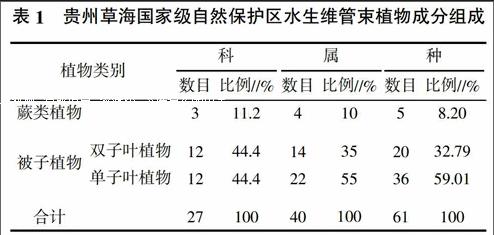

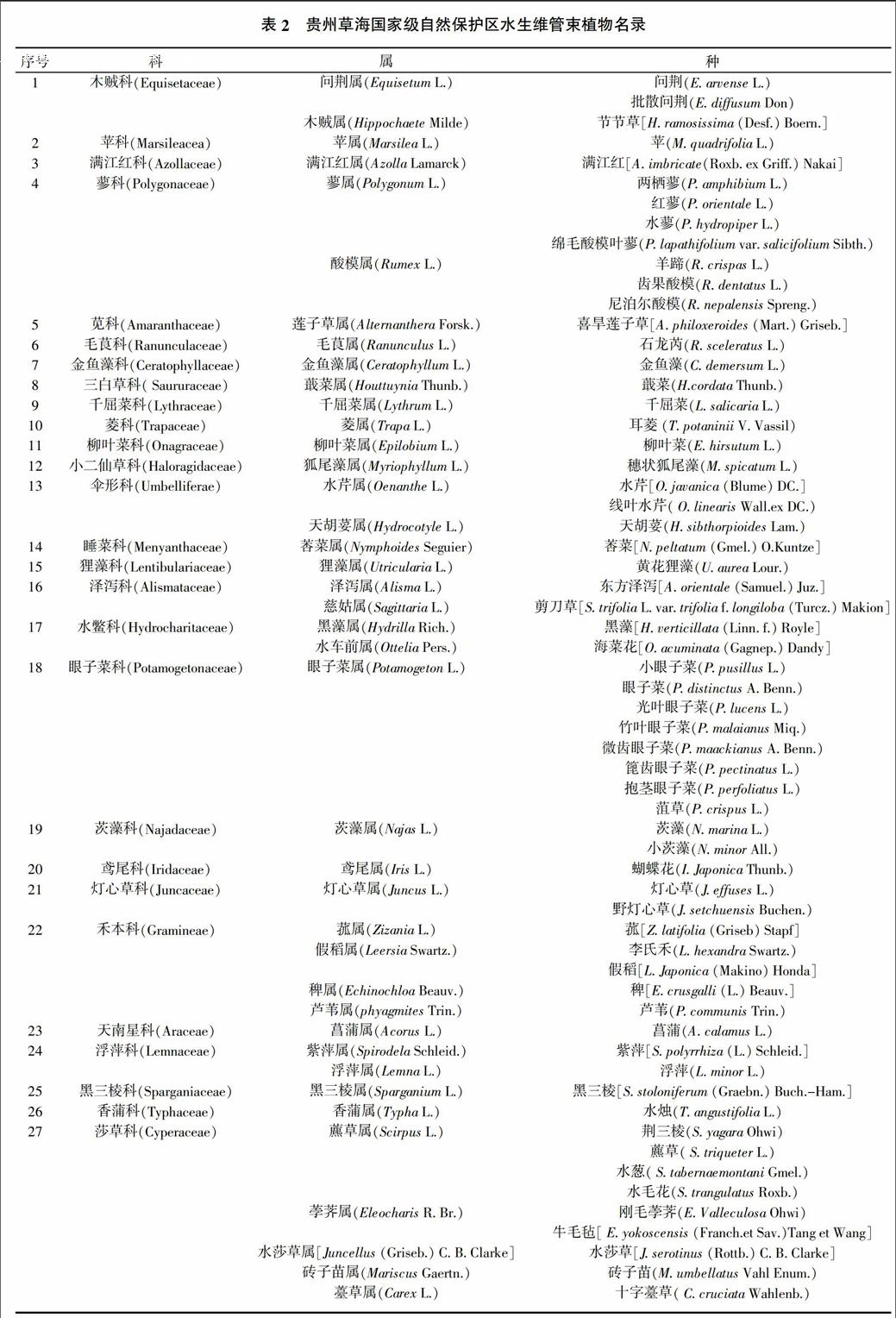

经过两年实地监测调查,草海国家级自然保护区内有水生维管束植物共61种,隶属27科,40属。其中,蕨类植物3科4属5种;被子植物24科36属56种(表1)。具体名录见表2。

参考贵州省农业科学院生物研究所1986年(20科26属37种)和2005年(25科37属49种)两次综合调查,以及贵州师范大学向刚等[5]2009年(23科34属57种)对草海国家级自然保护区内水生维管束植物的调查结果,本次监测调查水生维管束植物与上述调查结果相近,其主要科、属的植物区系组成、分布区类型及特征亦基本类似。本次监测调查发现草海新增水生维管束植物3科4属4种,分别为香蒲科的水烛(Typha angustifolia L.)、黑三棱科的黑三棱[Sparganium stoloniferum(Graebn.) Buch.-Ham. ex Juz.]、千屈菜科的千屈菜(Lythrum salicaria L.)、木贼科的问荆(Equisetum arvense L.)。

依据优势度来确定建群种原则[6],草海水生维管束植物分布现状主要由11个群落类型组成(图2)。分别为:(1)水葱-菰+两栖蓼+喜旱莲子草群落(Scirpus tabernaemontani-Zizania latifolia+Polygonum amphibium+Alternanthera philoxeroides),草海东部西海码头附近分布;(2)水葱-荆三棱+浮萍群落(Scirpus tabernaemontani-Scirpus yagara+Lemna minor),草海东部码头至中河分布;(3)金鱼藻+满江红群落(Ceratophyllum demersum-Azolla imbricate),草海东北部至中河分布;(4)球形轮藻+小眼子菜群落(Char globularis+Potamogeton pusillus),草海东部中河至中部分布;(5)狐尾藻-光叶眼子菜+微齿眼子菜群落(Myriophy spicatum-Potamogeton lucens+Potamogeton maackianus),草海中部至西部分布;(6)(Polygonum amphibium+Potamogeton perfoliatus+Najas marina),草海中部及西部分布;(7)藨草+李氏禾群落(Scirpus triqueter+Leersia hexandra),大江家湾、顾家底下、胡叶林等沿湖分布;(8)水莎草-灯芯草群落(Juncellus serotinus-Juncus effuses),刘家巷子等分布;(9)藨草-刚毛荸荠+野慈姑+海菜花+莕菜群落(Scirpus triqueter-Eleocharis Valleculosa+Sagittaria sagittifolia+Ottelia acuminata+Nymphoides peltatum),簸箕湾、刘家巷子分布;(10)水烛群落(Typha angustifolia),草海东部中河附近分布;(11)芦苇群落(phyagmites communis),草海东部中河附近分布。

3 讨论

3.1 水生维管束植物种类、群落分布类型变化

2011年在监测调查中发现草海中河附近新增水烛(Typha angustifolia),约4 m2分布,该群落至2013年已有1 200 m2分布面积,形成大型挺水植物优势群落。芦苇(Phyagmites communis)群落在草海出现是2004年前后,过去仅在草海周边农地水沟有零星分布,2012年发现在草海东部中河已形成近2 000 m2优势群落。另外,1983—1984年草海科学考察期间海菜花(Ottelia acuminata)群落在草海中部、西部星罗棋布,2005年海菜花群落亦少量分布于中部、西部,而在本次监测调查期间,在样方和样线范围内海菜花仅记录零星几株,海菜花群落有从草海大水体中消退的趋势。

草海是一个相对封闭的内陆湿地生态系统,水生维管束植物是该湿地生态系统中初级生产者,其物种与群落的消长都会导致生态系统不稳定或多样性下降。导致水烛(Typha angustifolia)和芦苇(Phyagmites communis)这两种大型挺水植物群落在草海东部中河大量分布,而海菜花(Ottelia acuminata)种群消退的可能原因为:第一,草海上游植被破坏、水源涵养功能丧失,暴雨季节大量泥沙夹杂着植物残体随地表径流形成的湖床淤积,中河由东至西流向致使东部河床上升、水体变浅,为水烛、芦苇创造较适宜的生境,促使大型挺水植物群落的形成。而该大型挺水植物群落形成后,对地表径流又具有拦截、沉降作用,进一步促进湖床的堆积。因此,会加快草海沿挺水植物—沼泽植物—湿中生植物—草甸化的演替进程。第二,海菜花群落从草海大水体中逐渐消退,可能是草海水体富营养化所引起。根据贵州省生物研究所对草海水体污染现状、水体浮游植物群落组成、草海底泥污染种类及水平等的调查结果,所调查的草海全湖内19个区域的湖泊综合营养状态指数均大于50(图3),水质全部呈富营养化,其中草海上游东部水质达重度富营养化。由于草海上游植被破坏、水源涵养功能丧失,无法形成不间断的清洁补水来维系草海水体水质的稳定,主要补给水源依赖于中河、沙河等城镇生活污水,水体富营养化致使对水质要求较高的海菜花群落从草海大水体中逐渐消退。而紧邻草海东部的刘家巷子,由于是地下水补给,水质较好,形成相对封闭的小环境,成为海菜花小群落分布的庇护所,但受季节性水位消长及种间竞争的影响,该种群难以扩大。endprint

3.2 生物量变化

本次调查监测与1983、2005年的采样调查结果对比发现,在本次调查中,草海水体西部水生植物平均湿重比1983年的数据增加了154.7 g/m2,平均干重增加了160.0 g/m2,平均湿重比2005年的数据增加了964.2 g/m2,平均干重增加了153.2 g/m2;水体中部水生植物平均湿重比1983年的数据增加了659.0 g/m2,平均干重增加了96.2 g/m2,平均湿重比2005年的数据增加了1 027.2 g/m2,平均干重增加了104.8 g/m2;水体东部水生植物平均湿重比1983年的数据增加了3 222.4 g/m2,平均干重增加了296.9 g/m2,平均湿重比2005年的数据增加了1 383.4 g/m2,平均干重减少了29.9 g/m2(表2)。

通过表2可以看出,1983—2012年,草海西部、中部水生维管束植物的生物量湿重历经了一个高—低—高的过程,可能是由于建群种的变换改变了原有群落结构的结果。另外,受威宁县城污水排放影响,草海东部水体的富营养化加剧,2012年的生物量无论湿重或干重都比1983年增加了3倍多,水生维管束植物分布多为耐污染、易泛滥种类,其群落结构简单,易造成物种多样性丧失。水生维管束植物生物量的变化是一个长期的、较为复杂的过程,其受到的影响因素也比较多,包括自身的生物学与生态学特性、群落结构的变化、外来物种的入侵、水体的污染或富营养化程度、水体的深度、透明度及人为干扰活动如农业生产、排放、捕捞、放养动物等。在今后的研究工作中,只有通过长期的、更多广度和深度(如不同年度、季节、群落类型、空间层次等)的监测调查,才有可能对整个湿地生态系统中水生维管束植物种群数量和生物量的变化做出一个较为合理的解释。

4 建议

首先,水资源是维系草海湿地生态系统稳定的关键,草海自然保护的基本对象是草海湖水资源,即水质和水量,据此才能发挥草海湖泊湿地的有效功能。因此,应采取湖区保护与上游地区保护并重,恢复涵养水源林,退耕、退牧还林并重,加大对县城污水人工生物处理建设,确保对草海湿地的持续补水。

其次,继续深入进行草海湿地生态系统的结构、特点、功能和物质能量循环的研究,监控草海典型水生维管束植物群落的特征变化及其规律,以及草海中沉水植物、挺水植物、浮叶植物及漂浮植物分布格局及其比例关系等。建议开展草海水体的自净功能系统研究,通过适量控制水生维管束植物的发育,减少湖底有机质的过量沉积,增强水生浮游植物的繁殖力,提高光合作用效能,增加湖水溶解氧含量,实现湖水的自然净化。

参考文献:

[1] 陈灵芝.中国的生物多样性现状及其保护对策[M].北京:科学出版社,1993.

[2] 袁家谟.草海水生植被及生物量的研究[A].贵州科学院生物研究所.草海科学考察报告[C].贵阳:贵州人民出版社,1986.134-145.

[3] 陈 翔,夏远平,李 青,等.草海国家级自然保护区水生植被及其生物量的变化研究[A].张华海,李明晶,姚松林.草海研究[C].贵阳:贵州科技出版社,2007.141-152.

[4] 饶钦止.湖泊调查基本知识[M].北京:科学出版社,1964.

[5] 向 刚,周 红,王承录.贵州草海水生维管植物区系地理研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2009,27(3):9-14.

[6] 刘建康.东湖生态学研究[M].北京:科学出版社,1990.endprint