我国一流青年生物医学科学家CSCD论文被引次数和合作关系分析*

2016-01-05段志光李文丽

张 瑜,段志光,章 娟,于 琦,李文丽

(山西医科大学 管理学院,山西 太原 030001)

我国一流青年生物医学科学家CSCD论文被引次数和合作关系分析*

张瑜,段志光,章娟,于琦,李文丽

(山西医科大学 管理学院,山西太原030001)

[摘要]以中国科学引文数据库 (CSCD) 为信息源, 用被引次数对78位国家杰出青年科学基金获得者和长江学者特聘教授的6185篇CSCD论文进行计量分析,用科学计量学和社会网络分析法从作者、学科和机构等三个层面对其合作关系进行研究。结果显示,我国一流青年生物医学科学家“助聘”前后的论文数量和质量均表现为SCI明显高于CSCD,以中英两种文字发表的论文数量和质量均表现为“助聘”后高于“助聘”前;作者合作以小团体为主,学科合作与SCI论文的相比存在较大结构差异,机构合作以国内单位为主。此结果提示,国家支持一流青年科学家的战略措施得力,可以进一步推进和推广;一流青年科学家的国际合作广度和深度有待加强;高质量论文的外流在一定程度上是当前国内外的科研评价体系和中文期刊自身的学科局限性的结果,反过来加剧了中文期刊的弱势。

[关键词]生物医学科学家;CSCD论文;SCI论文;被引次数;合作关系

[DOI]10.16396/j.cnki.sxgxskxb.2015.07.004

目前,国内科技工作者的科学论文多以中英两种文字发表,其中SCI论文数被当作衡量科研产出的质量指标之一,因之产生了国内学界追求SCI论文的倾向,且人才层次越高,似乎这种倾向越明显。在完成我国一流青年生物医学科学家SCI论文的计量与科学合作关系分析[1,2]的基础上,我们选用CSCD论文进一步分析我国一流青年生物医学科学家使用两种文字发表的科学论文之间到底有着怎样的特征?科学合作关系又有怎样的特征?本文以国家杰出青年科学基金获得者(以下简称杰青)和长江学者特聘教授(以下简称长特)CSCD科学论文为研究对象,用被引次数对论文进行计量分析,并从作者、学科和机构等三个层面对其合作关系进行研究,以为探讨拔尖创新人才成长成才规律和科研管理决策工作提供参考依据。

一、研究对象、数据与方法

按照前期研究成果,将杰青和长特作为我国一流青年生物医学科学家的代表。鉴于杰青和长特已经成为我国高校和科研机构研究实力的象征,对我国高校杰青和长特数量进行统计排序,将排序靠前的三所高校1994—2007 年64位杰青和1999—2007年45位长特,共计78位(既是长特又是杰青者共31位)的CSCD论文作为研究对象。相关原始数据由中国科学院文献情报中心根据我们提交的《中国科学院文献情报中心专题检索提问单》,自中国科学引文数据库 (CSCD)采集。鉴于CSCD创建于1989年,采集时间段确定为1989—2014年9月。没有对观点对立或被杂志收回等论文进行梳理分析。在EXCEL中建立数据库并进行基本的统计描述,采用科学计量学及社会网络分析方法[3]进行论文合作关系分析。

二、结果分析

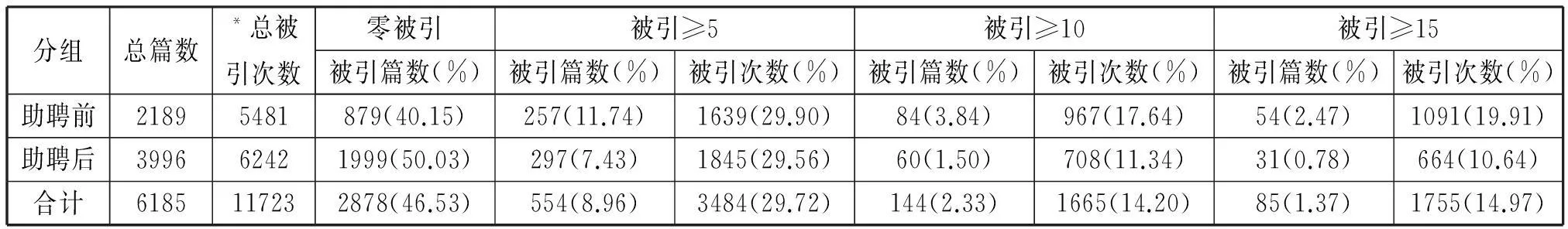

(一)我国一流青年生物医学科学家CSCD论文基本情况及与SCI论文比较

1989—2014年间,我国一流青年生物医学科学家共发表CSCD论文6185篇(见表1),其中合作论文6030篇,占总论文数的97.49%,人均合著率为92.32%,人均合作指数为4.80。获资助或受聘(以下简称助聘)前发表2189篇,人均28篇,年人均3.46篇;总被引次数5481,人均70次,年均被引次数288,最高单篇被引次数38。助聘后发表3996篇,人均51篇,年人均5.05篇;总被引次数6242,人均80次,年均被引次数329,最高单篇被引次数51。

1989—2014年间,我国一流青年生物医学科学家共发表SCI论文14781篇,其中合作论文14672篇,占总论文数的99.26%,人均合著率为99.20%,人均合作指数为7.37。助聘前发表2368篇,人均30篇,年人均4.51篇;总被引次数119789,人均1536次,年均被引次数4607,最高单篇被引次数2740。助聘后发表12413篇,人均159篇,年人均15.25篇;总被引次数181506,人均2327次,年均被引次数9075,最高单篇被引次数2324。

表1 我国一流青年生物医学科学家CSCD论文被引情况

注:*总被引次数不是指零被引、被引≥5、被引≥10、被引≥15四个被引频谱段论文的被引频次之和,总被引次数还包含1≤被引≤4论文的被引频次。

(二)我国一流青年生物医学科学家CSCD论文合作分析

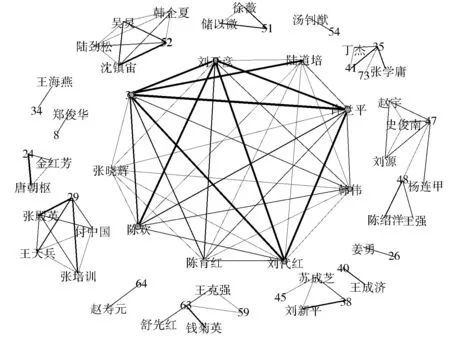

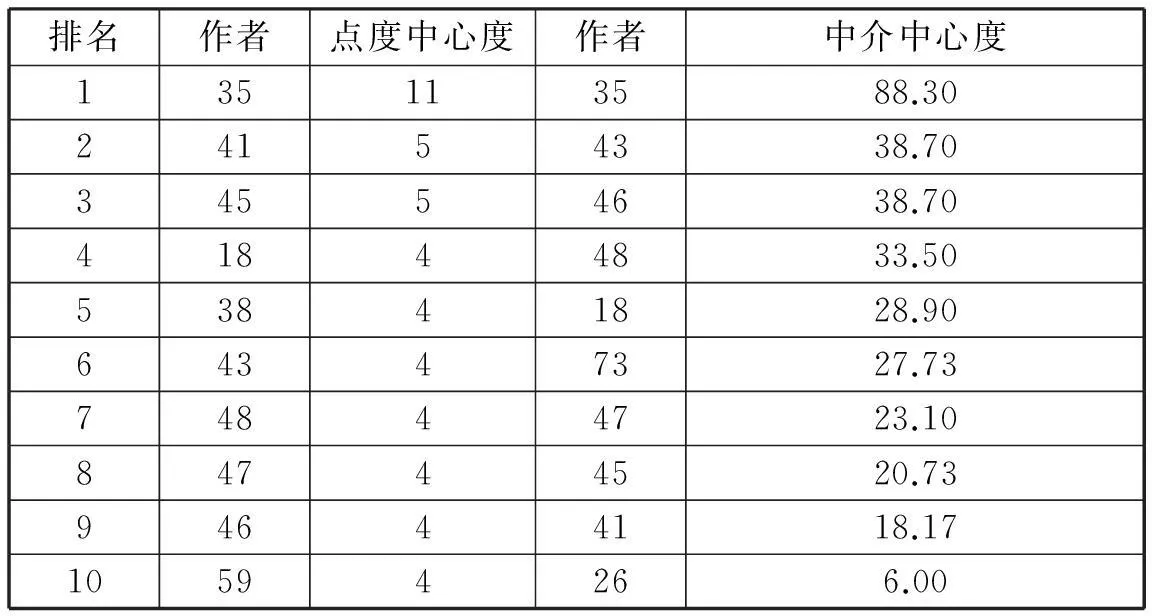

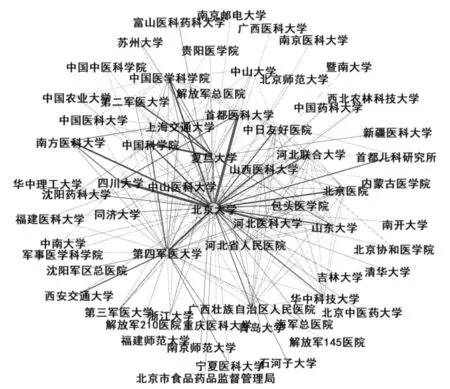

1.我国一流青年生物医学科学家CSCD论文作者合作网络。我国一流青年生物医学科学家的6185篇CSCD合作论文共有作者8249名。我们选取出现频次大于50的作者,剔除权重小于10的边,以及之后孤立的点,最终形成59个节点、94条边的合作网络(图1)。

图1 我国一流青年生物医学科学家CSCD论文作者间合作网络

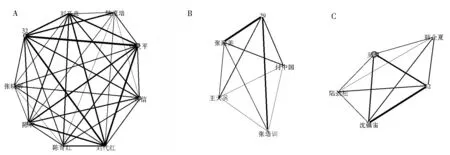

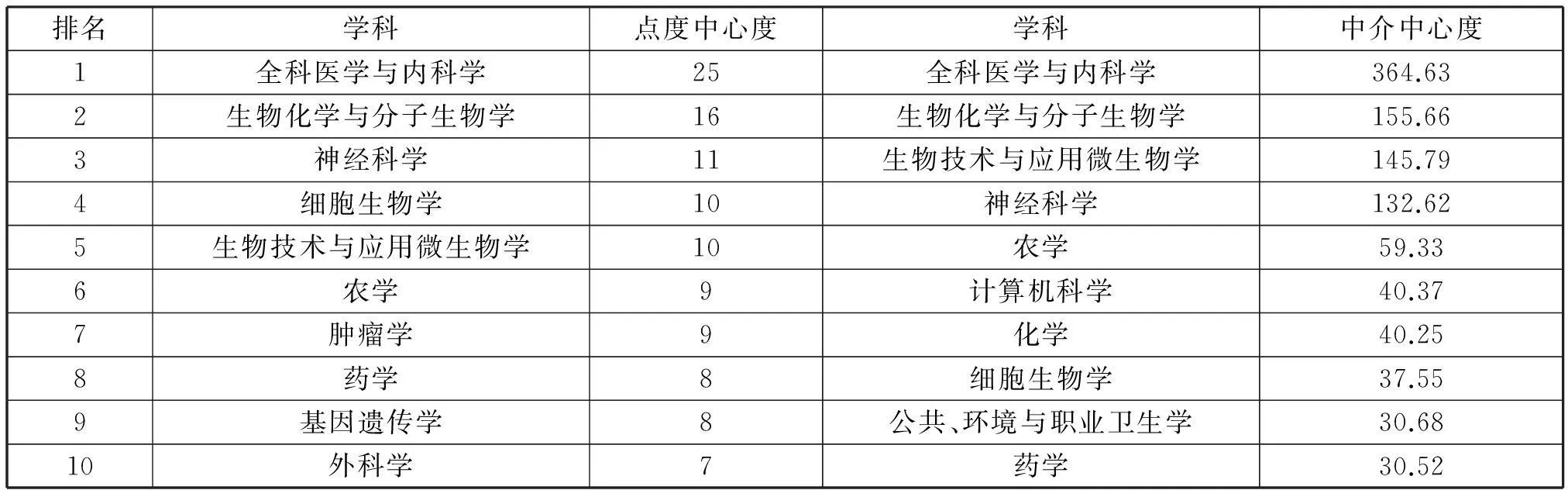

该网络密度为0.055,数值较小,密度不高,说明成员之间的联系不很密切;平均聚类系数为0.877,说明在该网络中,与同一作者合作产出论文的两位作者之间有87.7%的可能性发生合作;平均路径长度为1.362,说明在这一网络群体中,任意两位作者之间平均最多只要通过2人,便可以建立合作关系。网络中存在三个紧密团结的小团体,编号为32(黄晓军)、29(姜保国)、52(邵志敏)的一流青年分别位于这三个小团体中,其中编号32(黄晓军)的科学家所在的小团体最大(图2)。该网络共9个节点(12.33%),35条边(37.23%),其中各节点大小相当,说明没有特别明显的核心人物,大部分作者在网络中处于相同地位。该小团体的k值为7,说明当中的每个人都至少与其他7人产生合作关系。编号为29(姜保国)、52(邵志敏)的科学家所在小团体都是节点为5,k值为4的网络,说明当中的每个人都至少与其他4人产生合作关系(图2)。

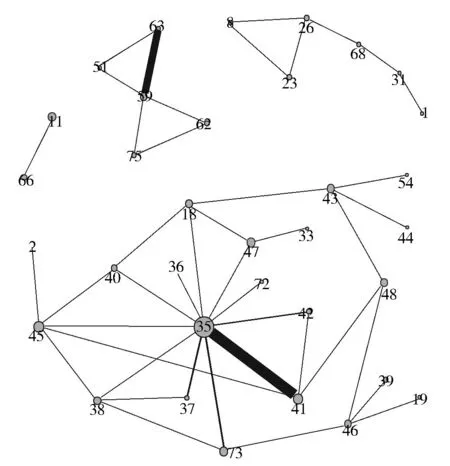

78位一流青年生物医学科学家中,有34位(44.16%)曾经与这78位科学家当中的一位或多位产生过至少1篇合作论文,以这些人为节点构建青年生物医学科学家群体内部的合作网络(图3)。

首先对网络个体属性进行分析。由表2可知,点度中心度排名前五者为35(樊代明)、41(吴开春)、45(韩骅)、18(王剑波)、38(药立波),其点度中心度分别为11、5、5、4、4。其中排名最高的是编号为35(樊代明)的科学家,其度值为11,说明他与其他11位获得者之间存在论文合作关系。中介中心度排名前五者分别为35(樊代明)、43(陈军)、46(高峰)、48(熊利泽)、18(王剑波),其中介中心度分别为88.30、38.70、38.70、33.50、28.90。这些科学家在整个网络中处于核心地位,是权威小团体,影响着其他科学家之间的信息传递和科学交流。

图2 我国一流青年生物医学科学家CSCD论文作者合作小团体,其中A是7核, B和C是4核

图3 我国一流青年生物医学科学家CSCD论文群体内合作网络

其次对网络整体属性进行分析。经过计算,得到节点数为34,边为45的合作网络,该网络密度为0.08,平均路径长度为2.466,平均聚类系数为0.497。说明青年生物医学科学家间合作网络的整体是非连通的,其中包含很多相互独立的小团队,大部分人仅合作1—2次,网络密度小,说明科学家间合作广度和深度不够。

从图3中可以看出,35(樊代明)与41(吴开春)、59(邹云增)与63(葛均波)、47(金岩)与48(熊利泽)之间的连线较粗,说明他们各自之间的合作较频繁。35(樊代明)的节点最大、颜色最深,提示其在这78位科学家间合作中处于核心地位,起到最大的中介作用。

表2 我国一流青年生物医学科学家间

2.我国一流青年生物医学科学家CSCD论文学科合作网络。

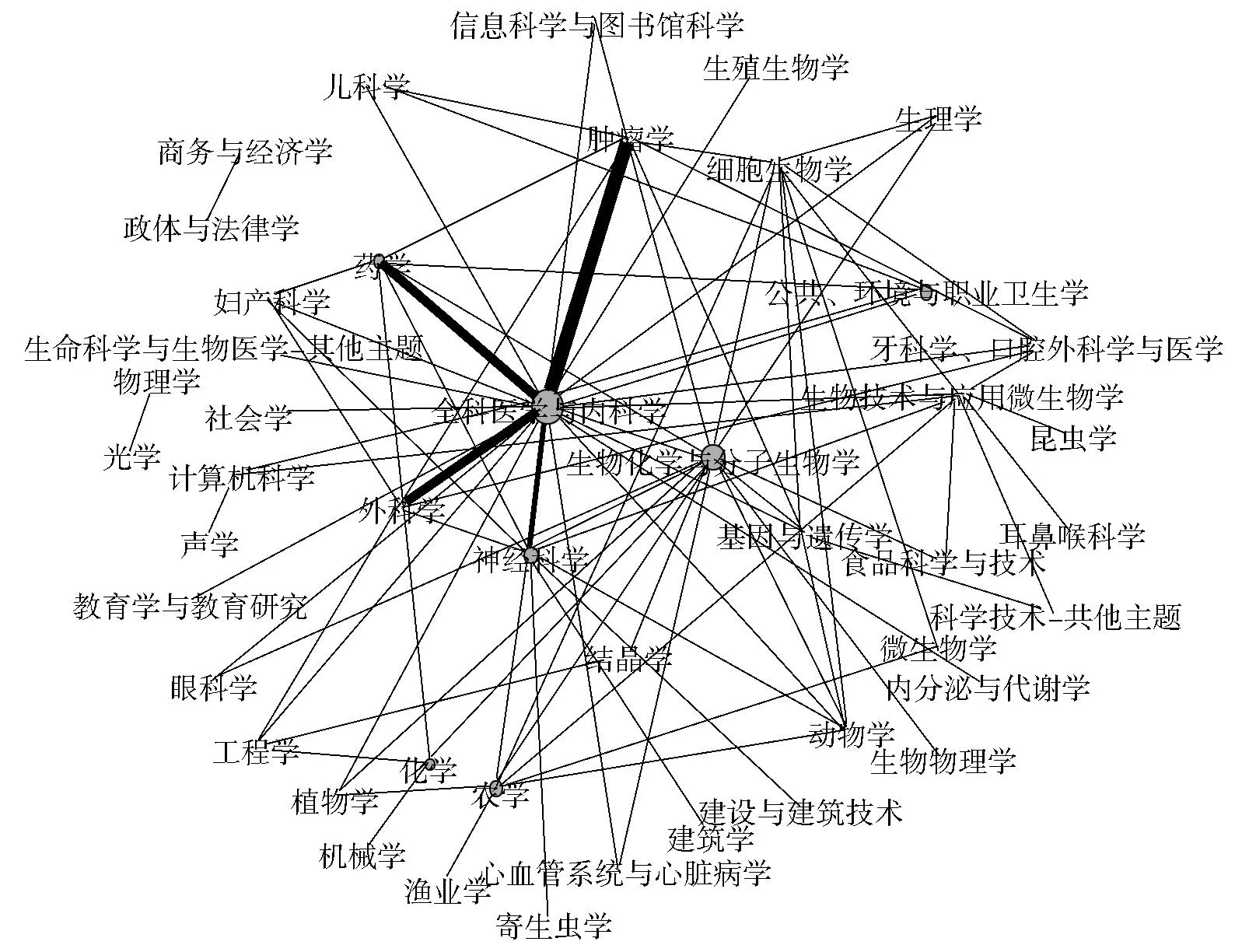

首先进行网络个体属性分析。由表3知,点度中心度排名前10的学科是所有科学论文中与其他学科产生交集最多的学科。中介中心度排名前10的学科则是间接传递其他学科知识最多的学科。全科医学与内科学的点度中心度和中介中心度最高,说明它与其他学科的交叉最多同时在生物医学研究领域具有最好的知识传播中介作用。

表3 我国一流青年生物医学科学家学科合作网络中心性指标排名前10的学科

其次进行网络整体属性分析。以学科为节点,学科间的合作关系为边,去掉孤立的点,构建学科合作网络(见图4)。图4所示网络由45个节点、94条边组成,密度为0.095,平均度为4.178,平均聚类系数为0.577,平均路径长度为2.359。可以看出该网络具有小世界[4]的特征,学科之间比较容易发生交叉。其中全科医学与内科学、生物化学与分子生物学、神经科学、细胞生物学、生物技术与应用微生物学、农学、肿瘤学、药学、基因遗传学、外科学等,构成了网络中最重要的学科群,是生物医学领域研究的主流学科群。以生物化学与分子生物学为核心的学科合作网络是次重要的学科群,该网络整体并不连通,大部分学科独立于主要学科群,只有部分学科联系比较紧密,大部分学科之间没有交叉。有很多不属于生物医学领域的学科出现在网络中,在其中也扮演了重要角色。

图4 我国一流青年生物医学科学家CSCD论文学科合作网络

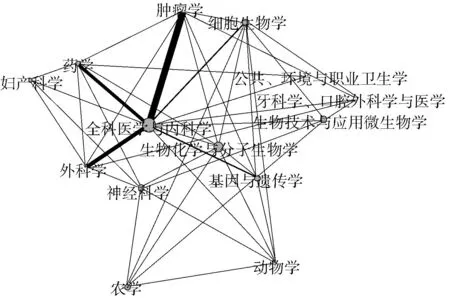

图5为学科4核网络,包含14个(25%)学科、47对(50%)合作关系,每个学科都与其他4个学科有过论文合作关系,整体上看有半数以上的学科合作关系发生在25%的学科间。其中,全科医学与内科学同肿瘤学、外科学、药学之间的边较粗,说明全科医学与内科学同其他3个学科的交叉研究较多。此外,以生物化学与分子生物学为核心也形成了一个学科群,其交叉合作明显弱于全科医学与内科学为核心的传统医学学科群体。

图5 我国一流青年生物医学科学家CSCD论文学科合作网络4核小团体

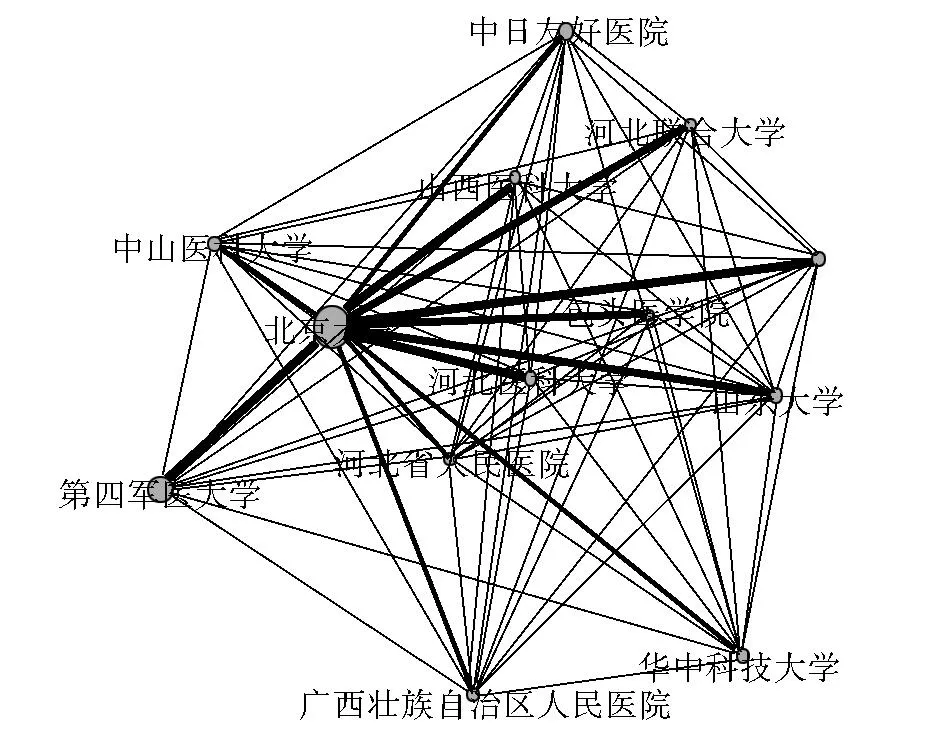

3.我国一流青年生物医学科学家CSCD论文机构合作网络。以论文的机构为研究字段,剔除出现频次小于20的机构,保留合作次数不小于20的边,并去掉孤立的点构建机构合作网络(图6)。该网络共有65个节点,202条边。网络密度为0.097,平均度为6.215,平均聚类系数为0.845,平均路径长度为2.082。北京大学等13个机构形成了我国一流的青年生物医学科学家CSCD论文机构合作最大的12核小团体。该小团体内的机构数占机构总数的19.4%,完成了全部机构合作中的38.61%,提示该小团体是主要的合作机构群(图7)。

图6 我国一流青年生物医学科学家CSCD论文机构合作网络

图7 我国一流青年生物医学科学家CSCD论文机构合作12核小团体

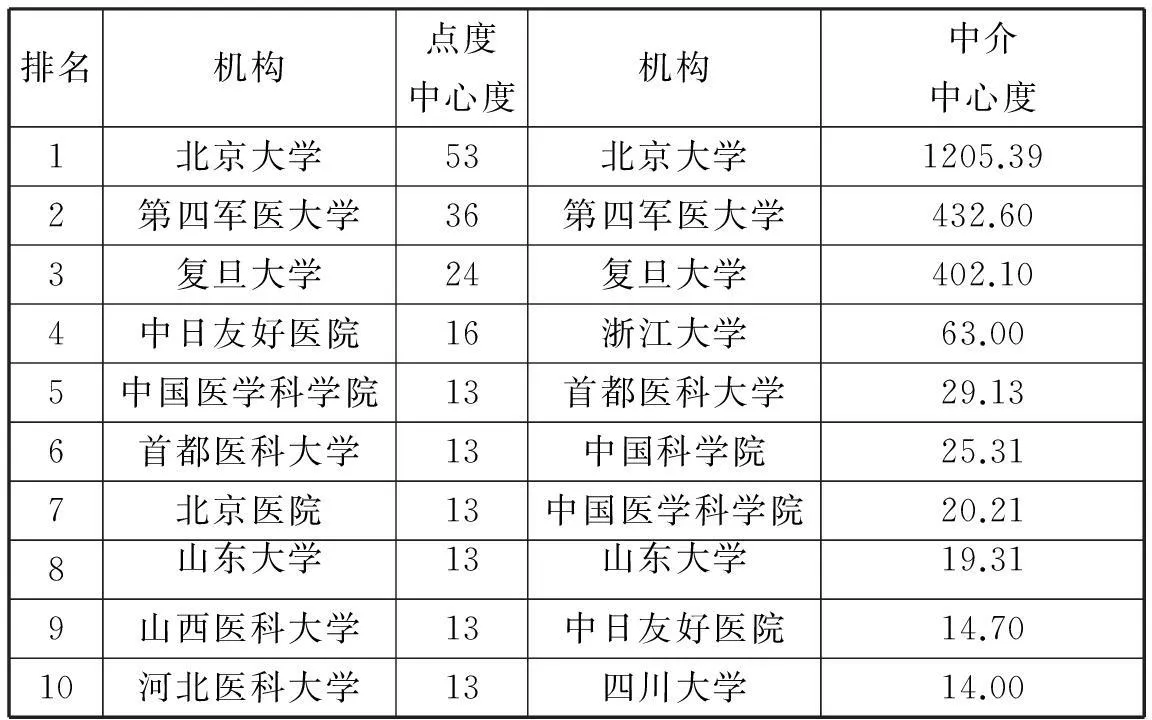

从表4可以看出,点度中心度最大的前5个机构为北京大学(53) 、第四军医大学(36)、复旦大学(24)、中日友好医院(16)和中国医学科学院(13)。中介中心度排名最高的仍是北京大学(1205.39),成为该网络中最有控制力的机构,许多机构通过它与其他机构建立联系,交流资源。

三、结论分析

(一)我国一流青年生物医学科学家助聘前后的论文数量均表现为SCI明显多于CSCD,论文数量和被引次数均表现为助聘后高于助聘前该情况反映了随着科研资助经费的增加和社会声誉的提高,杰青和长特助聘后的科研条件、学术团队和学术环境等得到了改善,科研产出随之增加,科研质量有所提高,学术影响力进一步扩大。说明对一流青年生物医学科学家的资助,不仅是增加了科研经费,也极大地调动了他们科学贡献的积极性,使他们进一步得到了展现原始创新能力的机会与平台,充分彰显了国家杰出青年科学基金和长江学者特聘教授计划的战略价值,提示一流青年支持办法可以确立为长期规划,实践经验可以推广,也证明这些措施是促进我国高层次拔尖创新人才脱颖而出、健康成长的重要途径之一。

表4 我国一流青年生物医学科学家机构

(二)我国一流青年生物医学科学家的论文合作程度和学科合作程度均表现为SCI强于CSCD

CSCD论文学科网络以全科医学与内科学、生物化学与分子生物学为核心,SCI论文学科网络以生物化学与分子生物学、神经科学、药学、工程学、化学和细胞生物学为核心[2],可见两者学科网络结构存在较大差异,且CSCD论文的学科交叉程度低于SCI论文,提示中英文期刊关注点的不同,中文期刊难以吸引或某种程度上限制了交叉研究的发表。鉴于杰青和长特研究方向、研究环境、研究平台和研究团队的相对稳定性,该现象一方面反映了杰青和长特在论文发表时对期刊选择的价值取向,另一方面也反映了他们对国际科研评价、人才评价和我国科技评价导向适应的价值取向,并不意味着他们研究选题和研究内容的分离,因而只是一种表面假象。

(三)我国一流青年生物医学科学家的CSCD论文机构合作以国内著名院校和研究机构为核心,SCI论文机构合作则以国内外著名院校和研究机构为主

该情况反映出中文期刊的国际化程度不足,并且这种不足限制了中文期刊论文的跨学科程度与学科交叉深度。结合CSCD和SCI论文被引次数的差异,我们可以推测,由于杰青和长特等高层次拔尖创新人才在投稿时对论文影响力的期待不同,使得他们在追求提高国际影响力和得到国际同行认同的同时,也有意无意地造成了优秀论文的外流和中文期刊的尴尬。

值得注意的是,在我国尚没有成为科技强国、尚缺乏世界级重大原始创新成果、尚没有很好解答“钱学森之问”的语境下,杰青和长特论文国际合作的广度与深度仍然存在相当大的提升空间,他们可持续受助进而成为帅才的体制机制和政策环境也仍然存在相当大的改进空间。

[参考文献]

[1] 段志光,章娟,邵红芳,等.我国一流青年生物医学科学家科学论文计量分析[J].科学技术哲学研究,2011,28(6):78-82.

[2] 张瑜,段志光,章娟,等.我国一流青年生物医学科学家SCI论文合作关系研究.医学与哲学:人文社科版,2015,36(5A):75-79.

[3] 谢彩霞.国际科学合作研究状况综述[J].科研管理,2008,29(3):179-186.

[4] Watts DJ,Strogatz SH.Collective Dynamics of ′small-world′ Networks.Nature,1998,393(6684),pp.440-442.

[收稿日期]2015-04-28

[作者简介]张瑜(1989-),女,山西长治人,山西医科大学硕士研究生。研究方向:医学科技管理。 段志光(1963-),男,山西稷山人,山西医科大学教授。研究方向:医学人才成长规律,医学教育管理(通信作者E-mail:dzg52827@aliyun.com)。 李文丽(1990-),女,山西孝义人,山西医科大学硕士研究生。研究方向:医学科技管理。

[中图分类号]C915

[文献标识码]A

[文章编号]1008-6285(2015)07-0018-06

A Study on the Citation Frequency of CSCD Papers by Chinese

Top Young Scientists in Biomedicine and Cooperation

Zhang Yu,Duan Zhiguang,Zhang Juan,Yu Qi,Li Wenli

(SchoolofManagement,ShanxiMedicalUniversity,Taiyuan030001,China)

[Abstract]Taking Chinese Science Citation Database(CSCD) as information source, papers published by 78 researchers supported by National Science Fund for Distinguished Young Scholars and Professors engaged as Changjiang Scholar were searched. A total of 6185 papers were obtained. We analyzed citation frequency and collaboration of these papers from three levels, namely, author, subject and institution. The results show that the quantity and quality of CSCD papers published before and after the scientists awarded (or employed) are significantly lower than that of SCI papers, and the quantity and quality of papers published after the scientists awarded (or employed) are higher than that of papers before awarded (or employed). Cooperation in CSCD papers mainly occurs between members within a small group and domestic institutions. There is a big difference between the subject structures of CSCD papers and SCI papers. The results of this study suggest that the national strategic measures supported for young first-class scientists are effective and can further promote and popularize.Young top scientists should strengthen the breadth and depth of international cooperation. The outflow of high quality papers,to a certain extent, results from the current domestic and international research evaluation system and the limitation of subject structure of Chinese journals themselves, which in turn exacerbate the weakness of Chinese journals.

[Key words]scientists in biomedicine;CSCD papers;SCI papers;citation frequency;collaboration

*国家自然科学基金面上项目“以合作预测为特征的科技合作理论研究及实证——以生物医学为例”(71473154)之阶段性成果。

章娟(1980-),女,山西长治人,山西医科大学讲师。研究方向:科研评价与科学计量。

于琦(1982-),男,山西临汾人,山西医科大学副教授。研究方向:医学情报学。