我国油用牡丹研究利用现状与产业发展对策

2015-12-23韩晨静孟庆华陈雪梅张琮董合忠张跃忠

韩晨静 孟庆华 陈雪梅 张琮 董合忠 张跃忠

摘要:油用牡丹是指结籽能力强,能够用来生产种籽加工食用油的牡丹类型,或指牡丹组植物中产籽出油率≥22%品种(或品系)的统称。本文从药用、油用及综合利用角度简要分析了油用牡丹的利用现状,从种质资源、品种选育与繁殖、高产栽培与生理生态等角度评述了我国油用牡丹的研究现状,分析了油用牡丹研究利用中存在的主要问题,提出了加快油用牡丹研究和产业发展的对策措施。

关键词:油用牡丹;种质资源;育种繁殖;生理生态;发展对策

中图分类号:S685.11

文献标识号:A

文章编号:1001-4942(2015)10-0125-08

牡丹(Paeonia suffruticosa Andr.)是毛茛科(Ranunculaceae)芍药属(Paeonia L.)牡丹组(Sect.Moutan DC.)落叶灌木,为中国所特有。我国认识牡丹已有2000年历史。因其花泽艳丽、根部(丹皮)能人药而具有很高的观赏和药用价值。近些年来,相关研究和实践表明,牡丹还可以作为木本油料资源进行开发利用,即油用牡丹。油用牡丹是指结籽能力强,能够用来生产种籽、加工食用牡丹籽油的牡丹类型,或指牡丹组植物中产籽、出油率≥22%品种(或品系)的统称。迄今,我国具有良好油用表现及普遍推广种植的油用牡丹品种主要是凤丹牡丹和紫斑牡丹。中华人民共和国卫生部公告2011年第9号指出,来自凤丹牡丹和紫斑牡丹的籽仁,经压榨、脱色等工艺制成的牡丹籽油可作为新资源食品。这标志着牡丹籽油已步入食用油行列,可进行产业化生产。目前,从中央到地方均出台了一系列政策鼓励木本油料(含油用牡丹)产业的发展。调查总结油用牡丹的研究利用现状和存在问题,提出加快研究和发展的对策措施,有助于该产业的健康发展。

1利用现状

1.1药用

人们最早从药用价值认识牡丹。1972年甘肃武威市柏树乡发现的东汉早期圹墓医简中,有用牡丹治疗“血瘀病”的处方,是迄今已有资料中有关牡丹的最早文字记载。凤丹在安徽铜陵大量种植主要是为了获取“丹皮”(牡丹根)。“丹皮”是我国传统的名贵中药材,其主要成分为牡丹酚。目前,中医药学研究者对丹皮的制备、品质评价,牡丹酚的提取、功效等做了大量研究。现代医学研究证明,牡丹酚具有抑菌消炎、解热镇痛、增强免疫力等作用。油用牡丹花含有紫云英苷、没食子酸等黄酮、多酚化合物,具有调经活血的功效,牡丹花提取物对清除自由基有明显的作用,能保护·OH引发的DNA氧化损伤。

1.2油用

牡丹籽出油率为27%~33%。中国林业科学院对牡丹籽油成分的分析表明,牡丹籽油不饱和脂肪酸含量高达90%,其中α-亚麻酸含量高达42%。α-亚麻酸是人体内的一种必需脂肪酸,其在人体内不能自身合成,需从食物中摄取。α-亚麻酸在摄入体内后可代谢生成二十二碳六烯酸(Docosahexaenoic acid,DHA)和二十二碳五烯酸(Docosapentaenoic acid,DPA)。研究表明,α-亚麻酸及其长链代谢物,可能在许多生理活动中发挥着重要作用,如提高智力、保护眼睛,降压降脂、延缓衰老等。α-亚麻酸缺乏是老年痴呆症、心脑血管疾病、高血压、糖尿病等疾病的重要诱因。此外,牡丹籽油中VE含量也很高,为316.2mg/kg,还含有亚油酸、植物甾醇、多酚类物质等多种营养成分。易军鹏通过小鼠毒理性试验认为,牡丹籽油属无毒级,无遗传毒性,具有较高的食用安全性。

1.3综合利用

油用牡丹的鲜花既可以烹饪入馔,又可以做成牡丹酱、牡丹糕点、牡丹花茶、牡丹果酒等;还可制作成压花、干花等工艺品,用于观赏和收藏。油用牡丹花粉中蛋白质含量为39.3%,是鸡蛋、牛奶的8~10倍,还含有维生素C,维生素B1、B2,β-胡萝卜素等多种营养成分,可做成牡丹花粉保健面条、牡丹花粉山药酸奶、牡丹花粉蔬菜汁啤酒等。牡丹籽粕是优质蛋白饲料资源,蛋白含量50%左右,高于常用的豆粕(43%~46%)饲料。

2研究现状

2.1种质资源研究

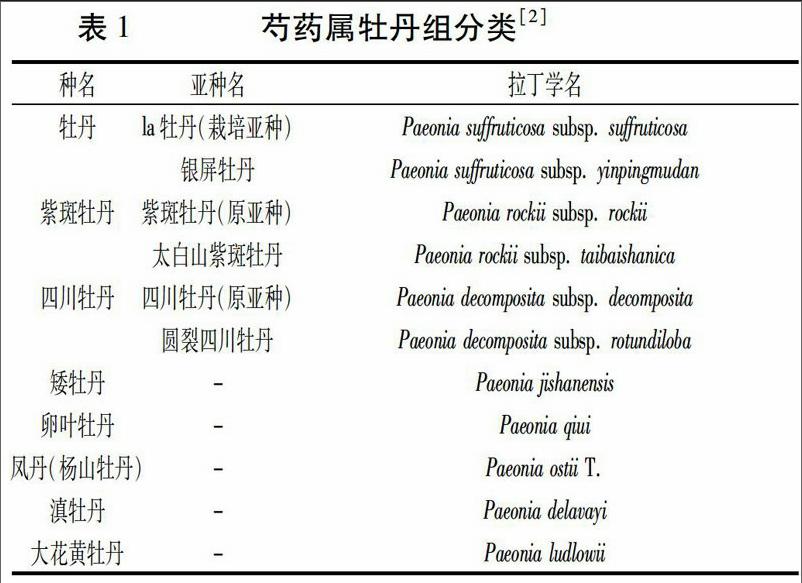

我国牡丹野生种质资源丰富,洪德元等在前人研究的基础上,经过大量野外考察与性状分析,对芍药属牡丹组的分类进行了全面修订:牡丹组共有8个种,其中3个种各包含两个亚种(表1)。另有两个杂种,分别是延安牡丹(Paeonia×papav-eracea)、保康牡丹(Paeonia×baokangensis)。它们主要分布于河南、甘肃、陕西、山西、安徽、湖北、四川、云南和西藏等9个省区。

牡丹在我国的栽培历史已有1500余年。目前,我国牡丹形成了以中原、西北、江南、西南等品种群(亚群)为代表的,具有不同花瓣颜色、花瓣数目、花型和叶型的栽培品种近1000个。关于栽培牡丹的起源,至今众说纷纭。裴颜龙指出,现有的栽培品种几乎包括了所有野生类群的特征,特别在花的特点上。李嘉珏则先提出品种群的概念,在此基础上提出了我国牡丹“多地、多元”起源的观点。周志钦等在分析讨论栽培牡丹“多地、多元”起源的观点时认为,栽培牡丹的起源途径最初是通过野生种的直接驯化获得原始品种,在此基础上通过突变和人工选择发展出古代和传统品种,在未弄清牡丹野生种间关系及它们与栽培牡丹的联系之前,仅根据野生种和栽培品种间形态的相似性推断栽培牡丹的祖先种证据不足。赵宣对野生种和栽培品种的叶绿体基因片段与核基因进行直接测序,所得结果支持李嘉珏提出的我国栽培牡丹“多地、多元”起源的观点。

2.1.1遗传多样性分析 研究牡丹遗传多样性可以为合理利用牡丹种质资源,培育油用牡丹新品种提供依据。目前,对牡丹组植物遗传多样性的研究主要集中在形态学、细胞学和分子生物学等方面。

Zhou等基于25个形态学性状对牡丹组(全部野生种)40个居群构建了研究类群的距离树(UPGMA、NJ)和最大简约树(MP)。通过分析,所得树的拓扑结构基本一致,差异只发生在距离树和简约树之间,在由形态和细胞学关系很近的5个种(牡丹、矮牡丹、卵叶牡丹、紫斑牡丹和凤丹)构成的分支内部。在距离树中,每个种的所有居群都首先形成1个单系类群,然后才与其他种的居群相聚。在简约树中,牡丹、滇牡丹和风丹的全部群体未能形成一个单系群。袁涛等采用UPGMA法对矮牡丹、紫斑牡丹、凤丹、卵叶牡丹、四川牡丹5个野生种的花粉形态和外部形态特征进行聚类分析,认为卵叶牡丹与矮牡丹的亲缘关系最近,之后依次为凤丹和紫斑牡丹,四川牡丹与其它各种的亲缘关系都较远。endprint

王莲英等对凤丹和其它6个栽培品种进行了染色体对比观察和组型分析,结果显示,染色体数均为2n=10,凤丹与其它栽培品种在染色体组型上差异甚微。于兆英等首次报道了紫斑牡丹和矮牡丹的染色体数目(2n=10)及核型,并根据核型分析数据认为紫斑牡丹是较矮牡丹更为进化的种类。张赞平等研究了紫斑牡丹的核型、Ag-NORs和Giemsa C带带型,认为紫斑牡丹染色体的T带应为N带(NOR带),常规染色显示的随体应为端部的NORs。于玲等先后对甘肃紫斑牡丹和中原牡丹的染色体核型、AgNORs、Giemsa C带等进行研究和系统比较,发现这2个品种群在染色体核型构成上存在差异。侯小改等则在评述我国牡丹染色体的研究进展时,着重介绍了牡丹随体、随体杂合性、染色体带型的研究情况。

Zhao等利用核基因(Adh1A、Adh2和GPAT)和叶绿体基因(trnS-trnG和rps16-trnQ)的DNA序列及形态性状等多套数据分析了野生牡丹的种间关系,认为四川牡丹与紫斑牡丹关系密切,银屏牡丹与凤丹关系密切。赵宣对4个主要栽培品种群的研究显示,4个主要品种群遗传背景差异较大,中原品种群部分品种直接由河南银屏牡丹驯化而来,其余品种则起源于2个或多个其它野生种的杂交后代;江南品种群中清代古牡丹由凤丹或安徽银屏牡丹直接驯化而来;西北品种群全部起源于河南银屏牡丹(母本)和紫斑牡丹(父本)的杂交后代;西南品种群起源于2个和多个野生种的杂交后代。于海萍采用SSR分子标记技术,聚类分析后得到了相似结论。袁军辉和杨美玲分别采用形态学资源调查、数量分类学及现代分子生物技术对紫斑牡丹的遗传结构、生态成因、基因组多态性等进行了分析。李保印则采用表型与分子标记相结合的方法,对400个中原牡丹品种建立了表型数据库,对120个中原牡丹品种建立了分子数据库。2015年4月,华大基因与洛阳农林科学院宣布,已完成1000份牡丹种质资源和120份杂交后代单个样本的基因组测序分析,这对牡丹资源分类和品种选育改良有重要意义。

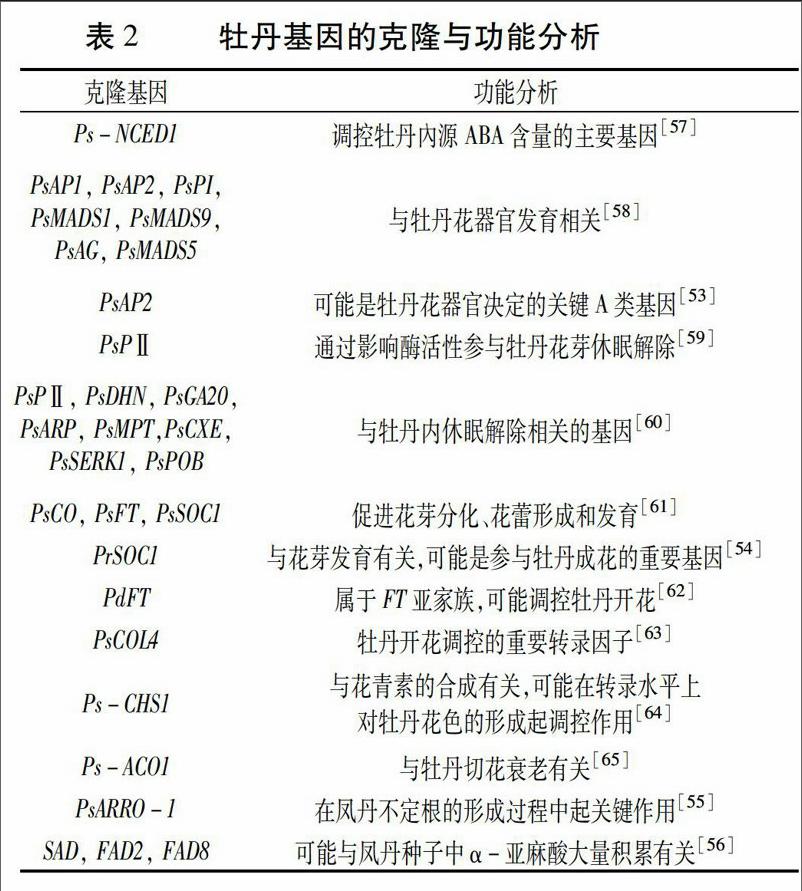

2.1.2基因克隆及功能分析 表2列出了牡丹基因克隆与功能分析的主要进展。对凤丹和紫斑的研究主要在花器官、种子中α-亚麻酸的积累方面。高燕等从凤丹花器官中克隆了PsAP2基因,亚细胞定位显示该基因位于细胞核中,推测该基因可能是牡丹花器官决定的关键A类基因。刘传娇等克隆了1个紫斑牡丹开花调控的重要转录因子SOC1基因的同源基因PrSOC1,该基因在紫斑牡丹花芽中的表达量最高,根、茎、叶片中次之,种子中最低,推测该基因可能是调控牡丹成花的重要基因。纪思羽分析了PsARRO-1基因在凤丹实生苗和试管苗根、茎、叶、花中的表达情况,发现实生苗中的整体表达量高于试管苗,且均为根中的表达量最高,推测该基因在不定根形成过程中起关键作用。Li等通过对不同发育时期凤丹种子的转录组测序分析,获得了175874个contigs,发现共有2182unigenes在不同发育时期差异表达,其中388个unigenes与脂肪酸合成和TAG组装有关。编码去饱和酶的3个基因SAD、FAD2和FAD8在油脂快速积累期大量表达,可能与凤丹种子中α-亚麻酸大量积累有关。

2.2品种选育与繁殖

2.2.1品种选育 目前,油用牡丹的品种选育工作尚处于起步阶段,相关研究报道较少。王占营等从结实率、百粒重、单株产量等方面,对21个结实性强的甘肃紫斑牡丹品种进行了综合分析,筛选出6个比凤丹产量高的品种。菏泽瑞璞牡丹产业科技发展有限公司在广泛收集凤丹和紫斑牡丹种质资源基础上,通过定向杂交育种,培育出瑞璞一号、瑞璞二号、瑞璞三号3个油用牡丹新品种,并经试验证明该3个油用牡丹品种的产籽率和含油量明显高于现有的其它油用牡丹品种。韩欣等以凤丹为母本,与中原牡丹、日本牡丹及紫斑牡丹进行杂交,发现凤丹自然授粉结实率高(19.13粒/朵),具有较强的杂交亲和性,是杂交育种的优良亲本资源。

2.2.2快速繁殖 油用牡丹种子具有上胚轴休眠习性,种子萌发对季节的依赖性强,繁殖周期长。因此,除培育新品种外,一般多采用分株、扦插、嫁接、组织培养等无性方法进行繁殖。

分株繁殖牡丹是最简单的方法,一般于秋分、寒露之间进行。分株时,距根远些将植株挖起,晾晒使植株根部失水变软,利刀劈开不伤根芽,修剪消毒后即可定植。

刘文兰等研究了基质、外源激素种类和质量浓度、处理时间等对甘肃紫斑牡丹茎扦插繁殖的效应,发现9~11月份是紫斑牡丹扦插的最佳时期,适宜温、湿度有利于插条存活,但对生根无显著影响,800~1000mg/L的IBA处理插条后能够获得较高的存活率。史倩倩等分析了生根粉和不同基质对牡丹扦插的影响,认为牡丹是难生根植物,采用珍珠岩纯基质所得效果较好,插穗在500mg/L ABT1号生根粉中浸泡30min生根质量较好。

牡丹嫁接以9月7日至23日为宜,在气温20~25℃、地温18~23℃和湿度较大的情况下有利于成活和生根,嫁接成活率因品种而有很大差异。紫斑牡丹嫁接可采用切接和贴接的方式进行,接穗宜用当年生健壮枝、芽,随接随剪。

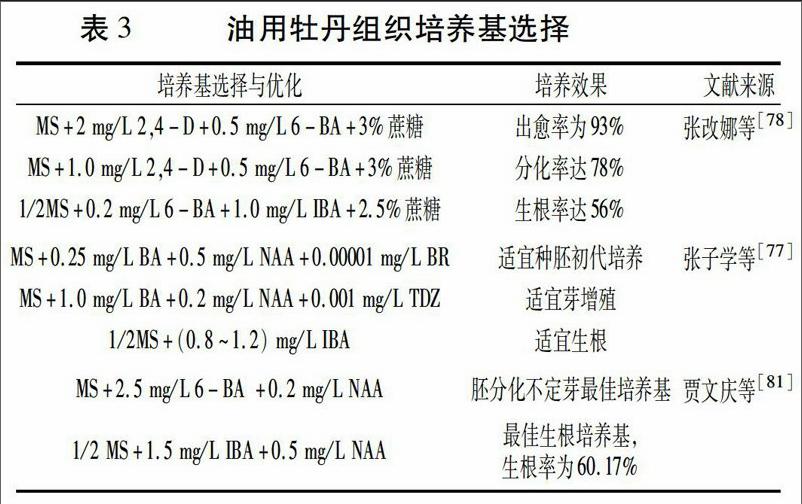

李玉龙等在国内最早报道了牡丹组织培养的研究。目前,油用牡丹离体快繁采用的外植体主要是胚、腋芽、顶芽和叶柄等。外植体灭菌通常选用酒精、HgCl2、高锰酸钾、NaClO。常用培养基为MS或改良MS基本培养基,植物生长调节剂通常选用6-BA+2,4-D或NAA。油用牡丹组织培养技术的研究主要包括两个方面:一是外植体诱导愈伤组织。陈怡平等分别用紫斑牡丹的土芽、叶柄、叶片、幼芽、心皮、雄蕊作为外植体诱导愈伤组织,发现土芽是最理想的材料,出现愈伤组织的时间为13d,诱导率为100%;顶芽和叶柄也较为理想,出现愈伤组织的时间和诱导率分别为18d、16d和100%、60%;叶片出现愈伤组织需22d,诱导率仅为30.8%;雄蕊和心皮则始终未能诱导出愈伤组织。张子学等对凤丹种胚培养过程中产生的子叶、叶片和叶柄进行愈伤组织诱导,发现叶片不易于脱分化,子叶和叶柄比较容易脱分化,形成愈伤组织。在凤丹种胚、胚轴、子叶3种外植体诱导试验中,种胚的诱导率最高,胚轴次之,子叶最低。二是培养基的选择和优化,如表3所示。尽管牡丹组织培养已历时多年,但真正能再生植株或应用于生产的并不多。endprint

2.3高产栽培与生理生态

2.3.1高产栽培 油用牡丹作为木本油料作物种植,其高产栽培技术并未见深入细致或系统的研究,现有报道多是一般栽培方法描述或种植经验介绍。张红英报道了紫斑牡丹在恩施地区的栽培技术,认为栽植地块宜干燥向阳,土壤宜选沙质壤土,适宜pH值为6.5~8.0,以10月下旬栽植为佳,2年生实生苗定植株行距为40cm×50cm,即每666.7m2栽植3300株。卢林等以洛阳地区为例介绍了凤丹实生苗的栽植技术。洛阳地区油用牡丹的栽植时间以10月上旬最佳,3年生实生苗的定植株行距一般为30cm×80cm,即每666.7m2栽植2500株。油用牡丹在山西左权县的栽植时间为9月上旬至10月上旬,2年生凤丹苗的栽植株行距为40cm×55cm,即666.7m2栽植3000株左右。

2.3.2生理生态 油用牡丹按株龄可划分为幼年期(1~3年)、青年期(4~14年)、壮年期(15~40年)、老年期(40年以上)。目前已有油用牡丹光合特性、抗湿性、抗寒性及生理生态等方面的研究报道。张衷华等对安徽铜陵的凤丹和甘肃兰州的紫斑牡丹进行了光合特性和微环境因子的测定,分析了限制其光合作用的因子,发现安徽铜陵高温干旱期,叶片温度是限制光合作用的最主要因素,当叶片温度达到31℃时,叶片的呼吸速率受到抑制,当温度达到32℃时,气孔关闭,光合速率下降,而当温度达到33℃时,呼吸速率进一步上升,叶片受损;在甘肃兰州,空气相对湿度是影响紫斑牡丹光合作用的最主要因素,它决定了气孔开闭和光饱和点,认为适当阴遮的林缘生境和林窗生境是凤丹和紫斑牡丹生长的适宜环境。

据淹水试验,凤丹在水涝胁迫2d后表现正常,4d出现轻度萎蔫,8d出现中度萎蔫和叶片反卷现象;在水涝胁迫12d后,42%的叶片出现严重萎蔫、反卷,叶片相对电导率增高约236%,超氧化物歧化酶活性增高约110%,叶绿素含量下降约30.9%,可溶性糖含量增加约48%,脯氨酸和丙二醛的含量分别增高为1910%和120%。李熙莉研究了紫斑牡丹在哈尔滨地区的抗寒性,认为紫斑牡丹实生苗枝条在实验室条件下的抗低温极限为-22~-24℃,并发现可溶性糖含量、可溶性蛋白含量和SOD酶活性等生理指标与紫斑牡丹的抗寒性呈极显著正相关,丙二醛含量与抗寒性呈显著负相关,脯氨酸含量与抗寒性没有明显相关性。

3问题与对策

3.1研究与利用中存在的主要问题

一是在思想认识方面存在“两头热、中间冷”的问题,即政府和企业重视,而科研和教学单位对此重视不够,这也是目前油用牡丹研究跟不上生产需要的主要原因。自2011年牡丹籽油被批准作为新资源食品至今,中央和地方政府相继出台了一系列政策,鼓励、扶持油用牡丹产业的发展,相关企业也加大了对油用牡丹种植和牡丹籽加工的投入,如山东尧舜牡丹生物科技有限公司投产了万吨牡丹籽油生产线。然而目前真正研究油用牡丹的科研单位少,科技人员更少,相应经费投入严重不足,相关研究报道比较缺乏。

二是牡丹种质资源保护与开发利用不足。近年来,由于缺乏对野生牡丹种质资源的重视与保护,野生牡丹在原产地分布面积急剧减少。张建华等对湖北省野生牡丹种质资源进行了调查,发现大量散生在立地条件较好林地中的野生牡丹已经完全灭绝,仅悬崖峭壁、林缘等土层瘠薄之地有零星紫斑牡丹和卵叶牡丹。而品种资源保存方面,多是采取不加选择的全部实地保存,既浪费土地,又给深入研究和高效利用带来诸多不便。

三是品种单一,不能满足生产需求。油用牡丹仅开发了凤丹和紫斑两个品种,目前,各地栽植的油用牡丹基本上是“凤丹”系列。品种单一,纯化度不高;幼苗不耐除草剂,不耐涝;7年生苗每666.7m2产量仅为250kg左右,产量偏低。油用牡丹新品种培育基本上属于空白,高产优质油用牡丹品种的培育工作尚未启动。选育和开发利用新的油用品种是产业发展的迫切需求。

四是缺乏先进实用的栽培管理技术。油用牡丹作为油料作物进行种植,还没有标准化的种植模式和示范基地。牡丹籽从播种到开花结籽需要五年的时间,期间若无间作套种则种植户无任何收益,且油用牡丹幼苗期易被杂草覆盖,需要进行除草、中耕等管理。据统计,仅除草一项,每666.7m2需支付人工费约3000元。每666.7m2油用牡丹宜栽株数没有一定的标准,也未对其定植最佳株行距进行测定分析。目前还没有油用牡丹病虫害发生规律和防治技术方面的相关研究,油用牡丹的大田生产成本较高、风险较大。

3.2发展对策

一是加强宣传,提高认识。橄榄油作为著名的木本油料之一,已成为西班牙的一张国家名片,这与其政府的大力宣传推广密不可分。牡丹籽油也是重要的木本油料,但受众率低,关键是其知名度低,民众既没有了解其颇高的营养价值,也未在商场中见过实物。因此,应加强牡丹籽油相关知识的宣传和普及,重点推广介绍牡丹籽油保健养生、医疗药用等综合价值,通过公益广告、科普读物、商场海报等形式,倡导消费者合理用油和科学用油,促进形成科学健康的饮食习惯。市场决定资源配置是市场经济的一般规律,只有牡丹籽油有了市场,油用牡丹产业才能壮大。

二是加快研究,突出重点。进一步搜集国内外种质资源,建立核心种质资源库,全面系统收集、保存现有油用牡丹种质资源,为优良品种的选育提供后备资源。加快良种选育进程,将常规育种与分子标记辅助育种等现代生物技术手段相结合,围绕着结实率高、出油率高、抗性强等指标,对油用牡丹进行选育。采取工厂化育苗,为种植户直接提供3~4年生幼苗,既可以缩短不结籽无收益的时间,又可以解决1~2年生幼苗被杂草覆盖的问题。建立油用牡丹种植示范基地,为种植户提供土壤选择、整地方式、栽植时间、栽植密度、病虫害防治等详细而切实有效的种植技术。

三是研企结合,边研究边开发。目前,企业对油用牡丹的生产利用走在了科研创新的前面,导致科研远远落后生产需要。一些企业种植油用牡丹已有5年甚至更长时间,在种植过程中积累了大量的经验,同时也遇到了诸多的问题。但是由于缺乏科学、系统的生物学知识,这些问题还不能得到及时有效的解决。因此,需要企业和科研单位有机结合,解决企业在生产和研发中遇到的问题,做到科研接地气,切实为企业和种植户服务。

四是循序渐进发展,切忌一哄而上。相较花生、大豆、油菜等其它油料作物,油用牡丹的研究利用历史短,民众对其认可度不高,种植经验也不足,需要政府予以鼓励和引导。如山东省菏泽市推出的油用牡丹种植保险、种植补贴,在很大程度上调动了种植户的积极性。然而,市场是油用牡丹产业发展的试金石。在鼓励油用牡丹种植的同时,应合理引导,循序渐进,逐步发展,帮助油用牡丹种植户规避风险,避免一哄而上,出现“一窝蜂”现象。endprint