传媒产业新模式∗—— “自媒体”的经济学分析

2015-12-21张洁凌超

张洁, 凌超

(复旦大学管理学院,上海,200433)

一、引言

信息技术的进步不断推动着传媒产业的变革,近年来,社交网络和移动互联技术的发展催生了一种新兴的传媒模式——自媒体。这一新媒体形式不仅进一步改变着媒体的传播方式,而且为传媒产业引出了新的商业模式。关于自媒体(We Media)的概念,Bowman and Willis(2003)在一份报告中首次进行了正式的表述,即作为传统媒体受众的普通公众,通过互联网信息工具,参与到媒体信息的制作与传播中。从中国的发展现实来看,自媒体兴起于博客、微博与微信等社交网络之中,但其目前的发展已不仅仅局限于社交网络。

在中国,自媒体从内容形式上看包括两大类,即文字类自媒体和视频类自媒体。其中,文字类自媒体主要包括了微博、微信等社交网络中具有较大影响力的参与者,例如微博大V、微信公共号,以及更早期的一些名人博客。①按照Bowman and Willis(2003),以及Gillmor(2004)等学者的观点,自媒体应包括微博、微信等社交媒体中的所有参与者。但实际上,不具影响力的参与者很难发挥出类似于传统媒体的作用。视频类自媒体则主要是各类视频网站中的节目,例如,广受追捧的脱口秀节目《晓说》和《罗辑思维》等。

具体就商业模式而言,自媒体并不是独立存在的一类媒体,而是需要依托于社交媒体、视频网站等传统互联网媒体之中。更准确地说,自媒体是内容提供商,负责制造和提供各种形式的信息内容,而内容的传播则是通过社交网络、视频网站等真正意义上的互联网媒体,从而形成了一种“制播分离”的传媒模式。此外,对于商业化运作的自媒体和其所依赖的网络媒体平台而言,其主要的收入来源都是广告,双方需要对共同的广告收入进行分配。例如,2014 年7 月,社交网络巨头微信推出了微信公众号的广告计划,允许符合条件的微信公众号承接广告投放,获取广告收入。尽管微信平台暂时没有参与广告收入分成,但是按照其他网络媒体平台,例如优酷、新浪、百度等所实行的“广告分成”计划,寄身于其中的自媒体所获广告收入需要与网络媒体平台按一定的比例分享。因而,商业化运作的自媒体实际上与相应的媒体平台,共建了一种“制播分离+广告分成”的商业模式。从理论上看,这种模式属于典型的双边市场平台,自媒体作为平台,连接着内容消费者和广告投放者。

自媒体的发展,大大降低了传媒产业的进入门槛,引发了一波自媒体的创业潮。以微信为例,据报道,截至2014 年7 月,微信公众号已超过580 万个,日均增长1.5 万个。在微信广告平台公测期间,已有8 000 多个广告主、1 000 多个流量主参与其中。②《微信公众号总数已超过580 万 或将公开阅读和点赞数》,中国社会科学网,2014 年7 月25 日,http://www.cssn.cn/xwcbx/xwcbx_rdjj/201407/t20140725_1267408.shtml各类视频网站中的视频类自媒体也在不断涌现。在这样一种浪潮中,基于双边市场的理论视角分析自媒体以及相应的媒体平台的行为决策,就显得十分必要。因而,本文所关心的是,基于“制播分离+广告分成”的商业模式,面对受众和广告商的不同需求,自媒体与媒体平台出于自身利益最大化的考虑,应当如何选择最优的竞争与合作策略。

二、文献综述

在Bowman and Willis(2003)提出自媒体的概念后,Gillmor(2004)进一步就自媒体及其对传媒产业的影响进行了讨论。在中国,经过多年的发展,自媒体已受到社会各界的广泛关注。但是,当前关于自媒体的讨论主要集中于讨论自媒体的传播学意义(代玉梅,2011)和社会影响(潘祥辉,2012),例如,自媒体对社会舆论的引导和影响(邓若依,2011),以及如何对自媒体进行信息审查和监管等(靖鸣和臧诚,2013),而基于经济学角度的分析并不多见。实际上,自媒体所属的传媒产业一直是经济学,特别是双边市场理论的一个重要研究领域。

从整体上看,传媒产业的基本特征,正如Anderson and Gabszewicz(2006)所指出的,是消费者希望通过媒体平台获得更多的内容,但同时反感广告,而广告商则希望通过媒体平台使得更多的消费者变为自己的潜在客户。因此,媒体平台需要通过策略性的行为连接双方,协调矛盾,从而实现自身的利润最大化。为讨论媒体平台如何进行策略选择,Gabszewicz et al(2004) ,Anderson and Coate(2005),kind et al (2007)以及Peitz and Valletti(2008)分别基于不同的模型和假设,分析了广播电视等媒体的广告和内容选择策略。此外,国内学者朱振中和吕廷杰(2007) 从双边市场的角度讨论了媒体平台间的替代性对于其双边定价策略的影响,程贵孙和陈宏民(2009),以及程贵孙和李银秀(2009)则运用双边市场理论对电视媒体平台间的竞争行为进行了分析。

上述研究在考察媒体平台的广告与内容策略时,没有讨论媒体平台与内容商之间的交易关系。Hagiu(2007)和程贵孙(2007)针对这一问题进行了讨论,他们从媒体平台两种不同盈利模式(单边市场中间商或双边市场平台)的角度,分析和比较了媒体平台与内容商间两种不同的交易关系。Hagiu and Lee(2011) 则进一步考察了内容商的独占交易与多归属问题。但是,在这些研究中,广告商的作用被忽略了。Stennek(2006)的研究涉及到了广告商的问题,但是并没有考虑到广告商与消费者间的交互作用,主要关注的仍是内容、媒体与消费者之间的关系。事实上,不论是忽视内容商与媒体间的关系,仅讨论媒体的广告与内容策略,抑或忽视广告商的作用,仅讨论内容、媒体和消费者之间的关系,都是从现实出发,针对传媒产业某一特定商业模式进行的研究设计。

由于自媒体“制播分离+广告分成”的商业模式不同于以往的传媒商业模式,市场中参与者的竞争与合作策略也会不同。因此,不同于前人研究,本文从自媒体商业模式的自身特点出发,运用双边市场理论,考察当媒体平台中每个提供内容的自媒体,作为独立的双边市场平台连接广告商与消费者,而媒体平台为之提供技术支撑时,自媒体与相应的媒体平台如何进行策略选择。

三、自媒体商业模式

如前文所述,自媒体所改变的不仅仅是信息的传播方式,而是引发了一种新的商业模式。因而,本文将通过对自媒体模式与传媒产业其他主要的商业模式进行对比,进一步阐释自媒体所带来的模式变革。

(一)传媒产业的主要商业模式

1. “广告商-媒体-消费者”模式

正如Anderson and Gabszewicz(2006)等多数研究者所指出的,传统传媒产业中的市场主体主要有三类,即媒体平台、广告商和消费者。其中,媒体作为双边市场平台,一方面通过提供内容吸引消费者,另一方面则通过消费者吸引广告商。这一点符合现实中多数媒体所采取的商业模式(本文称之为模式一,如图1 所示)。

图1 模式一

在这种商业模式中,媒体提供给消费者的内容,往往是由自己制造(例如制播一体的媒体)或向独立的内容商购买的(例如制播分离的媒体),而向消费者收取的价格往往不足以弥补内容的成本,甚至是免费,其利润主要来自于向广告商收费。这一特征也符合Rochet and Tirole(2003)关于双边市场中价格结构非中性的界定。

这种以媒体平台为核心、连接广告商和消费者的双边市场商业模式不仅是传媒产业最为传统的模式,也是时至今日多数的报纸、杂志、电视、互联网网站等各类媒体主要采用的模式,特别是在中国传媒产业市场化改革的浪潮中得到了广泛应用,成为当前中国各类媒体的主要商业模式。

2.“内容商-媒体-消费者”模式

虽然模式一是传媒产业特别是制播一体化背景下的传媒产业的一种主要模式,但在制播分离的产业背景下,还有两类常见的以向消费者收费为基本特征的商业模式。这两类商业模式也是Hagiu(2007)和程贵孙(2007)以及Stennek(2006)的讨论中所涉及到的两种主要模式。

在如图2 所示的模式二中,市场主体主要包括媒体平台、内容商和消费者。三者的基本交易关系是,媒体作为中间商,向内容商购买内容再转售给消费者,其主要的收入来自于转售的价差。这实质上是一种单边市场模式,类似于零售商向消费者转售制造商的产品。在图2 所示的模式三中,关键市场主体不变,但交易关系转换为双边市场模式,即媒体作为一个平台,连接内容商与消费者,并同时向内容商和消费者收取费用。因此,在上述两类商业模式中,媒体平台和内容商的利润本质上都来自于向消费者收取的费用,而弱化了广告商的作用,甚至可以不需要广告。

图2 模式二(单边市场模式)与模式三(双边市场模式)

现实中,采用这两类商业模式的主要是一些特殊的付费媒体,例如付费点播视频,以及体育赛事转播等。这种以向消费者收费为主的商业模式,在欧美等国得到了较好的发展,但在中国却遇到了阻碍。其主要原因在于,媒体向消费者收费的模式,既不符合中国消费者对内容产品的消费习惯,也不符合中国知识产权保护力度较弱的制度环境,因而总体上与中国的传媒产业发展环境相悖。

相较而言,模式三比模式一和模式二更有利于调动内容商提高内容质量的积极性。因为在模式一和模式二中,内容商直接面对的是媒体给予的固定的收购价格,内容商提高内容质量的努力与最终收益不成比例,因而缺乏努力提高内容质量的激励。在模式三中,内容商直接面对的是消费者,在这一模式中,内容质量越高则收益越大,内容商更有动力提高内容质量。但是,如前所述,模式三以直接向消费者收费为主要盈利点的商业模式并不适合中国传媒产业发展的社会经济环境,因此在中国未能取得显著成功。

(二)“制播分离+广告分成”模式

在自媒体所采取的“制播分离+广告分成”模式中(本文称之为模式四,如图3 所示),自媒体作为内容商,直接连接着广告商与消费者,消费者仍然免费获得内容,而广告商则为之买单。但自媒体本身不具备传播内容和发布广告的渠道,需要传统的媒体平台等作为技术支撑,并与之共享广告收入。

图3 模式四

模式四实际上结合了模式一与模式三的双重优势。一方面,这种商业模式下,自媒体和相应的媒体平台的收益几乎全部来自广告商,消费者免费获得节目内容,非常符合中国传媒产业的需求侧特征。另一方面,这种商业模式下,自媒体仍然直接面对消费者,其收益与内容质量直接挂钩,只有提高内容质量,才能吸引更多的消费者,从而获得更多的广告收入。因此,作为内容商,自媒体获得了提高内容质量的更大激励。在这一模式下,内容商与媒体平台之间的关系也发生了变化,两者超越了原来的依附关系和买卖关系,形成一种新型的合作关系,共享收益,共担风险,其各自所承担的比例取决于各自的市场势力。

“制播分离+广告分成”的商业模式,通过调整内容商与媒体平台间的收益与风险分配机制,不仅使得内容商获得了更大的收益,同时也分散了媒体所承担的风险,是一种双赢的商业模式。

四、基本假设与模型构建

基于前文描述的自媒体商业模式的现实背景,本文将在双边市场文献中广泛使用的Armstrong(2006)分析框架的基础上,构建一个两阶段的博弈模型。在博弈的第一阶段,由媒体平台与作为内容商的自媒体谈判决定广告收入分成的比例;第二阶段,自媒体同时在广告市场和内容市场上进行竞争。

(一)基本假设

市场上存在一个垄断的媒体平台(例如一个社交网络平台或一家视频网站),提供信息内容的传播载体。同时,提供节目内容的两家自媒体a 和b 位于线性市场[0,1]的两端(例如两个微信公众号或者两个自媒体视频节目)。自媒体可以制造节目内容,并植入广告,但必须经由媒体平台进行传播,并与其分享广告收入。其中,自媒体可以获得的比例为m,这一比例由双方谈判决定;如果不使用现有的媒体平台,则自媒体的外部选择权价值为Rc,而媒体的外部选择权价值为Rm③自媒体的外部选择权价值可以理解为自建播放渠道获得的收入,而媒体平台的外部选择权价值可以理解为自制内容所获得的收入。。在这里,每一个自媒体都成为了一个双边市场平台,其一边为广告商,另一边为内容的消费者,相应的媒体平台则提供技术支撑,起到传播载体的作用。

进一步,假设广告商和消费者总数各为1,且均匀分布于市场中。同时,本文假定内容消费者和广告投放者均为单一归属,即只选择某一自媒体的内容消费,或只选择一个自媒体投放广告。此处,假设双边用户均为单一归属,既有简化分析的考虑,也有一定的现实依据。虽然现实中几乎不存在只阅读或观看某一内容的消费者,但是,每一消费者的时间和网络流量是有限的,其有限的时间和网络流量在不同的节目内容间的分配必然是此消彼长的关系。因而,此处消费者的单一归属可以理解为,消费者只能将一单位的时间和流量投向一个微信公众号,或一个自媒体视频节目。同理,虽然对于广告商而言,其可以选择在多个自媒体中同时投放广告,但是其总的广告预算或者广告费支出是既定的,一单位的广告支出只能投放在一个节目内容中。事实上,这也正是所有涉及广告的双边市场企业都会进行激烈竞争的根本原因,即给定时期内的广告市场规模是既定的。

此外Qi为自媒体内容的质量,而µ>0 为消费者的偏好系数,表明消费者对于内容的价值评价,此处假设消费者对不同自媒体所提供的内容有着一致的评价标准。Pi为自媒体向广告商收取的价格。xj度量了不同自媒体对于用户的横向差异化程度,其对于消费者而言可能是内容类型的差异,对于广告商而言可能是广告风格或形式等差异。相应地,tj度量了自媒体的单位差异化程度对于用户效用的影响,并且tB>a,即对于消费者而言,自媒体内容的差异性比消费者间的直接网络外部性更重要⑥这一假设的现实依据是,不同的消费者偏好不同类型的自媒体,其在选择时,首先考虑的是自媒体内容的类型。比如一个偏好于体育节目的消费者,不会因为更多的人选择文史类节目,而放弃观看体育节目。。

(二)模型构建

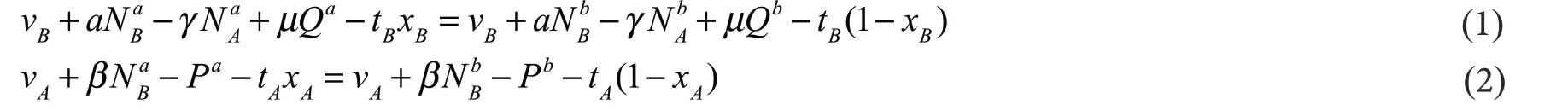

由于自媒体同时在广告市场中进行价格竞争,以及在内容市场中进行质量竞争,因而利润最大化时须同时满足一阶条件:进一步地,由上述一阶条件,可得均衡的内容质量Qa*、Qb*,与广告价格Pa*、Pb*,从而有均衡的广告收入:

回到第一阶段,自媒体分别与垄断媒体平台进行谈判,确定各自的广告分成比例。假设谈判分别进行,每个自媒体和该媒体平台在谈判时,都只考虑各自从合作中获得的广告收入以及不合作时的外部选择权,而不考虑另一个自媒体是否与该媒体平台达成合作。根据纳什谈判解,求解优化问题:。可以得到,和。将Ra*和Rb*式带入ma*和mb*式,并带入第二阶段的一阶条件中,可以解出:

五、均衡结果分析

(一)网络外部性对自媒体策略的影响

命题1:消费者对广告商的交叉网络外部性越大,即广告商对广告效果的评价越高,则广告价格就越高,自媒体的内容质量也越高。

这一结论的经济含义是,广告商对广告效果的评价越高,则其越愿意投放广告,因而自媒体的议价能力提升,可以收取更高的价格。同时,广告商对广告效果的评价越高,就意味着自媒体增加的每一单位网络流量的价值就越大,从而自媒体就越愿意提供更优质的内容来吸引消费者。

命题2:消费者间的直接网络外部性越高,即消费者间相互吸引的程度越高,则广告价格就越高,自媒体的内容质量也越高。

这一结论的经济含义是,给定双边用户间的交叉网络外部性,消费者间的直接网络外部性越强,则自媒体越可能形成所谓的“马太效应”,从而提高其相对于广告商的议价能力。同时,消费者间的直接网络外部性越强,则每一个消费者对于自媒体而言就越重要,从而自媒体就更有激励为消费者提供更高质量的内容。

(二)网络外部性对广告分成的影响

除了内容质量与广告价格之外,在“制播分离+广告分成”这一模式中,自媒体所获广告收入份额的影响因素,同样值得我们关注。

就直接网络外部性对于自媒体所获广告份额的影响来看,由式(7)可知:因此,我们可以发现,消费者间直接网络外部性越大,则自媒体分得的广告收入份额越大。从而,我们得到了命题3。

命题3:消费者间的直接网络外部性越大,则自媒体分得的广告收入份额越大。

这一结论的经济含义在于,消费者间的直接网络外部性越强,则某一自媒体的消费者粘性越强,从而相对于垄断媒体平台的议价能力就越强,获得的收入份额就越高。此外,消费者间的直接网络外部性越强,还意味着某一自媒体内容的传播性越强,可以迅速积累消费者,从而使得自媒体的议价能力增强。

就交叉网络外部性对于自媒体所获广告份额的影响来看,由式(7)可知:。因此,双边用户间的交叉网络外部性越大,则自媒体分得的广告收入份额越大。从而,我们可以得到命题4。命题4:双边用户间的交叉网络外部性越大,则自媒体分得的广告收入份额越大。

这一结论的经济含义在于,双边用户间的交叉网络外部性越强,意味着越需要以更好的内容,吸引更多的消费者,从而获得更多的广告收入。当内容质量由自媒体决定时,更强的交叉网络外部性意味着自媒体具有更大的市场势力,从而可以获得更大的广告收入份额。

六、结论与建议

本文基于双边市场的视角,通过构建博弈模型,对“制播分离+广告分成”这一新型商业模式下的自媒体,以及与之相对应的媒体平台的竞争与合作策略进行了理论分析。研究结论表明,自媒体的广告价格和内容质量,会受到广告商与消费者之间的交叉网络外部性,以及消费者之间的直接网络外部性的影响。其中,交叉网络外部性和直接网络外部性越大,自媒体收取的广告价格越高,提供的内容质量也越高。同时,就自媒体与媒体平台之间的合作来看,直接网络外部性和交叉网络外部性越大,则自媒体所获得的广告分成比例就越大。

基于所得结论,我们可以发现,在新的商业模式中,消费者不仅直接影响到内容质量和广告价格,而且会影响到内容供应商与媒体平台之间的利益分配。对于自媒体而言,这意味着,自媒体不仅要关注自身的内容质量,还需要协调广告商与消费者之间的利益冲突。对于媒体平台来说,其一方面需要积极引入高质量的自媒体,以吸引更多的消费者,从而获取更多的广告收入;但另一方面,媒体平台也必须意识到,能够吸引更多消费者的自媒体,也会具有更大的谈判势力。因而,媒体平台必须在更大的蛋糕与更小的蛋糕份额之间进行权衡。

就中国传媒产业的未来发展来看,“制播分离+广告分成”这一商业模式的推广,或许将不仅仅是改变传统互联网媒体的发展模式,而是可能引发整个传媒产业模式的变革。这样的案例正在发生,知名的视频类自媒体节目《晓说》在网络媒体走红后,开始登陆浙江卫视,而浙江卫视另一档高收视率节目《中国好声音》虽然不是自媒体节目,却同样采用的是“制播分离+广告分成”的商业模式。这在一定程度上表明,“制播分离+广告分成”可能会发展成为传媒产业的一种通用模式,而非仅适用于自媒体和网络媒体平台。

当然,自媒体产业仍在快速发展之中,商业模式也在不断调整变化,本文尽管基于现实特征构建了相关的理论模型,但仍存在一定的不足,有待进一步的完善,以更好地描述和解释现实。

[1] 代玉梅. 自媒体的传播学解读[J]. 新闻与传播研究, 2011 (5): 4-11.

[2] 潘祥辉. 对自媒体革命的媒介社会学解读[J]. 当代传播, 2012 (6): 25-27.

[3] 靖鸣、臧诚. 微博对把关人理论的解构及其对大众传播的影响[J]. 新闻与传播研究, 2013 (2): 55-69.

[4] 邓若伊. 网络传播与 “意见领袖” 理论调适[J]. 当代传播, 2011 (3): 30-32.

[5] 朱振中、吕廷杰.具有负的双边网络外部性的媒体市场竞争研究[J]. 天津:管理科学学报,2007,10(6):13-23.

[6] 程贵孙、陈宏民.具有双边市场特征的电视媒体平台竞争模型[J].上海:系统管理学报,2009,18(1):1-6.

[7] 程贵孙、李银秀. 具有负网络外部性的媒体平台双边定价策略[J]. 太原:山西财经大学学报.2009(4):7-13.

[8] Hagiu, A. Merchant or Two-Sided Platform? [J].Review of Network Economics,2007,6(2),pp.115-133.

[9] 程贵孙. 基于双边市场理论的传媒产业运行机制与竞争规制研究[D].上海交通大学博士学位论文,2007.

[10] Bowman, S. and C. Willis. We Media: How audiences are shaping the future of news and information[R]. The Media Center.Thinking Paper, 2003.

[11] Gillmor, D. We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People [M]. O'Reilly Media, 2004.

[12] Anderson, S. and J. Gabszewicz. The media and advertising: a tale of two-sided markets[R].Working Paper, 2006.

[13] Gabszewicz, J., Laussel,D and N.Sonnac. Programming and advertising competition in the broadcasting industry [J]. Journal of Economics and Management Strategy, 2004,13(4),pp. 657-669.

[14] Anderson, S. and S. Coate. Market provision of broadcasting: a welfare analysis [J]. Review of Economic Studies, 2005,72(4),pp.947-972.

[15] Kind, J., Nilssen, T., and L. Sorgard. Competition for Viewers and Advertisers in a TV Oligopoly [J]. Journal of Media Economics.2007, 20(3), pp. 221-233.

[16] Peitz, M. and T. Valletti. Content and advertising in the media: Pay-tv versus free-to-air [J].International Journal of Industrial Organization, 2008, 26(4), pp. 949-965.

[17] Hagiu, A. and R. Lee. Exclusivity and Control [J].Journal of Economics and Management Strategy. 2011, 20(3), pp. 679-708.

[18] Stennek, J. Exclusive quality [R]. Working Paper, 2006.

[19] Rochet, J. and J. Tirole. Platform Competition in Two-Sided Markets [J]. Journal of European Economic Association, 2003, 1(4), pp.990-1029.

[20] Armstrong, M. Competition in Two-sided Markets [J]. Rand Journal of Economics, 2006, 37(3), pp. 668-691.