不对称寡头竞争与后发企业的创新策略逻辑

2015-12-21卢步韬唐要家

卢步韬,唐要家

(1. 浙江财经大学经济与国际贸易学院,浙江 杭州 310018;2. 浙江财经大学中国政府管制研究院,浙江 杭州 310018)

一、引言

中国高技术行业的技术发展问题一直是理论和政策关注的焦点,本土企业产品的低端技术定位一直被看作行业发展低绩效的核心制约。在智能手机行业,尽管苹果和三星等企业以强大的技术创新能力在高端手机市场占据主导地位,但以中兴、华为、联想、酷派、小米、HTC 等为代表的国产手机企业则主要集中生产中低端手机。近年来国产手机的市场份额逐年提高,国外高端手机的市场份额则不断下降。2014 年,国产手机市场份额达到了80%,国外手机市场份额仅为20%。同时,近年来国产手机开始注重其手机专利的技术创新,专利申请数量也不断增加,2006 ~2012 年是中兴、华为专利申请的高峰时段,平均每年专利申请在6 000 件左右。自2012年开始,小米、酷派的专利申请量呈现上升趋势(如表1 所示)。

表1 2005 ~2014 年国产手机品牌年度申请专利情况 (单位:件)

国产手机专利申请数量和市场份额呈现不断增长的趋势,随着手机行业技术专利申请数量的增加,其占有的市场份额应该就越大,但是根据表1 数据显示,专利申请数量和市场份额并不是成正比的关系。到2014 年,我国六大国有品牌中,华为28 372 件,小米108 件,2014 年小米手机的市场份额为12.5%,华为的市场份额为9.8%。小米手机在其专利授权数量上远远低于中兴,但是小米手机所占的市场份额却超过了中兴。这就引出了以下的问题:为什么中国手机企业的低端产品技术定位却获得了较好的市场绩效?

在全球化背景下,中国企业往往是在国外领先企业占据技术优势的情况下展开的不对称竞争。对此,技术决定论者认为,在政府产业政策的支持下,发展中国家企业只要不断缩小与发达国家主导企业的技术差距,实现技术赶超就可以实现企业竞争优势和产业升级发展。如Amsden(2001)对半个多世纪非西方经济体的追赶经验分析后指出,如果单纯遵循比较优势战略只会使落后的国家更加落后,而后天形成的技术能力对于经济发展的必要性正变得越来越高。但技术决定论存在的问题是,它往往体现了政策设计者的意志,在市场经济体制下它没有考虑技术水平提升是否符合微观企业的利益,政府基于技术追赶的产业政策对高技术创新产业是否有效仍是一个有待检验的问题。

企业技术选择的竞争决定论则指出,在技术不对称竞争的格局下,后来企业的技术选择并不能单纯地依据行业技术路径,企业技术定位选择必须基于市场竞争的策略效应。Gabszewicz,Thisse(1979)、Shaked ,Sutton(1982)、Tirole(1988)分析指出,消费者的异质性和产品质量差别程度决定了纵向差别化均衡,寡头竞争企业会追求最大产品差别化。Choi,Shin(1992)分析了市场不完全覆盖下的纵向质量差别模型,认为跟随企业将选择与领导企业保持固定比例技术差距的战略。Pepall,et al.(2014)证明,跟随者总是做出与技术领先企业相反的产品技术定位选择。上述理论分析都外生假定在位者和进入者的不对称博弈格局,并且消费者只关心高质量,但是忽略了高质量和高成本的结合却可能给高质量企业产品销售带来的约束。本文基于纵向产品差别化模型来分析不对称寡头市场后来者最优产品技术定位选择的竞争策略博弈机制,引入不同质量产品的生产成本差别,重点探讨寡头市场决定企业产品技术定位的内在逻辑。

二、寡头策略博弈下的企业产品技术定位

假设市场上只有两家企业并生产不同质量的同一种产品,低质量企业产品的质量为S1,高质量公司产品的质量为S2,即S1<S2,且Si∈[S-,S+]。给定价格,消费者都认为高质量产品优于低质量产品,但是不同消费者对质量的评价是不同的,我们用消费者质量偏好参数θ 来表示,θ ∈[θ-,θ+],并且θ+≥2θ-。同时,不同质量水平产品的单位生产成本存在差异,质量越高则成本越高,即c1<c2。我们假设ci=tSi(i=1,2),其中t ∈(0,1)。消费者将选择质量和价格组合的效用最大化产品,消费者购买任一产品的效用函数为:

对于边际消费者来说,其购买产品1 和产品2 是无差异的,即满足θmS1-P1=θmS2-P2,经过简单计算可得边际消费者的偏好为:

上式的结果显示,决定消费者购买决策的主要是两个产品之间的价格与质量差距比。对于θi>θm消费者来说,他们会购买高质量的产品2;对于θi<θm消费者来说,他们会购买低质量的产品1。由于S2>S1,当P1=P2时,所有消费者将只购买产品2,此时企业2 将占领整个市场,市场价格将为P2=P1+θ-(S2-S1)。当消费者对购买产品1 与不购买产品无差异时,则θ1S1-P1=0。对于θ <θ1消费者来说,他们将不会购买任何产品,此时市场是不完全覆盖的。

我们重点分析市场为不完全覆盖和完全覆盖两种类型下的市场均衡结果。两个寡头企业之间的动态博弈分为两期,第一期两个企业同时选择自己生产的产品质量,第二期两个企业同时展开价格竞争。我们做这一假定是因为产品质量选择往往是具有长期性的,价格竞争则具有短期性,企业需要先进行产品设计与生产,然后在市场上运用价格工具进行竞争。我们采用逆向归纳法,首先分析两个企业之间的价格竞争,然后分析两个企业的最优质量选择。

(一)价格竞争

1.市场不完全覆盖

在市场不完全覆盖的情况下,由于低质量产品带来的效用较低,一部分消费者不购买商品,此时D1(P)+D2(P)<1,并且Di(P)>0,两个企业的需求函数分别为:

因此,每个企业的利润分别为:

求关于价格的利润最大化一阶条件,可以得到两个企业的最优反应函数分别为:

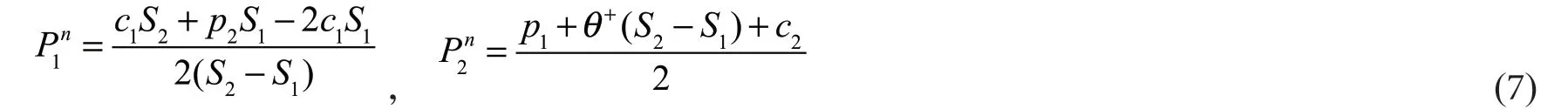

通过求解可得两个企业的纳什均衡价格分别为:

上面的结果显示,两个企业的均衡产品价格受到产品质量差异、技术创新成本和消费者高质量偏好的影响,并且高质量企业的产品价格高于低质量企业。首先,产品质量差异的增加会提高市场均衡价格,这是因为随着两种产品质量差异的扩大,两种产品的替代性越小,两家企业之间的价格竞争程度将会降低。由于价格是战略互补的,质量差别度的扩大促进了市场价格上升。其次,质量差别的扩大提高了高质量企业的市场势力,但低质量企业的相对高价格则是因为价格竞争减弱造成的,这是竞争压力规避的结果。再次,两个企业的均衡产品价格是由质量偏好上限水平决定的,质量偏好区间不影响两个企业的价格决策。由于在市场不完全覆盖的情况下,市场表现出更强的高质量偏好,消费者更愿意为高质量支付高价格,这增强了高质量产品企业制定高价格的能力。

为了分析均衡企业市场份额,假设企业1 的市场份额为h1,企业2 的市场份额为h2,总的市场份额为H,则H=h1+h2。根据均衡价格和需求函数,通过简单计算可得市场均衡时两个企业的市场份额分别为:

根据(9)和(10)式,两个企业市场份额比较为:

从(11)式可以看出,两个企业的市场份额差受到消费者质量偏好区间、产品需求量差、低质量企业产品质量、两个企业产品质量差别化程度等因素的共同影响。根据上述结果,我们无法判断哪个企业的市场份额更高,在市场不完全覆盖的情况下,不同质量的企业只要根据消费者对不同质量产品的偏好差异,有针对性地定位产品和进行营销推广,高质量企业和低质量企业都可以具有各自的一定市场份额,市场并不会注定表现出高质量企业挤压低质量企业市场的竞争均衡结果。

将(8)式的价格代入(5)式和(6)式,则两个企业的均衡利润分别为:

从(12)式可以看出,在市场不完全覆盖的情况下,每个企业的利润受产品质量差别程度、自己产品质量、消费者偏好区间、技术创新成本的共同影响。首先,均衡时两个企业的利润随两个企业质量差距的扩大而增加,两个企业之间的产品质量差别越大,它们所赚取的利润越高,而两个企业之间的产品质量差别越小,价格竞争将越激烈,这会导致企业的利润下降。其次,由于,,显然,此时高技术企业拥有更高的利润。对于高质量企业2 来说,其自身产品质量的提高会明显提高自身的利润,因此高质量企业具有很强的激励来提高产品技术水平,保持技术领先优势,拉开与低质量产品的技术差距;对于低质量企业来说,提高产品质量尽管会增加产品需求吸引力,但是价格竞争程度的增强同时降低了利润收益,其提高产品质量对利润的负效应大于正效应,保持与高质量企业的质量差别更有利于自己利润的提高。因此,高质量企业存在明显的“创新激励效应”,低质量企业则存在明显的“创新陷阱效应”。

2. 市场完全覆盖

在市场完全覆盖时,所有的消费者将购买两种产品中的一种,此时D1(P)+D2(P)=1,并且Di(P)>0,两个企业的需求函数分别为:

因此,每个企业的利润分别为:

求关于价格的利润最大化一阶条件,可以得到两个企业的最优反应函数分别为:

通过求解可得两个企业的纳什均衡价格分别为:

价格均衡结果显示,均衡价格取决于两个企业之间的产品质量差别、消费者质量偏好差别、行业技术创新成本的共同影响,并且高质量企业产品价格高于低质量企业。首先,产品质量差异会提高两个企业均衡价格。两个企业产品质量差距的扩大会弱化企业之间的价格竞争,提高两个企业索要高价格的能力。其次,与市场不完全覆盖不同,这里两个企业的产品定价受质量偏好差别大小的影响,而不是仅仅由高质量偏好所决定。在市场完全覆盖的情况下,所有消费者都会购买产品。对于高质量企业来说,消费者对高质量偏好越强,则价格越高;对于低质量企业来说,消费者低质量偏好的增强,则会压低低质量产品的定价。消费者质量偏好和企业产品质量定位的共同作用造成了市场“优质优价、低质低价”的纵向差别化格局。

同样的计算可得企业1 和企业2 的市场份额分别为:

(19)和(20)式显示,在市场完全覆盖情况下,企业市场份额是由消费者质量偏好差别和技术创新成本所共同决定的。根据(19)和(20)式,两个企业的市场份额进行比较为:

从(21)式可以看出,由于θ+-θ >0,如果θ++θ->2t,则企业1 的市场份额大于企业2 的市场份额;如果θ++θ-<2t,则企业1 的市场份额小于企业2 的市场份额。这说明,两个企业的市场份额差距是由消费者质量偏好区间和行业产品技术创新成本的比较所决定的。当满足不同质量产品的技术创新成本要求低时,即质量偏好区间高于创新成本时,创新成本低和更注重营销创新的低质量企业具有市场份额优势;当满足不同质量产品的技术创新成本要求高时,企业要满足不同质量偏好需要更高的技术创新投入,即质量偏好区间高于创新成本时,具有技术创新优势的高质量企业则具有市场份额优势。

将(18)式代入(15)和(16)式,则每个企业的均衡利润分别为:

从(22)式可以看出,在市场完全覆盖的情况下,每个企业的利润大小取决于两个企业之间的产品质量差别、消费者质量偏好区间、技术创新成本的共同影响。①与市场不完全覆盖的结果不同,这里企业自身的产品质量对自己的利润是没有影响的,只有两个企业的差别化程度决定各自的利润水平。首先,质量差别化程度越高,两个企业的利润越高。高质量企业的利润与其自身质量正相关,低质量企业的利润与其自身质量负相关。高质量企业的“创新激励效应”和低质量企业的“创新陷阱效应”依然存在。其次,低质量企业的利润是否一定低于高质量企业是不确定的,它还取决于消费者质量偏好差异和技术创新成本。当时,高质量企业利润高于低质量企业,当时,低质量企业的利润高于高质量企业。再次,对低质量企业来说,行业创新成本越高,其利润就越高,对高质量企业来说,结果则正好相反。

(二)跟随者的质量选择

根据前面的分析,对高质量企业2 来说,不断提高自己产品的技术水平、保持技术领先优势是占优战略选择。但是,对于跟随者来说,其选择何种水平的产品质量是不确定的。假设质量水平位于区间[0,S+],企业1 针对企业2 的质量水平所做出的最优的质量选择,很显然S1=S2<S+,不会成为企业1 的最优质量选择,因为在这种情况下,两个企业将进行激烈的伯特兰德价格竞争,这会导致各自的利润为零。因此,我们在[0,S2]和[S2,S+]两个区间来探讨企业1 的最优质量选择,前者企业1 生产低质量产品,后者企业1 生产高质量产品。对于在[S2,S+]区间上,我们知道高质量企业的利润随着自己产品质量的提高而增加,因此,对于任意的S2<S+,企业1 的最优质量选择都为S1=S+,选择最高质量的产品。对于在[0,S2]这个质量区间上,我们要针对不同的市场结构情况来分析企业1 的最优质量选择。

1.市场不完全覆盖

根据前面的计算,在市场不完全覆盖时,企业1 和企业2 的产品质量需要满足如下条件:

根据(12)式市场不完全覆盖情况下企业1 的利润函数,求关于S1的利润最大化一阶导数,可得企业1 的最优质量选择为:

从(24)式可以看出,在不完全覆盖市场上,企业1 的最优质量选择是保持在与领先企业2质量成固定比例的水平,企业1 的产品技术水平始保持在企业2 的4/7 的水平。这说明,尽管两个企业之间的产品质量差距拉大会提高两个企业产品价格和增加两个企业的利润,但是这个差距是有一个限度的,如果企业1 的质量过低,企业1 的性价比优势将丧失,其将面临无需求的情况,因此它需要时时跟进领导者的技术创新,保持固定比例的技术水平差距。

2.市场完全覆盖

根据前面的计算,在市场不完全覆盖时,企业1 和企业2 的产品质量需要满足如下条件:

根据(22)式市场完全覆盖情况下企业1 的利润函数,求S1的利润最大化一阶导数,可得企业1 的最优质量选择为:

企业1 最优质量选择并没有像不完全覆盖市场那样与企业2 成固定比例数量关系,而是由消费者的质量偏好、行业技术创新成本和竞争对手产品质量所共同决定的一个适度比例。

质量博弈均衡结果显示,高质量企业总是选择最优的产品质量,以保持竞争优势和获得高利润,低质量企业则选择与高质量企业保持一定比例的质量水平,如果低质量企业的产品技术水平太接近高质量产品,则价格竞争加剧会降低其利润;同样,如果低质量企业的产品技术水平与高质量产品差距太大,则其性价比优势将变小,其利润将下降。因此,在纵向差别寡头博弈当中,企业之间的产品质量差别,既不是遵循最大差别化原则,也不是遵循最小差别化原则,而是遵循适当比例差别化原则。

三、结论性评论

纵向差别化战略是不对称竞争格局下中国手机企业参与竞争和保持发展的内生性战略选择。在智能手机市场,面对苹果、三星等高端品牌的竞争压力,中国手机企业采取以高性价比为核心的纵向差别化战略,不仅赢得了市场空间,也促进了企业的持续发展。作为高端品牌的苹果、三星手机具有高技术和高价格的特点,它更多地针对高端用户。由于市场还存在众多中低端用户,以中兴、华为、联想、酷派、小米等为代表的中国手机企业致力于研发价格较低的中低端手机,靠高的性价比优势参与市场竞争。

中国手机企业要实现赶超必须通过克服创新收益陷阱。企业克服创新收益陷阱的商业模式和创新模式根本上决定了追赶企业的成功与否。以小米为代表的手机企业采取了将“技术创新与商业模式协同创新”的模式取得了较大的成功。非常注重市场创新,例如小米公司的成功就是靠其独特的营销方式创新成功锁定了一大批忠实用户。根据2014 年IDC 发布公告显示,2014 年小米手机的市场占有率为12.5%,三星12.1%,联想11.2%。在排名前五的厂商中,三星是唯一呈现负增长,而小米涨幅达到了186.5%。中国手机企业基于市场需求的巨大偏好差异,通过适当的技术开发和产品技术定位并通过营销策略创新,在手机市场的份额逐步上升,数量规模和低单机利润结合的薄利多销战略也使企业获得了一定的总利润。国产手机在国内市场占据75%的市场份额,同时在中东、非洲、东南亚、拉美等发展中国家为主的国际市场的销量近年来也一直呈快速上升趋势。

政府主导的产业技术政策规划与企业技术内生选择存在冲突,决定了其不会取得成功。在高技术产业发展过程中,政府部门常常希望国家通过产业技术政策来实现本国企业的技术赶超,但是本文的分析发现,政府强力实施的产业技术政策在提升本国企业技术水平的同时,可能会使行业企业陷入不盈利的市场困境,从而导致技术水平提升的同时行业企业陷入生存危机,出现产业技术政策的“创新收益陷阱”。强力实施的产业技术政策要获得成功,要么实行国有企业为主的军事化体制,要么是在技术稳定且本国市场具有较大需求保证的行业,在技术快速变化并且需求国际化的行业,政府规划的产业技术政策则无法取得成功,通过市场竞争来筛选成功的企业则是最好的政策选择。在国内企业与国际企业存在技术起点差异的行业,市场竞争会促使中国企业不断地进行技术学习和技术与管理创新,并在有利的机会窗口到来时抓住机遇实现超越。企业的产品技术定位和技术发展路线一定是企业基于自身利益寻求技术创新和市场创新有机结合的结果,而不可能是政府单纯基于行业梯度的人为设计结果。因此,政府不应主导技术发展路线设计,而应该是鼓励如何利用本土需求来提升本土企业创新收益。

在产业选择性扶持产业政策的作用空间和有效性日益有限的情况下,竞争政策优先应成为政策的调整方向。但是竞争政策的运用必须基于科学的经济效应分析,在纵向差别化竞争市场,领导企业的高价格和高利润并不一定是滥用支配地位,反垄断应谨慎。在“高质量产品高价格、低质量产品低价格”的纵向质量竞争格局下,高质量(高技术)支配企业的高价格是否就是垄断势力滥用,这是手机等高技术创新行业重要的反垄断政策问题。本文的分析显示,这一局面的出现是企业市场竞争策略反应、消费者质量偏好程度和行业技术创新等因素综合作用的结果,而且低质量企业选择较低的产品质量也是企业理性选择的占优策略结果。因此,高技术支配企业的高利润和高价格不应成为反垄断禁止的理由,只有存在严重伤害竞争的滥用支配地位行为时,反垄断执法才有必要介入。

[1].寇宗来.技术差距、后发陷阱和创新激励—— 一个纵向差异模型[J].经济学季刊,2009(2).

[2].周江华、仝允桓、李纪珍.基于金字塔底层(BoP)市场的破坏性创新——针对山寨手机行业的案例研究. 管理世界,2012(2).

[3].Choi, C, and H. Shin,1992,A Comment on a Model of Vertical Product Differentiation [J]. Journal of Industrial Economics,40(2),pp.229- 231.

[4].Gabszewicz and Thisse,1979,On Hotelling’s Stability in Competition [J]. Econometrica, 47(5),pp.1145-1151.

[5].Jean Tirole,1988,Theory of Industrial Organization [M].Cambridge MIT Press,pp.384-386.

[6]..K. Lee, and C. Lim.,2001,Technological Regimes, Catching up and Leap frogging: Findings from the Korean Industries[J],Research Policy, 30,pp.459- 483.

[7]. Mussa, M, and S. Rosen,1978,Monopoly and Product Quality [J]. Journal of Economic Theory, 18(2),pp.301- 317.

[8].Nye,John V.C,2002,The Rise of “The Rest”: Challenges to The West from Late-industrializing Economies [J]. Journal of Economic Literature,40(3),pp.956-957.

[9].Pepall, L, Richards,D, and Norman,G.2014,Industrial Organization: Contemporary Theory and Empirical Application [M].Wiley Press.

[10].Shaked, A, and J. Sutton.,1982,Relaxing Price Competition through Product Differentiation [J]. Review of Economic Studies,49(1),pp.3-13.

[11].Sutton, J,1986,Vertical Product Differentiation: Some Basic Themes [J]. American Economic Review Papers and Proceedings,76(2),pp.393-398.