国家级省级重点中学数量对人口迁入的影响

——基于2009年137个城市的截面数据

2015-12-20张秋阳高俊竹

张秋阳,高俊竹

(中央财经大学经济学院,北京102206)

国家级省级重点中学数量对人口迁入的影响

——基于2009年137个城市的截面数据

张秋阳,高俊竹

(中央财经大学经济学院,北京102206)

改革开放以来,我国的人口迁移逐步趋强并渐显高度活跃态势,迁移流向趋于多元化,而教育逐步成为人口迁移的一个重要影响因素。基于2009年城镇住户调查数据,对我国137个城市的重点中学数量对市际人口户籍迁入的影响进行实证研究。研究结果表明,从全国137个城市范围看,重点中学数量对于一个城市的人口迁入有着正向作用。但是,这种正向拉力作用在不同地区存在显著差异,西部城市的教育发展水平相较于中部、东部城市吸引作用较小。

教育水平;重点中学;人口迁移

一、引言

人口迁移是人口在空间位置上移动的一种形式,具体是指“人口在两个地区之间的地理流动或者空间流动,这种流动通常会涉及到永久性居住地由迁出地到迁入地的变化。这种迁移被称为永久性迁移,它不同于其他形式的、不涉及永久性居住地变化的人口移动。”[1]这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地的永久性或长期性的改变,即户籍迁移或非户籍迁移。改革开放以来,随着市场经济的建设与以户籍制度为核心的二元社会结构逐渐弱化,中国城市化进程不断推进,人口迁移逐步趋强并渐显高度活跃态势,迁移流向趋于多元化。将人口迁移的推—拉理论(Push-Pull Theory)推广至中国发现,中国的人口迁移模式是拉力占主导地位的模式,[2]迁入地的经济优势、工作机会、教育资源等拉动着人口的流动,自发性迁移目的主要为务工经商,而学习、培训性质或工作分配的迁移数量也在上升。

人口迁移的影响因素除了经济发展水平、收入、迁移距离等,教育也逐步成为人口迁移的一个重要影响因素,它主要体现在两个方面:一是迁入地的教育水平发展程度影响着迁入人口的数量,这多体现在户籍迁移中,教育水平越高,公共服务质量越高,通过升学实现迁移的数量会增加;二是迁移人群的受教育程度越高,代表其获取信息的能力、资源及迁移成本的承受能力越强,迁移的可能性越大。[3]

我们发现,国内外学者的研究主要集中于第二个方面,研究受教育年限对人们做出人口迁移决策的影响,即教育程度与人口迁移的关系,少数研究则是以迁入地受教育平均年限作为该地教育水平的体现,而我们的研究着手点在于以重点中学数量作为教育水平拉力因素的代表。因为随着人们对教育的重视程度的提高和重点中学升学率宣传效应,人们可能为了下一代升学更有意向重点中学数量多的城市迁移。

二、文献综述

相比从经济发展程度、迁移距离、年龄结构、性别结构等角度来分析对人口迁移的影响的文献而言,直接以“教育与迁移”为对象的研究并不多,且多集中于对迁移人口受教育程度的微观分析。国外对于教育与人口迁移的研究主要有:Sjaastad(1962)[4]运用人力资本模型理论分析证明教育程度较高的地区人口迁移规模上升;Schwartz(1976)[5]研究发现迁移距离与受教育程度呈正相关关系,即受教育程度越高,迁移可能性越大,迁移距离越远;R.H Sabot、J.B. Knight(1983)[6]研究发现迁入地优质教育资源对人口迁移构成重要拉力,个人与家庭迁移的目的在于追求城市中更多与更高的教育机会;Borsch-Supan(1990)[7]研究发现教育与人口迁移存在正相关关系;Christian Dustmann、Albrecht Glitz(2011)[8]发现迁移人口的教育背景很大程度上影响着迁移决策与迁入后的成就,并且基于教育背景的迁移决策与迁移期望对于子女的教育也有影响。

我国对于教育与人口迁移的研究相对较晚,大约开始于19世纪90年代,国内研究主要有:赵耀辉(1997)[9]以四川省为基础对教育与劳动力流动进行研究,研究发现教育程度高的劳动力比教育程度低的劳动力流动倾向更大;蔡昉(2003)[10]基于2000年第五次人口普查数据发现人口迁移的受教育程度高于全国平均受教育程度;胡士华(2005)[11]利用Logit模型使用微观数据分析研究教育对中国劳动力流动的影响发现教育对农村人口迁移具有促进作用;吴克明、田永坡(2008)[12]研究发现劳动力流动具有提高教育收益率的作用,其作用机制包括两个方面:一是劳动力流动本身具有的提高收入的作用机制,二是劳动力流动影响教育收入功能的作用机制;谢童伟、吴燕(2012)[13]基于2004至2008年我国31个省的面板数据对教育与人口迁移的相互影响进行实证分析,从全国总体来看,教育对人口的迁入迁出均呈现反向作用关系,城市教育水平与迁入及迁出也均呈现反向作用关系,县教育水平与迁入及迁出均呈现正向作用关系;刘晏伶、冯健(2014)[14]利用2010年第六次人口普查数据,对我国人口迁移的特征及其影响因素进行研究,研究发现平均受教育程度高的地区迁入率较高。

前人研究大多是从微观层面角度,加以人口迁移理论分析,得出个人受教育程度与人口迁移成正相关关系的结论。对于个人受教育程度与劳动力流动的研究占多数,且数据来源多是人口普查或者人口年鉴,重点在人口非户籍迁移,而研究教育资源与人口迁移率的关系的很少;我们的研究则将重点中学数量加入人口迁移影响因素的拉力作用,且重点在户籍迁移。本文将基于2009年城镇住户调查数据,通过实证分析,研究我国迁入市重点中学数量与市际人口户籍迁移的关系,从而探讨教育发展水平对于人口迁移的影响与城市化问题。

三、概念界定、数据来源测算与数据分析

(一)概念界定

人口迁移率是衡量人口迁入、迁出变动的相对程度的指标,反映人口在地区间移动的频繁程度,[15]包括人口迁入率、人口迁出率、人口总迁移率、人口净迁移率。迁入(出)率是指一定时期某地区迁入(出)人数占该地区总人口数的比率,总迁移率指一定时期某地区人口移动总人数占该地区总人口数的比率,净迁移率指一定时期某地区迁入迁出人口之差占地区总人口数的比重。

教育资源作为公共资源的一种,自古以来被视为厚德载物的载体,承载着人类理想和社会公德,具有公益性质,受教育者即公众始终是受益主体。教育资源是公共社会资源和市场经济资源的混合体,具有公共社会资源与市场经济资源的双重属性和功能。市场配置教育资源,就是按照市场运作规则,将教育资源的经营、管理、收益等权利,以制度的形式明确赋予教育主体——学校以及各类教育培训机构。其中,重点中学作为教育的重要承载体,承担着建立准入标准、分配教育资源的责任,国家级、省级重点中学数量一定意义上则衡量了该地区高等教育资源的辐射程度,体现了该地区教育水平的平均发展程度。

(二)数据来源与测算

市际人口迁入率来自中国统计局《城镇住户调查方案(2009)》的数据,数值等于出生时非本地户口、现为本市户口人数除以本市户籍总人口。《城镇住户调查方案》是为全面了解城镇居民生活现状及变化情况,满足各级政府制定政策计划和进行宏观管理的需要而制定的,统计调查单位为城镇住户,采用住宅框选取调查户样本,主要调查指标有代表性的样本量为65400户,调查内容主要有各调查市县的城镇居民家庭基本情况、现金收支、消费支出、非现金收入等。

国家级省级重点中学数据来源于中国示范性高中信息库,经过数据整理与匹配而得。将市城镇居民平均国家级省级重点中学数作为该市教育资源的体现,具体测算方法为本市国家级省级重点中学与省级重点中学总数量除以本市城镇居民总人口。

(三)数据分析

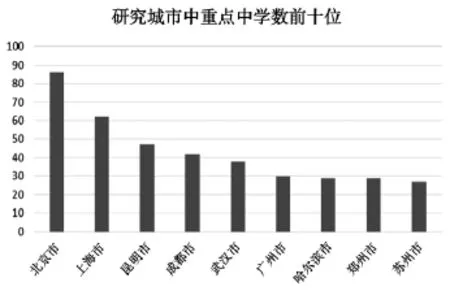

从国家级省级重点中学数据得到样本137个城市中有32个城市国家级与省级重点中学数目大于或等于15所,且这32所城市中的56%的人口迁入率超过7%,占人口迁入率超过7%的样本城市的35%。重点中学数量最多的五个城市及数量分别为北京86所,上海62所,昆明47所,成都42所,武汉38所,均为经济水平发达、教育资源丰富的一二线城市;而人均重点中学数量最多的五个城市分别为安徽安庆市、安徽宣城市、江西吉安市、江西抚州市、云南昆明市,人口迁入率除了江西吉安市其余都在7%以上。于是我们分析得出,人均重点中学数目一定程度上反映了该地教育发展水平,使得对有升学需求的教育资源相对匮乏的外市人口产生吸引作用,从而对人口迁入施加了正向影响。

图1重点中学数量描述性分析

四、模型设定

根据上述分析,本文拟通过建立以下回归模型,考察和分析国家级省级重点中学数量对人口迁入的影响,

模型1:log(migr)=α+β1*phsnum+β2*aincome+

β3*aeduc+u

模型2:log(migr)=α+β1*log(phsnum)+σ1*east*β2*log (phsnum)+σ2*east+β3aincome+β4*aeduc+u

模型3:log(migr)=α+β1*log(phsnum)+σ1*west*β2*log (phsnum)+σ2*west+β3aincome+β4*aeduc+u

其中,migr指该市人口迁入率,我们选择了样本中自1999至2009年迁移至该市的人口作为迁入人口,迁移人口的数学定义为出生日期与户籍迁入本市日期不同的个体并以此求频率;phsnum指该市城镇居民平均国家级省级重点中学数,由该市国家级省级重点中学总数量除以该市的城镇居民样本数量求得,根据上述分析,预计国家级省级重点中学数量越多,人口迁入率越大;控制变量aincome指该市城镇居民平均年收入,由于居民平均收入水平衡量了该地区的经济发展程度,预计收入越高的地区人口迁入率越大;控制变量aeduc指该市城镇居民平均受教育年限,居民平均受教育年限一定程度上度量了该地区教育水平,因此预计城镇居民平均受教育年限越大,表明该地教育水平较高,则人口迁移率越高。模型设立了两个虚拟变量east、west,分别代表是否位于中国的东、西部,以此研究分布于中国不同地区的重点中学数量对人口迁入率影响程度的差异。

模型1以该市人口迁入率作为因变量,以该市城镇居民平均国家级省级重点中学数作为自变量,并控制城镇居民平均年收入与平均受教育年限等变量,进行OLS回归分析与稳健性检验。模型2、3则是在原模型基础上分别加入了是否为东部、西部的虚拟变量与各自的虚拟变量和重点中学数的交叉项,以此分别估计中国不同行政区划的国家级、省级重点中学数量对人口迁移率的影响,并分别检验分属于不同行政区划的地区之间的差异显著性。因为我们猜测,由于东部地区经济较为发达,迁移人口的预期收入水平、工作机会、城市化发展水平等较中西部地区更高,重点中学数量对迁移人口的拉力作用相较于预期收入水平、生活环境、城市化水平等可能更不显著。而对于西部地区而言,由于其本身地理位置、自然环境与气候、地势地形、历史与政策等因素的限制,除了西安、成都、重庆等一线大中型省会城市或直辖市外,其余地区经济发展前景与城市化水平受限较大,所以我们猜测,在同等收入水平、教育水平或教育资源丰富度的前提下,人们可能更倾向于向东部城市迁移,东部城市的教育资源吸引力相较于中西部地区更大。

五、实证结果与分析

应用OLS回归的实证结果如表1。

由模型1的稳健性回归结果(表1的第一列)可得,从本文研究的自变量国家级省级重点中学数量在5%的显著性水平下显著,说明重点中学数量对于人口迁入率确实有显著正向作用,由于因变量是取对数后的人口迁入率,所以我们得出结论,在城市居民平均收入与平均受教育年限保持不变的前提下,人均重点中学数量每增加1%,该市人口迁入率增加0.226%。由此可见,一个地区的教育水平与教育资源的丰富性对于人口迁入具有正向吸引作用。

模型1的回归拟合情况由如下图2给出,我们可以看到除去最下方的异常值,OLS回归样本方程拟合情况较为理想,从“推—拉”理论来看,20世纪90年代以来决定中国省际人口迁移流场分布区域模式的动力机制以迁入地的吸引作用(拉力)为主。[16]地区教育水平的发展则是一个地区吸引人口迁入的重要拉力,但由于不同地区经济发展水平差异,教育引致的人口迁移在城市这一级水平上可能在某些地区是趋向稳定趋势。

表1重点中学数量对城市户口迁移率的作用

图2模型1的样本回归方程拟合图形

表1第二列则反映了东部地区与非东部地区(即中部西部地区)重点中学数量对人口迁入的影响,由实证结果可得,由于因变量与自变量都取对数形式,则东部地区城市的人均重点中学数量每增加1%,人口迁入率减少0.243%。交叉项east*log(phsnum)代表东部地区城市与中部西部城市重点中学数量对人口迁入率的影响差异,在模型2中交叉项在5%的显著性水平下显著,这说明两者存在显著差异,影响差异大小约为-0.55%,即城市人均重点中学数目增加1%,东部地区的人口迁入率的减少比率比中西部地区低0. 55%。由此我们猜测东部地区教育水平对人口迁入的拉力作用不明显甚至有轻微负向影响的原因是:这是因为东部城市生活工作环境收入等各方面条件,包括教育水平,相对于中西部地区较高。因此东部城市人口迁入的情况相对于中西部城市要稳定些。当然,这与我们的猜测不甚相符,但我们认为这是实证结果的可能理论解释。

而是否为东部对于人口迁移率的影响为负的原因可能是因为东部地区的城市发展较快,城市化水平较高,户籍限制更多,从而阻碍了人口户籍迁移的自由发展。户籍制度,是指与户口或户籍管理相关的一套政治经济和法律制度,其中包括通过户籍来证明个人身份、执行资源配置和财富分配。而近年来随着衍生在户籍管理制度上的利益功能的强化,人口迁移的流动性受到很大影响,给城市化进程设置了重重障碍。相较于中西部地区,东部的大中型城市数量更多,从而户籍制度相对更加严格,如北京、上海、广州等大中型东部城市的严格户籍管理体系的存在令以教育为目的的人口迁移的可能性更小。

表1第三列反映了西部地区与非西部地区(即中部东部地区)重点中学数量对人口迁入的影响,交叉项west*log (phsnum)代表西部地区城市与中部、东部城市重点中学数量对人口迁入率的影响差异,在模型3中交叉项并不显著,这说明西部地区与非西部地区重点中学数量对人口迁入的影响不存在显著差异,且由于因变量与自变量都取对数形式,则由实证结果得西部地区城市的人均重点中学数量每增加1%,人口迁入率增加0.227%。我们的理论猜测为西部地区教育水平对人口迁入的拉力作用较中部与东部地区较小的实证结果西部城市由于其地理位置、自然环境、气候、地势地形、历史与政策等因素的限制,经济发展前景与城市化发展水平受限较大,在同等收入水平、教育资源丰富度的前提下,西部城市的教育发展水平相较于中部、东部城市吸引作用较小。而实证结果中是否为西部与重点中学数目的交叉项不显著的原因可能是由于样本问题。

六、教育发展差异对人口迁入的影响

教育水平是影响人口迁入的重要影响因素,它不仅有强大的经济功能,也有重要的社会功能,它是促进社会阶层流动与推动城市化进程的一个重要的原因和途径,对于人口迁移的空间动态有决定性作用。具体体现为人们为自己或子女受到更好的教育,以及得到更高的教育回报率,总是从文化水平低、教育设施落后、教育资源较匮乏的城市向文化教育程度较高、教育资源更加丰富的城市迁移。国家级、省级重点中学作为一个城市教育资源较为集中的组织,对于城市发展教育水平、建设教育设施、传播教育资源具有深刻影响,而随着整个社会对教育重视程度的提高和重点中学升学率宣传效应,人们认为更高程度的高中教育与升入大学接收高等教育有着紧密联系,在中国的高考制度下,人们对于升学有了更高的需求。因此,从全国范围看,重点中学数量对于一个城市的人口迁入有着正向作用。但是,这种正向拉力作用在不同地区存在显著差异,西部城市的教育发展水平相较于中部、东部城市吸引作用较小。

波浪形人口迁移模式是我国现在人口迁移的主要特点,从欠发达地区到发达地区再到更发达地区,层级递进。这种迁移模式,也自然倾向于从农村到城镇,从城镇到城市,再到经济更发达的大城市,这是城市化进程的体现,因而教育对于促进城市化进程中的作用也是较为显著的。

[1]多种语言人口学辞典[Z].北京:人民教育出版社,2012.

[2]陈吉元,胡必亮.中国的三元经济结构与农业剩余劳动力转移[J].经济研究,2008(4):14-22.

[3]谢童伟.中国县级教育水平与县人口迁移相互影响分析——基于2004年-2008年31省(市)县级面板数据的实证研究[J].清华大学教育研究,2011.2(1):83-88.

[4]Sjaastad L.The costs and returns of human migration. Journal of Political Economy.1962∶80-93.

[5] SchwartzA.Interpreting the effectofdistance on migration.Journal of Political Economy,1973∶1153-1169.

[6]J.B.Knight,R.H.Sabot.EducationalExpansion and the Kuznets Effect.The American Economic Review,1983∶1132-1136.

[7] Borsch-Supan Axel.Thedouble-edged impactof education and mobility.Economics of Education Rev iew,1990∶39-53.

[8] Christian Dustmann,Albrecht Glitz.Migration and Education.Norface Discussion Paper.Series 2011011, Norface Research Programme on Migration,Department of Economics,University College London.

[9]赵耀辉.中国农村劳动力流动及教育在其中的作用——以四川省为基础的研究[J].经济研究,1997(2)∶37-42.

[10]蔡 昉.劳动力流动的政治经济学[M].上海:上海人民出版社,2003.

[11]胡士华.教育对我国农村劳动力流动影响研究[J].经济问题,2005(10)∶40-42.

[12]吴克明,田永坡.劳动力流动与教育收益率∶理论与实证[J].华中师范大学学报,2008(6)∶107-114.

[13]谢童伟,吴 燕.教育发展差异对人口迁移的影响——基于城市化发展的视角[J].南方人口,2012(6)∶15-21.

[14]刘晏伶、冯健.中国人口迁移特征及其影响因素——基于第六次人口普查数据的分析[J].人文地理,2014 (2)∶129-137.

[15]向 洪,邓 明.人口管理实用词典[Z].成都:成都科技大学出版社,1990.

[16]王桂新,潘泽瀚,陆燕秋.中国省际人口迁移区域模式变化及其影响因素——基于2000和2010年人口普查资料的分析[J].中国人口科学,2012(5)∶2-13.

[责任编辑:王 帅]

C812

A

1005-913X(2015)05-0028-04

2015-03-20

张秋阳(1994-),女,山东聊城人,本科学生,研究方向:经济学。