生鲜农产品冷链物流协同路径及实现机制研究

2015-12-07王志国

王志国

(浙江经贸职业技术学院,浙江 杭州 310018)

WANG Zhi-guo

(Zhejiang Economic and Trade Polytechnic,Hangzhou 310018,China)

“民以食为天,食以安为先。”随着我国城乡居民收入和消费能力提高,居民对生鲜农产品品种的多样性和品质上的新鲜度提出了更高的要求,并且近年来接连曝光的农产品安全质量事件使人们早已心有余悸。此外,我国各地屡次出现农产品“卖难买贵”、增产不增收等现象,不仅影响了城乡居民的生活水平,更沉重打击了农民的生产积极性。由于冷链物流能保证农产品质量安全和品质,有效降低农产品产后损耗,而且作为供需方之间的“蓄水池”,能有效调节农产品供需平衡,冷链物流受到行业内外的高度重视。而我国冷链物流的总体发展水平比较落后,节点衔接不畅以及“断链”等问题层出不穷;尽管农产品冷链产业规模与发展速度远逊于市场需求,但由于市场供需信息不对称,冷链物流设备设施使用率并不高。因此,从系统协同视角下探究我国农产品冷链物流的协同路径和实现机制,推动相关企业在互动协调中解决产业发展“瓶颈”,实现冷链物流节点无缝衔接和资源的有效整合,具有十分重要的现实意义。

1 文献综述

在美欧等西方发达国家,农产品冷链物流经过了近百年的发展和应用,已经形成了综合化、一体化的冷链物流系统,农产品冷链物流的研究体系也较为全面和深入。我国农产品冷链物流处于发展初期,国内学者对农产品冷链物流发展现状以及主要障碍研究颇多。著名的流通经济学家丁俊发(2010)以及朱仕兄(2012)、王家旭(2013)等多位专家学者的观点基本类似,主要问题有:①农产品冷链物流设施设备严重不足且技术落后,冷库结构城乡布局不合理,80%以上果蔬类、70%以上肉禽类产品仍然在常温物流下流通;②冷链物流节点衔接不畅,存在较为严重“断链”;③第三方冷链物流数量众多但规模小、竞争力弱、服务质量差,能在全国范围内实现全程冷链物流配送的企业屈指可数;④冷链物流标准尚不健全,执行力度差,强制性标准缺位下难以形成有效监管。

针对以上主要问题,研究者主要从冷链物流模式、系统优化、第三方冷链物流与冷链产业标准等方面进行了探讨。知名物流专家邬跃(2010)、商务部特聘专家洪涛(2013)以及张明玉(2010)、杨钧(2013)等多位学者认为农产品冷链物流模式正向多元化发展,并比较分析了批发市场、加工企业、连锁超市、第三方物流以及农民专业合作社为主导的冷链物流模式各自的优缺点和发展趋势。杨芳,谢如鹤(2012)、张明玉(2010)、周伟(2013)等多位专家学者,分别从物流系统论、第三方物流、交易成本与效率角度进行了研讨,并构建相应模型进行分析,提出实现冷链物流优化的策略和方法。

综上可知,尽管我国农产品冷链物流存在不少问题,但冷链物流市场需求非常广阔,关键是要寻求科学合理的方法,解决农产品冷链物流发展“瓶颈”。农产品冷链物流是一项复杂的系统工程,实现农产品安全高效的“从田间到餐桌”无缝衔接,既需要冷链物流技术的充分应用,更要有较高的组织协调性,而我国农产品冷链物流节点企业合作普遍较为松散,互动协调、同步运作的意识与能力急需提高。因此,探究冷链物流节点的协同路径和实现机制是十分有必要的。

2 生鲜农产品冷链物流协同模型的构建

德国知名科学家赫尔曼·哈肯的协同学揭示了开放复杂系统的相变,系统从混沌到有序、从低级有序到高级有序演变,是由系统的序参量交替主宰和支配的一般规律。生鲜农产品冷链物流系统是由多个非特定企业满足市场需求而自组织形成的一个“虚拟企业”,冷链物流主体要素(节点企业)、客体要素(农产品和信息)与冷链物流设备设施要素共同构成了农产品冷链物流系统。该系统既具有一定的结构,又按照一定的规律运作,表现为“有序”,而且该系统自组织方式远比自然系统更为复杂。

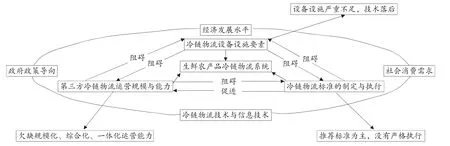

由于生鲜农产品冷链物流系统受到系统内外诸多因素的作用和影响,量化求解序参量过程异常繁杂。本文借助于徐绪松教授探索图的思想和方法,分析了影响生鲜农产品冷链物流协同的多重因素及其互动、层次关系,最终确定了该系统的序参量(见图1)。政府政策的支持、经济持续发展、冷链物流与信息技术的进步、社会消费需求提升等系统外因素以控制参量的形式影响系统自组织过程,并自发地推进冷链物流协同的产生和发展。系统内三大主要因素包括冷链物流设备设施要素(α)、冷链第三方物流规模与运营能力(β)及冷链标准体系的完备与执行(γ),是支配冷链物流系统协同的序参量,三者之间相互影响、互相制约,深刻地影响了冷链物流系统协同进程。

图1 影响生鲜农产品冷链物流协同的因素及互动、层次关系

通过分析系统内三大因素的关联性以及对系统协同的影响,就目前来看,序参量α 和β 阻碍了冷链物流系统协同进程,序参量γ 对系统协同的影响好坏参半。由于我国生鲜农产品冷链物流处于起步阶段,降低行业准入门槛有利于专业化冷链物流企业的快速发展,但也抑制社会对冷链物流设备设施的需求。因此,冷链物流标准的制定和执行应合理把握一个宽严相济的“度”,而不是一味的松弛。针对影响生鲜农产品冷链物流协同进程的序参量,可采取适当的被组织策略调节或改变相应控制参量,有意识增强良性序参量和抑制不良序参量对系统的作用和影响,减少系统内耗的时间和程度,促使冷链物流系统协同向更高层次演化。

3 生鲜农产品冷链物流协同路径

生鲜农产品冷链物流协同,既可推行相同或不同行业主体横向协同,又可在同一产业内实行产供销企业纵向协同,或者两者兼而有之。无论是冷链物流节点企业横向协同,还是纵向协同,第三方冷链物流企业将起到重要的作用。

3.1 生鲜农产品冷链物流计划与决策协同。随着信息技术的快速发展,以分布式数据库管理系统与EDI 技术为代表的信息技术的广泛应用,企业完全可以借助现代信息技术,实现生鲜农产品冷链物流信息及时传递与实时分享。为了提高冷链物流系统的高效性和灵活性,将原先分布在冷链物流节点企业的生产计划、分销计划、物流储配计划,重组整合成以满足客户物流服务需求为中心的冷链物流协同计划,并建立统一的冷链物流协同计划平台,以此为基础整合冷链物流节点企业的IT 系统,使其与冷链物流协同计划平台逐步对接、融合,最终实现信息的交换与共享(见图2)。

借助于冷链物流协同计划平台,冷链物流节点企业共同参与制定与执行冷链物流协同计划,通过信息共享实现联动的生鲜农产品冷链物流运营与管理,迅速、准确地做出有利于冷链物流系统的最优选择与规划。协同计划始于冷链物流服务需求方的销售计划共享,冷链物流服务需求方首先根据市场需求以及历年销售数据生成农产品物流需求计划,并上传到冷链物流协同计划平台。第三方冷链物流查阅冷链物流需求计划,并对自身冷链物流储配能力进行评估后,制定并上传冷链物流储配计划。冷链物流需求方按照事先确定的指标体系评估物流计划,并根据评估的结果直接通过EDI 向第三方冷链物流发出物流需求订单。更进一步,引入具有交互性和智能性的多智能体(Agent)技术,协同平台可构建基于Agent 的冷链物流协同决策模型,通过信息的实时交换和协商支持节点企业自动参与冷链物流协同决策,实现冷链物流资源的优化配置。

图2 冷链物流协同计划平台及运作

3.2 完善农产品冷链物流标准,营造规范有序的市场环境。我国绝大多数第三方冷链物流企业仅能提供冷链物流环节中若干项业务,并不能够提供一体化、综合化的冷链物流服务。从某种程度上看,生鲜农产品冷链物流是由彼此独立、相互依存的多个“点”串联而成。针对我国尚不成熟的冷链物流市场,如何制定冷链物流标准规范与指导“点”以及“点与点之间”的有效衔接显得尤为重要。政府与行业协会等机构应首先完善冷链物流标准,通过标准指导与约束冷链物流企业的运营和业务操作。为了尽可能降低生鲜农产品安全质量风险,冷链物流企业应严格执行已颁布实施的各类冷链标准(包括推荐性标准),并积极推动跨区域、跨企业的协同监管,形成贯穿整个冷链物流的全程透明并可控的质量追溯体系。在农产品安全问题日益突显和复杂的情形下,农产品质量监管部门应逐步加大检查和监督相关企业冷链标准执行情况,企业一旦触碰红线,将给予严厉的惩罚,以营造规范有序、公正公平的市场经营环境。

3.3 生鲜农产品冷链物流要素协同。与常温物流相比,冷链物流不仅初期投入巨大,后期的使用维护成本高,而且此类资产具有很强的专用性。如果投入使用后冷冻冷藏货源量不足,将给企业带来沉重的经济损失与负担。冷链物流要素协同主要包括两个方面:一方面,第三方冷链物流、分销商、农民专业合作社等参与方在冷链物流资源要素的投资、使用与维护达成某种共识,共同兴建冷库及附属配套设施,联合投资购买冷链物流设备,形成冷链物流资源投资主体的多元化、冷链物流资源利用的协同化以及冷链物流管理的共同化,从而拓宽冷链物流资源投入资金来源,降低单个企业资金压力与风险。另一方面,整合社会现有冷链物流资源,建立以城市或区域为核心的冷链物流虚拟配送中心,实现冷链物流设备设施的互用、共享,弥补第三方冷链物流储配功能上的不足,同时通过信息交换与共享来快速反馈客户需求,减少供需信息的不对称而导致社会冷链物流资源供应相对不足或过剩的情形。

4 生鲜农产品冷链物流协同机制

农产品生产者、加工企业、分销企业以及第三方冷链物流位于农产品冷链物流不同节点,存在着互利互惠、相互依存的合作关系和相互促进的作用。冷链物流协同能有效整合冷链资源要素,优化冷链物流管理,并以较低的成本实现冷链物流无缝衔接,确保农产品冷链物流的安全性和实效性。然而,由于经营环境的复杂性、不确定性以及节点企业作为经济人的有限理性,而且第三方冷链物流作为物流服务的代理人,客观上具有信息不对称的优势,企业不同的利益诉求和价值导向必然触发企业之间的利益博弈,极有可能形成个体利益最大化而系统整体利益受损的“双边际效应”,与协同目标背道而驰。

利益预期是系统协同的最为强烈的内生驱动力,促使冷链物流节点企业协同的产生和发展,而风险则是冷链物流系统协同向更高层次发展的制动力,科学合理地均衡冷链节点企业的利益与风险是系统协同的关键。因此,应优先建立“利益共享”与“风险共担”的激励与约束机制,自发地调控企业的决策动机和行为,促使冷链物流系统绩效达到最优。利益与风险协同机制的设计原理并不复杂,按照冷链物流节点企业投入的资源要素的成本进行合理分配,并采用Shapley 值法模型等方法对合作方的风险水平进行评估,并根据风险补偿原则对原有的收益分配方案做出适当调整。

然而,利益共享与风险共担的协同机制也并不总是有效。尽管冷链物流系统协同收益是节点企业共同创造,但大部分协同收益被主导企业获取,协同收益是否公平合理的分配主要取决于核心企业的长远规划和智慧。此外,冷链物流协同既要受到系统内外不可控因素的影响,致使未来预期的不确定性,又由于委托—代理关系的客观原因导致契约不完备、信息不对称等风险,冷链物流节点企业可能滋生投机违约行为。当节点企业所获得的风险补偿难以弥补未来预期的收益降低时,冷链物流系统协同将戛然而止。因此,在利益—风险机制的基础上,还须广泛地建立信任机制、信息共享机制、沟通机制以及冲突解决等机制,弥补利益—风险机制的不足与缺陷。

5 结束语

冷链物流系统协同能有效解决生鲜农产品产业发展中亟待突破的物流“瓶颈”,但冷链物流系统协同效益的获得并不能一蹴而就,相关主体应有意识、逐步地采取被组织的策略和手段,促使自组织协同向更高阶段演化。作为行业发展的领头羊,冷链物流核心企业应在充分信任与合作的基础上,引导企业互动协调发展,提升冷链物流系统的效益。为了推进农产品冷链进一步持续发展,政府和行业协会也应充分发挥行业主导作用,出台相关政策规范冷链物流市场环境,鼓励与扶持冷链物流企业做大、做强。

[1]赫尔曼·哈肯.协同学:大自然构成的奥秘[M].上海:上海译文出版社,2005.

[2]张明玉.中国农产品现代物流发展研究——战略·模式·机制[M].北京:科学出版社,2010.

[3]丁俊发.农产品物流与冷链物流的价值取向[J].中国流通经济,2010(1):26-28.

[4]洪涛.我国农产品冷链物流模式创新与发展[J].中国农村科技,2013(8):43-45.

[5]兰洪杰.冷链物流系统协同对象与过程研究[J].中国流通经济,2009(2):20-23.

[6]王志国.博弈视角下电子商务物流服务质量提升策略研究[J].物流工程与管理,2013(12):38-40.

[7]Barbara Burlingame,Maya Pineiro.The essential balance:Risks and benefits in food safety and quality[J].Journal of Food Composition and Analysis,2007(20):139-146.

[8]Hans Rediers,Marijke Claes.Evaluation of the cold chain of fresh-cut endive from farmer to plate[J].Postharvest Biology and Technology,2009,5(2):257-262.