当代大学生宗教信仰的实证研究与对策分析

2015-12-04赵子林刘迪翔

赵子林+刘迪翔

摘 要:大学生的精神信仰直接关系国家和民族的未来。调研发现,部分大学生对宗教信仰态度暧昧甚至已经初步确立起宗教信仰。究其原因,人有精神和信仰的追求,赋予了大学生宗教信仰以可能;宗教文化的神秘魅力,使得宗教对大学生产生特有的吸引力;大学生对宗教的认知、动机、态度存在的片面性,为其信仰宗教创造了条件;大学生思想政治教育存在的不足进一步促成了部分学生选择宗教信仰。对此,必须在高校加强马克思主义宗教观教育,以理服人;加强对大学生的人文关怀,以情感人;加强校园文化建设,以文化人;健全管理机制,以制度育人。

关键词:大学生;宗教信仰;原因;对策

大学生是国之栋梁,也是中国特色社会主义伟大事业的建设者和接班人,肩负着中华民族伟大复兴的历史重任。其精神信仰状况直接关系到国家文化安全,影响着国家和民族的发展。在各种信仰中,宗教信仰对人的影响尤为深远。当前,社会上宗教文化和宗教活动对大学生影响不断扩大,境外势力也加紧利用宗教对我高校进行渗透,教育引导大学生正确认识和对待宗教问题,成为极其重要的一项现实课题。

一、当前大学生宗教信仰的现状

本次调研选取湖南四所高校(湖南大学、湖南师范大学、湖南涉外经济学院、长沙民政职业技术学院)的大学生进行抽样调查,运用SPSS软件进行统计与分析,以了解高校大学生宗教信仰情况。本次调查问卷共计发放800份,回收761份,问卷有效率为95.1%。调研对象中,男女生比例基本一致,男生355人,占46.6%,女生406人,占53.4%;专业覆盖面较广,文史类284人,占37.3%,理工类374人,占49.2%,艺体类103人,占13.5%;生源地涵盖了中、东、西部城镇和农村,其中来自中部农村282人,占37.1%,中部城镇220人,占28.9%,西部城镇61人,占8%,西部农村47人,占6.2%,东部城镇103人,占13.5%,东部农村48人,占6.3%;汉族682人,占89.6%,少数民族79人,占10.4%;党员45人,入党积极分子173人,团员515人,群众28人,分别占5.9%,22.7%,67.7%,3.7%。

1. 大学生对宗教的了解程度不深,宗教认知表现出片面性和模糊性

问卷中设计了宗教的本质,宗教与科学的关系,宗教信仰与马克思主义信仰之间的关系,宗教的发展趋势等问题来了解大学生对宗教的认知状况。关于宗教的本质,受访学生中只有7.9%的人认为宗教是唯心主义,有77.2%的人认为宗教是一种历史文化现象;3.6%的人认为宗教就是一种迷信,是荒诞学说;还有14.2%的人回答“说不清”。

关于宗教与科学的关系,认为宗教包含真理,宗教与科学并不矛盾的占54.3%;认为宗教与科学互相冲突的占10.6%;“说不清”的占35.2%。关于宗教信仰与马克思主义信仰之间的关系,认为宗教与信仰马克思主义有冲突的占22.2%,认为没有冲突的占54.9%,选择“说不清”的占22.9%。

关于宗教的未来,认为宗教会永恒存在的占45.1%;认为随着科学的发展和普及,宗教将迅速走向灭亡的占8.7%;认为宗教在未来社会将长期存在,但最终将走向消亡的占46.3%。

值得关注的是,当问及信教者是否了解其所信奉的宗教的基本教义时,不清楚的占50.8%,只是了解个大概的占22.2%,有点模糊的占24.6%,十分清楚的占2.4%。与此同时,在调查大学生是否读过相关宗教典籍时,表示读过、且十分熟悉的占1.3%;粗略读过的占22.9%;未曾读过的占75.8%。这反映出大学生整体上对宗教的认知仍处于较肤浅的水平。

2. 大学生对宗教持宽容态度,倾向于积极评价宗教的作用

关于宗教对个体的作用,受访学生中认为宗教可以净化心灵的占68.6%,认为是精神寄托的占17.4%,认为可以规约言行的占12.7%,认为是精神鸦片的仅占0.9%。关于宗教的社会作用,受访学生中认为利大于弊的占57.9%,认为弊大于利的占23.9%,还有6.5%的受访者认为宗教有利无害。

当问及对周围人信仰宗教的态度时,选择理解并支持的占17.9%,尊重他人选择但自己不信教的为67.1%,持无所谓态度的占14.2%。在高校校园是否允许传教问题上,认为可以公开传教的占32.1%,绝不允许的占26.2%,无所谓的占37.4%,认为允许秘密传教的占4.3%。在高校开设宗教课程的态度上,4.2%的受访者选择大力支持,81.6%的学生认为应该开设、但要适度,14.2%的学生认为应坚决禁止。

3. 大学生中虔诚信仰宗教的比例不高,但发展趋势值得关注

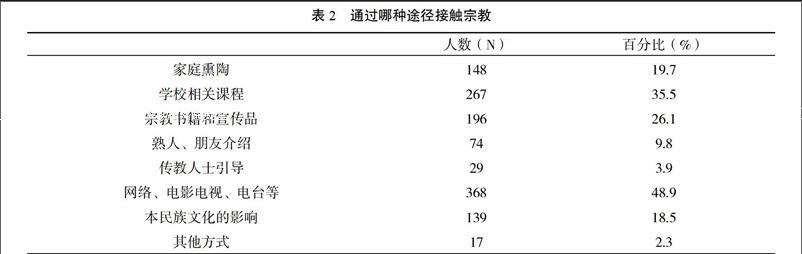

调查显示(见表1),在761份有效问卷中,表示有虔诚信仰的虽然仅占7.6%,但对宗教有兴趣,表示将来也许会信教的占34.6%,这显然给宗教留下了很大的发展空间,值得我们高度关注。

从信仰选择来看,信仰佛教、基督教的占较大的比例。其中信仰佛教占48%,信仰基督教占14.5%,道教占9.2%,伊斯兰教占5.3%,多教共信的占15.1%。另外,在信教学生中,当问到今后是否会继续信仰宗教时,回答坚定不移地继续信仰宗教的占26.8%,可能会放弃占11.4%,视情况而定为61.8%,这又反映出大学生宗教信仰的模糊性和可变性,为有效开展教育引导工作提供了可行性。

4. 大学生信仰宗教的动机复杂,真正信奉教义的不多

当问及信仰宗教的动机时,46.9%的信教学生首选的是对宗教文化的兴趣,仅有10.9%的学生选择信奉教义。另有36.1%的学生认为在宗教信仰内可以找到人生的意义及归属感,25.9%的学生选择遭受挫折后寻求心灵安慰,19%的学生选择驱灾避祸,6.1%的学生选择逃避现实。这就说明,大学生中真正的坚定宗教信仰者并不多,很多人所谓的宗教信仰可能仅仅只是对宗教文化感兴趣而已。更何况还有一些学生的动机表明其信仰宗教主要是出于逃避现实和驱灾避祸的功利目的,这也与真正的宗教信仰相去甚远。

5. 大学生接触宗教的途径广泛,大众媒体的影响最大

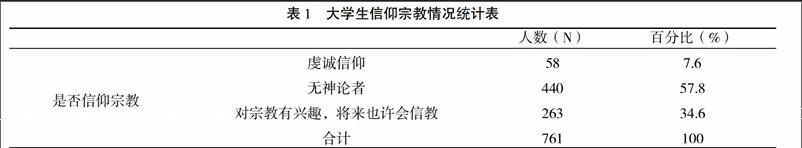

调查显示(见表2),在大学生接触宗教的途径中,网络、电影电视、电台等大众媒体是主体,占48.9%,接下来依次是学校相关课程(35.5%),宗教书籍和宣传品(26.1%),家庭熏陶(19.7%),本民族文化的影响(18.5%),熟人介绍(9.8%)等,而“传教人士引导”排在最末位,仅占3.9%。与此相应,在回答“大学校园里是否碰到过有人传教或者受邀参加宗教活动”时,选择从未有过的占65.7%,经常有的仅占2.3%,偶尔有的占32%。这说明大学生主要是在日常生活中接触宗教,大众传媒、家庭环境等对于大学生接触、信仰宗教影响很大。

二、影响大学生宗教信仰的原因分析

1. 人有精神和信仰的追求,赋予了大学生宗教信仰以可能

没有信仰,就没有名副其实的品行和生命;没有信仰,就没有名副其实的国土(惠特曼语)。人生存于世间,需要物质的家园,更需要精神的家园。且唯有精神的家园,才使人因获得内在源泉而充实、自信,源源不断地输送力量给人以永远的支撑和永恒的动力。“由于信仰的存在,人类才得以从其具体生活的狭小时空范围和基本的生理需要的限制中超越出来,从生命本身所具有的客观缺陷和限制中解脱出来,从而为自己的存在和发展开辟出了新的领域、秩序和方向。可以说,信仰构成了人类精神寻求逃避永恒和无限的压迫以及驱除人类自身在宇宙存在中的漂泊感和孤寂感的驿站和家园。”{1}

大学生对精神和信仰的追求,来源于其精神生活的需要。大学生正处于世界观、人生观、价值观初步形成的阶段,其心智逐步走向成熟,理性判断思考能力较强,并且已经获得较为丰富的知识,这就使得大学生思维高度活跃,易于接触新思想新观念,把对精神生活的追求作为其自我发展的核心内容。与此同时,大学生正处于校园学习与社会工作的过渡阶段,这一阶段的复杂性,使得大学生对所面临的就业压力、情感压力、竞争压力、学习压力等普遍容易产生不适应性。再加上大学阶段的学习并不如以往那样受到学生家长、老师的严格约束,而更多的是一种自我的要求、调整以及对未来发展方向的自我确定与追寻。因此,在面对上述困境时,一些学生容易走向失落,陷入彷徨,而此时在精神和信仰的追求就在某种程度上成为了大学生缓解压力的手段之一,以此达到心理上的安慰和人生道路的指导。这也是调查中信教大学生之所以把“在宗教信仰内找到人生的意义及归属感”、“遭受挫折后寻求心灵慰藉”作为其信仰宗教的重要根源。

2. 宗教文化的神秘魅力,使得宗教对大学生产生特有的吸引力

一方面,宗教的神秘魅力源于其对于彼岸世界的关照以及对人的终极关怀。生活在现实世界中的人总是受困于物质和欲望,承受着无尽的压力、烦恼乃至痛苦。生老病死、七情六欲,无人可以超脱。但在宗教世界里,往往通过描绘一个理想天国或极乐世界,驱逐人类对于死亡的恐惧和对红尘俗世的烦恼,为信教者构建生命的意义和无限美好的希望。几乎所有宗教都描绘了令人神往的未来图景。如佛教把彼岸世界描述成一片乐土,随时都有雨水润泽,庄稼繁茂,硕果累累,五谷丰登。基督教也把天堂描绘得非常美丽,在那里充满了仁爱、善良、平等,人们勤劳勇敢,是信仰者敬畏和神往的地方。如马克思所言,“宗教里的苦难既是现实苦难的表现,又是对这种现实的苦难的抗议。宗教是被压迫生灵的叹息,是无情世界的情感。”{2}宗教描绘的是美好的未来世界,但关照的却是人们现实生活的苦难。宗教中的众生平等,互帮互爱无不代表着人们对美好生活的期待,带给人们精神上、心灵上和情感上的希望,从而彰显其强大的吸引力。

另一方面,宗教的魅力也得益于宗教自身的世俗化改革。宗教无疑是神圣的,但从宗教整体的发展来看,它也必须适应整个社会的发展。完全脱离现实社会的宗教只能成为“空中楼阁”,必将走向衰微。尤其是随着科技的进步和人类知识与理性的积累,宗教遭受到日益严峻的挑战。因此,目前世界上能够成功生存发展的宗教,都是那些能不断对自身进行调节以适应社会发展的宗教。

以基督教为例,“新教为世俗化充当了历史上决定性的先锋。”{3}为适应资本主义市场经济的形成和发展,新教通过16、17世纪的宗教改革形成了新的教义。马丁·路德提倡基督徒要在现世的活动中为上帝服务,在现世实现自我的拯救和人生价值;加尔文鼓励人们通过奋斗创造财富,以此荣耀上帝,证明自己是上帝的选民。到了19世纪末,新托马斯主义兴起并在二战后流行于整个西方世界。该宗教理论在坚持以信仰上帝为最高原则的前提下,努力适应时代需要,力图调和理性和信仰、科学和宗教、人性和神性的关系。如在宗教与科学、理性与信仰的关系上,新托马斯主义认为,现代理性并非基督教的对立面,人类的理性也非神学信仰的敌人,它们并不相互排斥,而是互为制约,共生共荣的。新托马斯主义主张,每一个基督教徒必须学习并掌握现代科学技术,才能真正表达对上帝的挚爱。而且,科学理性的普及并不会动摇基督教信仰存在的基础,反而可以为基督教的存在和发展提供支持和服务。在他们看来,人类的科学理性并不能解决现代社会的一切问题,宗教信仰的精神牵引与心灵抚慰作用在现代社会里仍然是不可替代的。

显然,宗教的世俗化改革是在竭力调和神圣与世俗的关系,尽力适应时代和社会的发展需求。这种改革也的确使得古老而神秘的宗教变得亲切而实在,“虚实”结合,相得益彰,其诱惑力和吸引力自然就更强。

3. 大学生对宗教的认知、动机、态度存在的片面性,为其信仰宗教创造了条件

调查发现,大学生群体对宗教的认知偏向于正面评价,对宗教缺乏全面和科学的了解。首先,就对宗教本质的认识程度而言,只有7.9%的受访学生认为宗教是唯心主义。而且,不少大学生选择信仰宗教是出于功利目的,是为了让自己得到佛祖、上帝等的庇佑。其实,他们对于宗教教义、宗教典籍大都不了解或只是初步了解。其次,就宗教的作用而言,大学生群体大多肯定宗教对社会和个体发展的积极意义,认为宗教对社会发展的作用利大于弊,有利于社会秩序的稳定。而对于个体的发展,则认为宗教可以净化自身的心灵,成为个人精神的寄托,并可以规约人的言行。再次,就宗教与科学、与马克思主义信仰的关系的认知而言,多数大学生认为宗教包含真理,与科学并不矛盾。有54.9%受访学生认为信仰宗教与信仰马列主义,共产主义没有冲突。

大学生群体尤其是信教大学生对宗教信仰的动机充满感性色彩,缺乏理性分析。动机在心理学上涉及行为的发端、方向、强度和持续性,是直接推动个体活动以达到一定目的的内部动力。大学生信仰宗教的动机包括对宗教的好奇,宗教文化的兴趣以及通过宗教寻找人生的意义和归属感,当遭受挫折后寻求心灵慰藉,甚至还包括带有迷信色彩的驱灾避祸,大学生群体出于对宗教文化的兴趣以及在宗教中寻求人生的意义和归属感的动机十分明显。正如本次调查所发现的,大学生的信教动机起初是由好奇这种情感因素引起的。当大学生刚开始接触宗教时,会由于自身的猎奇心理,激发出他们对宗教的兴趣,促使他们主动的去了解宗教的相关知识以及参加信徒组织的一些宗教活动。在这系列过程中,逐步由兴趣上升到信仰。

大学生群体对宗教信仰采取比较宽容、暧昧的态度。主要表现在对周围人信教采取理解和支持的态度;对校园传教行为则更多采取不予理睬的态度,很少向辅导员或相关部门报告;而在高校开设宗教课程等方面,大部分都支持学校适当开设宗教课程。

4. 大学生思想政治教育存在的不足进一步促成了部分学生选择宗教信仰

首先,思想引导不够。思想引导不够主要体现为教育者未能以科学的理论正确引领学生思想发展,在宗教问题上,则表现为马克思主义宗教观的引领作用发挥不够。究其原因,主要有“不愿”和“不能”两方面。

“不愿”体现为部分思想政治工作者对宗教信仰自由政策认识不清、把握不准,以为只要不在校园里公开传教,学生自己信不信宗教那是学生的自主选择,不应干涉,也谈不上引导,从而主动放弃了思想政治工作者理应承担的以正确思想引导大学生发展的责任;“不能”体现为部分思想政治工作者自身的理论素养不够,对宗教本质、宗教存在的长期性、复杂性等解释不清。

其次,人文关怀不足。思想政治工作本质上是人际间的思想和情感沟通,要求“人和人心灵上的最微妙的相互接触”{4}。因此,人文关怀成为思想政治教育的一条基本原则,教育者唯有以“关心者”的角色开展工作,方能直达受教育者的心灵深处,促成受教育者价值观念和认知信仰的内化。调研发现,相当一部分学生倾向宗教信仰都与其自身在生活中所遇到的困难和迷茫有直接关系。他们或是家庭发生不幸或重大变故,或是学业和求职等问题上遭遇挫折,或是个人在爱情、友情上遭遇打击……这种情况下,思想政治工作者理应以关心者和朋友的角色出现,倾听其困惑,开导其情感,并尽可能帮助其解决实际困难。但反观现实,我们的大学生思想政治教育由于理念、条件、环境等原因未能充分体现这一要求,在这些学生陷入情感低谷和生活迷茫而最需要关怀和帮助时,未能很好地发挥积极效应。

再次,管理存在疏漏。研究发现,高校对于宗教的校园传播仍然存在管理疏漏。本次调查中,关于大学生是否在大学校园里碰到有人传教或被邀请参加宗教活动的问题上,表示有过此经历的占34.3%,其中经常有占2.3%,偶尔有占32%。同时,就校园里是否曾遇到哪些向你传教的人员时,15.7%的受访学生选择了遇到过本校信教的同学,13.9%的受访学生选择了校外宗教人士,6.5%选择了外校信教的同学。

三、加强大学生宗教观引导与教育的对策

调研大学生宗教信仰的现状,目的就是要认清形势,找准症结,更有针对性地加强对大学生的宗教观的引导和教育,切实用马克思主义引领大学生精神世界的健康发展。由上文的分析可知,许多大学生的宗教信仰具有模糊性和可变性,真正能够了解教义并在行为上按教义行事的少,其所谓的信仰往往仅仅只是精神寄托而非真正的理想选择,这使得对大学生宗教观进行教育引导成为可能。

1. 加强马克思主义宗教观教育,以理服人

“对于思想问题采取粗暴的办法、压制的办法,那是有害无益的。”{5}对大学生的宗教观进行引导,必须采取说理的方式。这既是解决人的思想问题的一般原则,也是顺应大学生思维方式和个性特征的必然选择。那么,在宗教问题上该跟大学生讲什么理?最核心的当然是要讲清楚宗教的唯心主义本质。围绕这一核心,同时也要就大学生普遍关心的宗教的功能和社会作用,宗教为什么能长期存在?宗教的发展趋势等问题做出科学分析和解答。

高校思想政治工作者要通过说服教育的方式,以理服人,帮助大学生识别宗教的本质,并立足于现实,用马克思主义宗教观指导学生认识宗教现象。这就要求:首先,高校思想政治工作者自身应加强理论学习,端正观念并夯实专业功底。高校思想政治工作者是思想政治教育活动的发动者、组织者和实施者,其思想和行为直接影响到思想政治教育的效果。调研发现,部分思想政治工作者本身宗教观存在偏差,认为“宗教是一种高尚的精神信仰”,对“科学最终必将战胜宗教”存有疑虑{6}。这种认识上的不清晰、信仰上的不坚定必然导致其说理效果大打折扣甚至产生负面影响。在对大学生进行马克思主义宗教观的过程中,高校思想政治工作者必须夯实马克思主义宗教理论知识,同时密切联系生活实际,善于就有关宗教的起源、本质及其发展规律、消亡条件等做出科学回答,此外,还应就宗教道德的价值和缺陷、著名科学家信教的事实、共产党员不能信教的要求等做出令人信服的说明。

其次,抓住思想政治理论课的主渠道。思想政治理论课承担着对大学生进行系统的马克思主义理论教育的任务,是大学生思想政治教育的主渠道。应针对宗教的蔓延扩张、西方势力利用宗教对我国进行思想渗透和破坏活动等增强马克思主义宗教观在教材中的内容体现,形成比较完善的知识体系和课程体系,将马克思主义宗教观教育融入大学生世界观、人生观、价值观以及党史国史、党的大政方针教育的方方面面。

2. 加强对大学生的人文关怀,以情感人

情感沟通最能拉近人与人的距离。宗教之所以吸引人,除了本身的神秘感带来的魅力外,很大程度上也与宗教注重平等团结、强调关爱互助有关。如基督教就十分重视对教徒的探访,以此增加信徒对教会的归属感和认同感。教徒生活中遭遇挫折或者精神迷茫之时,既可向上帝祷告,也可向教职人员倾诉心声,寻求精神慰藉。

教育引导大学生形成正确的宗教观,必须立足情感交流,注重人文关怀,真正做到尊重人、理解人、关心人、帮助人。落实人文关怀,要从利益、情感、心理三方面着手。首先,高校思想政治工作者要切实关注学生的利益诉求,把解决思想问题与解决学生最关心、最直接、最紧迫的利益问题结合起来,尽可能帮助学生解决各种实际困难。其次,要积极改进教育的方式、方法,注重体谅关心,切实在情感上与学生拉近距离,赢得学生的尊重和信任。再次,加强对大学生心理问题的及时疏导,帮助学生解决思想困惑与矛盾,疏导情绪,保持心理平衡,培育和谐的同学关系与师生关系,并注重发挥大学生同辈群体的作用,通过加强社团建设、班级文化建设等营造同学间相互关爱、相互扶持、共同进步的良好氛围,让学生在积极向上、团结友善、关爱和谐的环境中健康成长。

3. 加强校园文化建设,以文化人

人的思想观念总是在一定的生活环境中形成和发展的,尤其是社会环境对人的思想更是具有决定性的影响。大学校园是大学生学习生活的主要环境,建设和发展积极健康的校园文化,这是引领大学生精神成长,抵制各种宗教文化侵蚀的重要载体和途径。

针对宗教对大学生的影响,高校校园文化建设应凸显科学理性,加强科学文化的熏陶,培育学生的科学精神与认知能力;应丰富实践活动,引导学生在丰富多样的实践活动中自觉克服思想迷茫、情感空虚、精神倦怠、心理不适等问题,进而激发其对于学业、事业的追求,对生活的信心;应强化党团组织、学生社团的建设,努力在大学生中培养一批“青年马克思主义者”,发挥榜样示范作用,带动和引领广大青年学生树立正确的世界观人生观价值观;与此同时,校园文化建设应注重平等互助、关爱和谐等价值观的培育,以满足学生的心理需要和情感需求,消除他们加入教会,寻求教会帮助的动机和需要。

4. 健全管理机制,以制度育人

国家尊重和保护宗教信仰自由,但并不是完全放任自流、无所作为。尤其是高校肩负着培养社会主义建设者和接班人的艰巨使命,对青年大学生承担有思想引领和为其健康成长保驾护航之责,所以决不能对大学生信教问题采取不负责任的态度,而是必须在千方百计做好教育引导的同时依法加强对宗教事务的管理,积极抵制各种势力利用宗教对校园的渗透。

为此,高校必须严格遵守国家相关的法律法规和政策,确保学校中不得进行宗教活动;不得开设宗教课向学生传播宗教,不得组织学生到宗教活动场所开展教学和实践活动,干扰、阻挠学校向学生进行思想品德和科学文化教育;不得强迫、诱使学生信仰宗教,更不得在学校内从事任何发展教徒、成立宗教团体和组织的活动;学生不得参加非法的宗教组织和宗教聚会活动;教师不得利用工作之便,在教学中进行宗教宣传和带领学生参加宗教活动,严禁外籍教师在学校从事传播宗教的活动等{7}。

注 释:

{1}李敏、李太平:《信仰三议题》,《华中科技大学学报》(社会科学版)2001年第2期。

{2}马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》(第1卷),北京:人民出版社,2009年,第4页。

{3}(美)彼得·贝格尔:《神圣的帷幕:宗教社会学理论之要素》,高师宁译,上海:上海人民出版社,1991年,第134页。

{4}(苏)苏霍姆林斯基:《少年的教育和自我教育》,姜励群等译,北京:北京出版社,1984年,第275页。

{5}毛泽东:《毛泽东文集》(第7卷),北京:人民出版社,1999年,第279页。

{6}左鹏:《高校思想政治理论课中宗教问题教育的现状及对策研究》,《思想教育研究》2015年第1期。

{7}国家宗教事务局政策法规司编:《宗教政策法规读本》,北京:宗教文化出版社,2012年,第6页。

An Empirical Study on College StudentsReligious Belief and Countermeasures

ZHAO Zi-lin,LIU Di-xiang

Abstract:College Studentsspiritual belief is directly related to the future of the country and nation. Through a research,we found that some college students had ambiguous attitude to religion,and some even had established religious belief. The reasons are as follows,all people have interest in seeking spiritual belief,and religious culture has mysterious charm to students. College students have inaccurate awareness,motivation,and attitude to religion,and there are some deficiencies in college studentsideological and political education. To help studentshealthy growth,we must strengthen the education about Marxist principles,put more humanistic care to students,strengthen the construction of campus culture,and improve our religion management mechanism.

Key words:college students;religious belief;reasons;countermeasures

(责任编校:文 一)