民族乐器个性音色的声学原理

2015-11-30匡君

匡君

音乐是声音的听觉艺术,音乐的研究也往往从研究音乐的声音开始。物体振动形成声波刺激人的耳膜,并通过听觉神经传达给大脑,让我们产生声音的听觉感受。物理学中把声音概括为高低、强弱、长短、音色四种性质。其中,音色是其最为本质的属性,当人们用听觉来感知外部的声音世界时,常常最先感知到的是声音的音色,我们往往靠音色来分辨自然界的风雨声、不同人的说话声和不同乐器的演奏声。

在长期的艺术实践中,中国民族乐器的音色形成了强烈的个性特点。人们常用“糯胡琴、细琵琶、脆笛子、暗扬琴”等对乐器的个性特征进行描述。在民间,我们很难找到两把音色完全一样的乐器,即使是同一件乐器,不同演奏家的演奏,音色也会表现出不同的个性。

那么,音色的听觉感受由何而来?音色的不同由何而定?从声学原理入手,弄清楚音色形成过程中起决定作用的一些因素,将有助于我们了解民族器乐个性音色特点的成因,从而进一步了解民族器乐性能特点,对民族器乐的创作、演奏,以及民族乐器的改革发展均有裨益。

一

在物理学的声学理论中,音色是谐音结构特点和能量变化状态在人耳中的反映。声学上常用频谱图形将声波的谐音数目、音程关系和各个谐音的强度差别直观描述出来。

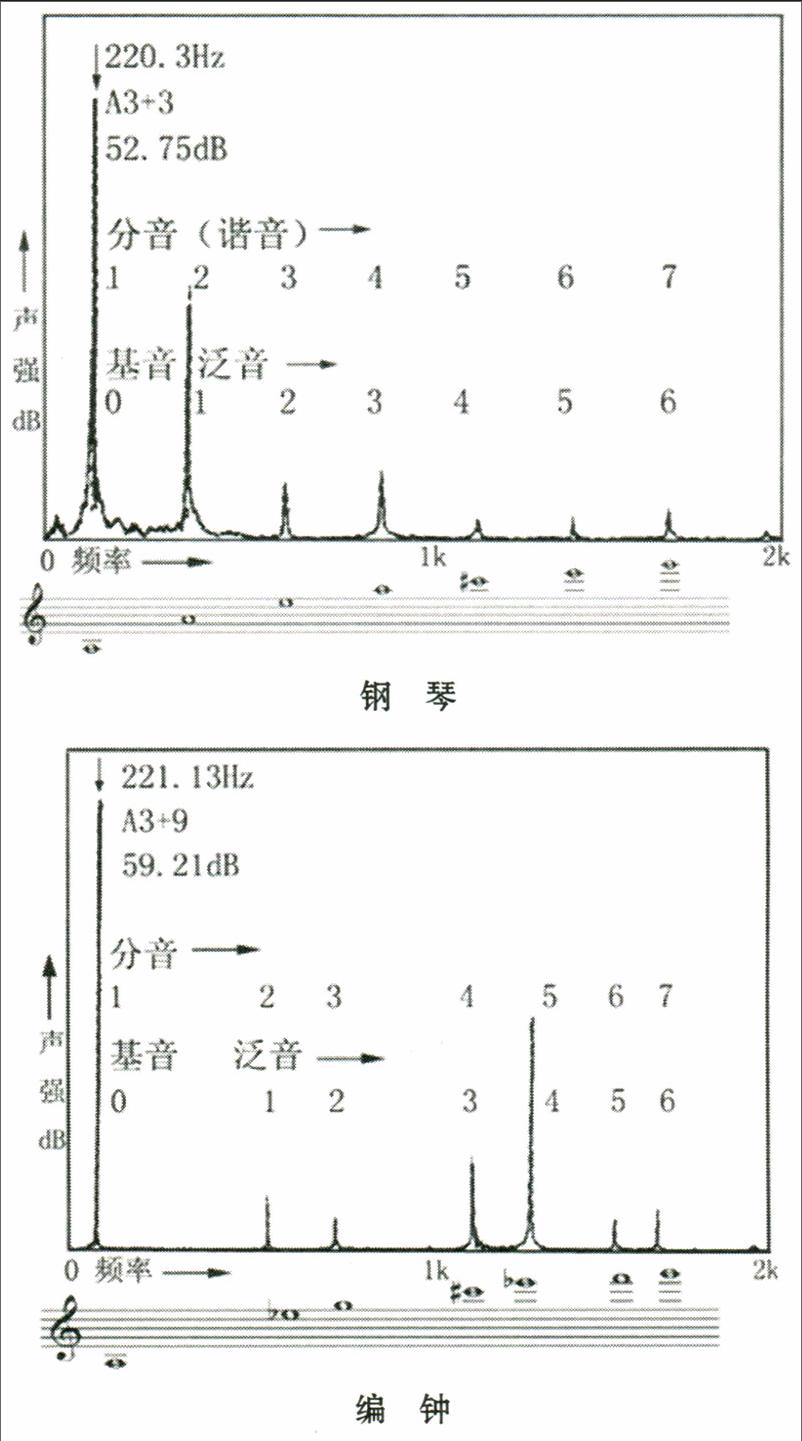

一般来说,乐音音色的频谱图中谐音数目清晰,基音与泛音的强弱关系也比较明显,音响具有“线形”频谱的特点。下图是韩宝强《现代音乐声学导论》中,钢琴与编钟两件乐器“a”音发声的频谱图形比较:

从频谱图形中我们发现,钢琴与编钟发出的声波,基音都是小字组的a音,强度最突出,但他们谐音列的差别很大。在音程关系上,钢琴的泛音与基音之间多构成协和或半协和的关系,而编钟的泛音与基音之间多构成不协和的音程关系,尤其是第一泛音与基音之间为减十二度。音程关系越协和,音色越柔和、清晰,反之音色显得越粗糙。在能量强度上,钢琴泛音的强度基本呈递减趋势,而编钟却以第四个泛音为中心形成一个波峰,声学上又称之为共振峰③。共振峰是指频谱中能量强度相对集中的一些区域,声波突出,容易被人耳感受到。共振峰出现在较低的频率上音色就会柔软,相对暗淡,共振峰出现在较高的频率上音色会明亮、坚硬、粗糙。由于以上差异,钢琴和编钟的音色得以区别开来,前者较为柔和、清晰、丰满,后者较为坚硬、明亮,但有些尖利。

在噪音音色的频谱图形中,基音与泛音的区分不明显,谐音数目以及能量强度也十分复杂,频谱中不同强度的谐音常以极其密集的音程关系紧密连接,音响具有“连续性”频谱的特点。如果这类噪音频谱中在某些狭窄的频带有较大能量的声波突出在其他频带之上,它仍然能产生某种音高与色彩的印象,形成某种特性的音色,否则将失去色彩的特性,即所谓的“白色噪音”。如果在某些音高乐器中包含一些噪音的成分,也可形成“混合性”频谱的图像。如笛子、箫等管乐器的起吹噪音,古琴等弹拨乐中的“呤、猱、绰、注”,“推、按”手法奏出的摩擦噪音。

不同频谱的声音作用于人的听觉系统,大脑通过对这些声音参数进行分析,最后形成不同的音色感觉。

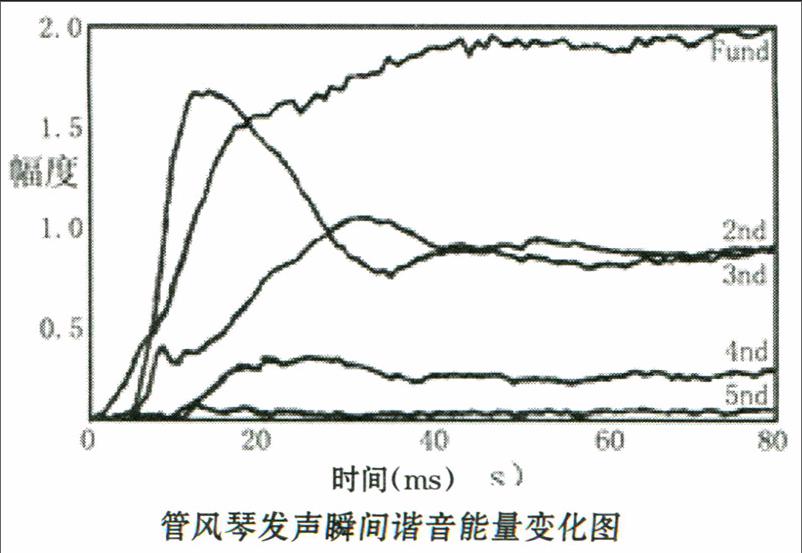

音色感觉除了受谐音列的影响外,各谐音的能量变化也是决定音色感受的重要因素。声音从无声到有声的瞬间,各谐音能量的变化常常经历一个从“零”到“最大”再到“衰减”的过程。在这一过程中,各谐波的振幅大小和振动频率又随时间的变化而不断地发生改变,我们的听觉通过对各谐波的这种能量变化进行分析也能识别音色。如管风琴发声瞬间谐音能量变化:

图形是管风琴声音在80毫秒内各谐音的能量变化。第一谐音(基音)达到最大值然后保持其强度,第二谐音最快达到最大值然后迅速下降,第三、四号谐音顺次达到最大值然后也保持其强度,第五号谐音能量极小,几乎没有什么能量变化。不同的乐器这种变化存在不同的差异,也形成不同的音色区别。

在实际音乐中,不同乐器发声其谐音列关系不同,各谐音间的音程关系也有差别。一般弦乐器或管乐器各谐音间的音程关系相对协和,而绝大多数打击类乐器的谐音之间的音程关系都不协和。乐器不同各谐音间的强度关系也千差万别,有的乐器基音强,有的乐器泛音强,各泛音之间的强弱关系也是千变万化的。即便是同一乐器,不同音区、不同力度和不同的演奏技巧,其谐音的数量、强弱关系也有不同。

二

音色是由声波的结构特点以及各谐音的能量变化状态决定,而乐器发出的声波结构特点和各谐音的能量变化状态又受乐器制作材料的影响,这是民族乐器音色个性特点形成的重要原因。

声学实验表明,乐器制作材料的质地密实其发出声波的共振峰常会出现在较高的频段上,其谐波能量的衰减也比较缓慢,音色常显得坚硬、明亮。相反,乐器制作材料的质地疏软其声波的共振峰常会出现在较低的频段上,谐波能量衰减也比较快,音色会相对柔和、黯淡。乐器制作材料质地的细微差异均会直接影响到乐器的音色,形成不同的个性差别。

乐器的制作材料可分为人造材料和天然材料两种。通过人为的加工处理让天然材料性质发生变化而制造出来的材料叫人造材料,人造材料的材质一般具有相对统一的性能特点。材料来自于大自然中,在不改变材料本身性质或只作简单的形状改变,直接拿来使用的叫天然材料,天然材料常在性能、纯度、密度等性质上均有较大偏差。不同品种的天然材料,材质差别很大,即使同一品种的天然材料也会因产地气候、土壤以及日照等种种差异,引起材料质地的密度、硬度有明显的不同,用这些不同质地的材料制作乐器会直接影响乐器声音的音色,同时也形成乐器音色上的个性特点。

在中国古代,受“天人合一”哲学思想的影响,人们认为合乎自然的规律,尊重大自然先天所生,而非人工有意作为的自然本性是艺术美的最高境界。古人在选择乐器制作材料时也追求那种天然的材质。在金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类乐器中,用天然材料制作的乐器占绝对优势,如笙、管、箫、琴、瑟、筝、阮、三弦、琵琶、胡琴等,都是用木、竹、皮、石等天然材质制成的。不同种类的天然材质,其硬度、密度的材质差别都会对乐器的声波结构变化产生影响,让音色的个性化更突出。就算是同样发声原理的乐器,用天然材料制成,音色也会有差别。如:二胡、京胡和板胡同为拉弦乐器,二胡的琴筒为木质,蒙蟒皮;京胡的琴筒为竹质,蒙蟒皮:板胡的琴筒为椰壳,蒙木板,这种木、竹、椰壳等材质的密度、硬度以及形状之间的个性差别让它们的音色很不一样。就算同样是用竹子制成的笛子,用紫竹、黄枯竹、凤眼竹、斑竹等材质的密度、硬度不同,音色也会有明显的差别。用品种相同但产地不同的竹子,质地也有差别,制成的笛子音色亦有不同。选择天然材料及其材质问的不同差异是民族乐器音色个性突出的重要原因。

三

乐器的形制影响谐音的结构和能量状态,民族乐器在形制方面的千姿百态,也是民族乐器音色个性重要原因之一。

乐器发声时除了声源的振动发声外,共鸣箱的共振、反射以及乐器各部件的共振参与都会形成复杂的泛音变化,影响乐器的音色。一般来说,乐器共鸣箱越大、面板越薄,常常会放大谐波的低频,音色浑厚;乐器共鸣箱越小、面板越厚,会让声波的高频突出,音色也会显得清亮。另外,乐器的外形越规则,部件越简单,谐波的结构也会规则,音色显得纯正、品质好,反之,谐波结构会变得杂乱,音色粗糙。

中国民族器乐有着悠久的历史。长期以来,随着各民族音乐文化的交流与融合,我国民族乐器形成了种类繁多,形制各异特点。殷墟发掘出来的实物和相关文献记载证明,远在三千年前,我国已有钟、磬、陶埙、石埙、铃、鼓、龠、和、言、铎等十多种不同形制的乐器,到了周代,乐器种类已经增加到七十多种。秦汉至隋唐,我国各民族交往频繁,特别在“丝绸之路”开通以后,从西域各国传人了大量形制各异、色彩斑斓的乐器。据《乐府杂记》所载,唐代的乐器约有三百多种。宋元明清以来,随着拉弦乐器的逐渐完备,见诸历史文献记载的乐器多达一千二百多种。

不同种类的乐器在形制上的差别很大,音色上的区别十分明显,即使是同一种类乐器的形制也不完全一样。比如各地流传的胡琴就有二胡、高胡、板胡、京胡、四胡、朝鲜奚琴、纳西龙头胡琴、马头琴等众多不同形制。同一制形的乐器也没有严格统一的标准规格,特别是民族乐器对天然材料以及天然形状的追求,如天然材料的孔径、厚薄、形状等等使得我们在民间很难找到两根形制完全一样的尺八,两把规格完全相同的琵琶和二胡,就算是具有非常悠久历史的古琴也有仲尼、联珠、落霞、蕉叶等多种形制。这些形制上的差别直接影响乐器发声时的声波,形成个性化的音色。

有时为了表达某种特殊的意象,艺术家们会在乐器上刻上字画、镶上图案,有的还在乐器上雕刻龙头、凤头、马头等等。这些种类繁多、形制各异的乐器发声时,除了声源的振动发声外,各种共鸣箱的共振、反射以及乐器各部件的共振参与都会产生复杂的谐音变化,更进一步促使乐器音色上的个性化。

四

演奏法改变,声波的频谱结构和能量状态也会产生明显变化,在民族器乐演奏中,千变万化的演奏技法是民族乐器音色个性形成的另一重要原因。

不同的演奏技法所带来的力度、速度、取音点的变化等等,都会直接影响到声波的频谱结构和能量变化状态。声学研究发现,用快速、生硬的发力方法,声音频谱中会造成更多的高频分音,音色会更明亮、尖锐;慢而柔和地发力,低频谐音突出,音响会较暗淡、圆润。同时,强力度的演奏能产生更多的分音,频谱谐波的密度高,并且能提升中高频谐音的振幅,原本在弱奏时听不到的某些中高频分音,在强奏时加入到了整个音色听觉感受之中,因此音色变得丰满、响亮、明快,甚至会略为粗糙、刺耳。相反,弱奏时的音色会变得稍微的柔和、暗淡。另外,弦乐器上的呤、猱、推、按等演奏手法都可以让基音的音高产生周期性的细微偏离,带来振幅和频率上的变化,产生若干不同谐波的复合,让音色发生个性化的变化。再有,演奏时的击奏工具,取音点的不同选择都可以使音响频谱的谐波结构及时间过渡特性产生“非常规”的变化,从而形成某种新鲜的特殊音色。

在民族器乐的演奏中,追求多样变化的演奏手法是民乐演奏的一大特征,各种演奏技法所带来的个性化音色更是让人眼花缭乱。许多乐器有多达几十种的不同奏法变化。如唢呐可用唇、指、舌、气的不同演奏方法吹出如唇压音、唇颤音、唇滑音、指颤音、指滑音、指打音、花舌音、箫音等不同的音色;二胡可以利用右手的弓法,如长弓、短弓、连弓、分弓、跳弓、颤弓等,及左手的揉弦、滑奏、打音、颤音,以及右手的勾弦、弹弦、拨弦、拍琴筒、弹蛇皮等不同的奏法获得多种不同的音色;古琴音乐除了散音、按音与泛音3种基本的音色外,左右手加起来共有九十多种不同的演奏技法,在古琴上,运用这些技法同一个乐音可以产生几十种不同的音色。

在实际的乐器演奏中,不同演奏技法之间的相互配合,以及其轻、重、缓、急的艺术处理,在不同师承、流派的表演艺术家手中,又都有极其个性化的特点。如丝竹乐合奏中就有“各人各有心中谱、各人各有一条路”的艺诀,清末黄晓珊的《希韶阁琴瑟合谱》中有“金凌之顿错,中浙之绸缪,三吴之含蓄,西蜀之古劲,八闽之激昂”等不同琴派的个性描述。正是这些个性化的演奏,让即使相同的乐器在不同的艺术家手上也凸显出不同的个性音色特点。

另外,从乐器构造本身来看,民族乐器没有像西洋乐器那样,在乐器上安装各种机械化的装置。我们的管乐不用按键、弦乐没有指板,乐器的机械化程度越低,演奏时的力度、速度、取音点以及压弦的深浅、激发工具的质地等等都很难统一,演奏手法会更难一致。如在古筝上用指甲拨奏或越靠近前山岳的演奏都可产生更多的高频复合振动,发音也越明亮、尖锐,并带有金属色彩;反之,如果用指端肉拨奏或越靠近码子的演奏,取音点以上的谐波受到抑制,高频部分音数目明显减少,音色较正常奏法时更为柔和、空淡。同样是弦乐的揉弦,小提琴因有指板的限制,几把小提琴同时演奏时颤吟幅度会相对一致,音色融合;几把二胡或几台古筝同时演奏时,压弦的深浅很难统一,音色也会更加有个性。

五

民族乐器个性音色的形成与中国传统的美学思想有关,民族乐器音色的强烈个性也是我们民族音乐特征的一种特殊的符号。

早在先秦时期,史伯就效仿自然界的规律提出了“和实生物,同则不继”的美学思想,强调“和”是众多不同事物之间的和谐,认为不同事物相互补充、协调和平衡是各种事物产生和发展的根本条件,一切事物都是多种不同成分的融合统一,“和实生物”便成了人们普遍的审美追求。乐器演奏时,强调用不同个性的音色来加强音乐表现力,追求音色的多样性也成了普遍的审美原则。

长期以来,我们的祖先没有现代科学中的声学仪器,没有基音、泛音、谐音等声学概念,要获得“和而不同”理想的个性音色,古代的音乐家们从乐器的制作材料、乐器形制、发声原理、演奏方法上下功夫。他们凭着自己的经验和审美喜好,从大自然中去寻找理想的“天然”材料,制造出上千种形制各异的器乐,它们发声原理各异,演奏方法千变万化,从而使件件乐器性能独特、音色个性。乐器的个性音色,以及个性音色之间的相互配合,让中国民族器乐一直焕发着无穷的生机和魅力。中国民族乐器个性音色特点的形成是中国古代音乐家们的智慧结晶。它不仅反映出中国传统“和实生物”的思想和崇尚自然的美学精神,也从另一个侧面显示了古人理解自然事物的科学性。

在现代科技高速发展的今天,物理学中的声学知识、声学检测仪器和精确的加工机械等等,都参与到乐器的制作和改造的工作中来,民族乐器在音准、音量、音质、性能等方面都得到了很好的改善。中国民族乐器的发展,如何在借鉴现代科技的同时保持民族乐器多样的音色个性特点,弘扬中国传统音乐文化的美学精神,是我们乐器制造与改革发展中尤其值得重视和关注的问题。

(责任编辑 荣英涛)