媒介化:社会变迁中媒介的角色①②

2015-11-29丹麦施蒂格夏瓦StigHjarvard范伊馨

〔丹麦〕施蒂格·夏瓦(Stig Hjarvard) 著;刘 君,范伊馨 译

(1.哥本哈根大学 媒介、认知与传播系,哥本哈根2300;2.西北大学Medill 新闻、媒体、整合市场传播学院,伊利诺伊 埃文斯顿60208)

一 前言

沃尔特·李普曼(Walter Lippmann) (1922) 在其经典著作《公共舆论》(Public Opinion) 的开篇描述了这样一个故事。1914年,在一个偏远的岛屿上住着一些德国人、法国人和英国人。一艘每60 天经过一次的英国邮轮是他们与外界唯一的联系。这艘邮轮为他们补给生活必需品以及其他物资,比如最新的报纸。邮轮最近一次的抵达时间是1914年夏天。因此,岛上的人们谈论的话题围绕着即将在法国开庭的、对法国财政部长的妻子卡约夫人(Madame Caillaux) 的审判。卡约夫人被指控枪杀《费加罗报》(Le Figaro) 的编辑,而起因则是《费加罗报》发起了反对财政部长的宣传活动。对于岛上的居民而言,在九月中旬的邮轮到来之前,大家对于这条政要-明星丑闻的结果都充满期待。但当邮轮抵达时,这些欧洲人却获悉了一些大相径庭的消息,这些消息不仅改变了他们对世界的看法,也改变了它们彼此之间关系。这是因为,自七月底开始,德国与英法两国就处于战争状态:“在这不可思议的六个星期中,他们实际上已是敌人了,但相处得还是像朋友一样”(Lippmann,1922:3) 。

通过这件轶事,李普曼描绘了报纸改变“我们头脑中的画面”(the pictures in our heads),亦即我们对于生活世界的理解的力量,以及这种力量如何影响我们与其他人的关系和行为。李普曼进一步论述了“我们头脑中的画面”并不一定与“外部世界”的现实相对应。这是因为,媒介对于政治和社会事务的表征通常建立在知之甚少且带有偏颇的刻板成见与政治操纵的基础上。尽管媒介的表征与现实有着差异,但新闻媒介和公众舆论依然影响着现实世界;即使对于世界的认知与现实不符,它们仍有可能产生真实的后果。这是因为,人类是基于自身对世界的认知,而非一种绝对的、对于世界的“真相”的理解采取行动。

李普曼(1922,1925) 对于公众舆论的形成的分析本身十分有趣。但在这里,我将通过两个方面考察上述分析,从而具体阐释媒介化(mediatization) 研究。李普曼是为数不多的、最早认识到“一场比经济力量的变革更加显著的革命正在发生”(Lippmann,1922:158) 的先驱,而这场变革源于新闻媒介和各种各样的、以研究为基础的传播技术的蓬勃发展对于政治共识的建立。正因如此,他的作品被视为是第一次世界大战与第二次世界大战之间的一种总体发展的典型代表。在此期间,政治与经济利益利用新的传播媒介影响公共舆论,而其结果则催生了媒介与传播研究。与其他同时期的学者不同,李普曼关注的焦点不仅局限于特定的传播案例,也在于报纸、公共舆论和政治之间变革的结构关系,即便他并没有以这样的术语描述自己的研究方向。而对于政治公共领域(political public sphere) 中这些结构变迁的研究不断得以理论化(如Habermes,1989),并成为政治的媒介化(the mediatization of politics) 理论研究的重要基础(Stromback,2008) 。

李普曼的研究不仅预示着早期媒介与传播的研究和当代媒介化研究的延续性,也为20 世纪早期以及当代的媒介与社会关系所存在的大量历史差异性提供了证据。这一点也相应体现于我们对于媒介化的概念化中。李普曼所描述的欧洲人在孤岛上的故事对于现代的读者来说显得简单而且过时,因为它与我们正在经历的当代媒介的环境大相径庭。报纸的印刷文化早已被多元的视听与数字化媒介形式所取代;与此同时,各种各样的跨国媒介(互联网络,手机,卫星电视等等) 也已几乎覆盖世界的每一个角落。媒介不再像从前一样隶属或受制于具体国家的政治语境;全球化和商业化使得媒介跨越了国家与文化的界限,并日益受到国际化媒介集团的影响。不仅如此,一系列互动媒介也弥补了大众媒介的缺陷,它们使得人们不仅能够接收到讯息,而且可以参与到多元的传播活动中,并拥有潜在的国际受众。由此,无论是工作场所或是家庭生活,多种形式的媒介已然整合并融入日常生活实践中。

从历史的角度来看,对媒介、公共舆论和政治之间关系的结构变迁的研究被视为是当代媒介化研究的先驱;藉此,这一研究也理所应当地继续扮演着当代媒介化理论议程中不可分割的一个重要部分。然而,当代的媒介环境也体现了媒介、文化和社会之间关系的巨大量变与质变。今天,我们正经历着愈演愈烈的文化和社会的媒介化。这一现象并不仅仅局限于公共舆论形成的场域,更是涉及近乎其他所有的社会及文化制度,如家庭、工作、政治和宗教。媒介是我们头脑中的画面、是在各种私人与半私人(semi-private) 的语境下,我们与其他人的关系和行为的形塑者之一,我们因而需要考察这一场至关重要的“革命”。恰恰由于这一媒介化的进程,媒介对于文化与社会结构变革的影响理论不应仅仅局限于公共或政治的范畴。由此,当代的媒介化理论应当为媒介对文化与社会的影响提供一套整体的理论框架,与此同时,在具体的文化与社会领域中,它也应当保持其推动概念发展和实证研究的能力。

二 制度视角

本文中,我将讨论媒介化的制度视角在捕捉媒介和不同社会领域的结构关系变化中的优势。社会制度和社会交往的制度化(institutionalization of social interaction) 这一术语允许我们在一个特定的层面上研究媒介化的进程,而这一层面既包含了对系统性变化方式的概念化分析的雄心壮志,又能够对特定的社会和文化领域的实证环境保持敏感,因而它对我们是十分有益的。更具体而言,制度视角对于开展下述三个层面的考察具有优势:

1.媒介化涉及媒介与其他社会领域之间关系的长期结构转型。它与“中介化”(“mediation”) 这个概念不同,后者指的是交往活动中具体的传播实践所涉及的媒介使用。而“媒介化”则关注包括个人与组织在内的不同的社会角色之间社会交往和关系的变动模式。从这个角度出发,媒介化包含了社会角色之间社会交往和社会关系的新模式的制度化,这其中包括了媒介化传播(mediated communication) 的新模式的制度化。

2.制度视角将其分析定位于社会和文化事务的中观层次。藉此,它试图避免宏观层面对媒介对于文化和社会的无所不及的影响的理论化以及微观层面就社会交往活动中不计其数的变量的考察。从这一角度来看,媒介化理论是一套支持中层理论(theories of the middle-range) (Merton,1968) 发展的概念框架。个案的历史和地理语境的不同也许将使得媒介化的结果大相径庭,而制度视角则可以作为一个灵活的分析框架,对个案分析的结果进行合理的概括。

3.媒介化是媒介与其他社会范畴或领域之间的一种彼此影响的过程。媒介化并不意味着媒介对于其他领域明确的“殖民化”,而是关于媒介、文化和社会三者的互动以及日渐增强的相互依赖性。从分析的角度来说,我们可以通过下述方式来考察这些关系和过程:将媒介或其他社会领域视为特定的制度框架内的机构(例如家庭和政治) 或实践(例如孩子在家中玩耍或者在政治范围内举行竞选活动) 。媒介化涉及媒介和其他社会领域制度特征的共同发展和互惠变迁。从分析视角出发,这些变迁或许可以理解为一种机构之间的形态(inter-institutional configuration) 或政治体制向另一种形态或政治体制的转变。接下来,我们将从结构化理论(structuration theory)(Giddens,1984;Stones,2005) 的视角出发,发展“制度”和“制度化”(“insitution”and“institutionalization”) 这两个定义。上述定义建立在“结构二元性”(“duality of structure”) 的概念之上。这里“结构二元性”是指结构不仅是社会实践的媒介,也是其结果。结构化理论之所以有助于我们的分析,是因为它超越了传统的社会学中二分法,即自上而下的、强调结构作为决定性因素的社会学和自下而上的、将能动性的主要力量具体化的社会学。媒介化的制度视角并不在于强调社会结构而忽略能动性,或牺牲社会实践而强调制度秩序(institutional order) 。相反,制度视角致力于阐释特定情形下社会结构如何扮演社会交往的资源,以及社会结构如何通过能动性得以再生产和变化。

制度跨越时间和空间而提供稳定性和可预见性,但它同时也是一种动态结构,在不同的环境下为组织和个人提供了物质和象征性资源,以便在行动中展开反思和创新,并最终实现可能的自身创新。由此,随着时间的推移,媒介化传播实践中累积的变化也许会引发制度变革。“制度逻辑”(Thornton and Ocasio,2008;Thornton,Ocasio,and Loundsbury,2012) 的理论框架的出现启发了将媒介化视为机构间进程(inter-institutional process) 的观点。在这一进程中,特定的中介化活动(例如,孩子在家中使用媒介) 会受到不同的制度结构(例如家庭、商业市场、教育系统等) 的影响。媒介化的机构间视角也使得我们考察媒介逻辑如何与其他领域的逻辑彼此作用。下面,我将进一步讨论制度变迁怎样通过政治体制(regime) 的观点得以概念化:媒介化的进程并非线性演变的过程,而是可以理解为从一个政体到另一政体转换过程;亦即,从一系列的不同制度能动性之间的关系和交往模式转化为新的、不同制度能动性之间关系和模式。最后,我将讨论为什么媒介可以从广义范围上理解为信息表征、交往行为和关系建构的资源和“社交工具”(“social tools”),而这些特征使得媒介对于社会有着举足轻重的价值。显而易见的是,媒介化依赖于不同媒介形式的普及,但媒介化的变迁过程则是不同机制对于上述重要资源的接触和掌控变化的结果。

三 媒介化:中层理论

媒介化反映了媒介在文化与社会中日益加剧和变动的重要性的一种新的环境。媒介化预示着在文化与社会逐渐依赖于媒介及其逻辑,而媒介则融入了文化和社会实践的不同层面。从制度的视角来看,媒介化体现了下述双重的发展(double-sided development) :媒介在其他社会领域中得以制度化过程的同时,媒介自身也获得了一种社会制度的地位。藉此,无论是各个制度之中、各制度之间以及整个社会中,社会交往的开展日益受到媒介的影响下。“媒介逻辑”的观念被用于描述不同媒介所具有的特征和运作方法(modi operandi),也正是这些特征与方法形塑了其他制度和整个社会,这恰恰因为后者需要依赖于媒介所控制和提供的资源。作为一种概念的范畴,“逻辑”并不仅仅局限于媒介。相反,它是一种描述整个制度或相对狭小的文化和社会领域的特定运作机制的方式。更准确地说,我把逻辑理解为操控一个特定范畴的特定的规则和资源。在“制度逻辑”之后,我将具体阐释逻辑的一般情况。

通过制度视角的运用,我也提倡对于媒介化的进程的一种普遍化理解。制度化路数有助于中观层次(meso-level) 的文化与社会分析,因为它考察人类交流与传播的超个体(supra-individual) 和超情景(supra-situational) 层面。这一路数着眼于在特定的制度背景下实践的普遍形式,而非特定情境下各式各样交流互动的变化。同时,制度化路数坚持了概括的实证主义基础和理论构建,从而使得这一路数保持了对于从宏观层面断言媒介对于文化和社会具有独立于语境的普遍性影响的怀疑态度。借此,媒介化理论支持了中层理论的构建,亦即在具体的历史和社会文化语境中媒介对特定的制度范畴或其子范畴(例如政治或儿童戏剧) 的影响。默顿(Merton) (1968) 发展了中层理论这一概念,并把它定位于一般理论与具体理论以及宏观理论与微观理论之间:“它是社会系统的一般理论(general theory)的中介(intermediate),而一般理论远离了特定的社会行为、组织和变革,因此无法考察所观察到的内容和那些对于特例的具体、细化描述,而后者完全无法得以归纳”(Merton,1968:39) 。

作为一种中层理论,媒介化理论立足于如英尼斯(Innis) (1951) 和麦克卢汉(McLuhan) (1964) 等媒介理论路数,这些媒介理论路数提出了宏大层面的、不同媒介对于人类文明或社会新纪元的影响的主张。然而,我们的路数的确与例如梅洛维茨(Meyrowitz) (1986) 的媒介理论有着密切关联,因为后者更注重于考察特定历史时期和文化语境下的广播媒介以及它们对于政治家和选民、男人和女人以及家长和孩子的特殊关系的影响。从媒介化的视角出发,媒介可以对迥异的制度范畴产生影响,但其影响的结果可能会因媒介和其他逻辑的交叉点而有所不同。诚如赫普(Hepp) (2009) 所建言,“媒介化”的概念是对“媒介涉猎各个不同场域的力量”的承认,但这“并不相应导致这些领域变得相近甚至相同(homology) ;恰恰相反的是,它将受到各个语境场域中制度的惯性(inertia) 的形塑”(Hepp,2009:154) 。

四 结构化(structuration):制度语境中的能动性

结构化理论(structuration theory) (Giddens,1984) 认为,从概念上而言,制度与社会结构大致相同,但制度包含了“具有更为广泛的时空伸延(time-space extention) 的实践”(Giddens,1984:17) 。借此,制度可以被定位于一个连续系统(contimuum) 的一端,这个系统包括了最高等级的时空延伸——制度化实践,到最低等级的时空延伸——特定的实践(idiosynacratic) 。与通常情况下的结构一样,制度包含规则和资源。“规则”(“rules”) 是指“社会实践的设定和复制中的技术或总的流程”(Giddens,1984:17) 。这些技术和流程可以具有非正式(例如社会规范) 或正式(例如法律) 的属性。而“资源”(“resouces”) 则为社会实践提供基本结构,其本质上具有物质性的、权威的或象征性的特征。在媒介研究领域中,制度分析的这一路数间接地影响了新闻机构研究,从而呈现了新闻职业和新闻组织的正规与非正规的规则和资源是如何制约新闻记者的实践(Hjarvard,2012a) 。

按照吉登斯所提出的“结构的二重性”(“duality of structure”) 的观点,制度并非外化于社会实践。如家庭或宗教等制度的确比个体人类的生命更为持久,但它们确实通过社会情境下个体的交流得以产生和(再) 生产。制度也许具有永久的、外化的物质形态,如建筑或文字的形式,但是制度同样也可以被理解为精神层面的、象征性的规则和资源,而这些资源预示着人类的交流。同样地,制度的产生和激活需要通过认知图示(cognitive schema) (Piaget,1959)和象征性惯习(embodied habitus) (Bourdieu,1998a,1998b),而二者形塑了个体对具体情景的理解,并指导个体在社会交流中所扮演的角色(Goffman,1956) 。因此,制度既是行动意义的建构工具(sense-making tools),也是其规范模板和心理范本,但它并不是尽善尽美的、以一种自动或同一的方式决定意义建构和行动的“说明书”。

结构化理论坚持社会制度与人类诠释以及结构与诠释学的相互依赖(Stones,2005) 。规则具有方法论的(methodological) 本质特点,个人根据不同的情景相应调整规则,从而以一种反身的(reflexive) 方式运用规则。制度规则和资源既促进了社会交流,又对其有制约作用;它们并不只是被简单地理解成社会为实现个体对于既有规范的服从而对其所施加的外部压力。制度结构并非社会约束个人、使其以具体和肯定的方式行动的“枷锁”(“straitjacket”) 。而个体“采取不同行动”的自由也并不是制度结构范围之外的主观意愿。机构也许推动或限制个体对已有社会秩序的再生产,同样,制度也可以作为一种媒介产生替代性规则和资源分配。理论上来说,例如家庭这类制度的再生产应该与社会凝聚力的巩固有所区分(Giddens,1984:24) ;家庭也许将会继续以一种制度的形式存在,但它将随着时间的推移而发生变革,其再生产也许不再意味着家庭成员和其他依赖于家庭的社会角色之间的关系需要像先前那样紧密。这里,我需要再次强调上文观点,即在特定的社会背景中,一系列不同的(相互竞争的) 制度资源和规则的存在将推动社会与文化的变革。

结构化理论从下述几个方面为理解媒介化提供了至关重要的理论框架。该理论认为,媒介也许同时存在于人类能动性的内部与外部:它们体现一种外部的结构环境,其依赖于可及的交流资源(媒介环境) 和使用的规则(法律,价格等等),而这些资源和规则对于个体能动性来说,在一定程度上而言是不可协商。而从诠释图示和范本的形式而言(例如,关于特定的体裁和媒介在特殊语境下的适用性的知识),媒介又是一种内部资源和规则,它允许能动者“采取不同行动”。

五 媒介化作为高度现代性的进程

在现代的条件下,制度的社会再生产包含着特定的动态结构(dynamics) 。几乎社会各个方面都受到日益增长的分化的影响(differentiation),在分化过程中产生了实践的专业化、合理化和延伸化(Giddens,1990;Held et al.1999;Ritzer,1999) 。劳动分工的发展最初起源于工业革命,之后被全球网络社会(global network society) (Castells,1998-2004,2011) 的诞生所驱动。而全球网络社会不仅推动了专业化,也创造了劳动力的国际分工。城市化将人们从小型的、传统的语境中转向以更加个性化生活形式为主导的大规模的现代环境中。在结构化理论中,现代性动力机制(dynamics of modernity) (Giddens,1990) 被理解为时空延伸(time-space distanciations) :它将社会实践从地方性环境中脱离出来,再将它们重新嵌入到更庞大、更为抽象的环境中。社会实践在时空中得以延伸,并通过专业化和劳动分工被细分为子实践(sub practices) 。同时,自反性(reflexivity) 在这一过程中不断增长;此间,“社会实践不断地依照和它们有关的新信息而得以考察和改进,从而在本质上改变其特性”(Giddens,1990:38) 。大众传媒和社会网络媒介都提供了稳定的信息流,以指导个人和组织依据当代社会的条件调整实践活动,从而将不断发展的自发性引入了社会生活的制度化之中。

媒介既是现代性进程的主体,同时也扮演着不同于制度发展总体模式的特殊功能。在过去的一百年里,媒体从其他的社会实践中分化出来,成了一类独立的社会机构。政党报纸曾与政治组织和活动为一体,是政治传播的场所之一。伴随着新闻业逐渐成为一支独立的职业和大众媒介逐渐从政党中独立出来,新闻媒介在某种程度上成了一类独立的社会机构,日渐地受到自身制度逻辑的指导,这些制度逻辑包括如新闻价值等行业规则(Cook,1998) 。不同媒介的运用同时也被整合于其他制度领域之中。互动媒介和数字媒介的兴起加剧了这一过程,使得媒介化传播成了几乎所有制度领域不可或缺的因素,例如政治、文化和工作等。随着媒介成为一个独立的机构,它也变得遍及社会的各个领域。人们出于各种不同原因使用媒介,包括实现现代性的时空延展和使得社会个体在不同时空的机构延伸过程中所面对的各项协调任务中得以解放。例如,移动电话在某种意义上支持了工作和家庭生活内部的“微观协调”(“microcoordination”) (Ling,2004) 。

随着媒介建构起潜在能够衔接其他社会机构的公共领域,它在现代社会中也获得了特殊的地位。媒介的公共领域并不仅仅局限于政治事务,也包括了文化事务、商业市场和日益私人化的生活空间(Plummer,2003;Dahlgren,2006;Gripsrub and Weibull,2010) 。迄今为止,不同的私人事务通过社交网络媒介而具有了半公开的特性。媒介的公共领域提供了共享的经验,这种经验在某种程度上补偿不同社会领域的特征。根据制度视角对于现代性的观点,媒介化应该被理解为晚近的现代性的进程。在这一进程中,媒介不仅仅承载了现代社会的重要变革,它们本身也对现代化起到能动作用(Thompson,1995) 。特别需要强调的是,媒介使分工和时空延展同时成为可能,这是由于其本身扮演着对于公共和个人事务的集体反身性的制度角色。媒介也由此推动了现代性的关键内容,并同时成为现代性的产物之一。

通过将媒介化理论和高度的现代性制度变革联系在一起,我们的研究路数得以从具体的媒介化理论中分离出来。克勒茨(Krotz) (2007a,2009) 的下述观点得到了库德瑞(Couldry) (2012) 的支持,他提出将媒介化理解为一个“元过程”(“meta-process”),即一种超历史的社会与文化变革的过程。根据诺贝特·埃利亚斯(Norbert Elias) [1939(1978)]的观点,克勒茨把媒介化视为一种文明化的过程,这一过程并不仅仅局限于现代阶段,而是起源于早期文明的书写媒介的崛起。他并没有具体地描述媒介化的精确定义,因为“媒介化自身的定义总是与时间和文化背景密切相关”(Krotz,2007b:39,此处作者将克勒茨的原句翻译成英文,译者根据其英文翻译进行了中文翻译) 。“元过程”的观点在一定程度上可能是有裨益的,因为它指出了媒介化的超制度的方面,亦即媒介化产生于不同的社会范畴和文化语境。然而,将媒介化等同于自文明的开端至今任何形式的媒介影响则不具有太大的意义。

从书写的发明到印刷媒介的出现,不同形式的早期媒介可能对于文化和社会具有重要的影响(Eisenstein,2005),但是它并不一定是文化与社会的产物,例如基督教、玛雅文明或者北欧维京人或被描述为经历过媒介化进程的文化与社会。总而言之,写作与符号生产成了这些文化中的重要因素,但书写和图像呈现的媒介在更大程度上却从属于宗教、政治或军事利益。为了将媒介化描述为一种文化与社会的条件,我们需要更为广泛的媒介数量的激增和社会领域的现代化分化,通过这一过程,媒介成为一支半独立的机构推动力;与此同时,它们也逐渐融入了其他社会范畴的生活世界(life-world) 。媒介化的条件需要媒介通过建构一个共同的公共领域以反映集体事务而将更广阔的社会的各组成部分互相连接。同时,媒介也被置于社会较小的单位“内部”,例如家庭的生活世界。

六 制度逻辑

在过去的二十年里,“制度逻辑”(“institutional logic”) 引起了社会学理论(sociological theory) 的关注。我在此将尝试把这一社会研究的一些见解引入到媒介化理论的制度框架中来。值得一提的是,我将使用“制度逻辑”以考虑制度变革如何受到媒介的影响,以及媒介如何在社会的整体“内在制度体系”(“inter-institutional system”) (Friedland and Alford,1991) 中占据核心功能。“制度逻辑”是近年来新兴的、对“新制度主义”(“new institutionalism”) 路数的补充或修正,后者则自20 世纪70年代后期开始影响部分社会学研究。迪马吉奥(DiMaggio) 和鲍威尔(Powell) (1991:8) 提出了新制度主义的核心概念:“新制度主义是对理性角色模型(rational-actor models) 的摒弃,它着眼于作为自变量的制度,一种认知与文化阐释的转向释义的变量,也是对于超越社会个体的分析单位的属性的研究兴趣”。“在媒介研究中,新制度主义路数已经对新闻和新闻学研究,以及和新闻媒介与政治制度之间的互动研究形成了特定的强大影响”(Cook,1998;Ryfe and Osten,2011) 。

诚如上文所提到的,“制度逻辑”的路数建立并发展自“新制度主义”的观点。与先前立场相同之处在于,它同样旨在理解在更加广泛的社会文化背景影响下的组织结构和社会行为。制度逻辑的视角更着重于制度变革的进程,包括了个体和组织角色如何可能影响一系列历史偶然条件下的、松散的制度逻辑,同时它又如何受到这些制度逻辑的影响。制度逻辑观点因而着眼于两个层面以及它们之间的相互依赖:能动性在微观层面的可能性和社会的宏观层面上制度之间的结构。总的来说,制度逻辑与吉登斯(1984) 所提出的观点相似。在吉登斯的观点中,制度由资源和规则构成,因此与我们的“媒介逻辑”(参见前述和Hjarvard,2013a) 的观点相融。举例而言,索顿(Thornton) 和奥卡西奥(Ocasio)(1999:804) 把制度逻辑定义为“社会所建构的物质实践、假设、观念、信仰和规则的历史形式。通过这些形式,个体生产和再生产他们的物质需求,规划时间和空间,赋予他们所处的社会现实意义”。藉此,通过提供理解世界的释义工具,制度逻辑涵盖了物质和文化内容,并扮演着作为认知资源的工具角色。

将社会视为制度间系统(inter-institutional system) 的观点由弗里德兰(Friedland) 和(Alford) 提出,并由索顿(Thornton)、奥卡西奥(Ocasio) 和朗兹伯里(Lounsbury) (2012) 进一步完善。其基本假设是,社会由一系列机构所构成,每一个机构在一定程度上都具有独立的历史,它们与其他机构协调发展。每一个机构“代表了一套治理体系,其提供了一系列的参考框架,作为社会角色理解选择的先决条件”(Thornto,Ocasio,and Lounsbury,2012:54) 。然而,多数社会能动性的语境并不受单一制度逻辑的制约,而是受制于各式各样的甚至相互矛盾的制度逻辑:“一些组群间、组织间、等级间的重要博弈超过了机构之间的合理关系,通过这些博弈,制度逻辑的不同行动得以规范,以适应于不同类别的社会个体”(Friedland and Alford,1991:256) 。

这一点可以通过以下的媒介实例进行解释:历史上,政治体制内不同政治利益的冲突决定了对公共广播组织的政治控管。尽管如此,对公共广播组织的管控也涉及政治体制之外的问题和利益相关者(stakeholders),他们关心相对于其他制度如市场(如,应播送多少广告?)、家庭(如,什么样的节目适合孩子?)、宗教(如,广播应当对宗教保持中立还是优先考虑多数人信仰的宗教?) 以及国家(如,广播应当作为民族-国家还是跨国实体的代言人?) 而言,公共广播应当扮演什么样的角色。在这例子中,每一种制度的制度逻辑不仅仅影响了广播规范和节目政策的不同做法,同时也形塑了广播的观念和目的的不同认知类型(例如,该广播的目的是播送广告、文化还是教育?) 以及听众群体(例如,他们是消费者、家庭、还是公民?) 。而这一制度间的冲突很少以广播仅满足单一的制度范畴的利益为结束,而是导致不同制度利益的精致平衡。也恰恰因此,作为一种实践活动,广播包含了在一系列复杂的制度逻辑之间的不断博弈过程。而本文稍后就以历史的角度识别这种交错的制度逻辑的特定形态(“政治制度”) 并展开细述。

在“制度逻辑”文献中的一个普遍的观点是,当彼此竞争的逻辑在一个特定领域中发生重合,随之将可能带来社会实践的变迁。这期间的一个例子是雇佣媒介专家参与政党。这样做的初衷也许只是希望加强政党向潜在的投票人宣传自己政策的能力;但当媒介专家进入到政治组织内部,他们也许带来新的政治传播逻辑。而社会实践的变迁则通常由所谓的“制度创业者”(“institutional entrepreneurs”) 带来,后者“通过将不同制度秩序中的文化符号和实践引入与导出,创造性地利用起社会关系”(Thornton and Ocasio,2005:115) 。在上述政治媒介顾问的例子中可见的是,他们不仅为政治机构提供了中立的专业指导,也成了引入思考政治传播新方法的杠杆。而这一过程并非是一条单行道,因为政治媒介顾问的工作岗位可能在如政党和新闻机构中不断变换;当他们回到原先新闻行业时,他们也许会将政治理念和关系带入到新闻编辑室中。

七 制度重叠(institutional overlap)

媒介有可能以下述的三种不同的方式在制度逻辑间带来结构性重叠(structural overlap) 。第一,媒介提供一个公共领域作为社会对其自身展开反思的平台,并藉此提供了多种机构得以关注的论坛,这一平台也包含了探讨社会生活的各个方面应该获得和使用哪些资源和规则的问题。理想情况下,公共领域可以被理解为介于国家与市民社会之间的领域,且在该领域中,市民可以就普遍问题的可能解决方案展开审议式讨论(Habermas,1989) 。在实践中,媒介的公共领域构建了一个不局限于理性和政治审议的公共空间,向公众代表和讨论(理性及非理性)开放,其间涉及的讨论涵盖所有社会制度内容,包括从家庭和两性的私人领域到文化体验再到世界的国际政治学(Plummer,2003;Dahlgren,2006) 。例如,性生活的相关问题在政治新闻报告中被认为与性病和性虐待有关;而在文化范畴中,这些问题却是通过不同类型的网络博客和电视剧集来呈现的。当媒介将特定的制度秩序(institutional orders) 引入公共空间,这些制度将面对来自其他制度秩序和整个社会的制度规则和资源分配的问题。例如,对北欧国家的研究中发现,新闻媒介把盛行的基督教与社会的非宗教价值观相结合,这相应可能导致宗教组织对其价值观与行为的调整(Christensen,2012;Hjarvard,2012b) 。

第二,媒介在制度内部同样得以表现,并成为“开展”(“doing”) 家庭生活、学习和工作的实践的重要部分。机构的虚拟化(virtualization) 成了上述过程内部存在(internal presence) 的重要结果之一(Hjarvard,2013a) 。数字媒介正不断地将社会实践从物理场景中抽离,例如,它允许人们在家里完成多种形式的工作或用一台台式电脑就可以开展银行交易。移动媒介则允许人们在任何位置都可以访问几乎所有的制度领域,从而进一步加速了这一过程。通过平板电脑或智能手机,你就可以纵览图书馆或艺术展览、打电话给家人,或者在一个政治博客上评论。所有这些活动并没有使得物理场所或空间变得无足轻重,因为绝大多数机构仍保留其作为交流的主要地点的核心地位,例如住家(家庭)、学校(教育)、议会(政治) 等等。然而,这意味着物理场所与虚拟空间开始相互交错,越来越多的实践活动可以在物理场所外得以完成。总而言之,这一虚拟空间使得机构变得更加脆弱,因为规范其中参与者的行为变得更加困难。孩子们在与父母共处家庭生活同时,也许还与他们的同伴保持着社交互动。员工则在上班的同时,也许正通过Facebook 与朋友聊天或者用电脑处理着私人的银行业务。

一个制度以虚拟的形式存在于另一个制度之中,这产生了制度逻辑的重叠;而后者将引发不同形式的变迁。例如,教育系统中引进了计算机和移动电话这些数字媒介,因为人们认为这些数字媒介具有引入新型学习形式的潜力;而它们不仅会引发新旧教育模式的冲突,也会使得其他制度中的大量逻辑变得触手可及。当教室中可以使用网络和移动电话时,教育机构需要开始与其他机构协商自身的权威和交流的规则。当家长能够和学校中的孩子们进行交流,孩子们在教室中寻求其他的信息来源时,其他机构的“声音”可能会影响到教师和学生之间的关系(Hjarvard,2010;Carlsson,2010) 。同样地,以计算机为中介的工作模式在家庭生活中的不断增长也促进了对于休闲、家庭和工作之间界线的重新思考,因为工作逻辑在家庭中占据了一定的位置。

第三,媒介不仅在各个机构间带来了不同逻辑,使得彼此之间可以交流;其自身也成了一种半独立的机构,并逐渐地将自身的制度逻辑带到社会的各个领域中。相应地,媒介的逻辑不仅影响了公共领域中的社会角色在不同机构中的表现,也影响了机构内部的运行方式及其与其他机构的交流(这些交流不需要在公共领域中得以呈现) 。因为媒介是传播与交流的一项重要资源,它们因而被嵌入到其他机构的领域中。而作为公共传播的机构,除了共有的逻辑,不同的媒介也掌握着特定的结构特点或能供性(affordances) (Gibson,1979;Hjarvard,2013a),而这些结构特点或能供性可能会影响媒介嵌入特定机构语境的方式。例如,当宗教组织开始使用网页或社交媒介作为与追从者交流的渠道,他们可能需要逐渐地接纳社会中已然形成的、对于上述这些传播方式的不同社会、技术和美学的规则。藉此,宗教组织应当以不同的方式施行其权威;且比起早前宗教传播形式而言,信徒们需要具有一定的能力以接纳更加个人主义、互动式的和类似消费者导向的宗教信息(Hjarvard,2012b) 。在这些制度逻辑重叠的情况中,媒介未必总是发挥最具有影响力的作用,但是重要的是,制度逻辑的融合为社会和文化的变迁提供了肥沃的土壤。

八 变迁中的制度政体(institutional regimes)

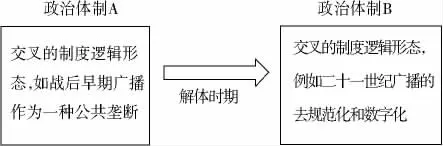

媒介化这一进程依赖于媒介在现代社会中的日益普及和使用,但其所包含的多种变化不应被简单地理解为一种线性过程。相反地,我们应当把社会和文化的变迁理解为一种从特定领域中的一种制度影响的形态向一种不同形态变迁,后者将改变所涉及的机构之间的“力量权衡”(“balance of power”),并可能将新的制度资源和规则引进到一个领域中。从分析的角度而言,我们可以将这类形态理解为“政治体制”,它包含了一个特定领域中主导性的结构化模式。然而,我们应注意不要将主导性结构化模式等同于替代性实践的缺失或冲突的缺席。相反地,在特定领域的“政治体制”中,我们经常观察到具有竞争性利益、规范和实践的社会能动性,但他们之间的相互依赖建立起了特定阶段和语境下的一种平衡。表1 展示了媒介化作为从一个政治体制到另一政治体制的变迁的一个图示模型。

图1 媒介化的非线性变迁过程

文化与社会的变迁不一定会导致从一种稳定的政体到另一政体的变化;但在某些情况下,它可能更适用于解释一个既有政治体制的瓦解而无新政治体制接替的现象。在这样的情况下,我们也许会观察一段社会规范和实践的价值不稳定且不确定的时期。例如,数字媒介的普及在教育界内部及外部均创造了教学改革的新势头,但至今却并没有产生稳定的、新的教学模式或教育方法。相反,它为多种新型教育范式和实践方法彼此竞争与检验提供了完善契机(Carlsson,2010;Sorensen,Audon,and Levinsen,2010) 。

我们这里谈及的作为制度影响的形态的“政治体制”在历史研究中通常被称为“阶段”,以区分不同的时期,而这些不同的时期则被一系列特定的利益、公共话语和实践主导。例如,布鲁默(Blumler)和卡瓦纳(Kavanagh) (1999:211) 区别了政治传播的“三个不同时期”(“three distinct ages”) ;每个时期由于媒介、政治组织和其他社会因素的影响而具有“不同的组织原则”。相似地,德夫-皮埃尔(Djerf-Pierre) (2000:240) 区别了瑞典公共服务广播SVT 的三个历史阶段,而其中的每一个阶段均体现了“与新闻选择和呈现模式相关的缜密系统的规则和标准的主导”。之后德夫-皮埃尔和威布尔(Weibull) (2008) 进一步推进了他们的观点,将这些阶段视为“政治体制”。他们藉此解释了“理想和实际规范的融合以及实践和生产的融合”(Djerf-Pierre and Weibull,2008:96) 。从该视角出发,一个政治体制描述了特定的历史和社会语境下一个领域中的主导作用话语,在本论述中为新闻学。而我将以“政治体制”这一概念涵盖特定领域中话语层面以及全部制度资源和规则。话语层面无疑是至关重要的,但物质因素,如科技和经济,对于从一个政治体制向另一个政治体制变迁,以及特定政治体制下的能动作用的建构均有着十分重要的意义。

对于特定的制度与机构之间关系的分析不仅局限于历史研究,也通过比较研究而日渐丰富。例如,哈林(Hallin) 和曼奇尼(Mancini) (2004) 曾就美国和欧洲媒介系统和政治系统之间关系展开一项范式的研究,并且进而运用该研究发展了三种主导的媒介模式的类型学:英美的自由主义模式(Anglo-American Liberal Model)、西北欧民主法团主义模式(the Democratic Corporatist Model of North-Western Europe) 和南欧极化多元模式(the Polarized Pluralist Model of Southern Europe) 。哈林和曼奇尼此后试图将这一比较类型学推广到西方世界以外的地区(Hallin and Mancini,2012) 。尽管这类模式总是存在着简化特定的地理语境中的媒介模式的结构特性的隐患,但作为重要的启发分析工具,它们对于考察不同机构间的相互作用,同时将历史的路径依赖纳入考量到了重要的作用。

九 媒介的总体资源

本文论述了媒介化的制度视角,并强调将分析定位于中层的重要性。然而,我们还必须考虑制度之上(supra-institutional) 的、社会层面的媒介化,并由此考察媒介是否有特殊的性质,能够使得媒介的影响力跨越不同的制度语境,尽管其间的“地区性”影响有所不同。库德瑞(2003) 借鉴布迪厄(Bourdieu) 的“元资本”(“meta capital”) 的概念,建议将媒介视为一种元资本,这一点使它们在不同的社会领域均具有影响力。这一假设虽然具有一定的说服力,但没有确认哪一种特性或过程使得媒介具有了这样的元资本。在系统理论(system theory) 的启示下,库内柳斯(Kunelius) 和雷乌纳宁(Reunanen) 指出,公众关注是媒介总的“权力资源”;推而广之,媒介化可以被理解为是“在其他领域和机构范围中日渐增加的(作为媒介总的载体) 公共关注”(Kunelius and Reunanen,2012:12) 。

库内柳斯和雷乌纳宁(2012) 的观点明确地集中在新闻大众媒介,在这一语境下,公众关注显然是其他领域或制度争相获取的重要资源。如考虑到一般意义的媒介,公众的关注则并非唯一关乎利害的,对于私人或半私人的传播形式中关注度的控制也同样重要。与此同时,把关注度理解为媒介化传播的产物,相较于媒介的实际资源更为合适。总而言之,媒介使得其用户可以在时间、空间和表达形式上扩展他们的传播与交流。藉此,媒介是一种通过传播与交往行动为呈现信息与构建关系的资源。这一总的资源被不同媒介和体裁运用于不同的目的:例如,Facebook 这类的社交媒介趋向于在一个拓展的“朋友”圈中建构半公开、半私人的书面对话信息;而新闻媒介通常将信息建构为对于公民的公共受众而言具有至关重要作用的内容。在这些例子中,Facebook 好友的关注和公众的关注都体现了媒介以特定方式呈现信息以及特定用户组群中传播信息的能力;而受众则通过这一系列特定的传播与交往实践彼此联系。

媒介是注意力生产的社会工具,但实际的资源则是媒介控制呈现信息的能力(例如,意识形态上的表达或艺术地叙述)、构建关系的能力(例如,谁与谁以何种方式相连接) 以及传播行为服务于何种社会目的能力(例如,娱乐、教育、说服等等) 。因为这些资源对所有类型的文化与社会交往都具有重要作用,所以媒介对每一个社会领域均施以影响,尽管这些影响有着不同的方式与强度。为了获得媒介资源,来自于其他机构领域的社会行动者(social agent) 必须遵守治理媒介的各种规则。因为当今许多媒介均具有多功能,所以我们不应该把具体的社会规则限定于个别媒介之上。举例而言,人们使用电视和互联网络有着各种目的,这些目的与不同社会制度和文化实践有关,像谷歌这样的媒介公司包含了各式各样的媒介体裁,这些体裁与不同机构领域,如像图书馆、调查研究、新闻、私人邮件、广告等等有关。同样地,遵循舒尔茨(2004;Hjarvard,2013b) 的观点,当我们探究媒介使用的制度性规则时,我们应当着眼于其多种交往与传播功能,而不仅仅考察到个别媒介或者媒介组织。

李普曼(1922) 的研究是对二十世纪中新闻媒介向社会半独立机构的发展变化的一个早期的标志。与此同时,他注意到不同形式的媒介和传播专业知识在政治和商业机构中逐渐扩散,并以不同的方式试图影响公共舆论。今天,媒介在发展成为一种半独立机构的过程中,也被整合进入其他机构。这一双重性进程正在加速发展,并不再受限于公共和政治事务,而是逐渐受到几乎所有社会机构和文化领域的欢迎。在高度现代性条件下,机构与制度得以在不同的时间与空间中分化和扩展。媒介则成了机构与制度内部、不同机构与制度之间以及社会整体的交往与传播活动必不可少的工具。媒介发展和不同机构的活力推动了作为社会进程的媒介化的发展;这其中,社会行动者则试图依据自身的目的性来利用媒介资源。

[1]Blumler,Jay G.and Dennis Kavanagh.The third age of political communication:Influences and features.Political Communication,1999,16(3) :209-230.

[2]Bourdieu,Pierre.Distinction:A Social Critique of the Judgement of Taste.London:Routledge,1998a.

[3]Bourdieu,Pierre.Practical Reason.On the Theory of Action.Cambridge:Polity,1998b.

[4]Carlsson,Ulla.Children and Youth in the Digital Media Culture.From a Nordic Horizon.Gothenburg:Nordicom,2010.

[5]Castells,Manuel.The Information Age,Economy,Society and Culture,Volume Ⅰ-Ⅲ.Oxford:Blackwell,1998-2004.

[6]Castells,Manuel.A network theory of power.International Journal of Communication,2011(5) :773-787.

[7]Christensen,Henrik.Reintoft Mediatization,deprivatization,and vicarious religion.Coverage of religion and homosexuality in the Scandinavian mainstream press.In:Stig Hjarvard and Mia Lövheim(eds.),Mediatization and Religion:Nordic Perspectives.Gothenburg:Nordicom,2012:63-78.

[8]Cook,Timothy E.Governing with the News:The News Media as a Political Institution.Chicago:University of Chicago Press,1998.

[9]Couldry,Nick.Media meta-capital:Extending the range of Bourdieu’s field theory.Theory and Society,2003,32(5/6) :653-677.

[10]Couldry,Nick.Media,Society,World.Social Theory and Digital Media Practice.Cambridge:Polity,2012.

[11]Dahlgren,Peter.Doing citizenship.The cultural origins of civic agency in the public sphere.Cultural Studies,2006,9(3) :267-286.

[12]DiMaggio,Paul and Walter W.Powell.Introduction.In:Paul J.DiMaggio and Walter W.Powell(eds.),The New Institutionalism in Organizational Analysis.Chicago:University of Chicago Press,1991:1-38.

[13]Djerf-Pierre,Monika.Squaring the circle:Public service and commercial news on Swedish television 1956-99.Journalism Studies,2000,1(2) :239-260.

[14]Djerf-Pierre,Monika and Lennart Weibull.From public educator to interpreting ombudsman.Regimes of political journalism in Swedish public service broadcasting,1925-2005.In:Jesper Strömbäck,Mark Ørsten and Toril Aalberg(eds.),Communicating politics:political communication in the Nordic countries.Gothenburg:Nordicom,2008:195-214.

[15]Eisenstein,Elizabeth L.The Printing Revolution in Early Modern Europe,2nd Edition.Cambridge:Cambridge University Press,2005.

[16]Elias,Norbert 1978 The Civilizing Process,Volume 1-2.Oxford:Blackwell.First published[1939].

[17]Friedland,Roger and Robert R.Alford Bringing society back in:Symbols,practices,and institutional contradictions.In:Paul J.DiMaggio and Walter W.Powell(eds.),The New Institutionalism in Organizational Analysis.Chicago:University of Chicago Press,1991:232-263.

[18]Gibson,James J.The Ecological Approach to Visual Perception.Boston:Houghton Mifflin,1979.

[19]Giddens,Anthony.The Constitution of Society.Cambridge:Polity,1984.

[20]Giddens,Anthony.The Consequences of Modernity.Cambridge:Polity,1990.

[21]Goffman,Erving.The Presentation of Self in Everyday Life.Edinburgh:University of Edinburgh,1956.

[22]Gripsrud,Jostein and Lennart Weibull(eds.) .Media,Markets & Public Spheres:European Media at the Crossroads.Bristol:Intellect,2010.

[23]Habermas,Jürgen.1989 The Structural Transformation of the Public Sphere,original German edition 1962.Cambridge:Polity Press.First published[1962].

[24]Hallin,Daniel C.and Paolo Mancini.Comparing Media Systems,Three Models of Media and Politics.Cambridge:Cambridge University Press,2004.

[25]Hallin,Daniel C.and Paolo Mancini(eds.) .Comparing Media Systems Beyond the Western World.Cambridge:Cambridge University Press,2012.

[26]Held,David,Anthony McGrew,David Goldblatt and Jonathan Perraton.Global Transformations.Politics,Economics,and Culture.Cambridge:Polity Press,1999.

[27]Hepp,Andreas.Differentiation:Mediatization and cultural change.In:Knut Lundby(ed.),Mediatization:Concept,Changes,Consequences.New York:Peter Lang,2009:139-158.

[28]Hjarvard,Stig.Medialiseringen af uddannelse og undervisning[The mediatization of education and teaching].In:Hans-Christian Christiansen and Gitte Rose(eds.),Lœring med levende billeder[Teaching with Moving Pictures].Frederiksberg:Samfundslitteratur,2010:15-52.

[29]Hjarvard,Stig.The study of news production.In:Klaus Bruhn Jensen(ed.),A Handbook of Media and Communication Research,2nd edition.London:Routledge,2012a:87-105.

[30]Hjarvard,Stig.Three forms of mediatized religion.Changing the public face of religion.In:Stig Hjarvard and Mia Lövheim(eds.),Mediatization and Religion:Nordic Perspectives.Gothenburg:Nordicom,2012b:21-44.

[31]Hjarvard,Stig.The Mediatization of Culture and Society.London:Routledge,2013a.

[32]Hjarvard,Stig.From mediation to mediatization:The institutionalization of new media.In:Andreas Hepp and Friedrich Krotz(eds.),Mediatized Worlds:Culture and Society in a Media Age.New York:Palgrave,2013b.

[33]Innis,Harold Adams.The Bias of Communication.Toronto:University of Toronto Press,1951.

[34]Krotz,Friedrich.The meta-process of mediatization as a conceptual frame.Global Media and Communication,2007a:3(3) :256-260.

[35]Krotz,Friedrich.Mediatisierung:Fallstudien zum Wandel von Kommunikation[Mediatization:Case Studies of Communicative Change].Wiesbaden:VS Verlag für Socialwissenschaften,2007b.

[36]Krotz,Friedrich.Mediatization:A concept with which to grasp media and societal change.In:Knut Lundby(ed.),Mediatization:Concept,Changes,Consequences.New York:Peter Lang,2009:21-40.

[37]Kunelius,Risto and Esa Reunanen.The medium of the media.Journalism,politics,and the theory of‘mediatization’.Javnost-The Public,2012:19(4) :5-24.

[38]Ling,Richard.The Mobile Connection,the Cell Phone’s Impact on Society.Amsterdam:Elsevier/Morgan Kaufmann,2004.

[39]Lippmann,Walter.Public Opinion.New York:Free Press.First published[1922],1992.

[40]Lippmann,Walter.The Phantom Public.Brunswick,N.J.Transaction Publishers[M].First published[1925],1993.

[41]McLuhan,Marshall.Understanding Media:The Extensions of Man.London:Routledge and Kegan Paul,1964.

[42]Merton,Robert K.Social Theory and Social Structure,enlarged edition.New York:The Free Press,1968.

[43]Meyrowitz,Joshua.No Sense of Place:The Impact of Electronic Media on Social Behaviour.New York:Oxford University Press,1986.

[44]Mohr,John W.and Harrison C.White.How to model an institution.Theory and Society,2008,37(5) :485-512.

[45]Piaget,Jean.Judgment and Reasoning in the Child,London:Routledge.First published[1959],2002.

[46]Plummer,Ken.Intimate Citizenship:Private Decisions and Public Dialogues.Seattle:University of Washington Press,2003.

[47]Ritzer,George.Enchanting a Disenchanted World:Revolutionizing the Means of Consumption.Thousand Oaks,CA:Pine Forge Press,1999.

[48]Ryfe,David M.and Mark Ørsten.Introduction.In:Special issue on new institutionalism and the news.Journalism,2011,12(1) :3-9.

[49]Schulz,Winfried.Reconstructing mediatization as an analytical concept.European Journal of Communication,2004,19(1) :87-101.

[50]Stones,Rob.Structuration Theory.New York:Palgrave,2005.

[51]Strömbäck,Jesper.Four phases of mediatization:An analysis of the mediatization of politics.International Journal of Press/Politics,2008,13(3) :228-46.

[52]Sørensen,Birgitte Holm;Lone Audon and Karin Levinsen.Skole 2.0[School 2.0].Aarhus:Klim,2010.

[53]Thompson John B.The Media and Modernity,a Social Theory of the Media.Cambridge:Polity,1995.

[54]Thornton,Patricia H.and William Ocasio.Institutional logics.In:Royston Greenwood(ed.),The SAGE handbook of organizational institutionalism.Los Angeles:SAGE,2008:99-129.

[55]Thornton,Patricia H.,William Ocasio and Michael Lounsbury.The Institutional Logics Perspective.A New Approach to Culture,Structure and Process.Oxford:Oxford University Press,2012.