贵州省消化道重建专家共识(2014版)一、消化道重建基本原则与基本技术

2015-11-22曾庆良文坤明程家平

曾庆良 文坤明 程家平

1 概述

消化道重建是消化道手术中的关键步骤,很多外科医生“重切除而轻重建”,导致重建后发生并发症,甚至严重影响病人的生活质量及生存。为了更好地规范我省消化道重建技术,在解读2014年《中国实用外科杂志》发表的“消化道重建基本原则与基本技术”[1]技术基础上,结合我省实际情况,对消化道重建手术技术及缝合材料的选择进行总结和规范,以期为我省临床医生开展消化道重建手术提供规范化的指导依据。消化道重建有很多不同术式,其中一些还存在争议。我们选取了相对成熟并具有代表性的术式进行了总结和规范,主要涉及5大类18种重点吻合术式,包括:5种胃吻合方式(近端胃切除后的食管胃吻合,远端胃切除后的Billroth Ⅰ或Billroth Ⅱ式吻合,Roux-en-Y 吻合,全胃切除后Roux-en-Y吻合),2种小肠吻合方式(小肠小肠端端吻合、小肠小肠端侧吻合),4种直肠吻合方式(结肠直肠吻合、结肠结肠吻合、回肠结肠吻合、造口),2种胆道吻合方式(胆管端端吻合、胆肠吻合)以及5种胰腺吻合方式(胰腺空肠端端套入式吻合、胰腺空肠端侧吻合、胰腺空肠导管对黏膜端侧吻合、捆绑式胰腺空肠吻合、胰管空肠侧侧吻合)。现就其消化道重建手术发展历史、愈合机制、重建原则和相关技术、器械、材料及要求叙述如下。

2 消化道重建技术的发展简史

2.1 消化道重建手工吻合技术发展史 消化道重建手术始于1881 年,ThendorBillroth 在维也纳成功开展第1例胃切除Billroth Ⅰ式吻合。1883年,Courvoisier首次施行胃部分切除术结肠后胃空肠吻合术。1884年,Rydrgier为十二指肠球部溃疡病人施行了胃大部切除术及胃空肠吻合术,并对吻合技术作了较大改进。至1885 年,Billroth 和Von Hacker成功施行了胃大部切除术,关闭胃和十二指肠残端,并在结肠前行胃空肠吻合术,即Billroth Ⅱ式,以后该术式发展成为治疗十二指肠溃疡病的经典术式[2]。消化道重建的手工吻合从最初的三层吻合技术逐步发展到双层缝合技术。双层缝合包括全层加浆肌层吻合术(Albert-Lembert法)和分层吻合术(Parker-Kerr-Halsted法)等术式[3]。

1887年,Halsted发现胃肠道黏膜下层中存在大量致密胶原,是吻合口缝线拉拢打结时的主要着力部位,并据此提出消化道单层缝合技术是安全的。但限于当时的技术水平和缺乏抗感染手段,医生仍沿用经典的双层缝合技术。

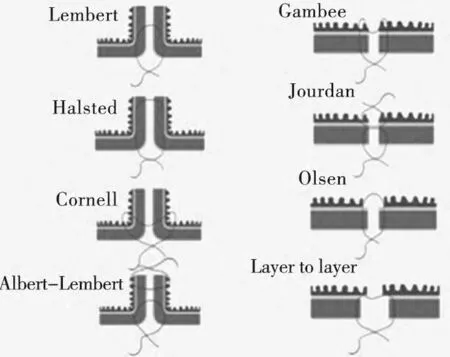

20世纪50年代,Gambee等[4]设计了一种单层缝合技术,成功应用于临床,并在法国作为标准的消化道重建吻合技术。自1965年,慕尼黑大学Zenker小组开始把单层缝合技术应用于各种胃肠道吻合后,单层缝合技术逐渐开展起来。单层缝合技术中最具代表性的有Gambee缝合法、Wolfler缝合法和近年来提出的Ablert缝合法(图1)。但前两者操作较为繁琐、费时,未能普及;而Albert缝合法操作简便、省时,但因对其应用的安全性缺乏认识,担心发生吻合口漏(瘘),多数医师不敢贸然应用。1966年,我国上海瑞金医院将这项技术用于临床,国内也开始对单层缝合技术进行动物实验和临床研究[2,4]。尽管国内外已经开展了单层缝合,但由于上述原因,多数医院仍以双层缝合为主[3]。

图1 各种手工吻合方法

2.2 消化道重建机械吻合技术发展史 消化道机械吻合是在肠腔内支架吻合的基础上发展起来的。近年来各种各样的吻合器、闭合器、缝合器等广泛用于临床,不仅缩短了手术时间,也使一些暴露困难、操作空间小的手术变得较为简便,同时减少空腔脏器的污染和组织的损伤,提高了手术治疗效果。此外,机械吻合技术还具有以下优势:(1)小血管可从吻合器缝钉空隙中通过而不影响缝合部位及其远端的血液供应。(2)缝钉材质为金属钛或钽,与手工缝线相比,组织反应小。(3)缝钉排列整齐,间距相等,保证了组织的良好愈合。(4)机械吻合将开放式缝合变为密闭式缝合,减少消化道重建过程中造成的污染[4]。

吻合器:1908年,匈牙利的Hultl及Fisher首先在胃切除术后应用了胃缝合器。1950年,日本的Nakayama进一步改进了该型缝合器。1950-1960年,前苏联Androsov等对消化道机械吻合技术作了更深一步的研究。1966年,Ravitch 首先介绍用圆形吻合器替代手工缝合行胃肠吻合术。1967年,美国首先推出了具有双排缝钉的线性缝合器(即残端吻合器),1968年又推出了带双侧双排缝钉及切割刀的线性切割吻合器(即侧侧吻合器)。20世纪80年代初,美国爱惜康公司对吻合器的应用方法进行了改进,首次推出了一次性使用吻合器普路善美(PROXIMATE),在设计和功能上都较前有所改进,提高了使用便利性并得到广泛应用。我国于80年代研制出不锈钢可重复使用的吻合器。近年来,我国也自行生产出一次性吻合器,并投入临床应用。吻合器的种类有圆形吻合器(端端吻合器)、直线形切割吻合器(侧侧吻合器)、残端缝合器与荷包缝合器等4种。圆形吻合器主要用于肠道的端端吻合,侧侧吻合器主要用于胃肠道的侧侧吻合,残端缝合器主要用于肠道的残端闭合,荷包缝合器主要用于吻合前吻合口的荷包缝合。吻合器的工作原理与订书钉压纸张相似,如圆形吻合器即靠两排金属缝钉钉合肠壁,并于缝钉内缘环形切开,形成吻合口。主要用于消化道手术的吻合口重建,特别适用于部位较深、显露困难的食管及中低位直肠的吻合[3,5]。

吻合环:20世纪初,外科医生提议在肠道吻合过程中使用吻合环。Murphy 等于1980 年发明了一种吻合纽扣进行肠管吻合,因被压挫部位的肠管血运较差未能得到推广。Hardy等于1985年根据现代胃肠道创伤理论,采用相对无反应的合成物质,研制成一种无缝合线、无组织损伤的吻合环用于消化管的吻合。近年来多项研究表明,生物降解吻合环可用于肠道吻合,甚至在高风险的急诊手术中都是可以采用的吻合技术。而且,在腹腔镜下亦可应用吻合环顺利完成肠管吻合术[6]。

3 消化道重建的组织愈合机制、影响愈合的因素、各消化道器官的组织结构特点及其愈合

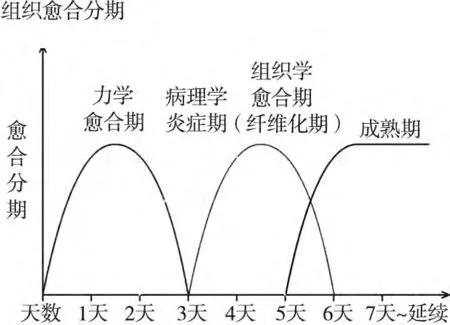

3.1 组织愈合分期 消化道吻合术后,吻合口愈合良好是手术成功的标志,而组织愈合才是真正的愈合。组织愈合的实质是一个创伤愈合过程,但又有在酸性或碱性消化液存在的条件下经过力学愈合期、病理学炎症期、组织学愈合期、组织学纤维化期和成熟期的一系列过程。力学愈合期是两断端在缝合材料的纯机械作用下结合的时期;病理学炎症期(吻合后3~5d)时结合力由缝合材料张力和组织的支持力决定;组织学愈合期是在缝合材料张力的基础上断端间肉芽组织增殖的组织学愈合过程;到组织学纤维化期(术后4~5d),炎症细胞水肿、出血、坏死等开始衰退,黏膜上皮新生、覆盖,保护吻合口,到术后7d消化道吻合部位初期的愈合基本完成;成熟期时结合力没有变化,是生理修复、整合期(图2)[7]。

图2 组织愈合分期示意图

3.2 组织愈合的分子生物学机制组织愈合是一个由细胞、细胞介质和细胞外基质共同参与的复杂生物学过程,包括炎性反应、细胞增殖、创面收缩、胶原代谢等基本过程。愈合过程中,血小板和炎性细胞首先进入创口,分泌细胞因子等,趋化成纤维细胞、巨噬细胞,促进新血管生成和合成胶原纤维。胶原纤维主要位于黏膜下层,是维持消化道强度的主要成分,合成于成纤维细胞内,结构稳定,不被一般蛋白酶水解,只能被胶原酶水解,其合成和降解平衡决定了消化道吻合愈合的强度[8-9]。

吻合部位的腺体再生过程:来自周围腺体的扁平上皮覆盖黏膜缺损后,逐渐变成立方和柱状.新生的柱状上皮逐渐向腔而突起排列,形成不同长度和形态的腺体,以后腺体形态和大小逐渐恢复正常[10]。

3.3 影响吻合口组织愈合的因素 在消化道重建吻合口的愈合过程中,按层对合是组织愈合的基础,有利于愈合及生理功能的恢复[11];其实在胃肠吻合法建立之初,人们就已经认识到这一点,1827年Lemhert曾提出吻合3个原则:(1)黏膜与黏膜缝合不愈合。(2)黏膜与浆膜缝合愈合不充分。(3)浆膜与浆膜缝合愈合佳;良好血液循环是吻合口组织愈合的关键因素[12];而缝合材料的刺激是愈合的不利因素[3,13]。

在吻合口愈合的过程中,保证吻合口组织对合良好且无张力是愈合的前提,而缝合层数并不直接影响吻合口愈合:良好的血液循环可提供吻合口愈合过程中组织再生的营养供应,从而保证组织快速再生、重建和吻合口愈合。相反,局部血循环不佳,缺氧状态严重,将导致肉芽组织过度形成,或吻合口不易愈合,愈合后形成瘢痕狭窄。

消化道重建中吻合部位愈合的影响因素包括局部因素和全身因素。局部因素有:(1)手术技巧问题:缝合间距过大、各层问对合不良、器械操作违规损伤、异物间置。(2)吻合部位局部因素,血供不良、低氧状态、肠腔内高压、肠腔外高张力、吻合部值异物存留。(3)肠腔内、外感染因素。(4)放射性治疗后等。全身因素有:(1)合并糖尿病、肝肾功能异常等基础疾病。(2)免疫功能低下。免疫性疾病、使用抗肿瘤药物及激素类药物、肾透析。(3)高龄、营养不良、低蛋白血症、贫血。(4)循环障碍、低氧血症等。所以,最大限度地减少影响吻合部位愈合的因素,严格的围手术期管理非常重要[14]。

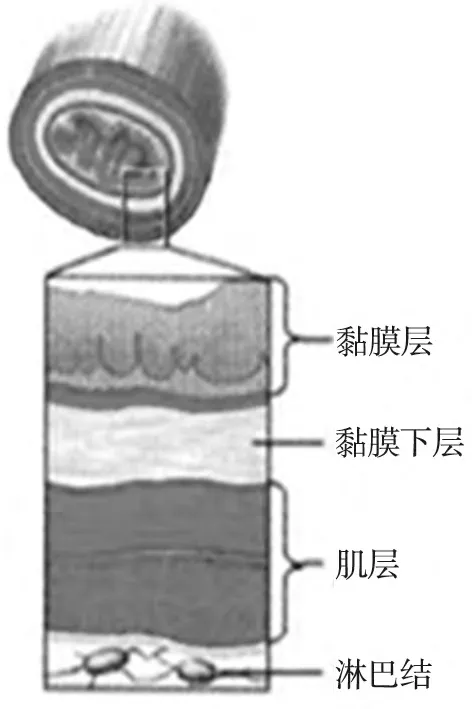

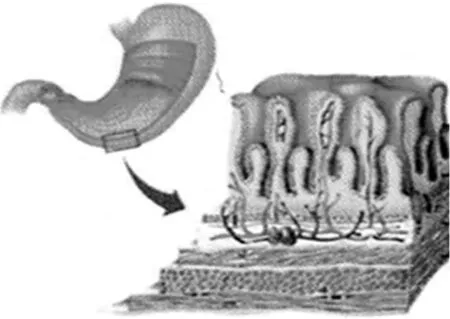

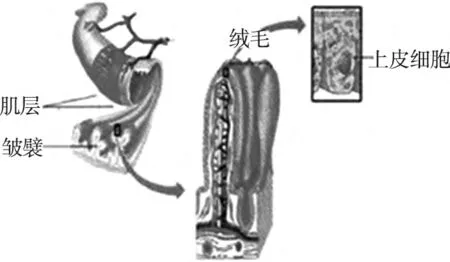

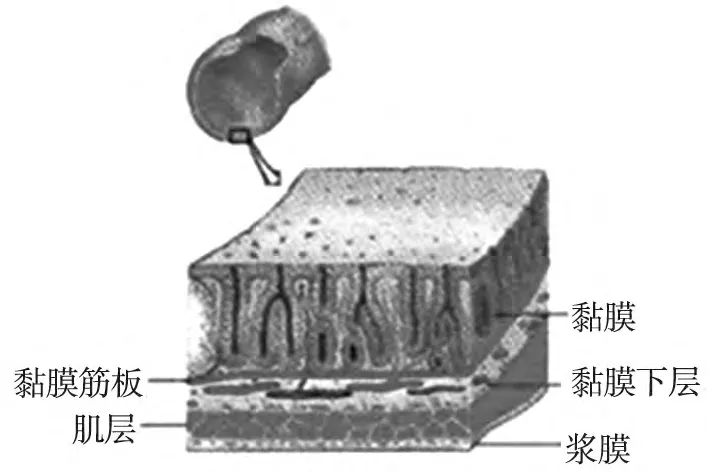

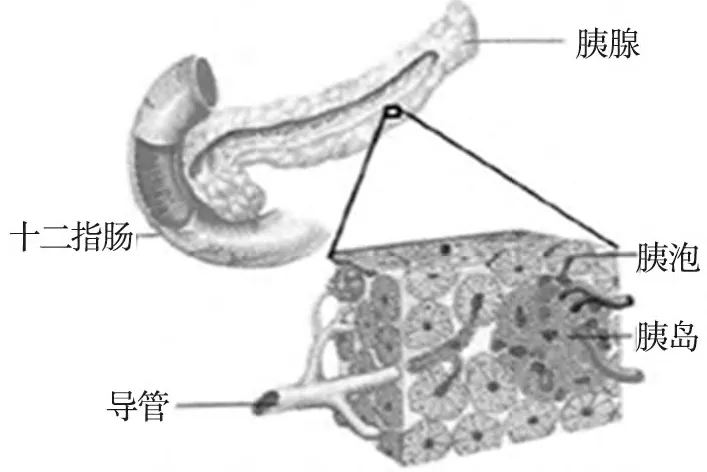

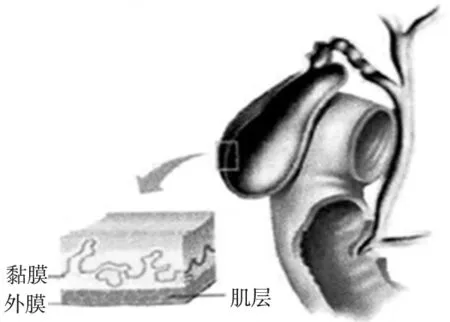

3.4 各消化道器官的组织结构特点(1)食管的组织结构特点 黏膜层为未角化的复层扁平上皮,下端与胃贲门部单层柱状上皮相接。黏膜下层为疏松结缔组织,含黏液性食管腺。肌层分内环外纵2层,上1/3段为骨骼肌,下1/3段为平滑肌,中1/3段为骨骼肌和平滑肌的混合。外膜为疏松结缔组织构成的纤维膜(图3)[15]。(2)胃的组织结构特点 黏膜表面有许多不规则形小而浅的骨小凹,内表面为单层柱状上皮。黏膜下层有较粗的血管、淋巴管和神经。肌层较厚,可分为内斜、中环和外纵三层。外膜为浆膜,外覆间皮(图4)。(3)小肠的组织结构特点 小肠分为十二指肠、空肠和回肠。小肠黏膜腔面有环形皱襞,表面有细小绒毛覆盖,小肠上皮为单层柱状上皮,由吸收细胞、环装细胞和内分泌细胞组成。十二指肠黏膜下层结构较为特殊,内含十二指肠腺,为副管泡状黏液腺,分泌碱性黏液和碳酸氢盐。小肠黏膜下层含丰富淋巴组织,肌层由内环外纵两层组成。外膜除十二指肠中段一部分为纤维外,其余均为浆膜(图5)。(4)结直肠的组织结构特点 结直肠黏膜与黏膜下层形成半月形皱襞,无绒毛,黏膜上皮由单层柱状细胞夹有杯状细胞组成,柱状细胞表面有纹状缘。肌层包括内环、外纵两层,结肠不同于小肠的是外纵肌集合成3条粗的结肠带(图6)。(5)胰腺的组织结构特点与消化道不同,作为三大消化腺之一的胰腺为实质性脏器,表面覆有薄层结缔组织被膜,腺实质可分为有导管连接的外分泌部和散布于外分泌腺腺泡之间呈小岛状的内分泌细胞团,称为胰岛(图7)。(6)胆道的组织结构特点 胆囊由黏膜、肌层和外膜3层构成一黏膜形成许多高而分支的皱襞,上皮为单层柱状,游离面有大量短的微绒毛;肌层为内环、中斜、外纵3层;外膜为疏松结缔组织,部分有浆膜覆盖。

胆管系统黏膜由单层柱状上皮构成。肝外胆管为纤维弹性管道,黏膜下为较坚实的纤维组织层,弹力纤维层靠近黏膜下,较薄;胶原纤维层在外方,较厚,呈环状平行排列:从人体的胆管系统观察,肝内胆管无平滑肌组织,至肝总管以下,平滑肌细胞逐步增多,至胆总管下端,形成胆总管下端括约肌(图8)。

图3 食管组织结构

图4 胃组织结构

图5 小肠组织结构

图6 结直肠组织结构

图7 胰腺组织结构

图8 胆道组织结构

3.5 各消化道器官的组织愈合(1)胃肠道吻合的组织愈合胃肠道吻合部位的组织愈合、修复与经典的皮肤等组织创伤愈合过程具有共同特征。经历了力学愈合期、组织愈合期(创伤后3~5d)和成熟期(重塑)阶段,以及在各阶段中各种细胞因子、增殖因子参与的调控下完成其组织愈合过程。然而胃肠道独特的解剖学构造和胃肠道内消化液的存在,使其以自身独有的规律及特征进行吻合部位的修复与愈合。胃肠道吻合部位主要在富含血管淋巴管网、血流量丰富及大量胶原蛋fLl(Ⅰ型680/e、Ⅲ型207c、Ⅴ型12%)的黏膜下层进行愈合。黏膜的修复是由上皮细胞增殖覆盖完成,胃肠道的同有肌层、浆膜层均以纤维化方式修复愈合,胃肠道吻合时的层层对合有益于修复愈合的过程。(2)肠道吻合的组织愈合 结肠和小肠的结构和生理功能存在差异,且在吻合手术中小肠很少发生吻合口漏(瘘)。因此,一些学者对比研究了结肠和小肠两者愈合过程中的差异,发现:(1)生物学过程存在差异,与结肠相比,小肠吻合口在术后早期迅即出现胶原量下降,但其下降幅度小且仅限于吻合口附近,而胶原量的恢复也较迅速。Hawley 发现小肠的胶原酶较结肠少。(2)结肠吻合口黏膜愈合的速度较小肠慢。(3)结肠吻合口局部的血液循环较小肠差。动物实验证明结肠吻合口的基础血流量和氧分压明显低于小肠;且结肠对缺血较敏感,术中急性失血达10%时,动物结肠的氧分压即显著下降,而小肠则无明显改变;使结肠和小肠壁承受同样张力的负荷,导致结肠局部血流量下降程度较小肠显著[16]。

胃肠道手工吻合的组织愈合:吻合后的初期,吻合部位的结合力依赖于缝合线的张力,此期组织学上呈现缝合线的炎性反应,中性细胞的炎性浸润明显;缝合线的材质对其具有不同影响。在缝合线力学结合的基础上,3~5d后吻合部位的成纤维细胞增殖,毛细血管新生,胶原蛋白的产生增加,炎性细胞、水肿减退,黏膜E皮新生,术后7d胃肠道吻合部位的初期愈合基本完成。改建、重塑时期,保持着良好的组织间结合力进行组织的、生理性的、具有收缩功能的修复愈合,从愈合方式分析层层对合的Gambee吻合比Albert-Lemhen吻合方法更为理想。

胃肠道机械吻合的组织愈合:机械吻合后胃肠道吻合部位的愈合与手工缝合吻合愈合相似,吻合器械会造成组织压榨,血管网络破坏、微小循环障碍。但随着夹置的浆膜退缩,钉孔破损浆膜部位的血管再生,跨越吻合口的血运再建(5~7d),而由炎症期过渡到纤维化期、成熟期,21d完成血管网络的重建和胃肠壁各层的连续性。圆形吻合器吻合是内翻吻合,其愈合过程中浆膜成为血液循环沟通的屏障,通过吻合部位组织压榨,浆膜退缩及血运再生重建后开始愈合过程。而线形吻合器吻合是外翻吻合,吻合部位的黏膜脱落后进人愈合过程,外翻吻合的浆膜层缝合有助于自然生理的愈合过程。

胆道吻合的组织愈合:胆道手术中,胆汁有阻碍损伤组织愈合及致纤维化的作用。因此,胆道愈合时炎症期及增生期相对较长,进入塑形晚期,愈合后黏膜下形成的瘢痕组织多且杂乱。而且吻合口内的异物残留导致胆汁及其残渣的聚积,从而加重炎性反应及形成结石。胆肠吻合的病人,术后由于肠液反流及细菌易位,会加重吻合口的炎性反应[17]。

胰腺吻合的组织愈合:胰肠吻合是两种不同脏器组织之间的愈合过程,与同类组织间愈合不同,可出现非感染性炎性反应。当胰腺质地较柔软时,胰腺纤维化较轻,胰腺的外分泌功能相对较强,分泌胰液较多,造成自身的消化及外渗,易导致胰瘘[18]。

(未完待续)