这个福清和尚,去日本建了一座寺

2015-11-19林雨田

林雨田

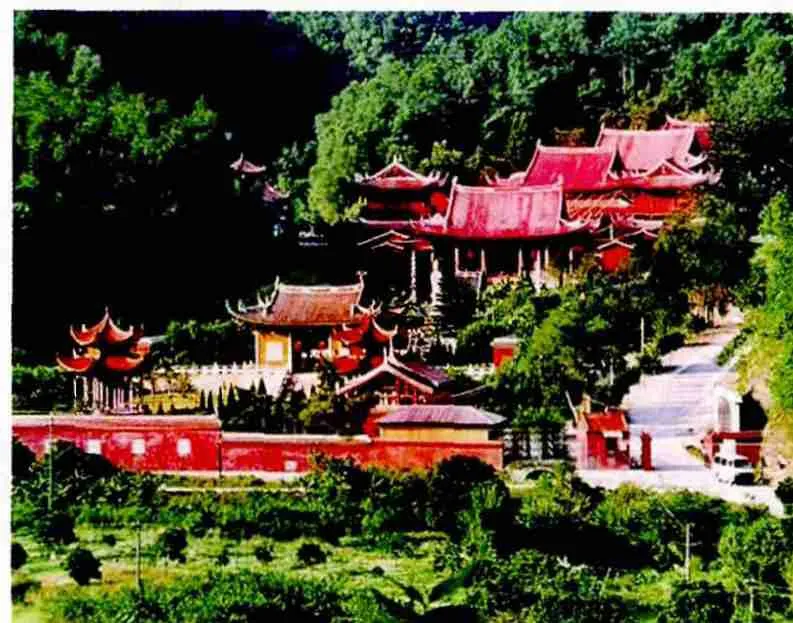

福清渔溪镇的黄檗山上,有座古刹万福寺,明末清初时曾名噪东南沿海。而在日本京都郊外宇治川畔,同样有座万福寺,始建于1661年5月。

这两座古刹,都和一位高僧有关。这位高僧,便是日本佛教三大禅宗之一黄檗宗的开山鼻祖隐元禅师,一个福清人。

“子债父还”

隐元,俗姓林,明万历二十年(1592年)十一月初四出生于福州府福清县万安乡灵得里东林村(今福清市上迳镇东林村)的一户农家。

明泰昌元年(1620年),隐元到黄檗山万福寺出家,拜大休的弟子鉴源法师为师,后四处参学《法华经》《楞严经》,从密云圆悟受心印。45岁时,隐元继承了师祖的衣钵,成为福清黄檗山万福寺住持,此后因佛学修养高深而成了一代名僧。

黄檗山万福寺位于福清县渔溪镇,创建于唐德宗贞元五年(7 8 9年),至今已有1200余年历史。这里名僧辈出,是中国禅宗重要丛林,在中日佛教文化交流史上占有重要的地位。正幹禅师曾在此修行,开创般若堂,数年后改建万福寺。临济宗名僧希运法师在此出家,义玄法师又参学于他。

黄檗山岩壑幽邃,风景秀美,因山上多产檗木而得名。明崇祯十年(1637年),隐元任万福寺住持,历时17年,开堂说法,僧众逾千,信徒云集。

据木宫泰彦《日中交通史》记载,隐元“门下之盛,当时无两。其盛名久为留居日本长崎的中国僧人间所宣传,且其在中国开印之语录,也传至日本禅林中最隆盛之京都妙心寺,派下僧侣,多购读之”。

17世纪初期,旅居长崎一带的福建华侨先后兴建了具有明代风格的兴福寺、崇福寺和福济寺。1649年,崇福寺的第二代住持圆寂,一时无人继位,于是人们恭请隐元赴日。

隐元念及自己年过六旬,曾数度谢绝。两年后的1651年,他的弟子受邀赴日,却在途中遇到风浪溺死。隐元深为悼念,1653年崇福寺超然等七人第四次联名恳切邀请时,他感叹“这是子债父还了”,最终同意东渡。

清顺治十一年(1654年),郑成功得知隐元将要东渡的消息后,特地嘱托堂兄郑建国等前往参谒,并提供船只给隐元及随行僧众,一行人经中左所(今厦门)东渡日本长崎。

隐元到达日本当天,就开堂演法,引得数千人前来顶礼膜拜。

其实隐元选择这时候东渡,还和当时国内形势有很大关系。

明朝末年,清兵南侵,佛门清净地万福寺也不能幸免。隐元不得不辗转各地避难,这期间他的好友黄道周于1646年被清兵杀害,使得他下定了决心赴日。

福清黄檗山万福寺。

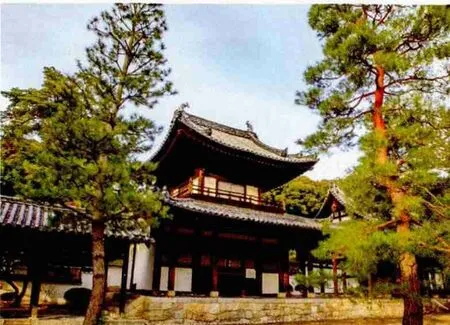

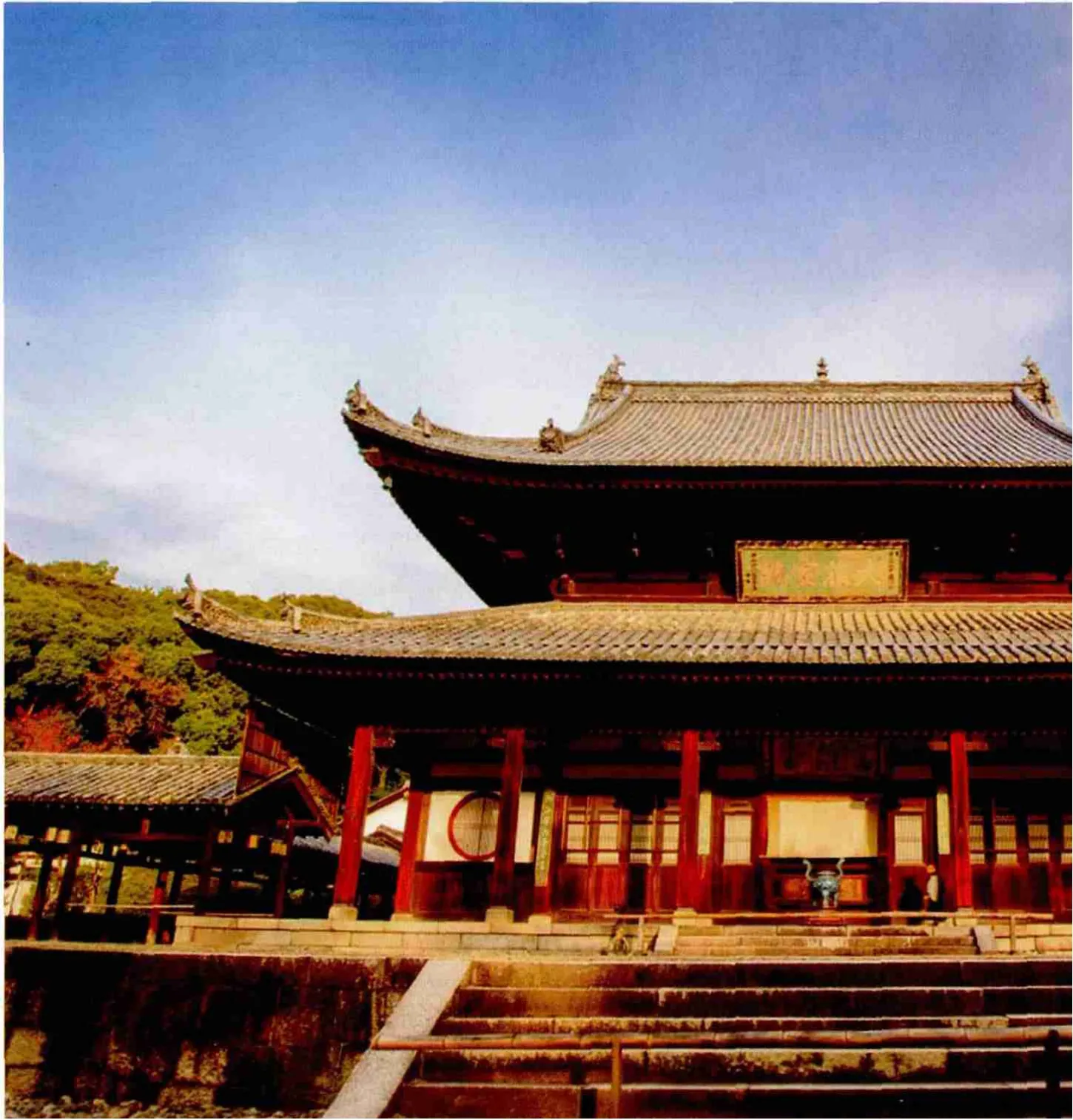

京都黄檗山万福寺。

创立日本三大禅宗之一的黄檗宗

1661年,在日本皇室和佛教界的支持下,隐元在京都宇治醍醐山麓,依照福清万福寺的规模和式样,建起了一座寺院。出于对家乡的挚爱,隐元将其命名为黄檗山万福寺。

1663年到1670年间,隐元曾在日本万佛寺开过三回三坛戒会,受戒者达3000多人。他还针对日本佛教振兴和发展进行了一系列宗教活动。

在担任住持三年后,隐元将住持之位禅让给弟子木庵,自己则隐退于松隐堂。晚年,他除潜心研究佛法外,还亲自制定影响深远的《黄檗清规》,撰写《松隐集》《松隐二集》《禅余歌》等著述,将中国明代的禅林礼法和规矩完整地传到日本。

在此期间,他创建了黄檗宗,与临济宗、曹洞宗形成日本禅宗的三足鼎立之势。黄檗宗兴盛时,宗门下的寺院曾经达上千座,万福寺也成了黄檗宗的大本山,此后连长崎的“三福寺”也皈依了黄檗宗。

如今日本万佛寺法席已传到五十七代,分寺多达500余座,僧俗信徒数百万人,最盛时甚至有2500万人,占了日本人口的五分之一。

每年清明节、农历七月半和公历10月中旬,日本黄檗会都会在京都、神户、长崎等县市举行三次普渡盛会,来自日本各地的僧俗信徒聚会五天,场面盛大。

隐元是继唐代鉴真和尚之后又一位中日两国文化交流的杰出使者,在日本享有崇高的威望。历代日本天皇相继敕赐他“大光普照国师”“佛慈广鉴国师”“径山首出国师”“觉性圆明国师”“真空大师”等称号。

如今日本万佛寺法席已传到五十七代,分寺多达500余座,僧俗信徒数百万人。

按照原来的约定,隐元将在日本弘法三年后归国。当时他已经收到了本师费隐的信函,催促他返回祖庭。归心似箭的他因龙溪等人的再三恳留,不得不几次推迟了归期。后来因为一些事由,隐元表示因缘已定,决心留在日本,弘法异邦。

带去中国文化

被日本政府列为“国家重要文化财”(国家重点文物)的京都万福寺,历经数百年风雨依然保存完好。自山门往前,成一轴线排列着天王殿、大雄宝殿、法堂、威德殿。两侧回廊遥相对峙,连接着钟楼、鼓楼、伽蓝殿、方丈室等,呈典型的中国明代佛教寺院布局,是日本国内最大的一座保留宋明以后中国寺院格局的禅院。

兴建于1668年的天王殿,正前供奉着弥勒佛像,是来自福建泉州的范道生(1635—1670)的作品。

1660年,范道生受长崎福济寺住持的邀请前往日本塑造佛像,后又被隐元请去为万福寺造像。除弥勒佛外,天王韦驮和十八罗汉像,乃至后来隐元的寿像等,都出自他的手笔。

大雄宝殿内的释迦佛像下,有一个硕大的木鱼。日本学术界认为,在承应年间(1652—1655),黄檗禅传到日本时,同时传来了木鱼,以后广泛用于禅、天台、净土等各宗之间。据此可知,这诵经用的木鱼,还是隐元传到日本来的。

寺庙殿堂内外悬挂的四十多面匾额和众多楹联,都出自隐元及其弟子之手,雄浑阔达,显示着一代禅风。“进了山门是中国”,日本诗人对京都万福寺这句形象的描述,可以说具有高度的概括性。

隐元东渡时,还携带了大量佛教经典、名人书画、医药书籍和植物种子等,为促进中日两国文化、科学技术的交流作出了积极贡献。隐元之后,京都万福寺十多代住持都由中国渡日的僧人担任,据说百余年前,这里的和尚念经,还有使用福州方言的。

在伽蓝堂,有一座民国二十一年(1932年)福清人进献的关帝君塑像,其下署名:“福清县高山市岭下乡陈玉梅 喜谢”,可知至迟在上世纪30年代,仍有福清籍乡亲到京都万福寺进香礼拜。

日本佛教界称福清的祖庭为“古黄檗”,称京都的万福寺为“新黄檗”。1979年11月,日本京都黄檗山万福寺及所属各寺,以黄檗宗议会议长吉井鸠峰为团长的“日本古黄檗拜塔友好访华团”一行18人,首次来到福清黄檗山拜塔谒祖。

隐元博学多才,除了佛学之外,还精于建筑、医药、诗文和书法,这些中国传统文化在日本民间也得以传播。当年,隐元及其弟子还将中国的叶茶带到了日本,初时用沸水煎煮,在日本被称为“煎茶”,因此隐元还被日本民间奉为茶道的中兴祖师。隐元自福清带去的扁豆和豆腐,在日本分别被称为“隐元豆”“隐元豆腐”。

将“吃茶”引进日本

煎茶道是日本人的主流茶道,其形成可以追溯到江户时代中晚期,由黄檗宗僧人高游外所创,发展至今已有1000多年历史。而这种烧水烹茶的饮茶方式,最早是隐元引进日本的。

1654年,隐元带着弟子20人到日本传播佛教文化,并开创了日本黄檗宗。当时在他不多的行李中,就有一大一小两只宜兴紫砂茶壶,专为隐元烹茶之用。隐元的地位甚高,他所喜爱的这种“古怪”却简单的泡茶法,很快博得日本社会各个阶层的关注。

半个多世纪后,隐元的宗门弟子,55岁的高游外在京都的寺院山门前设通仙亭,竖起了“茶”字招牌,开始了他卖茶修禅的生活。这位“卖茶翁”的行为很快在京都流传开来,一时成为名僧,对当时的文人墨客影响很大。烹水煮茶的煎茶道渐渐形成并流行,打破了日本长期以来抹茶道为尊的局面。