丹参川芎嗪对糖尿病周围神经病变患者的影响

2015-10-24王岩

王 岩

(吉林省地方病第一防治研究所,吉林 吉林 137000)

丹参川芎嗪对糖尿病周围神经病变患者的影响

王 岩

(吉林省地方病第一防治研究所,吉林 吉林 137000)

目的 探讨丹参川芎嗪对糖尿病周围神经病变患者的影响。方法将我院2013年2月至2014年5月收治的2型糖尿病周围神经病变患者60例,随机分为对照组和治疗组各30例。在原治疗基础上,对照组加用天麻素6 mL,治疗组加用丹参川芎嗪10 mL,均为每日1次静点,观察两组治疗前后临床症状、血液流变学及神经传导速度的变化。结果治疗3周后,治疗组的临床症状及血液流变学改善明显好于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),神经传导速度无明显变化(P>0.05)。结论丹参川芎嗪可改善糖尿病周围神经病变的症状,减低血黏度和血小板聚集,增加纤维蛋白原活性,提高患者生活质量。

糖尿病;周围神经病变;丹参川芎嗪

糖尿病是常见病,多发病,其患病率正随着人民生活水平的提高,人口老龄化,生活方式的改变而增加,已成为继心脑血管疾病和肿瘤之后的第三大非传染性疾病,其并发症不同程度的影响着患者的生活质量。周围神经病变是糖尿病常见并发症之一,目前临床尚缺乏疗效显著、统一的治疗手段。我院于2013年2月至2014年5月采用丹参川芎嗪对30例2型糖尿病周围神经病变患者进行治疗,取得满意效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1临床资料:根据《中国2型糖尿病防治指南》[1]要求,60例患者均符合糖尿病周围神经病变诊断标准,其中男36例,女24例,年龄38~75岁,平均(54.5±6.2)岁,病程6~15年,平均(9.8±3.5)年,周围神经病变病程为6个月~7年,平均(4.1±1.6)年。主要症状为自发性感觉异常,包括肢体的疼痛、麻木、发凉、烧灼感及蚁走感等。体征示手套袜套样感觉减退或消失,多伴有膝、踝反射的减弱或消失。其中6例合并视网膜病变,22例合并高血压,24例合并脑梗死。所有病例均排除其他原因引起的神经病变。将60例患者随机分为治疗组和对照组各30例,两组患者在性别、年龄、糖尿病病程、空腹血糖及糖化血红蛋白等方面无明显差异,具有可比性。

1.2治疗方法:所有患者在原有降压、降糖、口服甲钴胺等治疗基础上,对照组加用天麻素6 mL,治疗组加用丹参川芎嗪10 mL,每日1次静点,3周为1个疗程。并分别于治疗前后行血糖、血脂、肝功、血尿常规、血液流变学及神经传导速度检测。

1.3疗效评定标准:按病情严重程度分4级。0级:无症状。1级:(轻度)腕踝以下麻木,偶有疼痛,痛温觉及踝反射正常。2级:肘膝关节以下麻木,疼痛(可耐受),痛温觉及踝反射轻度减弱。3级(重度)四肢麻木,疼痛剧烈,痛温觉及踝反射明显减弱或消失。症状减轻2级以上为显效,减轻1级为有效,无变化为无效。

2 结 果

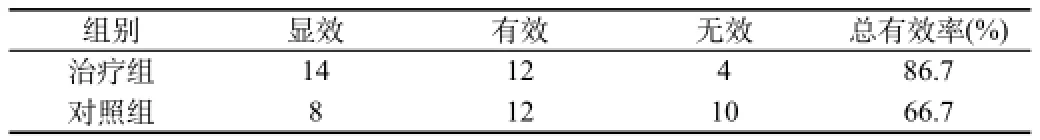

2.1临床疗效:治疗后两组症状均有不同程度改善,但治疗组显效率及总有效率明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较(n,%)

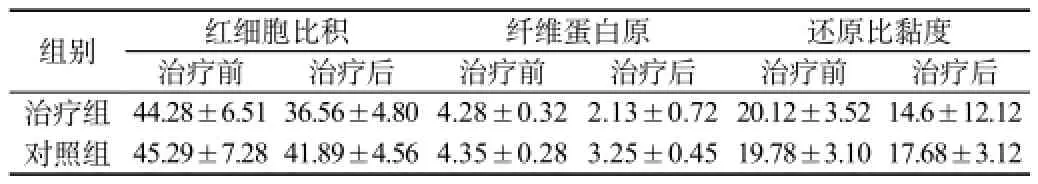

2.2血液流变学变化:两组治疗后各项指标均有不同程度下降,但治疗组明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后血液流变学比较()

表2 两组治疗前后血液流变学比较()

组别 红细胞比积 纤维蛋白原 还原比黏度治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后治疗组 44.28±6.5136.56±4.804.28±0.322.13±0.7220.12±3.5214.6±12.12对照组 45.29±7.2841.89±4.564.35±0.283.25±0.4519.78±3.1017.68±3.12

2.3神经传导速度变化:两组间运动神经传导速度和感觉神经传导速度治疗前后差异无显著性,无统计学意义,P>0.05。

2.4不良反应:治疗期间两组患者均未发生与药物相关的不良反应。

3 讨 论

糖尿病周围神经病变的发病原因和机制尚未完全阐明,现认为主要与代谢紊乱所致的氧化应激、血管性缺血缺氧、血管活性因子合成异常及神经生长因子缺乏等因素相关。而上述因素会加重大、中血管动脉粥样硬化与微小血管基底膜增厚,使血管管腔狭窄,血液黏度增高,血小板及纤维蛋白聚集而堵塞血管,神经内膜缺血缺氧,导致神经纤维营养障碍和变形改变[1]。血液流变学是研究有关血液的变形性和流动性的科学,包括血液黏度,红细胞比积,纤维蛋白原含量等,在疾病的诊断,治疗,疗效判定等方面有重要意义[2]。目前治疗及延缓糖尿病的血管神经并发症已成为首要的治疗目标,而降低血黏度,降糖降脂改善受损神经周围的血供是其中的主要举措。

甲钴胺是维生素B12的衍生物,能促进神经内核酸、蛋白质。脂质代谢,促进髓鞘脂质,卵磷脂的合成,加快修复损伤的神经组织,改善神经传导及代谢,在临床上应用十分广泛。但糖尿病周围神经病变机制复杂,单种药物不仅疗程长而且疗效有限,目前主张几种不同作用机制的药物联合应用,以达到最佳的治疗效果。丹参川芎嗪具有抗血小板聚集,扩张冠状动脉,降低血黏度,加速红细胞的流速,改善微循环,抑制细胞能量代谢,减轻细胞损伤过程中的炎性反应,具有神经保护作用。

本组观察资料进一步证明,糖尿病周围神经病变中神经脱髓鞘及轴突变形的修复过程是漫长的,短时间的治疗对神经的传导速度不会产生明显改变。而丹参川芎嗪治疗糖尿病周围神经病变能够明显改善患者症状,降低血黏度,增加纤维蛋白原活性,显效率及总有效率明显高于对照组,可有效地控制和延缓糖尿病周围神经病变的发展,安全可靠,值得进一步推广。

[1]中华医学会糖尿病分会.中国2型糖尿病防治指南(2010年版)[J].中国医学前沿杂志(电子版),2011,6(3):82-86.

[2]周磊乐,陈月柳.阿托伐他定钙对合并高血脂症脑梗死患者血液流变学的影响[J].中国医药指南,2013,11(11):423-424.

R587.1

B

1671-8194(2015)19-0217-01