“纸学格致”选辑(上)

2015-10-13刘仁庆

刘仁庆

纸学格致篇

“纸学格致”选辑(上)

刘仁庆

一、开篇之言

读者朋友们,当你看了本文的题目:《纸学格致》,会不会有些诧异,这是个啥子意思嘛?“纸学”这两个字好像明白一点,不外乎是说说造纸方面的知识,或者是纸的技艺、艺术,等等。好,现在让我明确地告诉你,纸学是指古今造纸术的学问,而“格致”是什么意思呢?

格致是格物致知的略语。所谓格物致知:早在先秦的经典《礼记·大学》中曰:“格,至也。物,犹事也。致,推极也,知,犹识也”。也就是说,格是推究,物为事物,致是表达,知即知识之谓者。格物致知是儒家学派,为实现自己修身、齐家、治国、平天下的政治思想,而提出的阶段性的行为目标。这一行为纲领的起始就是格物致知。由此可见,格物致知在儒家学说中占有极为重要的地位。儒家学说的这个十分重要的哲学概念,其本意即推究事物的法则和道理,而总结成理性的知识。到了南宋时期,著名的哲学家、教肓家朱熹(1130—1200)则提出,“致知在格物者,言欲尽吾之知,在即物而穷其理也”。这句话的意思是,推极吾之知识,欲其所知,无不尽也。穷至事物之理,欲其极处,无不到也。至此,这是朱熹对格物致知最概括、最精确的诠释。从此,格物致知成为中国古代认识论的重要命题,对古代科学技术的发展,从思想上产生显著的影响。简言之,这四个字的基本意思是:考察事物,获得知识。用通俗的话来说:格物,就是及物穷理,凡事都要仔细地弄清楚,力探究竟;致知,即为人行事决不能胡涂,要做一个真正的明白人。

有趣的是,把格物致知简化为“格致”一词,却是兴起于我国的明末清初时期。那时候,一些欧洲传教士纷纷来到了中国,当他们把西方的“工业技术”等新兴学科向中国人做宣传之时,由于在场的“通事”(古代对译员的称呼)找不到英文Science(今译名科学)相对应的中文,于是便借用与之相近发音的“格致”来替代。藉此可知,纸学格致的内容,就是介绍中国造纸术古今文献的一篇大文章,换言之就是“造纸科学的基本原理”之意。试问:为什么要编写它?目的安在?

众所周知,我国古代由于历史、文化和科技等多种原因,当时传播知识的途径狭窄,方法也少得可怜。绝大多数是靠师徒“口传手教”的模式,水平参差不一,进展速度缓慢,效果更是低次。有幸的是,一些文人志士看在眼里,急在心中,把中华民族中的国粹部分地摘抄下来。虽经沧海桑田,朝廷更迭,天灾战乱,但是在若干年之后,我国的先辈们还是积累和保存了大量的民族文化遗产。

中华古籍文献历史之悠久,数量之繁多,内容之丰富,为世所罕见。这些珍贵古籍,是中华民族在数千年历史发展过程中创造的重要文明成果,蕴含着中华民族优秀的精神价值、思维方式,以及想象力、创造力。它们是中华民族绵延数千年,一脉相承的历史见证,也是人类文明的瑰宝。

自从2007年我国启动中华古籍保护计划以来,以《国家珍贵古籍名录》的申报评审带动全面普查,摸清家底,更好地保护古籍,传承文化,已经成为有关行业和大众的共识。至今名录已经公布两批,已有6870部古籍入选。古籍进入更多人的视野,引起越来越多的目光在关注。然而,在现有的古籍中载有中国造纸术的文献,相对而言甚是稀少。故找寻异常困难,犹如沙里淘金。再加上对造纸术有兴趣研究者的人数并不多,因此在这方面的文献没有在更广泛的人群中展开,扩大影响。而现代的青年朋友,特别是搞文化、教育、宣传、旅游、文物、考古等领域的工作者,对此却感到陌生、棘手,那么面临这种“差劲”的情况,如不亮出“红灯”,加以改变恢复,则将后患无穷。

想当年,笔者走进了造纸业,摸爬滚打了半个多世纪。开始入门时自己稀里胡涂,弄不清门径和方向,找不到可靠的古籍原文,就引用别人写的现成资料,囫囵吞枣,不分对错。后来,在学习和研究中国造纸术的漫长时间里,我发现:首先是,出于各种原因,直接接触最早的古文献的人比较少,而引用第二手、第三手,甚至第四手资料者,人数却很多,几乎是“不计其数”。以前我也曾随大流,借用过一些“伪资料”,“人云亦云”,结果是大上其当。这是要自责、做检讨的。其次是,有的“写作者”摘取的造纸术的文字,常有错误。更有甚者:为了顾及面子,知错不改,遗患后人。复次,还有的人为了表明自己的观点正确,对古籍釆取“各取所需”的态度,移花接木,偷梁换柱。最后是,在我对中国造纸术的研究过程中,深感重担在肩,不敢懈怠,焚膏继晷,兀兀穷年。有一些问题,如果我不认真地去做,恐怕很少有人愿意去做。我已年近八旬,垂垂老矣。倘若现在不抓紧时间去做,以后则会更加困难。所以便当下立誓:壮士断腕,只争朝夕,积尽全力,完成使命。

从此,我这个退休老汉,自定课题,念茲在茲,铁杵磨针,踏石留迹。在好友们的积极帮助下,搜集了现存古籍中有关中国造纸术的较多资料。又经过艰辛地努力,辨识良莠,择其精华,终于把古今造纸术的重要的部分文献收集起来。与此同时,还从造纸专业的角度,对其内容进行了必要的诠释:字必溯源,词必数典,文必觅本。希望能对读者有所裨益。

当然,我这样做的目的,就是为了寻找中华古籍中造纸术文献的精髓,钩沉稽玄、考镜源流、传承“非遗”;与同行们相互磋商,共同探讨,集思广义,回归原貌。鄙人坚信,对待科学研究必须有:独立之精神、自由之思想、求索之态度、务实之作风。正确的,要维护;荒谬的,要抛弃。坚持真理,纠正错误。不知读者朋友以为然否?下边打算对宋、元、明、清等四代,各选取一篇造纸术的古文献,分别地加以介绍,供读者参考。

二、宋代米芾的《十纸说》

北宋学者米芾(fu,音伏,1051—1107),字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士,祖籍山西太原人,后定居江苏镇江。享年56岁。宋徽宗诏为书画学博士,人称“米南官”。米芾能诗文,擅书画,精鉴别,集书画家、鉴定家、收藏家于一身,他是“宋代四书家”(米芾、苏东坡、黄庭坚、蔡襄)之一,其技法首屈一指。米氏书体潇洒奔放,又严于法度。米芾一生对书法用功最深,成就最大。米芾除了书法达到很高的水平外,他对书法的评论也颇多。著有《十纸说》(又称评纸帖)、《书史》等,显示了他卓越的胆识和精到的鉴赏力。米芾对造纸业的贡献在于,作为一位著名的书画家,从用纸者的角度去研究纸的制作和性能,并评判纸品的优劣,是十分不易的。他能够了解到:“用小便(人尿)浸稻秆,非竹也”,这是门外汉写不出来的。以他身先作出表率来评纸,既用纸还造纸,为后人树立了榜样。

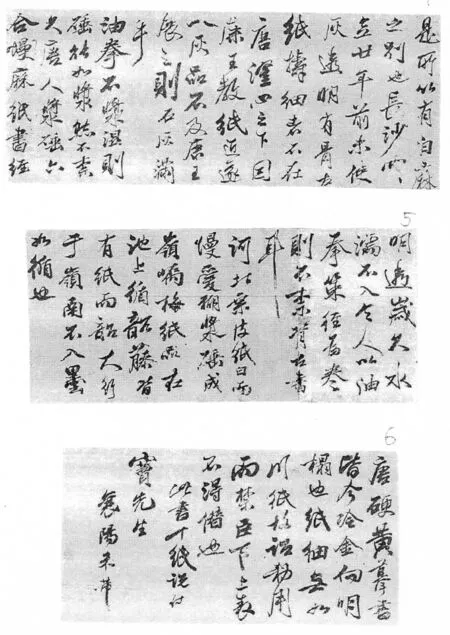

《十纸说》的全文不长约470多字,似乎是一种随笔式的文字,共分10段,并非专著的定稿。从第2段中写有“余年五十始作此纸”一句来看,应该是米芾50岁时写下的手笔。它记录了米芾对各地纸品的评价,也是他在用笔创作书画时的体会。原文如下:(原文影印:图1~2)

现在,我只把原文加上标点符号和必要注释,供读者参考。因对古文各人的理解并不完全相同,又鉴于篇幅所限,通俗的今译文暂且从略。以下各篇亦按此办理,敬希原谅。

“福州纸[1],浆硾[2](zhui,音坠)亦能岁久。余往见杭州俞氏[3]《张长史[4]恶扎禅师不合为婚主凶》是也。入水亦不透。

越陶竹[5]万杵[6],在油拳[7]上,紧薄可爱。余年五十,始作此纸,谓之金版[8]也。

六合纸[9],自晋已用,乃蔡侯鱼网遗制也。网,麻也。人因而用木皮[10]。

无为纸 ,亦有细白,未硾亦入用。川麻[11]不浆,以胶[12]作黄纸。唐诏敕皆佳如古纸。余得用淮阳守糊背二幅,硾亦颇佳,仍发墨彩。

饶州竹[13],入墨在连[14]上。又有黄皮纸[15],天性如染,薄紧可爱。亦宜背古书。连纸不可写经,用小便浸稻秆,非竹也。天阴便臭,又连蠹,非佳品。浆硾亦不成。

康王[16]作纸,钱伐遂天下。近利为故假,更不作好纸。在筠[17]上循纸上,是所以有白麻之别也。长沙云兰在廿年前未使灰,透明有骨。古纸捣细者,不在唐澄心[18]之下。因康王教纸匠,遂入灰,品不及康王。展之,则石灰[19]满乎。

图1

图2

油拳不浆,湿则硾,能如浆。然不奈久。唐人浆硾六合墁[20],麻纸书经明透,岁久水濡不入。今人以油拳策经为卷,则不奈背古书耳。

河北桑皮纸[21],白而慢[22],爱糊浆,硾成。岭嶠梅纸,品在池上。循韶藤皆有纸。而韶大行于岭南,不入墨,如循也。

唐硬黄[23]摹书,皆今冷金[24]向明拓也。纸细无如川纸[25],故诏敕用。而禁臣下上表,不得僭[26]也。

此书十纸说付窦先生襄阳米芾”

———————

[1]福州纸:褔建省福州地区出产的竹纸

[2]浆硾:浆是用江米浓汤或细白粉浆浸渍过、使干后的纸面发硬发挺。硾是用鹅卵石敲击或磨光之操作。

[3]杭州俞氏:米芾的友人,生平不详。

[4]张长史:指宋代张旭(675—750),唐代书法家。初仕为常熟尉,后官至金吾长史,人称“张长史”。其为人洒脱不羁,豁达大度,学识渊博。

[5]越陶竹:越为古代对浙江之称呼。陶与淘相通,有用水浸泡之意。竹指竹子。

[6]万杵:杵(chu,音楚)戳、捅、捣之操作,万杵指反复地多次击捣,意为长久打浆,使浆料细化加大。

[7]油拳:为油拳纸之简称,即藤纸。《广舆记》载:“由拳山(余杭)旁有由拳村,出藤纸。”

[8]金版:浙江会稽的竹纸,表面细腻、光润发亮,犹如金色板块,美誉也。

[9]六合纸:江苏省六合县出产的一种混料纸。以麻、破布、桑皮等为原料,成纸疏松,厚薄不匀,多供杂用。

[10]木皮:指韧皮纤维。

[11]川麻:四川出产的麻纸。

[12]胶:一般釆用的是动物胶(如虫胶、鱼鳔胶)或植物胶(如漆胶、白芨胶)。

[13]饶州竹:江西省饶州(今上饶县)出产的竹纸。

[14]连:指连纸,以稻秆为原料,质地粗厚,不宜书写。

[15]黄皮纸:黄色的加工纸,以桑皮或构皮为原料。

[16]康王:宋徽宗赵佶之子、宋钦宗赵桓之弟即南宋皇帝高宗赵构(1107—1187),曾被封为广平王、康王。为人怯懦志短,不思振作,苟且偷安。

[17]筠:筠(yun,音勋),竹子;筠(jun,音均),筠连,县名,在四川省。

[18]唐澄心:澄心:澄心为澄心堂纸之略称。澄心堂系宫殿名,此乃是用楮皮所制之洁白的书画用纸。《蜀笺谱》称:“南唐李后主造澄心堂纸,细薄光润,为一时之甲。”

[19]石灰:此处疑为白灰,即瓷土,可涂布加工纸面,使其平滑,但易脱落。

[20]墁:墁(man,音曼),涂饰之意。

[21]河北桑皮纸:河北省迁安一带生产的纸,以桑皮为原料。

[22]白而慢:白纸的慢是相对紧而言的。所谓慢,是指生纸之面疏松容易洇水扩散。而紧是指熟纸紧密不容易洇水。

[23]唐硬黄:唐代硬黄纸,用黄柏和白蜡加工而成。有厚薄两类。厚者用于抄写佛经、文书;薄者用于勾摹古画、书法。

[24]冷金:即冷金笺,以金粉、金屑涂饰纸面而成的加工纸。始于唐朝,历代沿用。

[25]川纸:即蜀纸,对四川地区所产纸张的统称。

[26]僭:僭(jian,音渐)有冒犯上司或超越出轨行为者。

三、元代鲜于怄的《笺纸谱》

鲜于枢(1246-1302),字伯机,号渔阳、困学山民、寄直老人,享年57岁。他是我国元代著名的书法家、文学家。祖籍金代德兴府(今张家口涿鹿县),出生汴梁(今河南开封),后定居于范阳(今河北涿州)。因其父从事办理运粮的差事。常年往返于中都、大都以及杨州、杭州之间。故鲜于枢少年时不断随父迁居,见多识广,知识渊博。但也同时养成了自负随意的性格。

鲜于枢身材魁梧,胡须浓重,朋友们称其为“髯公”。又喜爱饮酒,每酒酣骜放,吟诗作字奇态横生。他曾任江浙行省都事,太常寺典籍等中下级官职。常与上司争是非于公庭之间,一语不合,则拂袖而去。三次去官或遭降贬。

由于一生官位不高,常赋闲家中。他除具有书法专长外,更是一位文学家,写下了许多诗词。他还能作曲,弹得一手好琴,且精通文物鉴定。正因为有广泛的艺术修养,且将之融合到书法中,鲜于枢方成为书法大家。鲜于枢兼长楷、行、草书,尤以草书为最。他的功力很扎实,悬腕作字,笔力遒健。鲜于枢与赵孟頫齐名,同被誉为元代书坛“巨擘”。正因为如此,所以他对纸张也发生了兴趣,才写出了《纸笺谱》一文,流传于世。

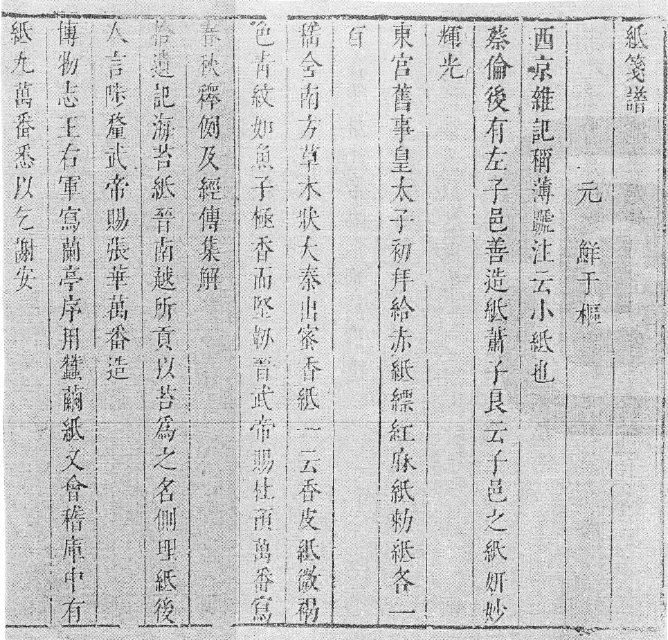

《纸笺谱》包含有3部分,一是摘抄古代涉及造纸的文献,比如《南方草木状》、《博物志》、《拾遗记》等11部。二是记录从东汉到北宋的造纸原料和产区,诸如麻、藤、楮、桑、竹等纤维,以及还有剡溪、九江、四川、江苏等地方。三是引用各地出产的纸名43种,例如金花笺、云蓝纸、金凤牋、衍波纸、蜀笺等等。本文虽嫌简略,好似类书。但是,保存了自古以来(直至宋代)的一些有关造纸的文献,使之流传下去。实在是功不可没。

图3

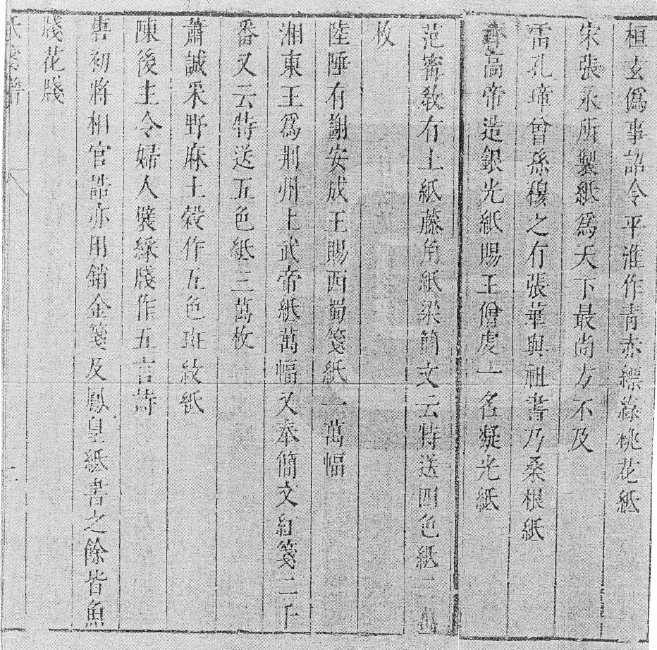

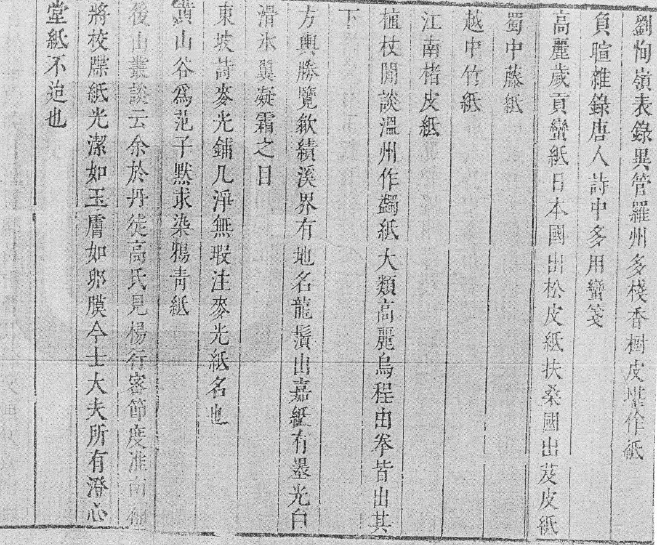

其原文如下:(原文影印:图3~6)

同理,原文简体列下:

“纸笺谱元鲜于枢

《西京杂记》称薄蹏,注云:小纸也。蔡伦后有左子邑[1],善造纸。萧子良云:子邑之纸,妍妙辉光。《东宫旧事》:皇太子初拜,给赤纸、缥红麻纸、勅纸各一百。稽含《南方草木状》大秦[2]出蜜香纸[3],一云香皮纸,微褐色,青纹如鱼子,极香而坚韧。晋武帝赐杜预万番,写春秋释例及经传集解。《拾遗记》海苔纸[4],晋南越[5]所贡,以苔为之名侧理纸。后人言陟厘。武帝赐张华万番造。《博物志》王右军写《兰亭序》,用蚕茧纸[6]。又会稽库中有纸九万番,悉以乞谢安桑。

《桓玄伪事》诏令平淮作青、赤、缥、绿桃花纸。宋张永[7]所制纸为天下最,尚方又及。雷孔璋曾孙穆之有张华与祖书乃桑根纸[8]。

图4

图5

齐高帝[9]造银光纸赐王僧虔[10],一名凝光纸。范宁教有土纸、藤角纸[11]。梁简文云,特送四色纸三万枚。陆陲有谢安成王赐西蜀笺纸[12]一万幅。湘东王为荆州上武帝纸万幅。又奉简文红笺二千番。又云特送五色纸三万枚。萧诚釆野麻、上穀作五色斑纹纸[13]。陈后主令妇人襞綵牋作五言诗。唐初将相官诰亦用销金笺[14],及凤皇纸书之余,皆鱼牋、花牋。玄宗令李龟年持金花笺,宣赐李白进清平调词。段成式在九江造云蓝纸[15]。赵象与武公业妾非烟,以金凤牋、剡溪玉叶纸题诗相赠答。萧贯梦至官庭,有妇人授贯衍波牋。《成都古今记》载,蜀笺其目,曰深红,曰粉红,曰杏红,曰明黄,曰深青,曰浅青,曰深绿,曰浅绿,曰铜绿,曰浅云,凡十样。又有松花纸、金沙纸、流沙纸、彩霞纸、金粉纸、龙凤纸、桃花冷金之目。

《酉阳杂俎》又纪异蜂相语,子与青童君奕胜。获琅玕(langgan,音郎干。象珠子一样的美石。)纸[16]十幅。杨炎在中书后阁,用桃花纸糊窗。萧颕士少梦授纸百番,皆绣花文。《纸谱》又有玉板、贡余、经屑、表光之名。南唐有澄心堂纸,细薄光润,为一时之甲。

刘恂《岒表录》异管罗州多棧香树皮堪作纸。《负暄杂彔》唐人诗中多用蛮笺。高丽岁贡蛮纸[17]。日本国出松皮纸[18]。扶桑国出芨皮纸[19]。蜀中藤纸。越中竹纸。江南楮皮纸。《植杖闲谈》溫州作蠲纸,大类高丽、乌程、由拳皆出其下。《方舆胜览》歙绩溪界有地名,龙须出嘉纸[20],有墨光、白滑、冰翼、凝霜之目。东坡诗:麦光铺几净无瑕,注麦光纸[21]名也。黄山谷为范子默求染鸦青纸[22]。《后山丛谈》云:余于丹徒高氏见杨行密节度,准南补将校牒纸,光洁如玉,肤如卵膜。今士大夫所有澄心堂纸[23]不迨(dai,音代,等到之意)也。”

图6

—————————

[1]左子邑:即汉末造纸名家左伯(210—220在世),字子邑,东莱(今山东掖县)人。甚能作纸。

[2]大秦:古代中国人对“罗马帝国”的代称。那时该国版图包含西欧和北非 (从意大利至埃及的地中海沿岸)。

[3]蜜香纸:晋代纸名。有人说它产自大秦,以蜜香树皮叶作之。纸呈微褐色,水渍之不溃烂。据此疑为莎草纸。又说蜜香纸来自林邑 (古名临邑国),系用瑞香科植物抄造。三说蜜香纸产于我囯广东一带,系由栈香树之纤维所造。

[4]海苔纸:简称苔纸。又称侧理纸、陟厘纸。利用海洋里的低等厥类植物 “海苔”(同属海藻类如紫菜、海带、昆布等)加工而成的纸。

[5]南越:指公元前206年由秦朝派往岭南地区的大将军赵佗,建立的南越国,并自称“南越武王。”

[6]蚕茧纸:晋代用蚕丝纤维(加上粘合物)而制作成的纸。古书上多有记载,因加工繁琐而后弃用。近代有人认为它不存在;或者推想它是麻纸、皮纸。

[7]张永:张永(约420—479)字景云,是南朝刘宋人,享年约59岁。他是我国南北朝时的一位名家,历官尚书中兵郎,封孝昌侯,任职御制官。此人善隶书,晓音律,骑射杂艺,触类兼善,又有巧思,自造纸及墨。

[8]桑根纸:釆用桑树根部所抄造的纸。以区别利用桑皮纤维抄造的桑皮纸。

[9]齐高帝:齐高帝(427—482)享年55岁,南朝齐国君。本名萧道成,字绍伯。他平日喜舞文弄墨,下令兴建“纸官署”,专门生产供宫廷使用的纸、墨等。

[10]王僧虔:王僧虔(426—485),南齐最有影响的书法家。琅邪临沂(今山东省胶南)人。官至尚书令,擅草隶。曾与齐高帝论书,谓谁为第一?答曰:臣书臣中第一,陛下书帝中第一。

[11]藤角纸:藤纸品种之一。系用剩余藤皮的边角料抄造而成,比土纸更加坚白。品质稍逊于藤皮纸。

[12]笺纸:小幅面纸张的统称。它包括众多品种,可供题诗、写信、佐借之用。从唐宋直至明清代都有笺纸。

[13]五色班纹纸:萧诚用野麻、土穀自制之纸。

[14]销金笺:又称洒金笺。将金屑、金粉粒涂饰纸面而成。

[15]云蓝纸:唐代段成式在九所造的加工纸。可能是用麻纸加染色,使纸面呈浅白蓝色,恰似天上云朵。曾当礼品纸馈赠朋友。

[16]琅玕纸:即竹纸。对琅玕一词有两解:一曰美石,一曰竹子。

[17]蛮纸:即高丽纸,由古朝鲜半島岀产。唐时进口,纸的原料为桑皮。纸质厚实,可书写,书卷用作衬里。

[18]松皮纸:日本人所造的手工纸之一。系用松树内皮煮成的汁与楮树的外皮(黑皮)混合在一起抄成的纸。纸上有薄微的松树香气。

[19]芨皮纸:扶桑常指日本,“扶桑国出芨皮纸”似有误。此处芨皮或许为巴蕉茎皮,疑系古琉球群岛(今冲绳、奄美诸岛等)所产,待查。

[20]嘉纸:即隹纸。嘉与佳字同,均有好的、美好的之意。

[21]麦光纸:宋代纸名。原为竹纸,后加入麻屑,为混料纸之一。

[22]鸦青纸:用蓝色染料染过的皮纸,其色如鸦之羽毛。供作折扇之用。

[23]澄心堂纸:南唐李后主(煜)所监制之隹纸,品质极高。供宫延长期使用,很少外传。但南唐被宋军灭亡后,流向民间。从此获得众多诗人赋诗赞赏,故使此纸名滿天下。

2014-12-8