高层次应用型人才培养的教学改革与实践

2015-10-13赵东福罗朝盛路胜利

赵东福,罗朝盛,路胜利,叶 晗

(浙江科技学院a.院长办公室;b.教务处;c.人文与国际教育学院,杭州310023)

高层次应用型人才培养的教学改革与实践

赵东福a,罗朝盛b,路胜利b,叶 晗c

(浙江科技学院a.院长办公室;b.教务处;c.人文与国际教育学院,杭州310023)

浙江科技学院积极开展与德国应用科学大学(FH)的教育合作已走过了30年的历程。30年来,借鉴德国FH的人才培养经验,确立了“学以致用、全面发展”的高素质应用型人才培养理念,深化教学改革,形成并逐步完善了适应中国国情的高层次应用型本科人才的培养模式,为地方经济社会建设培养了一大批高层次应用型人才。在高层次应用型人才培养的教学改革与实践中形成的成果——“基于中德合作本科应用型人才培养二十年探索与实践”获得2014年国家级教学成果二等奖。

人才培养模式;应用型;教学改革;培养方案

20世纪60、70年代,工业化的快速发展急需大量应用型人才,以德国为代表的欧洲国家开始尝试发展高等专业技术学院,后来更名为应用科学大学(Fachhochschule,FH)。德国FH发展迅速,很快成为德国第二大高校类型,为社会培养了大量的实用型的高级技术人才和管理人才,培养质量受到教育界和社会的广泛认可,从而促进了经济、科技和社会的发展,FH被誉为“培养现代工程师的摇篮”。

德国FH应用型人才培养模式特色鲜明,在入学条件、课程体系、师资与专业、教学内容与模式及毕业设计等方面应用型特征明显。FH要求学生在入学前都接受过职业培训或预实习;师资队伍具有理论水平(博士学位)和实践经验(企业工作经历);专业设置具有鲜明的面向产业的特征,为区域经济社会发展服务;实践教学环节占总学时的35%~45%,安排了一至两个实践学期;紧密围绕应用型人才培养目标构建课程体系,优化专业基础,强化应用型专业课程;课程设置紧紧围绕解决实际工程问题,非常重视学生动手能力训练及如何运用于实际工作;教学模式很好地融合了实践案例教学、项目教学、现场教学,以及探研式与研讨教学等多种教学形式;毕业设计选题60%~70%来自企业,与企业实践结合的程度高[1-2]。

浙江科技学院成立伊始,通过省州间的教育合作项目、中德政府级的合作项目,同德国应用科学大学建立了良好的教育合作交流关系。学校学习借鉴德国经验,在30年的应用型人才培养教育实践中,立足浙江,确立了“学以致用、全面发展”的人才教育理念,对学生大力加强创新能力、实践能力、交流能力、学习能力和社会适应能力训练,努力提升办学质量和水平。在中德两国政府的大力支持下,逐步建立了国际化背景下高层次应用型人才培养模式,在师资队伍建设、教学环节安排、教学方法和模式改革等方面,取得了一些改革成效,积累了一些成功经验,形成了以中德合作为主的国际化和应用型人才培养的两个鲜明的办学特色,为地方经济社会建设培养了一大批高层次应用型人才,成为浙江省对德人才培养和科技合作的重要窗口,2009年学校成为教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点院校。在高层次应用型人才培养的教学改革与实践中形成的成果——“基于中德合作本科应用型人才培养二十年探索与实践”获得2014年国家级教学成果二等奖。

1 学校与德国FH合作办学的历程

1985年,国家教育部将学校列为“与德国下萨克森州合作援建一所高等专科学校”的受援单位,开启中德教育合作培养应用型人才历程。学校先后执行了浙江省与下萨克森州教育合作项目、中德政府级教育合作项目,学习借鉴德国应用科学大学的办学经验,引进德国工程教育课程和课程教学管理模式,特别是实践型教学模式,实行“两个实践学期”教学模式,培养有足够的基础理论、相当强的实践能力、能深受企业欢迎的应用型本科人才,1992年,国家教育委员会授予学校“中德合作培养高等应用型人才的试点院校”称号。通过中德合作,学校有机会比其他高校更早、更深入、更全面地了解德国FH培养应用型人才的发展趋势,学习和借鉴他们的办学经验,立足中国实际,开展高层次应用型人才培养教学实践,促进了中国应用型高等教育体制的建立[3]。

2000年起,学校与14所德国高校及有关政府机构建立了紧密的教育合作关系,与7所德国应用科学大学签署了“中德2+3联合培养本科生”项目协议,开展双校园和双学位联合培养本科人才。随着中德合作教育不断深入,学校广泛开展了中德教师交流、学生交流、联合培养等教育合作,同时合作扩大到科学研究,共同举办学术活动等,双方合作项目涉及学校大多数学科和专业。

2007年9月,为加强中德两国高校在高层次应用型人才培养方面的信息交流及合作,由浙江省教育厅主办、学校承办了“中德论坛:高层次应用型人才培养”会议,中德政府、高校、企业130余名代表出席了会议,15所中德应用型院校签署了“杭州宣言”,教育部副部长吴启迪出席会议开幕式并发表重要讲话。“中德论坛”基地办公室作为中德应用型院校之间的常设机构,每2年举办一次,至今已举办了4次。为促进和加强在国际化背景下培养高层次应用型人才搭建起了一个良好的高层对话平台,促进了学校“借鉴德国经验,培养高层次应用型人才”办学特色的进一步深化。

2014年6月,学校第三次党代会明确提出把学校建设成为特色鲜明现代化应用型大学的目标,着重培养面向地方和产业的高层次应用型人才。

2 “学以致用,全面发展”的教育思想观念

通过多年中德合作办学的实践,学校逐步确立了培养具有国际视野的高层次应用型专门人才定位,着重面向各行各业培养的工程师、设计师、经济师、项目和企业管理等高层次应用型人才。

根据学校人才培养定位,通过开展教育思想大讨论,确立了“学以致用、全面发展”的应用型人才培养教育理念。学以致用,是指应用型人才培养应以能力培养为核心,着重培养学生解决实际问题的能力,提高学生知识创新应用能力,增强学生的就业适应性;全面发展,是指应用型人才知识、能力、素质的全面培养,以能力培养要求为核心,优化知识结构、强化能力培养、提高综合素质[4]。

根据“学以致用、全面发展”教育理念,通过分析高素质应用型人才所具有的知识、能力和素质要求,提出了“优化基础、强化能力、发展个性、鼓励创新”的应用型人才培养教学改革目标,从学生能力培养要求出发,科学设置人才培养方案,建立以学生能力培养为中心的应用型人才培养目标。科学构建理论教学、实践教学和素质拓展三大课程体系。理论与实践相结合,知识传授与能力培养相结合,将能力培养贯穿于各教学环节中。

3 实施高层次应用型人才培养教学改革,强化应用型人才的能力培养

在开展中德合作过程中,学习德国FH先进的教学理念,围绕高层次应用型人才的知识、能力及素质要求,完善人才培养方案,在教学内容、教学方法及教学管理等方面进行改革。坚持理论与实际相结合,教学与生产实践相结合,以创业创新、社会适应、持续发展、国际交流4种能力培养为主线,围绕学生能力培养要求,确立相应的基础、专业、综合实验的层次系列,建立系统化的能力培养实践教学体系。

3.1 完善高层次应用型人才培养方案

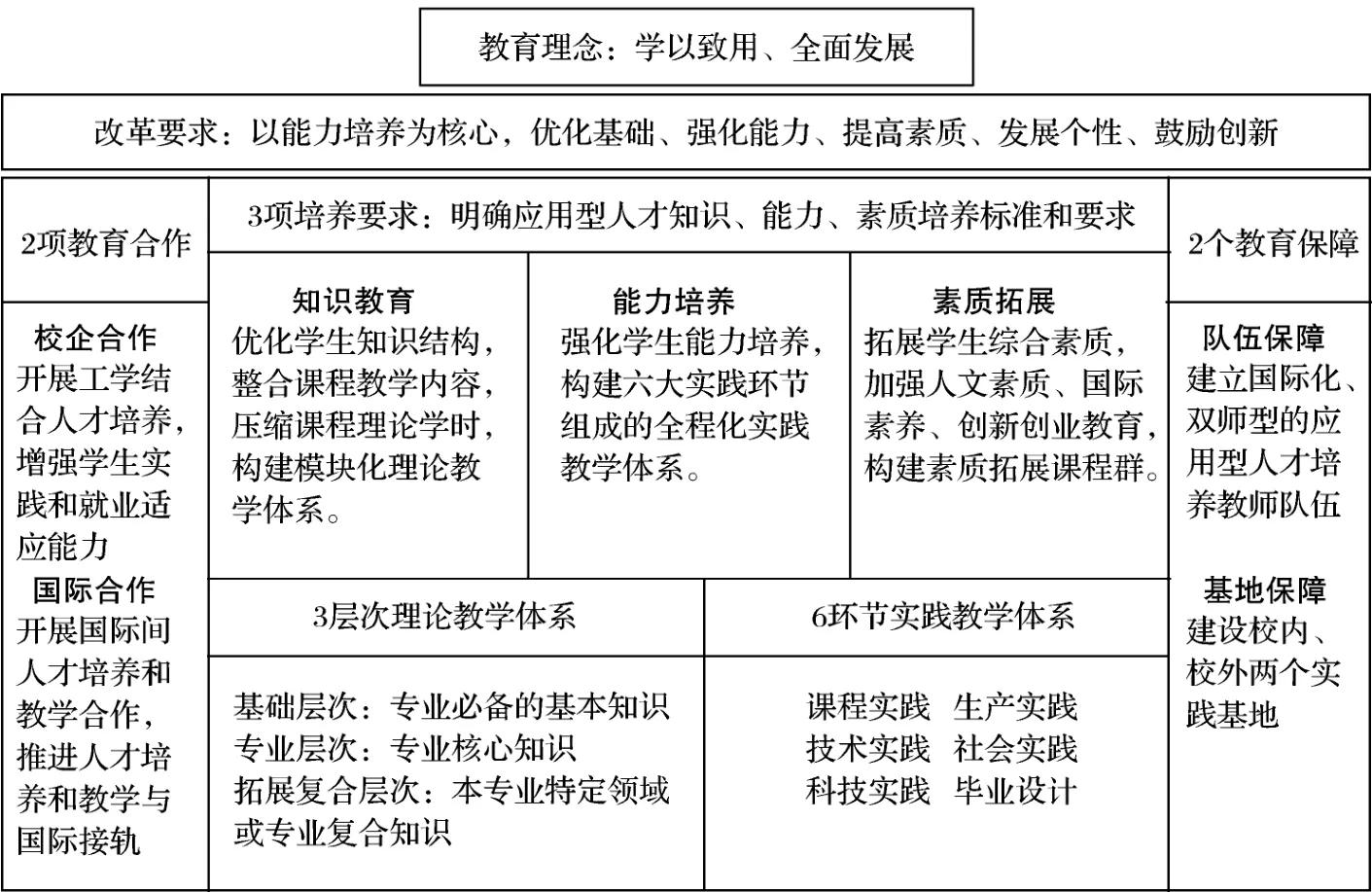

学校的本科各专业人才培养计划的每一次修订都是在跟踪学习德国应用科学大学人才培养的成功经验的基础上,结合浙江经济和社会发展的需求,与时俱进、借鉴吸收和进一步优化。根据高素质应用型人才所需的知识、能力及素质要求,学校按照“学以致用,全面发展”的教学理念和“优化基础、强化能力、发展个性、鼓励创新”的教学改革目标,系统构建了以能力培养为核心的“133226”的应用型人才培养模式[5](图1)。

图1 本科应用型人才培养模式Fig.1 Training mode of application-oriented undergraduate talents

3.2 构建特色鲜明的多样化高层次应用型人才培养模式

学校各二级学院围绕学校的人才培养目标,积极探索和开展了其他各具特色的、多种多样的培养模式改革,收到了显著的成效。如“两个实践学期”模式:全校各专业在4年的教学中安排了两个实践学期,机械、电气等专业群实施的模块化教学模式,艺术设计专业群在专业教学阶段引入德国应用型大学的项目教学模式,生化学院实施“实学实效”教学模式,建工学院实施“现场工程实训”教学模式,外语学院开展了互动式主题教学模式,轻工学院实施工学结合教学模式,电气学院开展了国际产学研开放教学模式等,这些模式都为提高学生的工程实践能力和科技创新能力发挥了积极作用。

3.3 加强实践教学,培养学生的工程实践能力

实践教学是应用型人才培养重要组成部分,科学构建课程实践、生产实践、社会实践、科技实践、工程技术实习与毕业设计6个全生命周期的实践教学环节,加强学生能力培养。1992年,学校就根据德国的办学模式,设置了“两个实践学期”的实践教学模式,两个实践学期为第一实践学期和第二实践学期。第一实践学期(又称生产实践),主要为金工实习、电工电子实习和认识实习等,一般安排在第二~第四学期及短学期进行,时间为4~8周。第二实践学期(又称工程技术实习或管理实习),一般安排在第七学期及短学期进行,时间为8~12周。2010年,学校实施教育部“卓越工程师教育培养计划”,实施“3+1”培养模式,即3年校内学习,1年企业实践学习,进一步强化了实践教学。在2008版和2013版本科各专业人才培养计划修订中,工科类各专业的实践学分不少于总毕业学分的35%。

近年来,学校实施校企合作工程,将校企合作作为强化实践教学的根本突破口。先后与嘉兴市、衢州市等地方政府共建产业技术创新联盟,签订全面战略合作协议,同时各专业积极与相关企业签订科研、人才培养、学生实习和教师企业实践锻炼等校企合作协议,全面加强校企合作研发、教师实践进修、学生实习以及就业基地等四大基地的建设。

3.4 重视大学生科技竞赛与创新活动,培养学生的科技创新能力

多年来,学校将大学生科技竞赛、创新、创业等第二课堂活动纳入人才培养方案,给予相应学分并记入毕业总学分,建立了有效的大学生科技竞赛运行机制,开设与竞赛相关的选修课,建设了一批大学生科技创新基地,并对全校学生实行全天开放。学校制定了相应激励政策,鼓励学生参加各类科技竞赛和创新实践活动。学生在国家、省级各项大学生科技竞赛中成绩斐然,近5年,获得国际奖85项,国家级奖941项,省级奖2 501项,授权各类专利700余项。大学科技竞赛成绩在浙江省同类院校中一直排名前列,参与各种竞赛与创新活动的学生占在校生60%以上,是浙江省大学生科技竞赛先进单位。2013年,学校成为“国家级大学生创新创业训练计划”高校,每年20项国家级大学生创新创业训练项目立项,目前获立项60项。

3.5 深化国际合作,培养学生的国际交流能力

在高素质应用型人才培养的教学改革与实践中,学校始终把国际交流与合作作为学校发展的重要战略,利用中德合作项目,与德国40多所德国高校开展人才培养合作,实施“2+3”“3+1”“3.5+0.5”等双学位和双校园等合作培养模式,着重培养学生国际交流能力。到目前为止,已派遣14批1 000多学生赴德合作院校,一批项目学生因优异的学习和科研表现在德国获得表彰;通过中德合作积累了合作办学经验,积极拓展了中美、中法和中澳等合作办学空间,建立校际人才培养合作院校70余所。与德国吕贝克应用科学大学、西海岸应用科学大学合作举办的本科层次非独立设置的中外合作办学机构——中德工程师学院,已于2014年顺利招生,中德合作特色得到进一步深化和凸显;与美国布里奇波特大学、法国赛尔齐-蓬多瓦兹大学合作举办的两个本科层次的中外合作办学项目进展顺利;在罗马尼亚、德国建立孔子学院2所,学历留学生规模达到700多人,国际化办学水平位居浙江省前5位。

4 培养高层次应用型人才取得的成效

经过30多年的中外合作办学实践,学校走出了一条借鉴德国FH办学经验,形成自己特色的应用型人才培养之路,取得了良好的社会效益和声誉。近年来,生源质量、就业率及就业质量均有不同程度的提高,毕业生初次就业率始终位居浙江省省属本科院校前列,2014年获全国高校毕业生就业50强。许多毕业生就职于在华德资企业,学生的实践能力及综合素质得到用人单位普遍认可。大多数毕业生扎根基层和生产一线,成为工程技术一线的专门人才和业务骨干,为地方经济社会发展作出了积极贡献。一大批德才兼备的优秀毕业生已经成长为国家党政干部、知名学者、优秀企业家、总会计师、总经济师等,成为了各条战线上的骨干。

学校的办学和人才培养模式受到了社会各界特别是中德两国政府的高度评价。1996年11月,时任德国总统赫尔佐克先生率团访问学校,充分肯定了学校的办学模式;1997年11月,“中德高等应用型人才培养经验与发展趋势研讨会”在学校召开期间,时任国家教委副主任韦钮院士为学校题词,“学习外国先进经验,结合中国具体实际,办出特色,提高素质,为中国培养高层次应用人才创造成功的经验”;2006年4月,教育部副部长章新胜视察学校,充分肯定了学校的具有国际化背景的高层次应用型人才培养目标;2007年9月,教育部副部长吴启迪出席学校承办的“中德论坛”,对学校坚持中德合作的办学特色和取得的成绩给予了充分肯定,学校成为浙江省对德教育、科技合作的重要窗口。

5 结 语

随着中国工业化水平的提高和产业升级的加快,需要一大批高层次的应用型人才,目前中国除了少数研究型重点大学,绝大多数的一般本科院校,都是围绕社会需求,培养应用型人才。高层次应用型人才的培养是一个系统工程,需要从培养目标、毕业要求、专业设置、培养方案、课程体系、师资队伍及制度保障等全方位改革,需要高校、产业界、政府和社会广泛参与,将高层次应用型人才培养的各个环节,特别是实践教学环节落到实处。

高层次应用型人才培养有别于研究型人才培养,又不同于技能型人才培养。研究型人才培养主要面向学科需求,培养目标是培养学术型人才,要求更注重知识的系统化掌握;应用型人才培养主要面向产业需求,着重培养工程师、经济师、设计师、项目与企业管理等实用型人才,着重强调实践能力的培养;而技能型人才培养主要面向具体操作工作岗位需求,着重培养技术员、技术工人及服务人员,更注重工作岗位技能的培养。

应用型人才培养主要面向产业需求,具有鲜明的行业特征。知识、能力、素质三方面协调发展,尤其是以能力作为应用型人才培养的核心要求。因此,应十分注重校企合作,实行开放式办学,推进产教融合。能力主要是通过实践教学中培养起来的,因此,必须将实践教学贯穿于大学人才培养的全过程,特别是要将实践贯穿于课程教学中,实现从注重知识传授向更加注重能力素质培养的转变。

[1] 徐理勤.现状与发展:中德应用型本科人才培养的比较研究[M].杭州:浙江大学出版社,2008.

[2] 徐理勤,杜卫,冯军,等.借鉴德国经验,培养应用型本科人才[J].高等工程教育研究,2008(2):96-99.

[3] 竺树声.当议工程型人才和高等应用型人才[J].浙江科技学院学报,2003,15(1):55-58.

[4] 杜卫,冯军,王学川.对浙江科技学院办学定位和特色的再思考[J],浙江科技学院学报,2006,18(4):311-315.

[5] 赵东福,罗朝盛.应用型本科人才培养模式的改革与创新[J].浙江科技学院学报,2010,2(5):337-341.

Teaching reform and practice of high level application-oriented talent training mode

ZHAO Dongfua,LUO Chaoshengb,LU Shenglib,YE Hanc

(a.General Office;b.Office of Educational Administration;c.School of Humanities and International Education, Zhejiang University of Science and Technology,Hangzhou 310023,China)

The educational cooperation between Zhejiang University of Science and Technology and German University of Applied Science(FH)has passed 30 years.Drawing lessons from Germany(FH)talent training experience for 30 years,ideas of high-quality application-oriented talent culture based on“learn in order to practise,all-round development”has been established.The adaptation of Chinese high level application-oriented undergraduate talent training mode has been formed and gradually improved through deepening teaching reform.A large number of high level application-oriented talents for the local economic and social development have been cultivated.“Twenty years of exploration and practice of undergraduate application-oriented talents cultivation based on the Sino-German cooperation”was awarded 2014 national teaching achievement prize.

book=322,ebook=8

talent training mode;application-oriented;teaching reform;training program

10.3969/j.issn.1671-8798.2015.05.001

G642.0

A

1671-8798(2015)05-0321-05

2015-09-06

浙江省新世纪高等教育教学改革研究项目(yb07065)

赵东福(1966— ),男,浙江省云和人,教授,博士,主要从事高等教育管理与研究及先进制造技术等研究。