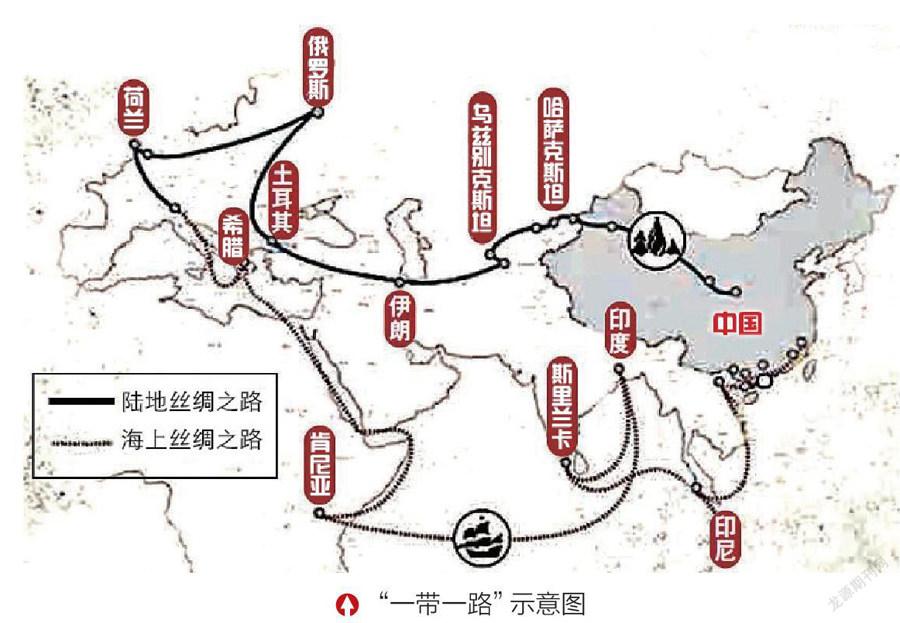

“一带一路”战略与中美关系

2015-09-10滕建群

滕建群

在美国人眼里,中国提出的“一带一路”战略不仅仅是一个经济概念,而且更具有地缘政治含义,因此引起美国的关注与警惕。中美关系正受到前所未有的矛盾干扰,如南海问题。从全方位角度看,中国“一带一路”战略的落实不可能不受美国因素的影响。

“一带一路”战略与两国政策的变化

近年来,中美互动已摆脱过去价值观等领域里的争夺,美国不再把批评中国人权、民主、新疆、西藏等问题当成牵制中国的手段,而是在安全领域直接与中国交锋。中国“一带一路”建设既面临机遇,也面临着挑战。第一,中国以清晰姿态参与地区安全事务。以习近平主席为中心的新一届中国领导以更自信和务实的姿态应对周边和对美关系,强调国家安全。2014年4月在第一次国家安全委员会会议上,中央认定了包括政治、国土、军事、经济、文化、社会、科技、信息、生态、资源和核11个领域的安全是国家总体安全。2014年5月的亚信峰会上,习近平主席提出“共同、综合、合作和可持续”的亚洲安全观,指明“共建、共享和共赢”的亚洲安全之路。执政以来,习近平主席在多种场合和多个演讲中60多次提及“命运共同体”,体现了中国超越民族国家和意识形态,与各国合作共赢的理念和决心。

第二,美国进入安全焦虑期,对中国疑心增大。2011年6月,奥巴马从阿富汗撤军,2014年前将安全控制权全部交给阿富汗安全部队并和阿富汗建立伙伴关系。2012年12月,最后一批美军驻伊拉克部队撤出。这期间,美国对利比亚、叙利亚军事干涉的决心和能力衰退。2011年推翻卡扎菲的战争,美国把指挥权交给法国,2013年对叙利亚武装干涉走到门口又退回,美国的干涉意志和能力下降。

奥巴马入主白宫后对华政策先恭后倨,并于2010年“重返亚太”。美国“重返亚太”的重要支柱之一是强化在该地区的军事力量存在和加强同有关国家的安全合作:军政官员不断放话,针对中国在东海和南海维权行为不断进行公开指责,敲打中国;加强与传统盟国日本、澳大利亚、韩国和菲律宾的军事合作,增加联合军事演习的数量;在继续坚持对中国抵近海空侦察的同时,还进一步加强对中国在西太平洋海域活动舰艇和飞机的监视力度。

第三,中美在安全领域的竞争为地区国家的对华政策带来影响。表现有二:一是亚太地区在经贸领域靠中国和在安全领域靠美国的格局正在被打破。自中国改革开放以来,亚太地区国家在对待两个大国上构成“双轨制”结构,即经贸靠中国、安全靠美国。然而,随着中国加强地区安全事务的关注度以及维权力度增强,这些国家意识到旧有“双轨制”平衡已被打破。在东南亚地区,中美在经贸和安全领域里的竞争同时在加强,中国除了提高对东南亚国家的军事交流层次外,还不断派出部队参加在该区域的联合军事演习。这使得地区国家难以适应。对地区国家来说,它们在做的是如何适应“双轨制”被打破后在中美间保持新“平衡”。二是部分国家认为美国“重返亚太”为它们提供了抗衡中国的机会。日本安倍上台后一改第一任期的对华政策,把中国当成主要敌人,不断强化对美同盟关系,并利用美国需要日本在亚太地区制约中国的诉求,借美国之船出海,在武器出口限制、解禁集体自卫权限制和其他地区安全事务上试图冲出旧有制约。菲律宾则在南海问题上不断地向中国发出挑战,企图借助包括美国在内的外力据守其在南海既占岛屿和海域。

“一带一路”战略必须面对中美两国安全竞争与合作

在落实“一带一路”战略时,美国因素是不可回避的一个问题,美国始终担心中国这一战略提出背后会有更多的目的,即在亚太地区取代美国的主导地位。在相关问题上,美国正不断发力,势必影响到中国“一带一路”战略的落实。

南海 美国对南海政策在1995年中菲美济礁对峙之前基本上没有明确的立场。2012年黄岩岛对峙后,美国公开选边站队,指责中国。2014年底以来,美国对中国在南海海区的施工建设更是表示不满,派出军机骚扰正常施工。在南海问题上,美国没理由干涉中国。从历史上看,二战结束以后,中国从日本手中接管南海诸岛;从法理上看,《开罗宣言》《波茨坦公告》和《日本投降书》构成完整法律链条,让南海诸岛回归中国。1987年,联合国教科文组织海洋专业委员会通过的让中国在南沙海区建立第74号海洋观察站也是全体成员一致同意的决议。

美国之所以在南海说三道四,一是认为中国的举措影响到其海上霸权地位。作为一个海洋性国家,美国自1979年以来每年都会“挑战所谓航行自由权”,即派出舰艇飞机抵近相关国家领海。2014年,美国声称挑战包括中国在内19个国家。二是向地区国家表示出自己的安全承诺。美国认为,其地区安全承诺是维护其大国形象的重要内容,因此,派出舰艇、飞机在南海相关区域活动以及军政要员发表评论,均是兑现承诺的表现。但美国在南海问题上没有充分理由介入其中。首先它不是《海洋法公约》签字国,其次在历史和法理上,美国也均找不出理由。美国国防部长卡特在香格里拉对话会上给出的三条理由(和平解决、航行自由、中国建设速度过快)均无充分理由干涉阻止中国南海建设。

东海 2010年9月,美国前国务卿希拉里·克林顿声称,《日美安保条约》适用于钓鱼岛。随后,她在夏威夷会见日本前外相前原诚司时再次重申这一立场。此后,美国官员不断重复这一政策。2014年4月访问日本的奥巴马总统声称,钓鱼岛适用于《日美安保条约》,希望借此换取安倍在跨太平洋伙伴关系协议等问题上的妥协。英国广播公司认为,在得到奥巴马的公开支持后,日本会在主权争端方面变得更强硬、更大胆,很可能挑战中国底线,从而导致局势恶化。

对中国来说,自2012年9月日本政府“购岛”闹剧后,中国海上执法力量实现对钓鱼岛海区的巡航,中国政府公布钓鱼岛海区的领海基线,气象部门开始对钓鱼岛海区进行不间断气象预报。2013年11月,中国政府发布东海防空识别区公告。

朝鲜半岛 20世纪90年代开始,中美在朝鲜核问题上的合作成为两国关系的亮点。2003年起,中国在北京承办6轮六方会谈。2006年、2009年和2013年朝鲜3次核试验和不断发射导弹后,朝鲜半岛局势复杂多变。朝鲜宣布退出六方会谈后,中美在朝鲜核问题上的互动明显减少。

中国认为,朝鲜发展核武器对地区安全与和平稳定构成现实威胁,中国领导人不止一次表态,不允许任何国家在中国家门口制造麻烦。中国对朝核问题的原则做出相应调整,即把朝鲜半岛无核化放在保持朝鲜半岛和平与稳定、通过谈判解决问题之首。习近平主席执政以来,中韩关系得以快速发展,2013年6月,韩国总统朴槿惠访问中国;2014年7月,习近平主席访问韩国。中国在对朝鲜半岛的政策趋向平衡。

奥巴马政府直到2012年初仍对解决朝鲜核问题抱有一线希望。2012年2月29日,美朝经过3轮高级别对话后同时宣布达成的一项新协议:美国在1年时间里向朝鲜提供24万吨食品,与此同时朝鲜冻结所有核与导弹活动。然而,4月13日,朝鲜进行了所谓的卫星试验,协议被终止。美国人甚至嘲笑奥巴马在一匹死马上下两次注。此后,美国对朝鲜继续采取“战略忍耐”政策,对金正恩展开的一系列“魅力外交”置之不理。

在伊朗达成全面协议后,国际社会是否会把防核扩散的注意力转向朝鲜半岛仍是一个值得关注的问题。不论六方会谈是否会得以延续,至少在中美两国合作层面,朝鲜半岛核问题的合作定会回暖,再次成为中美两国建立新型大国关系的重要领域。

网络 网络之争正成为中美两国又一分歧。2013年6月以来,美国国家安全局雇员爱德华·斯诺登陆续曝光的美国“棱镜”计划,向人们展示了美国网络能力和对国际法的践踏。美国利用其信息技术优势,以国家安全为由,滥用法律和技术手段,对包括盟国和邻国的政要及重要国际会议等进行监控。美国着力进行的网络监控是为保证及时跟踪这些国家政治、经济、军事情报,提前掌控其走向。所谓“国家安全”对美国来说不仅是反恐,也是在国际上加强对有关国家的掌控,维系其世界霸权地位。

网络问题对中国的影响越来越明显。例如,2013年1月~8月,中国境内被黑客篡改的网站达2万多个,被境外通过木马或僵尸网络控制的主机达800多万台。80%以上的中国网民受到过网络侵害,每年经济损失达数百亿美元。

美国拥有对互联网域名根服务器的监控权,加之在计算机硬件和软件上的垄断地位,美国牢牢掌握着国际互联网的控制权,但它对互联网的依赖程度很大,在网络空间内同样也是脆弱的。面对共同的挑战和威胁,中国和美国提升自身网络能力的同时,也要努力加强在网络安全领域里的沟通,带头制定网络标准、原则和行动方法。

中美在网络空间的立场有很大不同。美国国家情报委员会发表的《2009年国家情报战略》报告指出,中国在全球范围内对美国构成复杂的威胁,中国能在网络领域对美国发动攻击。美国政府文件把中国的网络攻击当成潜在对手。

落实“一带一路”中美必须合作

中美两国在安全领域里的竞争与合作是当前两国关系的重要表现指数。守成大国与新崛起大国之间的竞争往往是直接的,也是危险的。值得庆幸的是,两国领导人已注意到这种竞争的存在,中国领导人更是提出“不冲突、不对抗,相互尊重,合作共赢”的新型大国关系理念。实践过程中,中美两国在多个领域建立起行之有效的分歧管制机制,如军队间的管制机制,2014年达成海上意外相遇行为准则,目前正讨空中相遇行为准则。2015年6月,中国中央军委副主席范长龙对美国进行访问,两国签署了陆军合作框架协议。

不可否认,近年来,中美之间竞争与合作的模式发生了重大变化,中国在国际上拥有更多的发言权,美国则深陷金融危机和国内政治恶斗,其对世界的影响力和掌控力均在下降。在国际社会政治多极化、经济全球化和技术迅速发展的大背景下,中美两国你中有我、我中有你,不可能采取旧有的思维定式来互动。中国建设“一带一路”惠及多国,而且是包容性的多边合作,受到有关国家的拥戴。美国应该接受这样的事实,不应该认定中国会借此取代旧有的国际安全和经济秩序,从而剥夺美国的“主导权”。中国也没有必要顾及美国的指责和无理要求,走自己的路,建设开放惠及各国的“一带一路”,这是历史的必然。

责任编辑:葛 妍