浅论陈垣古籍鉴定的成果、方法和理念*

2015-09-05史丽君

□史丽君

陈垣(1880-1971),字援庵,治学以“竭泽而渔”地搜集史料见长,可以说,陈垣的史学研究工作与古籍文献整理相始终,期间也与图书馆古籍工作结下不解之缘。如他在1922年以教育部次长兼任京师图书馆馆长,1925年任故宫博物院图书馆馆长,为图书馆的文献整理工作做出过巨大贡献。陈垣在古籍鉴定方面所取得的成果令今人深受其惠,他所提出的诸多关于古籍鉴定的方法和思想对现今的图书馆古籍工作也仍具有重要参考价值。

1 版本鉴定的丰硕成果

陈垣对各类文献的搜集与利用不遗余力,于历代刻本、稿抄本、敦煌遗书、名人手札、字画照片等不同类型的文献鉴定都取得了丰硕成果,不仅为自己和他人的科研工作提供了诸多切实可靠的史料,也为图书馆的古籍著录和文献鉴定提供了参考。

1.1 历代刻本

陈垣对历代刻本的鉴定成果颇多,这些成果集中体现在他撰写的诸多古籍序跋中,散落在他每部学术著作里对史料的精审考证中,也见于他与友人的来往书信中。试举一例:陈垣曾准确判定廖世功所藏《大唐西域记》为《四库全书》底本。他论证曰:“书眉签注之人为祖之望,之望盖当时缮书处之分校官,名见《四库提要》卷首。书内间有墨点,其一点者行也,三点者叶也。四库书每半叶八行,行廿一字,此缮写时计算行款之标识也。篇首方印不甚明,当为翰林院印。进到各书,例于篇首用翰林院印,此见于乾隆三十九年五月上谕者也。卷十一第七叶‘式修供养’以后一段廿九行凡五百十六字,为宋、元藏本所无,盖据明藏本增入者也。《四库提要·地理类四》未检校宋、元、明藏本,仅以理想推定自‘今之锡兰山’句起,至‘无量功德’句止三百七十字为明人附记之语,此馆臣之疏略也。日本缩印《大藏经》,以宋、元、明、高丽四本互勘,特将此五百十六字移附卷末,至审慎也。此为吴氏西爽堂刊本,《四库提要》所称为吴氏刊本者是也。”[1]此文虽短,却明确地指出了四库底本的重要特征:馆臣题签、行款标识、翰林院印章等,这些依据已成为学界判定四库底本的重要依据。

1.2 稿抄本

稿抄本的鉴定存在诸多难点,陈垣往往能充分利用自身对文献的熟稔和对书法的专长,从文献史料的内容入手,对稿抄本的相关情况做出准确判断。如:陈垣家旧藏写本《集古梅花诗》二卷,收录七言绝、律各五十首,书法秀美,有晋人笔意,然不知为何人所书。陈垣依据所见之拓本及某刻本《集古梅花诗》,判定写本为康熙五十三年(1714)罗景临王右军书,并以写本、刻本对校,得出写本在前,刻本在后[2]的结论;再如,《抄本张青琱平圃遗稿跋》[3]一文,全面考证了抄本《平圃遗稿》的情况:此书著者张宸,字青琱,号平圃,上海人。顺治间官中书舍人,以拟撰董后祭文为清帝所赏识得名。此抄本为道州何氏旧藏。通过考证,陈垣判定此稿非青琱所手定,乃后人汇集而成,故每混入他人之作。文中,陈垣列举了卷一《幸鲁颂》《赐观御题诗序》、卷四《上海黄婆祠祀》、卷十二《范承谟传》《杜立德神道碑》、卷十三《淮郡水利论》、卷十四《塞北纪程》等文皆非张宸所著。通过对此本的考证,陈垣得出“近代史不易辨如此,可以此稿为例”的结论,兹论可为后人稿抄本鉴定之借鉴。

1.3 敦煌遗书

陈垣不仅在自己的研究中较早应用了敦煌经卷,更为别人利用这批史料提供了便利,为敦煌学的建立发展做出了突出的贡献。1922年春,陈垣历时三月尽览当时京师图书馆所藏敦煌经卷,“知其中遗文异义,足资考证者甚多,即卷头纸背之日常账目、交易契约、鄙俚歌词之属,在昔视为无足轻重,在今矜为有关掌故者亦不少”[4],因此,陈垣将馆藏经卷仿赵明诚《金石录》前十卷体式,著录其每卷编号、起止、纸数、行数及内容,编为《敦煌劫余录》。陈寅恪为该录作序曰:“斯录既出,国人获兹凭藉,宜益能取用材料以研求问题,勉作敦煌学之预流。庶几内可以不负此历劫仅存之国宝,外有以襄进世界之学术于将来”[5]。除去此本专著,陈垣对敦煌文献的鉴定也曾提出过自己的见解,如:1935年陈垣曾就李盛铎藏敦煌经卷的目录做如下分析:“来目不注行数及长短尺寸,此中伸缩力甚大,最易发生弊病,应注意本主或关系人不至将各卷割裂。”[6]陈垣所提注重经卷行款及尺寸的观点,于现今敦煌经卷的鉴定整理仍具有参考价值。再如,陈垣曾就罗振玉对敦煌文献的鉴定予以商榷:罗振玉《雪堂校勘群书叙录(下)·跋敦煌本残道书》云:“文中‘民归于主’,民字改作人,避唐太宗讳。而治字屡见不讳,盖书于贞观之世也。书法清健,有钟薛风。唐室肇造之初,崇尚道术,至祖老子,而以明老之学诏天下,故此书写于是时。”陈垣认为:“考唐之崇尚道术,莫甚于会昌。高宗讳,元和元年以后已不讳,安知此卷不出于晚唐耶。”[7]陈垣的质疑,为后人利用避讳学来鉴定敦煌文献提供了更全面的思路。

1.4 名人手札

陈垣在考证信札年月方面成就显著。他的《跋寿尹炎武书札》、《跋凌次仲藏孙渊如残札》、《钱竹汀手简十五函考释》、《跋陈东塾与郑小谷书墨迹》、《两封无名字无年月的信》都是考订年代的佳作。在《跋陈东塾与郑小谷书墨迹》[8]中,东塾书札仅署五月十五日,未署何年。陈垣利用信中“去年大病”、“注疏已刊成”、“谭玉生已逝”等事件为同治十年(1871)事,初步判定此信写于同治十一年。陈垣又考出信中称曾国藩谥号“文正”,曾国藩卒于同治十一年二月,而郑小谷卒于同年十月,因此陈垣最后判定此信作于同治十一年五月十五日,考证精审,结论确当。不仅如此,陈垣还充分认识到书札对学术研究的重要价值。陈垣曾致信尹炎武称:“兹有近人手札真迹十八通、廿八页,并信封八个,密行细字,言皆有物,实为近代史资料珍品,谨以奉赠。”[9]“密行细字,言皆有物”正是陈垣对书札艺术性和史料价值的总结和评价。汪宗衍编陈澧年谱时,陈垣将自己所藏陈澧书札若干通寄送,“凡此既可补集外文,又可增加年谱少壮时资料,想尊处闻之必大高兴。”[10]书札以补文集、增年谱资料,正是书札史料价值的重要体现。陈垣还曾用书札考史,所撰《书于文襄论四库全书手札后》[11]考出许多官文书所不及、私家记载极稀而事关中秘的有关《四库全书》编纂的掌故。随着图书馆古籍整理工作的深入,书札文献也逐渐进入研究视野,陈垣对书札学术价值的认识及其鉴定方法将对书札的整理工作具有重要参考价值。

1.5 书画照片

大型图书馆的古籍特藏里,经常会看到字画和照片类文献,它们也是学术研究的重要资料。陈垣对字画、照片等视觉文献史料非常重视,他用自己的研究提醒学者在图像证史时亦应对所用文献的可靠性有所考辨。于字画方面,陈垣收藏有不少书画,而且他“所藏字画大多数与历史有关,尤其是学术史”[12],如他所收藏的清康熙年间中国耶稣会士吴历的字画,就成为他研究吴历学术生平和著述的重要资料。陈垣对书画辨伪也颇有造诣,启功、史树青等后学对其书画鉴赏多有追忆,从其书信集中也可看到他时常解答机构或个人关于书画鉴定的相关问题。如陈垣《跋黎二樵伪书画卷》论曰:“承示《秋江独易图》卷,细勘题与画均非二樵笔迹,且图末有磨擦痕。盖一小名家画,估人磨去其名而改题二樵者。画本可存,何必作此狡狯技俩,幸值不贵,可留以示伪画挖款补款之例,亦鉴藏家绝好之教材也。”[13]又如陈垣曾影印胡金竹千字文帖,后又发现此帖是伪作:胡生于顺治十一年,卒年七十四,当在雍正五年丁未,而此帖末署“乾隆丁未人日书于朱草诗林”,错周甲子。所以陈垣1963年2月在香港《大公报》发表《跋胡金竹草书千字文》,声明“影印传布,疏忽之咎,诚不能辞”[14]。于图像方面,陈垣特别留意插图和照片的搜集和考证。陈垣对古代文献中人像插图曾有考证,如《〈燕京开教略〉画像正误》[15]一文指出图像错误百出,“岂非天下之至滑稽者乎!”文中陈垣还对各类典籍所载图像的价值做出了分析:“史以徵信也。《晚笑堂画传》、《明太祖功臣图》,出于理想,是艺术,非历史;《三国演义》绣像,亦出于理想,是小说,非历史。叙述历史,而插入理想之图像以增人兴趣可也。”但如果“取通行之画传小说袭其像,易其名,张冠而李戴之”,则有失历史研究之端正态度,读者在利用画像时也该有所警惕。陈垣还曾较早就关注到照片的文献价值,他叹“吾国人薄于历史观念”,多不留意当世史料之留存,因此他非常注重扩充当世史料范围并加以整理,这其中就包括照片史料。如陈垣曾因黄绰卿“卒后才三十岁,仅得留姓氏于药物学书之首”[16],故而特意访求黄绰卿遗像及其言行,以备后世史家之采。他还曾作《题郑学士送别图》,详细介绍郑士豪赴挪威参会前所拍照片的拍摄地点和照片中人物,“俾他日有所考焉”[17]。陈垣搜求照片并题记以备后世史家考史的做法,充分说明了他已将照片纳入文献收藏的范围。陈垣对字画照片的重视也给图书馆文献采编和整理提供了借鉴。

2 多学科综合运用的鉴定方法

丰硕的鉴定成果源自于陈垣对古籍文献的左右逢源及多学科综合运用的版本鉴定方法。陈垣在版本鉴定中,充分继承历代版本学家的优良传统并发扬光大,于版本鉴定自成一派,并善于将个人经验总结成例,示人法则,颇足后人取法,兹仅择其版本鉴定的主要方法加以分析:

2.1 利用目录学广搜异本比勘

陈垣在版本鉴定中,充分利用目录学、校勘学的方法,非常注重对同一典籍不同版本的搜集和比勘。对于同一种文献,陈垣会搜集各种不同的版本,通过内容比勘来确定各本的刊刻年代并比较各版优劣。如《再论〈遵主圣范〉译本》一文考证了七种不同汉译本《遵主圣范》,即1640年阳玛诺译《轻世金书》(1848年上海重刊本)、1848年吕若翰撰《轻世金书便览》(1905年广东重刊本)、1874年田类斯序《遵主圣范》(1912年北京救世堂本)、1895年柏亨理重译《遵主圣范》(1904年上海美华书馆本)、1901年蒋升译《师主编》(1907年上海慈母堂本)、《遵主圣范新编》(1905年香港纳匝肋静源本)、1907年王保禄撰《轻世金书直解》(1909年北京刊本),并比较了各版本的异同,最后得出“其篇章分合不同,抑词句多寡有别,非得三百年前蜡顶文原本校之不可”[18]的结论。又如《记许缵曾辑刻〈太上感应篇图说〉》,陈垣考证了许缵曾《太上感应篇图说》的刊刻时间和版本源流,比较了顺治十四年许缵曾原刻本、顺治末梁化凤印本、康熙间存桂斋张锜改刻本、乾隆十年长芦盐政伊拉齐覆刻存桂斋本、乾隆十九年嘉兴朱日丰重订本、乾隆二十三年蔚州僧际常覆刻本等六个不同版本的《太上感应篇图说》,论道:“许氏之书,赫然具在,则顺治十四年刻本也。其他诸本,或覆刻,或改刻,或增辑,追论原始,莫不以许氏此刻为祖本”[19],为后人利用此书提供了版本上的依据。

2.2 利用年代学详考成书年代

面对无准确产生年代的史料,陈垣往往能用年代学的手段考证出其确切的产生时间。如陈垣考证艾儒略《大西利先生行迹》的成书年代:“此篇无载笔年月,篇中称叶向高为文忠公,向高卒于天启七年丁卯,崇祯初始谥文忠;篇末又有今相国吴公、今太仆李公之文,吴宗达以崇祯三年六月相,李之藻以崇祯三年十一月卒,此篇盖作于宗达入阁后,之藻未卒前,崇祯三年秋冬之间也。”[20]又如考证李之藻《頖宫礼乐疏》的写作时间:“是书不知撰自何年,其论射仪,有‘二百五十年来,文盛教洽,士夫渐思复古’之说,所谓二百五十年者,当为万历四十五年,然观其从祀沿革,则止于万历二十二年从祀启圣祠之周辅成,而不及四十二年从祀两庑之罗从彦,是此书必成于万历四十二年以前,明二百四十年以后,为之藻未受洗前一二年所著也。”[21]根据典籍记载史实的发生年代及精确的推算,陈垣判断出了这些典籍的写作年代,为古籍版本年代的鉴定提供了重要的参考资料。

2.3 利用避讳学判定文献真伪

陈垣于避讳学有重要贡献,他所著《史讳举例》已被公认为避讳学方面的总结性著作,其《通鉴胡注表微·避讳篇》也精确概括了避讳学于考史的重要性。在这两种著作中,陈垣提出了多种利用避讳学进行版本鉴定的方法和原则。如:《史讳举例》总结出“因讳否不画一知有他书补入例”、“因讳否不画一知书有补版例”、“因避讳断定时代例”等方法;他还强调了利用避讳学的重要原则,即“一朝之讳,有翌代仍讳者,不能据此定其年代。”[22]在《通鉴胡注表微》中他特别指出:“今人讲板本,每以讳字定时代之先后,不尽可据也。孔齐《至正直记》三言:‘经史中往往承袭故宋俗忌避讳,字画减省,如匡字贞字,敬字恒字,勖字玄字,殷字构字朗字,皆不成文。以让为逊,玄为元,慎为顺,桓为威,匡为康,弘为洪,贞为正,敬为恭,又追改前代人名,甚是纰缪。国朝翰林院及诸处提举司儒学教授官,当建言前代之失,合行下书坊,订正所刻本,重新校勘,毋致循习旧弊可也。’《至正直记小序》,成于至正二十年庚子,去元之亡仅七年,其言如此,则元时板本之避宋讳者多矣,岂能以是为准。”[23]陈垣对避讳的辨证认识,当为利用避讳学进行版本鉴定之金玉良言。2.4 利用辑佚学搜寻关键史料

古籍序跋在古籍鉴定中的重要价值有目共睹,历来版本学家对其都有充分认识。陈垣不仅认识到序跋的价值,还能充分借鉴辑佚学的方法,多方寻找对于古籍鉴定具有重要参考价值的古籍序跋。试举一例:宋释惠洪撰《禅林僧宝传》三十卷,《四库提要》著录曰:“前有宝庆丁亥临川张宏敬序,称旧本藏在庐阜,后失于回禄。钱塘风篁山僧广遇虑其湮没,因校雠鋟梓。然卷末题明州府大慈名山教忠报国禅寺住持比邱宝定刊版,又似刻于四明者,疑为重鋟之本也。”对此,陈垣考证曰,“《僧宝传》最初刊本有宣和六年侯延庆序,今存。《文字禅》卷二十三有《僧宝传》序,今刊本俱无之。宝庆三年杭州刻本有张宏敬序,洪武六年明州刻本有戴良序”,“《四库》所据者,即明州刻本,卷首应有戴良序。提要只见宝庆三年张宏敬序,称钱塘风篁山僧广遇锓梓,而卷末题明州大慈山比丘宝定刊,疑为四明重锓本,是也。特因未见戴序,故不能定为何时重刻,不知戴序见《九灵山房集》二十一。洪武初,戴良游鄞,故为宝定作序,或书估去之,欲以洪武本充宋本耳。”[24]此处,陈垣从戴良文集中找寻戴氏所作序文,根据戴良《九灵山房集》卷二十一所载《重刊禅林僧宝传序》,将《禅林僧宝传》的版刻情况考证清楚,这一方法为初学者指明了治学路径,颇能启发后学。陈垣在版本鉴定中,常能于道藏、佛藏、诗文集、方志、碑帖等中寻得关键史料,得出准确判断,当得益于辑佚学的方法。

3 古籍版本鉴定的基本理念

陈垣在古籍鉴定上取得了丰硕成果,也总结了许多经验和方法。综观陈垣著述,我们从中总结出陈垣在版本鉴定方面的主导思想和理念,主要表现为以下三个方面:

3.1 “一人劳而万人逸”的工作理念

陈垣于古籍鉴定和整理,始终躬行“一人劳而万人逸”原则,致力于史料整理和文献鉴定工作,以一己之力,为后人的古籍鉴定工作提供了极大的便利。首先,这一理念体现在他“授人以渔”的工作方法上。身为一位传道授业的高校教师,陈垣在进行古籍鉴定时,非常注重传习方法而非仅示人成果,他对典籍的考证绝非仅为判定版本年代,而是更注重剖析鉴定过程,授人法则,指引后学。从上文所述他的古籍鉴定成果可以看出,他对文献的鉴定尤其注重从细微处入手,揭示某类文献的鉴定通则,为后学提供方法论的参考。陈垣还不惮繁难,将个人经验总结升华为可供传习的专学,他所著《校勘学释例》、《史讳举例》、《二十史朔闰表》成为了后人进行版本鉴定的重要工具书,他所著《史源学杂文》更是专为学生写作的考史范文,为后学习得古籍鉴定的法门指引了方向。其次,“一人劳而万人逸”的理念体现在他提倡编制目录,将古籍鉴定和整理的成果授之于众。比如,陈垣曾编制《敦煌劫余录》,揭示敦煌文献的整理成果,白化文认为“相对于原来的工作基础,即原馆藏流水号财产帐来说,《敦煌劫余录》所作的工作,可决不是低水平的重复,而是在原有基础上作了一次质变性的飞跃。从敦煌学发展史的角度来观察,《敦煌劫余录》是世界上公布的第一个馆藏敦煌汉文文书目录,是一个创举。从图书馆学的角度来观察,它也是世界上公布的第一个敦煌汉文文书的分类目录。我们知道,只有分类目录才可以叫做真正的图书馆目录。这正是《敦煌劫余录》在敦煌学发展史和敦煌学目录工作发展史上的最大贡献。一直到五十年代末期,英国的翟理斯才步《敦煌劫余录》的后尘,刊布了世界上第二部馆藏敦煌汉文文书分类目录。它比《敦煌劫余录》晚出三十年。”[25]又如,《中国佛教史籍概论》也是陈垣所著的一部重要目录,该书充分借鉴了传统考据式书目提要的精华,融版本鉴定、史料考证、史学评论于一体,向读者全面介绍了所著录文献的学术价值,极大地提高了古籍的使用价值。

3.2 注重厘清古籍版本源流的思想

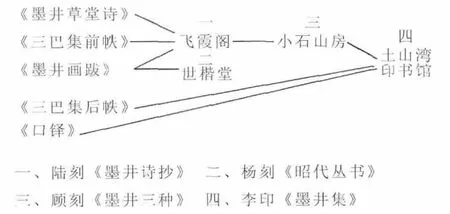

陈垣认为版本鉴定只是文献整理的第一步工作,如要做到准确利用文献,必须厘清各本之间的渊源关系,才能保证获得第一手资料。许多版本学家注重每部典籍的版本鉴定,但却时常局限于罗列一书的各种版本,未能详述版本之间的关系,而陈垣考证版本,特别强调分清版本系统、版本源流。在《中国佛教史籍概论》中,陈垣在很多章节下特辟版本考证的专题,专论版本源流,不仅列举一书之各种版本,更考证各种版本之间的关系,如孰为祖本、孰为翻刻本、一书刻本有几个系统等,原原本本,源流清晰。如论《弘明集》版本:“本书现在通行者,大别为两种本:一藏本,一单刻本。藏本又大别为两种:一嘉兴藏本,即所谓支那本;一频伽本。单刻本又大别为两种:一吴惟明刻本,即所谓汪道昆刻本;一金陵本。”[26]由此可以清楚地知道《弘明集》有两个版本系统以及每个版本内各种版本的情况。又如《〈墨井集〉源流考》一文,文中有版刻统系图[27]:

图1 《墨井集》版刻统系图

由图可见,陆刻《墨井诗抄》为祖本,李印《墨井集》内容最为齐全。陈垣把头绪不清的版本,用简单的图表表示出来,使读者对该书的版本源流一目了然,为学者比较不同版本的学术价值提供了参考,也为后人进行古籍整理提供了参考。

3.3 将古籍鉴定与古籍整理相结合

陈垣非常注重将古籍鉴定的成果与古籍整理的实际工作相结合。比如,他强调古籍出版必须要与古籍鉴定相结合。陈垣早年曾参与影印出版过许多宗教文献,他曾在与英华的通信中谈及对影印的意见:“顷言翻刻旧籍事,与其倩人缮钞,毋宁径将要籍借出影印。”“如此所费不多,事轻而易举,无缮校之劳,有流通之效。”[28]从事史学研究之后,他也曾参与影印翻刻过许多稀见古籍,《影印四库全书未刊本草目签注》[29]集中体现了陈垣对影印翻刻古籍的观点。1933年,中央图书馆筹备处编印《影印四库全书未刊本草目》请有关专家审议,陈垣在签注中,结合他对古籍鉴定工作的深刻认识,对影印古籍的许多重要问题提出了自己的看法。首先,影印翻刻应注重选择前人未刊、未刻之书。在经费有限的情况下先影印未刊、未刻古籍,使之化身千百,既能以广其传,也能起到保护古籍的作用,还可以有效地避免重复建设并保证典籍的学术价值。正如陈垣所说,若古籍“已有宋元刊本,流传虽少,若将来有人影出,库本即失其价值,《湖北先正遗书》中之《雪楼集》其前车也。”其次,影印古籍要注重版本的选择,以保证典籍的学术质量。陈垣认为:“书之曾有刊本,卷数不符,应先校核,果库本为优,方可影印。”此论虽针对四库本而发,但是也反映出陈垣所坚持的古籍出版时应先进行版本鉴定,择优影印以免陋本流传贻误后人的工作原则,这也是古籍鉴定应该发挥的学术价值。

以上是陈垣鉴定古籍的基本方法和理念,从中可以看到先辈学者对图书馆古籍工作的经验总结和远见卓识,这些经验应与古籍本身一样,成为现今图书馆古籍工作应该继承的宝贵财富。

1 陈垣.大唐西域记之四库底本.见:陈垣.陈垣全集(第七册).合肥:安徽大学出版社,2009:506

2 陈垣.写本集古梅花诗识语.见:陈垣.陈垣全集(第七册).合肥:安徽大学出版社,2009:931

3 陈垣.抄本张青琱平圃遗稿跋.见:陈垣.陈垣学术论文集(第二集).北京:中华书局,1982:71

4 陈垣.敦煌劫余录序.见:陈垣.陈垣学术论文集(第一集).北京:中华书局,1980:475

5 陈寅恪.陈垣《敦煌劫余录》序.见:陈寅恪.金明馆丛稿二编.上海:上海古籍出版社,1980:236

6 陈垣.致胡适信.见:陈智超.陈垣来往书信集(增订本).北京:生活·读书·新知三联书店,2010:218

7 陈垣.史讳举例.北京:中华书局,2004:95

8 陈垣.跋陈东塾与郑小谷书墨迹.见:陈垣.陈垣学术论文集(第二集).北京:中华书局,1982:411

9 陈垣.致尹炎武信.见:陈智超.陈垣来往书信集(增订本).北京:生活·读书·新知三联书店,2010:156

10 陈垣.致汪宗衍信.见:陈智超.陈垣来往书信集(增订本).北京:生活·读书·新知三联书店,2010:511

11 陈垣.书于文襄论四库全书书札后.见:陈垣.陈垣学术论文集(第二集).北京:中华书局,1982:43

12 牟润孙.励耘书屋问学回忆.见:陈智超.励耘书屋问学记.北京:生活·读书·新知三联书店2006:75

13 陈垣.跋黎二樵伪书画卷.见:陈垣.陈垣全集(第七册).合肥:安徽大学出版社,2009:896

14 陈垣.跋胡金竹草书千字文.见:陈垣.陈垣全集(第七册).合肥:安徽大学出版社,2009:575

15 陈垣.燕京开教略画像正误.见:陈垣.陈垣学术论文集(第一集).北京:中华书局,1980:239

16 陈垣.黄绰卿像题词.见:陈垣.陈垣全集(第一册).合肥:安徽大学出版社,2009:183

17 陈垣.题郑学士送别图.见:陈垣.陈垣全集(第一册).合肥:安徽大学出版社,2009:279

18 陈垣.再论《遵主圣范》译本.见:陈垣.陈垣学术文化随笔.北京:中国青年出版社,2000:130

19 陈垣.记许缵曾辑刻《太上感应篇图说》.见:陈垣.陈垣学术论文集(第一集).北京:中华书局,1980:233

20 陈垣.《大西利先生行迹》识.见:陈垣.陈垣学术论文集(第一集).北京:中华书局,1980:70

21 陈垣.浙西李之藻传.见:陈垣.陈垣学术论文集(第一集).北京:中华书局,1980:72

22 陈垣.史讳举例.北京:中华书局,2004:66

23 陈垣.通鉴胡注表微.沈阳:辽宁教育出版社1997:74

24 陈垣.中国佛教史籍概论.上海:上海书店出版社,2001:118

25 白化文.简评《敦煌劫余录》和《敦煌遗书总目索引》.社会科学战线,1989,(01):322-331

26 陈垣.中国佛教史籍概论.上海:上海书店出版社,2001:40

27 陈垣.《墨井集》源流考.见:陈垣.陈垣学术论文集(第二集).北京:中华书局,1982:264

28 陈垣.致英华信.见:陈智超.陈垣来往书信集(增订本).北京:生活·读书·新知三联书店,2010:29

29 陈垣.景印四库全书未刊本草目签注.见:陈垣.陈垣全集(第七册).合肥:安徽大学出版社,2009:513