通往内心的风景图像

2015-08-25黄冰

黄 冰

通往内心的风景图像

黄 冰

在电脑上看到彭承军发来的几张作品时,说实话,丝毫没有打动我。

前一段正巧参加贵州几位“大腕”画家的展览开幕式,彭承军的作品也在其中。

走到彭承军的画作前,看了他的原作,才发现相机和电脑的“欺骗性”大得让我失色。

虽然在我问到彭承军,他是想通过这样的表述来传达怎样的内在的精神时,他语塞得不知如何回答,但我已经从他的作品里看到,他眼里的风景,正是一位艺术家耐人寻味的内心诉求。

《斜阳清照》彭承军/作

除了个别艺术天才,大多数艺术家必会经历某位大师对他作品影响的阶段,有的艺术家甚至从事一生的创作依然逃不掉大师的影子,对于从事艺术创造的人来说,走出大师的巨大阴影,寻找自己的面目是最大的困惑和难题。所以,当我走进彭承军的画室,面对他的一幅幅风景画作时,对其视觉语言似乎也想找到某位大师的蛛丝马迹。我问他,你最喜欢的画家是谁?言下之意是,哪位大师对你的影响最深。他沉吟半天,对我的问题认真起来。“要说影响,XXX(‘伤痕美术’的代表人物之一),应该说,早期受他影响很深。”他进一步强调。显然这已经是一个旧话题,因为放在我面前的这些风景画,已经看不到那位对他早年产生过影响的艺术家的影子。

如果要给彭承军的风景画下一个定义,“风景图像的内心观照”是我看完他大量风景画作后的第一感受,我不知道这样定义是否有悖于他的初衷,但这种感受是强烈存在的。

我问他这些作品是实地写生的还是依据照片进行的二度创作。他听了这个问题笑得特别奇怪,他为他的笑解释说,因为你不是第一个问这个问题的人。他直言,这批画是实地写生的。从前呆在画室依赖照片进行创作,很多第一感受已经衰减了,去实地写生的最大好处是有现场感。

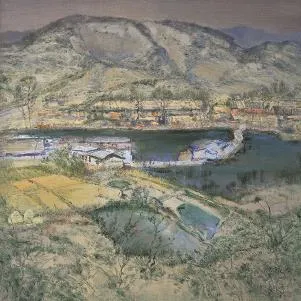

《扁山的湖水》(右图)彭承军/作

我理解的风景画有两种概念,一种是现实主义的纯客观表现的风景写生,另一种是所有对象都服务于创作者,由创作者的个人情绪、独立特质来决定画面的阴晴圆缺,是一种去客观化的主观创造。彭承军的风景画显然属于后者,他的画面呈现着一种对并不认同的主流风景的疏离。

为什么以风景作为表述的对象?在和他的交谈中,他坦率地说:“风景画总的来说极自由,是一种开放性的表达。我喜欢风景,更重要的是适合情绪表达,这里面包括我的喜好。写生的乐趣在于,我可以主观地处理,随意改造造型关系、透视关系、色彩关系……原来不是这样的,原来我特别强调三维关系,但现在对我来说,分布得好看比真实的还原更重要……”我顺着彭承军指向的那些作品看去,他正在努力向我阐释的已经在画里了,阐释在这里反倒是无力的,甚至带有一种为表述而表述的可疑。

我想,或许自由的表达就是他选择的初衷和理由。乍看,他的风景画是写实的,但却又去形象化,不再客观的色彩关系、降低的纯度,压缩成二维的透视关系等等,这些不再客观的“关系”集体地拼贴出他内心情绪的符号。“还有更重要的一点是,在画的过程中是我被画面带着走。”他说。我突然想到他说的这种状态,好比一个小说家在创作他的人物时,被故事中人物的命运带着走(托尔斯泰在创作完《安娜·卡列妮娜》时就说,他真的没想到她会死)。彭承军恳切地说:“这些感受原来完全体会不到,而现在的状态是这样,画面引导我进入一种体验,跟随画面抵达一种情绪。这是我对风景画的认识。”

彭承军的风景不是刮刀和大笔触与布面的亲密接触,也不是精致的古典主义写实风格,看不出这画里出自贵州山野的哪一处,找不到这些“地域符号”,所以,看他的画,风景既是一个客体,更是一个通往内心的路径。

《斜阳西下》(右图)彭承军/作

彭承军的画面细节处理得很“细腻”,这也是在很多古典主义画家那里可以看到的手法,但走近画面,才发现这些“细腻”的局部不过是一种假象,相反的,那些“细腻”的部分却非常松驰和写意,有明显的中国文人画的特质(他透露说他非常喜欢元代的画),画面近处的几只鸟,直接就是国画写意笔法。所以应该这样来解释他的画面气质,用油画的材质来表现中国传统人文画的精神实质,但这并不意味着被动移植,画面的本质指向内心,或者可以这样说,他借助两种完全不同的方式尝试进入一处孤境,来抵达那个最本质的核心。

《百花湖水》彭承军/作

他所有的作品画得都非常薄,有一幅很大的作品,石山那部分薄得几乎看得到布纹,薄得只有一层透明的色彩关系,他说他不喜欢厚重的色彩堆积,颜色厚度跟对象的力度并不一定要成正比,恰恰相反的是,他用薄来抵达厚。在取材上,也不见大场面,多是小景,他的画不宏大、不壮观,正是这些小景,小茅屋、小山、小桥、小溪……似乎更有一种情绪的可能性,这种被他称为柔性的风景,或许更符合他内心对风景的需求。他还谈到风景的锐度。我觉得这个词传达出他的一种天性,他不是那种大悲大喜外露开朗的人,所以锐度的风景于他是不能契合内心的,锐度似乎是一种更为浓烈的,和对比度强烈有关的东西。所以,他将自己的作品称为柔性的风景,我想或许就是一种平和的、不激烈的和从容的表达。

在他的风景画“单调”的色彩中,他有意剔除掉那些干扰他情绪表达的三维空间关系、色彩关系,用一种最“简单”的方式切入。画面单一的技法没有给观者的视觉带来任何冲击,他的画面,像一个日复一日的手艺人,重复着大致相同的劳作,这种技术的恒定或者在他看来,就是要把这种外在的形式变成零度创作,而让画面的内向产生更大的张力。所以,在他的画里,像是一次次独自言说的、自在追求的过程,这是一个别人无法窥见的隐密场所,虽然他在努力地制造现场感,我们也可以通过画面找到似曾相识的景象,但让我们难以瞥见到的,是画面背后那独一无二的不可复制的个人情绪。在这样的作品面前,画面的创造,不是把对象知识化的理性过程,也不是把对象时尚化消费化的过程。

彭承军直言,年轻的时候很多风格都会喜欢,为了实现一些想法,学各种风格,学得不伦不类,经过这样一个必须的过程之后,很多东西才开始沉淀过滤,生长出自己的面目来。“我希望我画出来的东西,人或风景,是能识别出自己的符号。好不好是另一个话题。”

和热闹的当代艺术相比,彭承军的风景画显得有些寂寞,这种寂寞是所有追求内心真诚的艺术家都不可避免而要经受的。彭承军在谈到他的画时多次重复一个词:情绪。是一种情绪,还是一次回归内心的旅程,或是一次借助形式来展现生命空间的尝试,我们不得而知。经过多年探寻之后,在确认出艺术与自我之间的关系后,当他走出画室,来到现场,在画笔与对象之间进行对话,事实上对自我的认知和寻找也正式开始。

他说:“我的画别人喜欢不喜欢,承认不承认,都不重要,能找到一种对应内心的绘画语言才是最重要的。很多人看了我的画,觉得画面流露出一种平静的东西。”

这点才是可贵的,也才是艺术的本质意义所在,真正的艺术家是自觉的边缘化,是对自我的精神立场保持着一种高度的警觉。艺术的独一无二性和它的不可复制性也正在于它和艺术家的生命息息相关,和艺术家内心观照的东西相关,这点也正是彭承军的画面呈现出来的意义和价值。

彭承军简介:

彭承军,男,1964年生于贵阳, 1988年毕业于西南师范大学美术系,1995年结业于中央美术学院壁画系。中国美术家协会会员,贵州省美术家协会常务理事,贵州省美术家协会副主席,贵州省教育学会常务理事,贵州省画院特聘画家,贵阳市美协副主席,贵阳市市管专家,贵阳学院美术学院院长、教授。