三门峡两次寒潮天气过程对比分析

2015-07-30郭兰

郭 兰

(三门峡市气象局,河南 三门峡 47722000000)

寒潮是冬春季节严重的灾害性天气之一,是一种大规模的强冷空气活动过程,常常会造成强降温、大风等天气,给人们的生产和生活造成严重的影响。寒潮引发的强降温与冷空气的活动有着密切联系[1-2],而冷空气的活动在天气图和物理量场上均有所反应。许爱华等人[3-6]对2005年3月一次寒潮天气过程的诊断分析揭示出强盛的冷平流是造成强降温的主要原因。刘海丽[7]通过日本数值预报产品对寒潮天气分析发现,日本传真图500 hPa形势场和850 hPa气温的预报,对判断能否产生寒潮天气有很好的指示作用,但其开始时间存在一定偏差。寒潮也是影响三门峡地区较为严重的气象灾害之一,文章将通过对两次寒潮过程的对比分析,找出三门峡地区寒潮过程的异同点,以期为三门峡地区寒潮天气的预报提供参考。

1 实况分析

根据河南省寒潮标准,在一次降温过程中,最低气温24h内下降8℃以上,或48h内下降10℃以上,同时最低气温降至4℃以下,称为寒潮过程。受冷空气的影响,2010年4月10-13日三门峡市出现连续降温天气,11-13日大部分地区48小时降温幅度达到了寒潮标准,最低气温低于0℃,出现了晚霜冻天气,此时正值果树开花,农作物生长季节,霜冻造成了严重的灾害,经济损失达上亿元。2011年3月31日-4月2日,同样受冷空气影响,三门峡大部分地区出现了寒潮天气,但是由于最低气温未降至0℃以下,全市未出现灾情[8-9]。

2 影响系统分析

2.1 高空环流形势分析

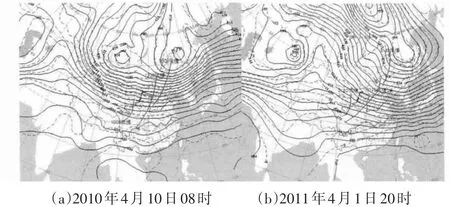

寒潮的暴发,与前期的环流形势、冷源以及冷空气的堆积有着密切的关系。2010年4月9日08时500hPa高空形势上,欧亚大陆为倒Ω型,在贝加尔湖东部有一低涡,低涡向西伸出一个横槽,此时贝加尔湖西侧有一个-44℃的冷中心,低涡随后旋转东南移,强冷空气随之向华北地区扩散。10日08时低涡移至黑龙江北部地区(图1a),此时又有一低涡形成于贝加尔湖西侧,并向西伸出一个横槽,此时有一个-44℃的冷中心与低涡相对应。横槽前部为冷平流且有阶梯槽形成,后部为暖平流正变高,预示着横槽将转竖。11日08时横槽转竖,并移至贝加尔湖附近,12日08时低槽向南加深发展(图1a),继续引导冷空气南下。至此,横槽转竖以及转竖后不断加深发展导致冷空气不断补充南下,在冷空气的持续影响下,造成了三门峡地区的连续降温,并在12日夜间暴发了寒潮及霜冻天气。

图1 500hPa高空形势

2011年3月30日08时500hPa高空形势上,欧亚大陆为两槽一脊型,在新地岛以西有一个中心温度为-40℃的冷涡。30日20时,该冷涡快速东移到西伯利亚中东部地区,其中心强度增强为-44℃。31日20时,冷中心东移南压到中西伯利亚东部,低槽移至我国华北地区(图1b)。而此时有南支槽位于甘肃南部到四川一线,且槽线处有冷平流输送,在系统东移的过程中,在1日20时两支槽实现了同位相叠加(图1b),两股冷空气合并加强,更有利于引导冷空气的南下,4月1日夜里至2日,三门峡地区暴发了寒潮天气。

2.2 冷空气路径

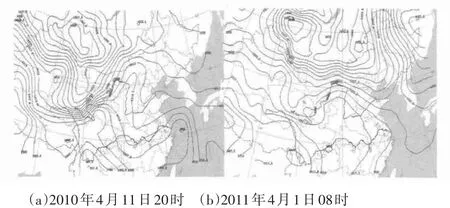

地面图上,2010年4月11日08时冷高压中心位于贝加尔湖西部,冷中心强度达1 045hPa,此时三门峡地区为一低压带控制,随着系统的东移,冷空气向东南方向扩散,11日20时冷锋前沿到达河套地区(图2a),气压梯度增大,11日夜里冷空气南下,影响三门峡地区,此时,贝加尔湖西南部的冷中心仍然维持,且强度增强为1 050hPa,由其扩散的冷空气经河套地区不断东南移动,持续影响三门峡地区。12日白天冷中心强度减弱至1 030hPa,而12日夜间冷中心又加强至1 042.5hPa,并分裂出多个强度稍弱的冷中心,13日凌晨影响三门峡地区的冷空气势力达到了最强(1032.5hPa),一直持续至14日,三门峡一直受此稳定高压控制。

2011年3月31日08时冷高压中心位于贝加尔湖西南部,冷中心强度为1 042.5hPa,冷中心在东移过程中,扩散的冷空气逐渐在内蒙古境内堆积。31日20时在四川到河套地区有暖倒槽生成,冷空气入侵前在暖倒槽的控制下三门峡地区一直处于升温状态。4月1日08时冷中心分裂为两个(图2b),分别位于贝加尔湖西南部和东南部,东南部的冷中心东移南下扩散的冷空气势力较弱,对三门峡影响不大。从1日夜里开始,贝加尔湖西南部的冷中心开始分裂并迅速东南移动,影响三门峡地区暴发了寒潮天气。

分析发现,两次寒潮过程均属于西北路冷空气影响,而且在两次过程冷空气入侵前,三门峡市均为暖低压控制,前期的升温状态为寒潮天气暴发提供了能量聚集条件。强冷空气的堆积是寒潮暴发的关键,两次过程的冷空气均在贝加尔湖附近聚集南下,且两次冷空气强度势力相当。不同之处在于前一次过程是多个冷中心持续南下,不断补充,从而导致最低气温不断下降,且维持在较低水平,而后一次过程冷空气移速较快,导致温度降幅较大,但未引发霜冻天气。

图2 海平面气压场

3 物理量诊断分析

要造成强降温天气,就要有一定强度的冷空气,某地温度的变化主要决定于温度平流和非绝热因子的作用。温度平流主要考虑平流冷暖性质和强度,非绝热因子考虑辐射、水汽凝结、蒸发和地面感热对气温的影响。气温的非绝热变化主要表现为气温的日变化和气团变性。在两次寒潮过程中,由于有大范围的锋面云系,太阳辐射和地表辐射引起的气温日变化较小,降水过程中水汽凝结和蒸发作用会使气温有所下降,但是气温骤降主要是冷平流所引起的。

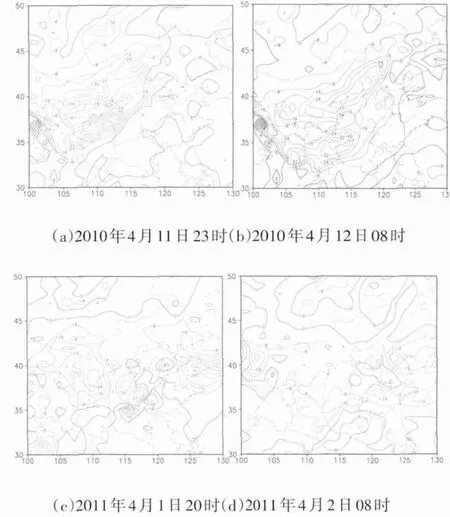

图3 850hPa冷平流分布图(单位:10-5℃·s-1)

2010年4月11日23时(图3a),在山西北部到甘肃南部有东北-西南向的带状冷平流,中心为-36×10-5℃·s-1,12日08时冷平流中心位于三门峡市上空(图3b),强度增强为-40×10-5℃·s-1,与冷高压移动路径一致,12日上午强冷平流入侵过境,由于入侵迅速,到14时三门峡市已逐渐转入冷高压控制之下,所以此时冷空气输送减弱,冷平流也随之减弱为-8×10-5℃·s-1,由于强冷平流的过境,使三门峡的气温维持在较低水平。随后有强度为-8×10-5℃·s-1冷平流不断补充南下,造成了温度持续下降,并达到0℃以下,从而造成了13日凌晨的寒潮及霜冻天气。

3月31日20时,在我国内蒙古西部到华北地区出现了东西向的带状冷平流区,影响三门峡市的冷中心暂时位于河北北部,此时冷平流中心强度为-40×10-5℃·s-1,冷空气势力很强。伴随着高空低槽的南伸以及低层冷空气的南移,4月1日08时,冷中心移至山西地区,冷空气势力有所减弱。4月1日20时,冷平流前沿已经开始影响河南省北部地区(图3c),在冷暖平流交汇处温度梯度变化很大,此后12h冷空气迅速南下,2日08时三门峡地区已受冷高压控制,冷平流输送减弱,中心强度为-8×10-5℃·s-1(图3d)。

通过对比发现,两次寒潮过程的强降温都是由于强冷平流的输送引起的,强盛的冷平流是造成气温骤降的主要原因。两次过程前最强冷平流中心一致,而且影响三门峡时均入侵迅速,影响三门峡地区时强度也一致,不同之处在于前一次过程冷平流输送到达三门峡地区后有持续的冷平流输送,而后一次冷平流输送时间较短,无后续补充,所以造成前一次过程的最低气温更低。

4 数值预报产品的应用

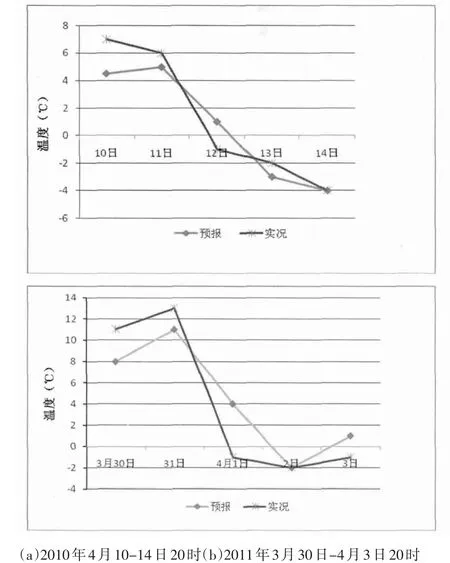

图4 欧洲850hPa温度预报场与实况对比(单位:℃)

欧洲数值预报产品的稳定性相对较高,是日常做预报的主要参考产品。在三门峡地区的温度预报中一般选取112.5°E,35°N格点的850hPa温度作为参考值。从图4中可以看到,两次过程中虽然欧洲850hPa预报场与实况温度均略有差别,但整体温度变化趋势一致,预报场的准确率相对较高,而且在两次过程开始前欧洲数值预报产品已连续5~7天预报出两次降温过程[10]。前一次过程预报的48h降温幅度为6~8℃,而后一次过程预报的48h降温幅度达到了12~13℃,降温幅度后一次过程更强,但前一次地面实况温度降得更低,主要是由于前一次过程温度属于持续下降,基础温度较低,导致最低气温更低,而后一次过程前期升温状态明显,过程中温度骤降继而回升,从而地面最低气温高于前一次过程。根据两次过程分析及预报经验得出,在春季当欧洲数值产品连续五天预报850hPa降温幅度≥8℃时即考虑温度低谷期三门峡地区将有强降温过程,对欧洲数值预报产品的有效应用大大提高了强降温过程的预报准确率[11]。

5 小结

5.1 前一次过程高空形势为横槽转竖型,后一次过程为低槽东移型,两次过程均为暴发寒潮天气的典型形势,且两次过程的高空冷中心强度一致。

5.2 强冷空气的堆积是寒潮暴发的关键,两次过程的冷空气均在贝加尔湖附近聚集南下,且两次冷空气强度势力相当,不同之处在于前一次过程是冷空气的持续南下,不断补充,导致最低气温不断下降,引发了寒潮及霜冻天气,而后一次过程冷空气移速较快,仅造成寒潮天气。

5.3 强盛的冷平流是造成两次过程气温骤降的主要原因。

5.4 在春季当欧洲数值产品连续五天预报850hPa降温幅度≥8℃时即考虑温度低谷期三门峡地区将有强降温过程。

[1]刘传凤.我国寒潮气候评价[J].气象,1990,16(12):40-42.

[2]伍荣生.现代天气学原理[M].北京:高等教育出版社,1999.

[3]许爱华,乔林,詹丰兴,等.2005年3月一次寒潮天气过程的诊断分析[J].气象,2006,32(3):49-55.

[4]朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理和方法[M].北京:北京气象出版社,2000.

[5]牛若芸,乔林,陈涛,等.2008年12月2-6日寒潮天气过程分析[J].气象.2009,35(12):74-82.

[6]杨宏宇,吴华洪,钟静.2006年3月一次典型寒潮过程分析[J].贵州气象,2006,30(5):24-26.

[7]刘海丽.20100210寒潮天气过程分析[J].浙江气象,2010,31(4):13-16.

[8]孔令东,梁凤娟,王永清,等.巴彦淖尔市一次寒潮天气动力机制分析[J].贵州气象,2013,37(5):1-5.

[9]刘丽萍,王济华,李应桃.一次强降温天气分析[J].贵州气象,2007,31(2):12-14.

[10]张秉祥,王立荣,杨荣珍,等.数值预报产品对寒潮天气过程的预报能力检验[J].干旱气象,2010,28(1):96-101.

[11]谷秀杰,李周,鲁坦,等.2006年4月11-12日寒潮天气成因[J].气象与环境科学,2007,30(增刊):19-21.