鼢鼠亚科繁殖特性研究进展

2015-06-24周延山花立民纪维红

周延山,花立民,纪维红,楚 彬,刘 丽

(1.甘肃农业大学草业学院,甘肃 兰州 730070; 2.甘肃农业大学-新西兰梅西大学草地生物多样性研究中心,甘肃 兰州 730070)

鼢鼠亚科繁殖特性研究进展

周延山1,2,花立民,纪维红2,楚 彬1,2,刘 丽1,2

(1.甘肃农业大学草业学院,甘肃 兰州 730070; 2.甘肃农业大学-新西兰梅西大学草地生物多样性研究中心,甘肃 兰州 730070)

繁殖是生物为延续种群所进行的生理过程,是影响生物种群数量和种群动态的一个重要因素。作为研究地下啮齿动物生活史的一个重要参数,繁殖一直是啮齿动物学研究的焦点之一。鼢鼠亚科动物是地下啮齿动物中重要的一类,栖息于草原、农田和森林,在这些生态系统中占据着重要的位置。但是,由于鼢鼠营地下栖息的生活特性,难以观察,导致繁殖研究难度相对较大,文献报道也相对较少。本文从目前已报道的鼢鼠亚科动物的性比、交配、繁殖强度、胎仔数等,概述了其繁殖研究的一些基本情况,并从研究动物种类、研究方法等进行了小结,以期为今后研究鼢鼠危害控制和草地生物多样性保护研究提供参考依据和技术支撑。

鼢鼠;繁殖;交配;繁殖强度;怀胎仔数;性比

繁殖(Reproduction)是动物种群生态学研究中一个最基本的指标,这个指标直接决定了种群数量动态变化,并能定量地反映出内、外生态因子对种群数量的影响程度[1]。繁殖是所有生物共有的基本现象之一。目前,动物繁殖的研究主要集中在交配时间、交配地点、繁殖强度、怀仔胎数和性比等方面[2]。

地下啮齿动物是一类营地下生活的小型哺乳动物,主要通过地下挖掘采集食物,占取领地并进行繁殖[3]。鼢鼠类动物泛指鼹形鼠科(Spalacidae)鼢鼠亚科(Myospalacinae)的动物,包括凸颅鼢鼠属和平颅鼢鼠属两大类[4]。鼢鼠类动物主要生活在草地、农田和林地生态系统。近年来,由于气候变化和人为因素,部分区域鼢鼠种群密度激增导致鼠害发生,已经严重影响了农牧业生产[5]。但是,鼢鼠也是农业生物多样性的重要组成部分,在农业生态系统食物网结构及其相应的能量流通和物质循环中有其独特的地位[6-9]。繁殖一直是动物生态学研究的焦点之一,是影响动物种群数量变动的关键因素之一,特别对于像鼢鼠一类的r-对策者。因此,研究地下鼢鼠繁殖,对于系统研究鼢鼠危害控制和保护生物多样性有着重要意义,也是草地资源可持续利用的客观要求。但是由于鼢鼠营地下栖息的生活特性,难以观察,导致繁殖研究难度相对较大,目前国内外文献报道也相对较少。本文查阅国内外有关鼢鼠繁殖研究文献,从影响鼢鼠繁殖的环境要素、鼢鼠繁殖特性(交配时间、繁殖时间、胎仔数等)等方面综述鼢鼠类动物的繁殖研究进展,以期为后期研究奠定基础。

1 光照、温度和湿度对鼢鼠繁殖的影响

繁殖启动与光照的关系非常密切。光照强度和光周期变化主要影响动物下丘脑-垂体-性腺轴等复杂的神经内分泌系统,进而影响动物繁殖[10]。从地理分布看,鼢鼠亚科动物生活在北温带高海拔地区,属于长日照动物,其繁殖应该发生在春夏交接、白昼逐渐延长之际。鼹鼠有固定的交配期,其繁殖是一个季节性的模式[11]。鼢鼠类动物在春季开始繁殖,每年一胎[12],与长日照动物的繁殖类似,而不像其他小型啮齿动物繁殖季节性不明显,四季发情繁殖。但是,鼢鼠常年生活于地下,不能像其他动物,通过光照刺激视网膜来实现对繁殖系统的影响[10]。因此,光照如何影响鼢鼠的内分泌系统,是否存在非可见光影响鼢鼠繁殖,目前尚无研究。

温度对鼢鼠繁殖是否有直接影响,目前尚无统一结论。在较低海拔和纬度的黄土高原区,甘肃鼢鼠(Myospalaxcansus)的繁殖从春天返青开始[13]。而在高海拔的青藏高原,中华鼢鼠(M.fontanieri)于3月份进入繁殖季节,随着温度的继续上升,至6月其繁殖季节结束[14]。这些研究表明,鼢鼠繁殖似乎与温度存在间接关系。但是,甘肃鼢鼠可以通过自身行为调节体温,在繁殖期观察活动节律后与环境气温的相关性不明显[15]。2014年,笔者在中国科学院西北高原生物研究所参观人工饲养高原鼢鼠(M.baileyi)试验时交流得知,该所饲养高原鼢鼠已超过3年,在食物充足、恒定室温的条件下,这些高原鼢鼠均未繁殖受孕,因此,推测,温度对高原鼢鼠的繁殖有影响,也许是不同温度变化做为信号刺激高原鼢鼠启动繁殖。

在啮齿类动物的栖息环境中,湿度主要是靠降水决定,湿度对鼢鼠繁殖的影响主要表现在两个方面。一方面是栖息地内大量的降水会直接导致部分鼢鼠死亡,同时会增加土壤和植物的含水量,使得洞道内的湿度增大和所吃食物水分含量过高,增加鼢鼠的死亡率,尤其是雌鼠[16]。雌鼠的死亡会大大减小鼢鼠种群的数量,最终导致其种群数量发生变化。另一方面主要是降水会使得土壤柔软温和,有利于鼢鼠挖掘洞道,增加雌雄个体通过洞道在一起交配繁殖的机会[17]。此外,营地下生活的鼢鼠从不饮水,主要从食物中获得水分[18]。所以,降水量少,也会对鼢鼠的生长发育及繁殖造成不利影响。鼢鼠在进化过程中适应了土壤湿度条件,其生活环境相对湿度比较低[19],湿度过低或过高的环境都会对其生活造成不利影响。有关鼢鼠对环境湿度的不同反应的生理机制还有待于进一步研究。

2 性比

性比是动物种群的重要特征之一,也是影响种群动态的一个重要方面,有关地下啮齿动物种群的性比,国内外许多学者的研究也有诸多报道[20]。但这些报道大多集中在对种群总性比和性比年龄变化研究中,而对种群性比的季节和年度变化及其与环境条件的关系较少涉及[16]。自然界鼠类性比一般为1∶1,但往往随着年龄和季节的变化存在差异。同时,样地选择、实验方法和样本数量等不同,也会使性比发生一定变化[21]。如东北鼢鼠(M.psilurus)雄性多于雌性,随着年龄的变化性比出现差异,其总体特征是幼体和亚成体的个数差异不明显,而成体和老年体雄性的比例往往高于雌性,同时在不同季节出现明显的差异,总的来讲,雄性个体数大于雌性[22]。说明各年龄段雌雄个体死亡、生长速度不同造成性比的年龄变化。研究发现,甘肃鼢鼠、中华鼢鼠和高原鼢鼠的种群雌性显著多于雄性[14,19],说明这3种鼢鼠是一种偏雌性的鼠类种群。此外,甘肃鼢鼠种群性比存在季节变化[14,23]。这种季节性变化与其种群生长、死亡、扩散等有关,同时也受环境因子的影响,如甘肃鼢鼠性比与气温之间不相关,而与栖息地降水量存在显著的负相关[13]。综上可以看出,鼢鼠种群性比的变化是繁殖、扩散、生长发育及环境因子共同作用的结果,而季节性变化也许与其长期进化适应过程有关。

3 繁殖强度的季节变化和繁殖时期

鼢鼠的繁殖能力一般是通过其繁殖强度的大小来反映。雄性繁殖强度是以睾丸的发育程度为指标,通常是通过测量睾丸的长度和重量来反映雄性的繁殖强度。雌性繁殖强度一般是由孕鼠数和胎仔数来决定,孕鼠数和胎仔数越高其繁殖强度越大。

3.1 繁殖强度的季节性变化

在地下啮齿动物种群生态学研究中,其繁殖强度是一个季节性模式[24]。对东北鼢鼠、甘肃鼢鼠和中华鼢鼠睾丸重量和长度的季节性变化与研究得出,雄性鼢鼠的繁殖强度存在季节变化,一般表现在4-7月繁殖强度逐渐减低,繁殖初期雄性繁殖强度最大;东北鼢鼠和中华鼢鼠4月孕鼠数量达最高峰,5、6月孕鼠数相应减少,且一年只有一个繁殖高峰;中华鼢鼠和甘肃鼢鼠繁殖3月开始,4-6月为繁殖盛期,7月结束[14,22,25-26]。这可能与不同鼢鼠所处的环境条件和所在地区植物营养期各异有关。相比东北鼢鼠和中华鼢鼠,甘肃鼢鼠栖息地海拔和纬度较低,孕鼠适逢植物返青期,食物来源丰富,进而怀孕早并且数量大。因此,怀孕期的食物资源的季节变化是决定此鼠繁殖强度一个重要的因素[27]。关于鼢鼠繁殖强度季节性变化的研究,为草原鼢鼠防治提供了技术支撑[28]。

鼢鼠的繁殖强度在不同区域和季节上表现出的差异是对种群数量变化的一种适应性反应,同时也是个体数量进行自我调控的主要方式,对保证种群数量与生活空间和栖息地资源的平衡具有重要意义。由于雌性的繁殖强度直接与种群数量变动有密切联系,因此,在啮齿类繁殖生态的研究中首先重视的是雌性繁殖生态的研究。而对于雄性繁殖强度,虽然也常常测量睾丸长度和重量,但其反映繁殖强度的指标不完全,研究中常有低估和忽视雄性繁殖的情况。从理论上讲,在种群数量变动过程中雌性繁殖强度发生变化,雄性在理论上也应发生相应变化[2]。总之,在研究繁殖生态学时应重视雄性繁殖强度的研究,如果对雌性繁殖强度分析的结论在雄性上得到证实,那在统计学上的显著性和结论上的可靠性都将提高。

3.2 繁殖时期和交配行为

哺乳动物的繁殖开始与食物资源和光照强度密切相关,而交配时间和交配行为与交配价息息相关[29]。研究表明,鼢鼠每年有固定的繁殖期[30]。室内单笼饲养研究发现,甘肃鼢鼠的交配行为在凌晨(05:00-07:00)发生频次最高,占总交配次数的60%以上[31];而实验室养鼠池内,高原鼢鼠交配时间在夜间至凌晨(21:00-05:00)[32]。这可能与两种鼢鼠种间差别有关,甘肃鼢鼠生活在比高原鼢鼠海拔低、温度高的地区。但更可能是和实验环境条件有关。室内单笼饲养[31]与人工饲养的环境相似。人工饲养条件下,充足的食物来源、外界生物干扰的摒避,及阳光的影响,白天甘肃鼢鼠可能处于紧张状态,而在深夜之后,便开始大量进食及交配,而在实验室养鼠池[32]更接近于高原鼢鼠的原生环境。从交配时间看,甘肃鼢鼠每天交配持续时间10~30 min,交配期8~10 d[31]。而高原鼢鼠的爬跨和交配持续时间一般只有3~5 s[33]。其他鼢鼠,如中华鼢鼠、罗氏鼢鼠(M.rothschildi)等的繁殖和交配目前均未见报道。

动物在交配过程中相互接触是随机的,并且同性动物之间相互接触的频次和持续时间高于异性动物,因此,魏万红等[32]认为,高原鼢鼠交配期是采取防治的最佳时期,一方面在交配期鼢鼠活动范围和相互接触的时间增加,取食毒饵的机会增加,可直接减少参与繁殖的鼢鼠数量;另一方面雄鼠的挖掘活动早于雌鼠,而且活动时间也较长,在繁殖期采取防治措施可使实际参与繁殖的鼢鼠数量减少,降低了种群的出生率,间接地达到防治鼠害的目的。因此,研究鼢鼠的交配时间和交配期对于控制鼢鼠种群动态有很重要的作用,可以根据鼢鼠的交配时间和交配期制定出合理的防治措施。

4 胎仔数量的季节变化

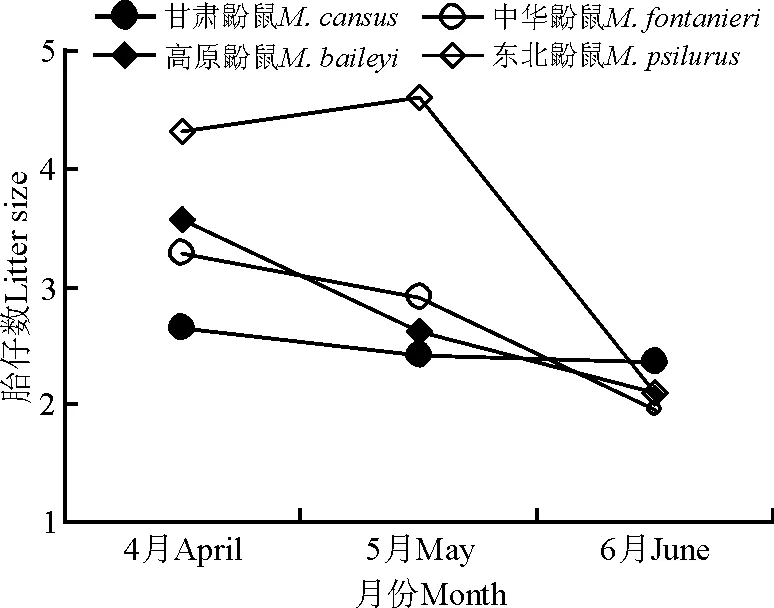

地下啮齿类动物的胎仔数量根据季节的变化、年龄的大小以及幼体的差异发生变化[34]。据研究,鼢鼠的平均胎仔数为2~4只,且随着季节的变化胎仔数发生变化,一般都是4月产仔数最多,5月次之,6月最少(图1)。其中,高原鼢鼠的平均胎仔数为3只,随着季节和年龄的差异发生相应的变化[23];甘肃鼢鼠和中华鼢鼠胎仔数基本一致,平均胎仔数为2.5只,4月产仔率最高[14]。但是,东北鼢鼠在4-6月的妊娠率是比较稳定的,其怀胎仔数超过4只[22,26]。相比其他鼠类而言,鼢鼠产仔数不高,这可能与营地下生活方式有密切关系。虽然幼体地下生活遭受敌害侵袭的机会相对较少,但是考虑到食物、生存空间等因素,较少的胎仔数符合动物对环境适应机制。

图1 4种鼢鼠胎仔数季节性变化Fig.1 Seasonal variation of litter size from four kinds of zokor

对啮齿动物的研究表明,某些激素对动物胚胎的发育和分化有着重要的影响[35]。对哺乳啮齿动物的研究主要集中在生殖激素的组织效应,因为这些激素影响胚胎出生后的性行为和攻击行为[36-38]。在胚胎发育的早期,两性胎儿的血液循环是互相连通的,因此雌性激素会进入两性胎儿体内,引起成年后的不育。例如,用丙酸睾酮处理孪生雌鼠对其行为的影响表明,早期的激素处理对啮齿动物的行为有着持久性影响[39]。根据以上结果,可以研究激素对鼢鼠胎仔数量的影响,在繁殖期通过激素注入使得后代不育来控制鼢鼠种群数量。

5 妊娠率和妊娠期

鼠类妊娠率是雌性个体在繁殖季节内怀孕的数量占其种群中总的雌性个体的比例[40]。甘肃鼢鼠和中华鼢鼠的妊娠率跟雌鼠怀胎仔数有密切关系,也随着季节发生变化,两种鼢鼠在5月的妊娠率普遍高于在6月的[25]。这种现象可能与妊娠期处于植物返青期,食物资源比较丰富有关。鼢鼠妊娠率在个体间也有差异,成年个体的妊娠率显著高于亚成体和老年个体[14],因为随着年龄的增加,雌鼠怀孕的几率大大降低,这符合哺乳动物成年个体是繁殖主体的规律。同时,鼢鼠的妊娠率与种群密度存在相关关系,其妊娠率往往随着种群密度的增大而降低[41]。这可能与栖息地食物资源有关系,种群密度越高,个体间竞争压力也越大,导致妊娠率下降。

啮齿动物的妊娠期开始于两性交配后,受精卵从输卵管移入子宫的时候[1]。妊娠期的长短因地下啮齿动物的种类、体型和个体间的营养状况而异,由囊鼠的18 d到栉鼠(Ctenomystalarum)的120 d不等[42]。囊鼠(Geomysbursarius)、鼹鼠和独居的滨鼠(Bathyergidaewaterhouse)的妊娠期通常比栉鼠和群居的滨鼠的短[43]。鼢鼠的妊娠期可能相比其他地下鼠的长,如中华鼢鼠的妊娠期大约在40 d[44]。到目前为止,有关鼢鼠属的妊娠期的报道甚少,主要原因是鼢鼠栖息于地下,其主巢区一般位于地下2~4 m,难于观察妊娠期。目前所报道的鼢鼠妊娠期主要是通过室内试验得出,与野外条件下妊娠期有一定的差异。

6 交配地点和求偶方式

地下啮齿类动物的交配是短暂的行为,在这期间同种之间的好斗性将被克服,例如,一旦雄性个体进入雌性个体的洞道中,它会奉承、交配,然后按照原路离开雌性洞道,返回自己的巢穴[45]。对鼹鼠的繁殖研究认为,对于发情期的雄性来说,交配行为也可以在雌雄洞道相结合的边界处进行,求偶过程通常是由雄性通过洞道进入雌性洞道进行[46]。对于地下独居啮齿动物来讲,成年鼠各有自己的活动范围,一般一洞一鼠、互不侵犯,只有在交配期雌雄鼠洞连通而后又分居[43]。关于鼢鼠交配地点,采用无线电遥测技术研究发现,高原鼢鼠在交配过程不在主巢内进行,可能在雌雄鼠洞道沟通后,发情的两鼠随即在他们的洞道交汇处进行交配,其后便互相分离,不同居[47]。雌鼠在交配后不再与雄鼠来往,这可能有利于其种群繁殖与生存的保护性措施。此外,鼢鼠类啮齿动物个体视力退化,独居性又导致各自洞穴间土壤阻碍,它们在交配前如何进行信息交流?研究表明,在繁殖期,啮齿动物通过震动传送一个适当大小的信号给对方信息,告知自己的性别、地点和意图[48]。啮齿动物的震动通讯是通过多种方式进行的,后足敲打洞壁已在平原囊鼠研究中被报道,还包括门齿敲打和头部敲打[49]。其中,震动通讯在甘肃鼢鼠繁殖中起着重要的作用[50]。在鼢鼠繁殖期,雄性个体通过用头部敲打洞壁传递一个信号,而雌性个体可能是靠自己某一部位接受由雄性传递过来的信号,然后同样发出一个信号,雄性根据信号的来源通过洞道进入雌性洞道进行交配。但是,这些推测有待进一步研究证实。

7 小结

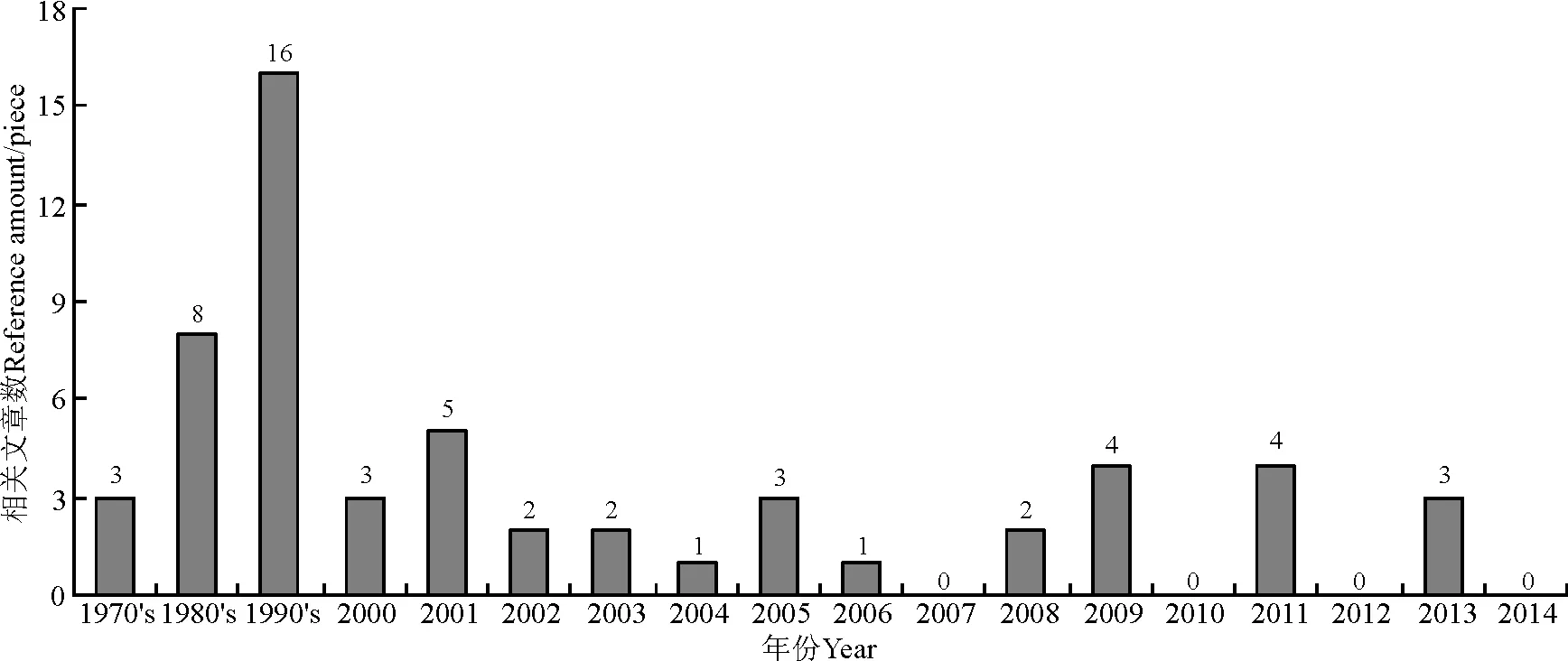

我国的鼢鼠研究于20世纪50年代中叶开始,80年代后逐渐步入高潮[51]。由于鼢鼠发生规律的独特性和多样性,加之栖息地结构的特殊性和各种物理、生物参数的复杂性,自2000年以来,有关鼢鼠繁殖研究的论文数量和质量在逐渐下降(图2)。其中,在2000年之前发表的文献为30篇,且大多集中在CSCD(核心)库中;2000年之后发表的文献为23篇,大多集中在CSCD(扩展)库中,尤其在近5年以来关于鼢鼠繁殖文献更为鲜见。

图2 我国鼢鼠相关文章数量年份变化Fig.2 Yearly variation of relevant paper from different zokor in China

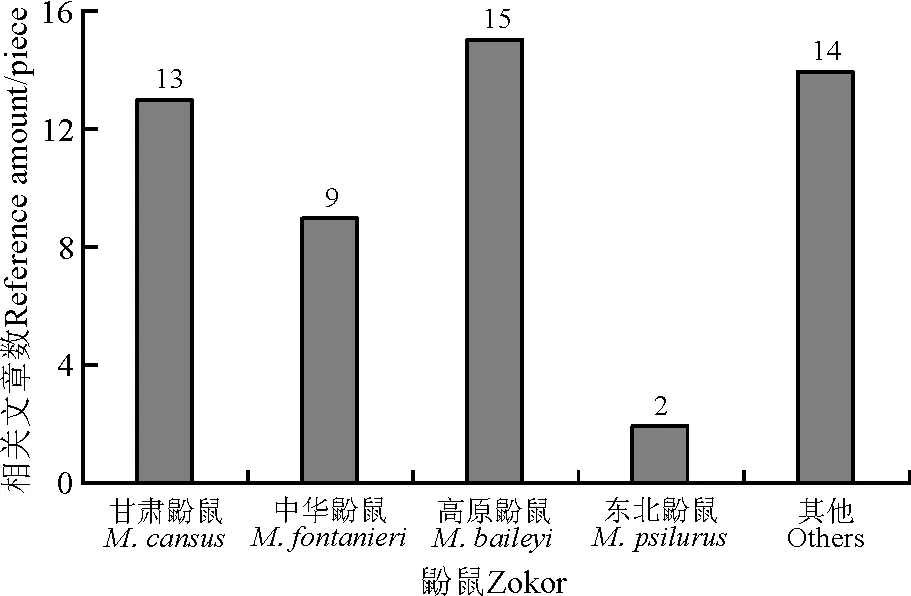

地下啮齿动物的繁殖研究国内外虽然已有相关的报道,但从研究对象来看,地下啮齿类研究的鼠种较少,国外大多数研究仅局限于鼹鼠、囊鼠等,国内对鼢鼠科啮齿动物的繁殖研究较少,主要集中在甘肃鼢鼠、中华鼢鼠、高原鼢鼠和东北鼢鼠上(图3)。草原鼢鼠、罗氏鼢鼠以及阿拉泰鼢鼠等未见报道[52]。就研究内容而言,主要集中在性比、繁殖强度和妊娠率方面的研究,而对于交配行为、妊娠期以及通讯联接等方面的研究甚少。

对鼢鼠繁殖的研究方法较为单一。目前研究手段主要分为间接手段和直接手段。间接手段是主要通过土丘、挖掘活动来推测鼢鼠的繁殖活动,优点是可以从大尺度和较大范围了解鼢鼠的繁殖活动的开始,以及与草地返青之间的关联。缺点是不能直接观察其繁殖交配行为等重要信息。直接手段是将鼢鼠在实验室养殖,通过观察来了解鼢鼠的繁殖行为,优点是可以直接观察了解其繁殖的一些信息,为繁殖研究提供直接参考依据。缺点是在人工饲养环境下,由于实验室和鼢鼠栖息地环境条件的差异给繁殖研究带来一定的误差。此外,室内繁殖试验最大的难点在于捕捉足够的无损伤活体鼢鼠,当前室内繁殖试验尚未有成功案例。目前,关于鼢鼠无损伤活捕装置主要有鼢鼠活捕箭和鼢鼠活捕笼两种,这为室内繁殖试验奠定了基础[53-54]。因此,在解决活捕问题的前提下,摸索合适的室内饲养条件对室内繁殖试验有着重要的意义。

图3 不同鼠种相关文章数量比较Fig.3 Quantitative comparisons of publishend paper in different zokor species

此外,繁殖与扩散、栖息地选择等互相结合研究较少。繁殖策略是动物重要的生活事件,影响到种群的生存与发展。鼢鼠种群数量的增长,归根到底是由其繁殖强度决定的,而繁殖强度又与参与繁殖个体的数量、繁殖能力和繁殖期的长短以及食物资源等密切相关[55]。鼢鼠的繁殖期和幼体的生长发育与草地退化可能有着重要关系。草地退化为鼢鼠提供了大量的双子叶植物,而鼢鼠的繁殖旺盛期正好是草地返青季节,双子叶植物的大量快速升值,为鼢鼠提供了大量食物,尤其是孕鼠,充足的食物资源为其成功繁殖提供了保障。此外,繁殖期雌雄个体活动频繁,孕鼠食量增加,大量采食草根会加剧草地的退化。幼体的生长发育对于研究鼢鼠的扩散和栖息地的选择有重要的意义。但是,目前鼢鼠的繁殖与扩散、栖息地的选择以及放牧强度等相关性研究较少,导致繁殖的综合性研究不够,对草地危害的机理研究不能提供理论依据。

从研究鼢鼠的内容来看,未能将繁殖与草地退化的其他因素结合起来研究。鼢鼠的繁殖行为决定着种群数量的变动,繁殖强度和怀胎仔数的增大会导致种群密度的增大,繁殖时期鼢鼠食量增加等都会造成草地不同程度的危害,因此鼢鼠的繁殖与草地质量息息相关,研究鼢鼠的繁殖对草地质量有着重要的意义。此外,对有关鼢鼠繁殖生态学的研究显示,鼢鼠的防治和管理与鼢鼠的繁殖有密切关系[56],因此,可以在鼢鼠的栖息地内建立大型人工模拟洞道系统,结合无线电追踪技术和PET标记技术,在不同放牧梯度下研究鼢鼠的繁殖与放牧强度的关系,进而可以研究鼢鼠栖息地和种群扩散等。将鼢鼠繁殖与家畜放牧等综合起来研究,可以更准确地掌握鼢鼠繁殖活动与草地退化的关系,为控制草地鼠害提供科学的依据。

[1] 施大钊,王登,高灵旺.啮齿动物生物学[M].北京:中国农业大学出版社,2008:154-157.

[2] 孙儒泳,张玉书,方喜汁.啮齿类繁殖生态研究中雄性繁殖强度的意义[J].动物学报,1977,23(2):187-200.

[3] Zang Y M,Liu J K.Effects of plateau zokor(Myospalaxfontanierii) on plant community and soil in an alpine meadow[J].Journal of Mammalogy,2003,84:644-651.

[4] Wison D E,Reeder D M.Mammal Species of the World:A Taxonomic and Geographic Reference[M].3rd edition.America:The Johns Hopkins Univesity Press,2005:892-894.

[5] 段军红.草地鼢鼠怀孕期的解剖研究[J].青海畜牧兽医杂志,2001,41(2):31-32.

[6] 钟文勤,樊乃昌.我国草地鼠害的发生原因及其生态治理对策[J].生态学通报,2002,37(7):1-5.

[7] 江小蕾,张卫国,杨振宇.试论草原鼠类之定位[J].草业科学,1997,14(5):34-36.

[8] 张堰铭,刘季科.地下鼠生物学特征及其在生态系统中的作用[J].兽类学报,2002,22(5):144-154.

[9] 刘锦上,张卫国,江小雷,卫万荣,葛庆征.高原鼢鼠洞道空间对高寒草甸植被性状的影响[J].草地学报,2011,19(6):927-932.

[10] 黄冬维,储明星.动物季节性繁殖分子调控机理研究进展[J].遗传,2011,37(7):695-706.

[11] Bennett N C,Faulkes C G,Molteno A J.Rrproductive suppression insubordinate,non-breeding female Damaraland mole-rats:Two components to a lifetime of socially-infertility[J].Proceedings of the Royal Society of London,1996,263:1599-1603.

[12] 卢凯洁.天水市农田中华鼢鼠发生特点及防治措施[J].甘肃农业科技,2003(11):43-44.

[13] 韩崇选,杨学军,王明春.次改林地鼢鼠种群年龄结构和繁殖特性动态研究[J].中国森林病虫,2006,25(5):1-4.

[14] 王廷正,李晓晨.甘肃鼢鼠和中华鼢鼠繁殖特性研究[J].兽类学报,1993,13(2):153-155.

[15] 李金刚,王廷正.繁殖期甘肃鼢鼠活动节律研究[J].动物学研究,2000,20(3):401-404.

[16] 李金钢,王廷正.甘肃鼢鼠种群性比的研究[J].动物学研究,1999,20(6):431-434.

[17] 李金钢,王廷正,刘敏.延安地区甘肃鼢鼠种群繁殖特征的研究[M].西安:西北大学出版社,1995:42-51.

[18] Zuleta G A,Bilenca D N.Seasonal shifts within juvenile recruit sex ratio ofPampasmice(Akosonazarae)[J].Journal of Zoology(London),1992,227:397-404.

[19] Zhou W Y,Dou F M.Studies on activity and home range of plateau zokor[J].Acta Theriologica Sinica,1990,10(1):67-71.

[20] 丁晓涛,何秀琼,曹玉琼.高原鼠兔繁殖及种群年龄结构的初步研究[J].四川畜牧兽医,2000,27(13):54-56.

[21] Rado R,Levi N,Hauser H,Witcher J,Alder N,Intrator,N,Wollberg Z,Terkel J.Seismic signalling as a means of communication in a subterranean mammal[J].Animal Behaviour,1987,35:1249-1266.

[22] 刘仁华,陈曦,高从政.东北鼢鼠种群结构及繁殖初步研究[J].齐齐哈尔师范学院学报(自然科学版),1989(2):13-20.

[23] 马占斌.化隆县天然草场高原鼢鼠雌雄比测定[J].青海草业,2009,18(4):48-50.

[24] George O,Batzli,Lowell L.Suppression of growth and reproduction of microtine rodents by social factors[J].Journal of Mammalogy,1977,58(4):583-591.

[25] 郑生武.中华鼢鼠繁殖的研究[J].动物学研究,1980,1(4):465-477.

[26] 王日龙.中华鼢鼠的生活习性及防治初探[J].山西林业科技,2013,42(4):60-64.

[27] Andersen D C.Geomys bursarius burrowing patterns:Influence of season and food patch structure[J].Ecology,1987,68:1306-1318.

[28] 刘荣堂.草坪有害生物及其防治[M].北京:中国农业出版社,2004:104-106.

[29] 刘晓明,李明.雌性动物多次交配行为的机制及进化[J].兽类学报,2002,22(2):137-144.

[30] 江廷安,庄海博,李凌,卢宗凡.黄土高原甘肃鼢鼠危害及防治研究(I).甘肃鼢鼠的繁殖研究[J].水土保持学报,1990,4(4):76-83.

[31] 李金钢,何建平,王廷正.甘肃鼢鼠的求偶和交配行为[J].兽类学报,2001,21(3):234-235.

[32] 魏万红,周文扬,王权业,樊乃昌.高原殿鼠繁殖期和非繁殖期的行为比较[J].兽类学报,1996,16(3):194-201.

[33] 樊乃昌,景增春,周文杨.高原鼢鼠的侵占行为及防治的新途径[J].兽类学报,1990,10(2):114-120.

[34] Jarvis J U M.Eusociality in a mammal:Cooperative breeding in naked mole-rat colonies[J].Science,1981,212:571-573.

[35] Jens J,Singleton G R,Hinds L A.Fertility control of rodent pests[J].Wildlife Research,2008,35(6):487-493.

[36] 王茁,谢树春.生殖后期甘肃鼢鼠性识别与尿液气味关系研究[J].安徽农业科学,2011,39(27):16775-16778.

[37] 韩艳静,张晓东.不育剂EP-1对内蒙古荒漠啮齿动物优势种群繁殖的影响[J].植物保护学报,2013,40(2):182-188.

[38] 施大钊,郭永旺,苏红田.农牧业鼠害及控制进展[J].中国媒介生物学及控制杂志,2009,20(6):499-501.

[39] Chambers L K,Lawson M A,Hinds L A.Biological control of rodents-the case for fertility control using immunocontraception[J].Ecologically-Based Management of Rodent Pests,1999:215-242.

[40] Zhang Y M,Zhang Z B,Liu J K.Burrowing rodents as ecosystem engineers:The ecology and management of plateau zokorsMyospalaxfontanieriiin alpine meadow ecosystems on the Tibetan Plateau[J].Mammal Review,2003,33:284-294.

[41] 丁连生,张卫国,韩天虎.高原鼢鼠种群消长与繁殖特性的关系[J].草业学报,1998,7(4):49-54.

[42] Lu X.Body weights of the cape hare (Lepuscapensis) in the northern China[J].Acta Theriologica,2000,45:271-280.

[43] 杨荷芳,王淑卿.鼠类种群密度,性比对其数量的调节作用[J].兽类学报,1984,4(4):301-309.

[44] 莫丁山,曹承花.互助县南门峡灌木林区中华鼢鼠的特征特性及防治[J].现代农业科技,2009(2):116-119.

[45] 张堰铭.捕杀对高原鼢鼠种群年龄结构及繁殖的影响[J].兽类学报,1999,19(3):205-211.

[46] Dijkstra C,Dann S,Buker J B.Adaptive seasonal variation in the sex ratio of kestrel broods[J].Functional Ecology,1990,4(2):143-147.

[47] 周文扬,窦丰满.高原鼢鼠活动与巢区的初步研究[J].兽类学报,1999,10(1):31-39.

[48] Malizia A I,Busch C.Reproductive parameters and growth in the fossorial rodentCtenomystalarum(Rodentia:Octodontidae)[J].Mammalia,1997,55:293-305.

[49] 李娜,李晓晨,张慧.地下啮齿类的震动通讯不需要特殊传导装置[J].西北大学学报(自然科学版),2004,31(1):73-76.

[50] 李金钢,王廷正,何建.甘肃鼢鼠的震动通讯[J].兽类学报,2001,21(2):153-155.

[51] 韩崇选,杨学军,王明春.林区啮齿动物群落管理中的生态阈值研究[J].西北林学院学报,2005,20(1):156-161.

[52] 姚丽敏,魏立,厍平.同朔林区中华鼢鼠生物学特性及防治探讨[J].山西林业科技,2013,42(2):32-35.

[53] 林恭华,张同作,苏建平.鼢鼠活捕箭[P].中国专利:ZL201120429596.9,2012-07-11.

[54] 花立民,纪维红,左松涛,周建伟.一种新型鼢鼠活捕器设计与试验[A].第三届中国西部动物学术研讨会论文摘要集[C].西宁:中国科学院西北高原生物研究所,2014:41-42.

[55] 侯国亮,张晓韡.中华鼢鼠生态学特性及综合防治技术研究[J].陕西农业科学,2011(3):152-154.

[56] 韩金花.门源县天然草场高原鼢鼠繁殖性能研究[J].青海畜牧兽医杂志,2011,41(1):12-15.

(责任编辑 武艳培)

A review about reproductive characteristics of zokors

ZHOU Yan-shan1,2, HUA Li-min, JI Wei-hong2, CHU Bin1,2, LIU Li1,2

(1.College of Rangeland Science of Gansu Agriculture University, Lanzhou, 730070, China; 2.Gansu Agriculture University- Massey University Grassland Biodiversity Research Center, Lanzhou, 730070, China)

Reproduction is the biological process of organism producing offspring which is an important factor affecting the population dynamics. There are lots of researches about reproduction of subterranean rodents as a key parameter. Zokors, typical subterranean rodents, inhabit in cropland, grassland and forest which occupy a very important position in ecosystem. However, there are only few researches about zokors reproduction as their unique habitat. The present paper reviews the research process of zokors in term of sex ratio, mating, reproduction capacity, fetal number, etc. and also summarizes the studied animals and research methods which will provide reference for future zokors control and biodiversity conservation on rangeland.

zokor; reproduction;mating; reproduction capacity; fetal number; sex ratio

HUA Li-min E-mail:hua-lm@263.com

10.11829j.issn.1001-0629.2014-0281

2014-06-11 接受日期:2014-12-11

甘肃省国际合作项目(1304WCGA174);农业部公益性行业科研项目(201203041)第一作者:周延山(1989-),男,甘肃武威人,在读硕士生,研究方向为草地保护。E-mail:zhouyanshan_gsau@163.com

花立民(1971-),男,甘肃临洮人,副教授,博士,研究方向为草地生态。E-mail:hua-lm@263.com

S812.6;S443

A

1001-0629(2015)06-1010-07

周延山,花立民,纪维红,楚彬,刘丽.鼢鼠亚科繁殖特性研究进展[J].草业科学,2015,32(6):1010-1016.

ZHOU Yan-shan,HUA Li-min,JI Wei-hong,CHU Bin,LIU Li.A review about reproductive characteristics of zokors[J].Pratacultural Science,2015,32(6):1010-1016.