戴熙与祁寯藻交游考

2015-05-30梅雨恬

梅雨恬

【摘要】戴熙(1801-1860)是清代道光、咸丰年间著名的画家。戴熙为官北京期间,与京城的同僚文人、书画鉴藏家往来颇多。他与京城文人圈中的友人诗歌倡和、赠画鉴画,对绘画的鉴赏力有很大的提高。这个文人圈中一位重要人物就是祁寯藻,他与祁寯藻时常在一起讨论六法并奉赠自己的绘画作品,同时他们还交流所藏的古书画作品。本文从浙江省图书馆藏戴熙《习苦斋画絮》编年抄本出发,结合戴熙相关作品考证出戴熙与祁寯藻的交游情况,包括戴熙赠祁寯藻的绘画和在祁寯藻处看古画的经历。

【关键词】戴熙;祁寯藻;赠画

戴熙(1801-1860)是清代道光、咸丰年间著名的画家。他于1832年考中进土,入南书房行走,词臣供奉朝廷,之后十几年间,除了两次典学广东和丁父忧、丁母忧回乡外,都在京城活动,直到1849年解组挂冠回乡。在北京期间,他与京城的同僚文人、鉴藏家往来颇多,与京城文人圈中友人诗歌倡和、赠画鉴画,对绘画的鉴赏力有很大的提高。这个文人圈中一位重要人物就是祁寯藻。

祁寯藻(春圃)(1793-1866),山西寿阳人,嘉庆十九年(1814年)进士,历官至军机大臣,左都御史,兵、户、工、礼诸部尚书,体仁阁大学士、太子太保。祁寯藻是道光、咸丰、同治三代帝师,又是嘉庆、道光、咸丰、同治四朝文臣,地位很高。祁寯藻也喜书画,与戴熙有共同的爱好。戴熙在京城期间与祁寯藻往来颇密,绘有几幅精品相赠,并也在祁寯藻处观摩他的收藏。

据邵懿辰所撰《戴文节公行状》记载,戴熙的祖上以盐策起家,家境殷实,居城东,筑有园亭池沼。从安徽迁杭的家族还有金氏、汪氏、方氏,皆饶于资,多豪纵奢侈,日以歌舞酣燕为乐;而成长于类似家庭环境中的戴熙则喜欢沉思默坐,他如寒土一般,被服茹素,诵读诗书。戴熙的一方印“习苦”就是戴熙性格的写照。“习苦”之于戴熙,似有颜回一箪食、一瓢饮之乐。戴熙后来将自己近20年的绘画题跋抄录下来,汇集成册,命名为《习苦斋画絮》也与此相关。清末民初的胡思敬谙熟清末掌故,他的《九朝新语》记录了戴熙“习苦斋”的由来,这一掌故所言还与祁寯藻有一段渊源:

祁文瑞与戴文节同居澄怀园近光楼下,相约各訾所短。文瑞戒文节宜俭约,因言吾乡人相殴,劝者辄言彼吃米人,吾侪安能与争。其实所谓彼者,亦未能吃米也。祁氏两世仕宦,家风不改,仍食荞麦面,盖如裱家面糊而稍黑,尊贵者上糁芝麻数粒而已。故乡人之登公车者,每诩日“此去当得吃米三月。”文节尝念其语,因自名所居之室日习苦斋。胡思敬比戴熙晚生七十载,他出生之日距戴熙殉难已有十年,他所记录的戴熙“习苦斋之由来”的掌故,也许只是听闻,“习苦斋”的此番来历真实与否尚不可考。但是祁寯藻与戴熙的这段轶事在他笔下奕奕生动,也侧面反映出戴熙与祁寯藻之交往。现根据浙江省图书馆藏戴熙《习苦斋画絮》编年抄本,可知戴熙赠祁寯藻几幅作品有:

一、《双桥精舍图》横卷,根据抄本前后年代顺序,此画作于1845年,是戴熙丁父忧年满三年服阙返京后所作,题日“倦游厌山水,笔墨矜不滥,双桥偶经过,不画有遗憾。我来值初春,冻泉流澹澹,仰见太行峰,无目若俯瞰。瞰此稻田村,花柳别明暗,大隐据其间,曲径再而三。地旷人益闲,气郁境转淡,归摹愧百一,聊以发吾憨。”(《习苦斋画絮》抄本卷二)吴庆坻的《蕉廊脞录》记载了戴熙为祁寯藻绘这幅《双桥精舍图》的经过,当时祁寯藻在海淀东边、离圆明园很近的一个叫双桥的地方租赁了僧舍数楹,他为自己居所题榜“双桥精舍”,并请戴熙为他画《双桥精舍图》。吴庆坻记录此画的时间是“道光乙巳正月”,正与抄本著录时间相符。

二、《忆松图》横卷,根据画絮抄本,此画作于丁未早春(1847年),是戴熙第二次典学广东结束之后,刚回到京城所作。题曰“春浦祁大前辈籍隶寿阳,自号(谷+曼)(谷+九)亭长。地近方山,山有龙池、云洞诸胜,多松,漫溪弥谷,旷望无际。尝月夜行万松众,遇要氏兄弟,结茅读书其下,赋诗赠答,慨然有卜邻之志。后来京师,每值风和月霁,辄追忆之。嘱写《忆松图》,落落五稔,未有以应,丁未早春,侨寓都下,颇忆故山松径,遂假酒杯一浇垒瑰云。”(《习苦斋画絮》抄本卷三)

《忆松图》这幅画是戴熙为祁寯藻精耕细作的作品,缜密俊逸,山石树木几乎布满全纸,然而疏密有致,一点儿都不显拥塞。他用浓重墨色的松树群以醒目,用蜿蜒的山路和淙淙溪流以留白,皴法细密,浓淡相宜。画中的山麓左右回环合抱,山道呈显于左右山麓之间,一直延伸至远方,山麓和山路蜿蜒回合,使整幅画面极有动势。墨法浓淡和整体的“势”完美地结合,让这幅绘画无拥塞之感,沉着凝重中带有一种内在的轻盈流动之感。

祁寯藻显然深深叹服戴熙的绘画,他在此画后一题再题。丁巳年(1857年),距离戴熙画此幅已10年之际,题写二跋,一方面慨叹自己离乡50年,乡愁萦绕,以画为寄;一方面又胜赞戴熙的笔墨,直呼戴熙为“谪仙才”。吴庆坻的《蕉廊脞录》也记录了这幅画,他说“此卷余亦假观,雄深苍古,大似麓台,盖文节生平最经意之作。”祁寯藻在另一幅戴熙为孔绣山画的《韩斋雅集图》后有跋,联系自己所藏的《忆松图》,认为《忆松图》与《韩斋雅集图》在风格上很像“独有忆松图(为吾乡方山作),雄秀争绝(山+献) 。此图酷相肖,陡笔无一偃(自题云密林陡嶂)。”

三、1847年为祁寯藻画三便面(《习苦斋画絮》抄本卷三)

湖山烟雨,仿麓台盛年笔。(便面春浦前辈属作单款,下二同)

月融珠气活,雾幛骊声空。(水仙)

清风亮节。(竹)

四、1847年为祁寯藻画竹图,题日“寄舫阶下竹百余竿,挺然立风雪中,予胸中之竹遂欲出而与角真,不知量哉。”(祁淳甫大农属留三晋馆)《习苦斋画絮》抄本卷四)

五、1856年画溪山图,题日“归来人事日参差,木石于今作我师,欲寄故交书一纸,寸心何以慰相知。卧闻旧仆自都还,千里诗来叩掩关,卷后重开生百感,无言沁笔画云山。寿阳相国予告后,命旧仆李元寄诗见,怀中有孔宾,归去如相忆,更写天涯数点山之句,勉写溪山数尺,兼和二诗寄陈左右,熙奉别后,宿恙沈绵,衰颓遂甚,诗画苦涩,即其人,可知矣。(卷为祁)”(《习苦斋画絮》抄本卷七)祁寯藻《(谷+曼)(谷+九)亭后集》记载了他让李元捎给戴熙的那首诗“一别双桥久未还,万松深处有柴关(君尝为佘作双桥精舍、忆松两图),孔宾归去如相忆,更写天涯数点山。”

此画据《中国古代书画图目》载,存于天津市艺术博物馆。祁寯藻的《(谷+曼)(谷+九)亭后集》卷九中提到过这幅画,“招隐曾怜祁孔宾(去年寄我溪山尺幅)”,跋中说的“溪山尺幅”即是此画。在他为《韩斋雅集图》作的跋文中亦提到此画“戴画吾有三,山水多平远。西山(双桥精舍,淀园作)与西湖(去年自钱塘寄小幅),两地情缱绻。”

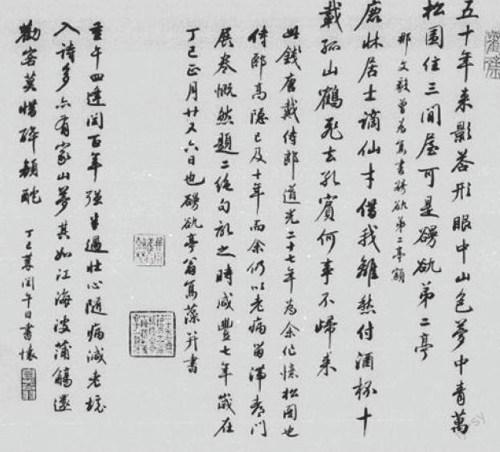

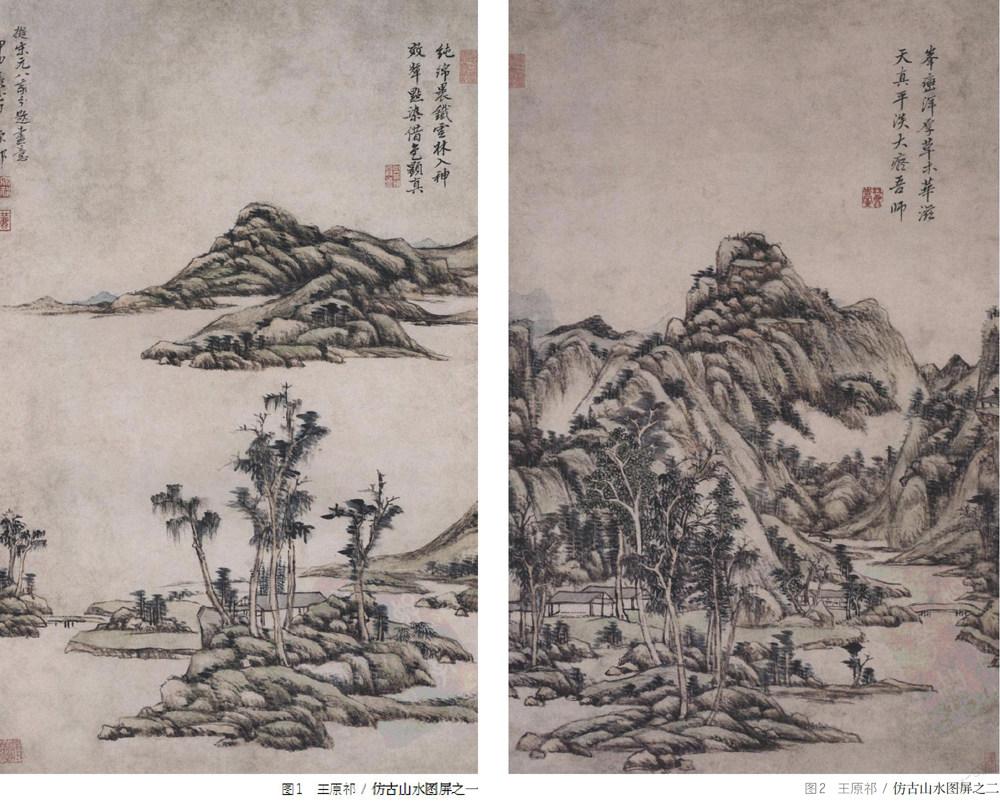

另外,戴熙还在祁寯藻处看祁寯藻收藏的绘画,1847年末,戴熙看到祁寯藻收藏的王原祁八巨帧。“新见祁氏所藏石师八巨幅,吐纳灵怪,躯役鬼神,真劲敌也。当与酣战三昼夜。(直幅为刘宽夫)”《习苦斋画絮》抄本卷五记录一条题跋,似与祁寯藻收藏的八巨帧有关,这是戴熙1851年回乡后所作,题曰:“积而能散,举重若轻,子久前驱,继者茂京。曩见麓台少农仿宋元八幅,分题画意各系十六字其上,以发其蕴。偶临少农便面,因拟其体题之。南齐旧史志于吉祥止止室。(自作)戴熙之前见到的王原祁仿宋元8幅给他留下了非常深刻的印象,他说看到的8幅,每幅上都有16个字题跋,且是王原祁仿宋元之作。在人民美术出版社出版的《王原祁精品集》中,笔者找到了王原祁的这套作品(如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8),这8页题跋分别为第一帧,画面左上角署款“拟宋元八家,分题画意。甲申长至日。原祁。”画面右上角题日“纯绵裹铁,云林入神,效颦点染,借色显真。”第二帧,题日“峰峦浑厚,草木华滋,天真平淡,大痴吾师。”第三帧,题日“董巨朴漱,义精仁熟,大海回澜,总汇百渎。”第四帧,题日“松雪风标,浓中带逸,轶宋追唐,丹青入室。”第五帧,题日“叔明似舅,无出其右,变化腾那,丝丝入彀。”第六帧,题日“宋法精严,荆关旗鼓,步法止齐,笔墨绳武。”第七帧,题日“纵横笔墨,无踰仲圭,明季石田,仿佛径畦。”第八帧,题曰:“米家之后,继起房山,烟峦出没,气厚神闲。”确实每页16个字,所拟宋元八家分别是倪瓒、黄公望、赵孟、王蒙、吴镇、米芾,还有两帧题跋中未明指是哪家,但从文字中知一帧为董巨风格,一帧为荆关风格。这套册页现在藏于上海博物馆。《王原祁精品集》著录此套作品每幅的大小为长67厘米宽42厘米,相对于一般册页来说,尺幅确实巨大,联系戴熙所记载他1847年在祁寯藻处见到的“石师八巨幅”,极有可能就是此套作品。祁寯藻将珍藏的王原祁精品拿给戴熙观赏,也足见两人之友谊。童书业认为“戴熙的画法,据说是学石谷的,其实就笔墨技法说学麓台一派的成分要多些(主要的笔墨技法出自麓台)。”戴熙在祁寯藻处看到了王原祁真迹,他对这套作品思之不置,在5年后又感慨一番,用此8帧画意来作画。可见大师真迹对画家的影响不只当下一时,而是极为深远的。戴熙于友人处见到了不少前代大师真迹,大大提高了眼力,祁寯藻是戴熙友人中的一个,另外还有李恩庆、李佐贤、心泉、潘世恩等,北京的文人鉴藏圈为戴熙提供了很多看画学习的机会,在交流绘画和收藏的过程中,戴熙的艺术趋向成熟并形成自己的风格。