转型升级产业自主化发展

2015-05-30金通马凌波

金通 马凌波

摘要:本文运用系统分析法说明了导致高铁和核电的发展速度迥异的因素,并给出对转型升级产业创新发展的相关补充。首先,介绍了高铁和核电各自的发展历程;其次,分析了造成核电与高铁发展速度有差异的四个因素,最后提出解决转型升级产业在引进消化吸收和跨越式创新发展的有关建议。文章运用对比的方法,从直观上了解两大产业在各自发展历程上的差异,接着运用比较分析法,分析高铁发展速度较快的因素:技術基础因素、引进起点因素、合作进度因素、政策方针因素以及产业结构因素。最后,结论部分给出转型升级产业在转型升级中应注意的几点问题。

关键词:高铁;核电;转型升级

一、引言

近年来,李克强总理对外大力推销两大“中国制造”——高铁与核电。高铁,以高速度、高安全性、高舒适度、高正点率、高经济效益、低污染和低耗能等特点而家喻户晓。从2004年到2015年,中国仅仅用10年向全世界展示了“从无到有”的惊人蜕变;而核电花了30年的时间才发展到与高铁目前相似的程度。在经济转型升级产业中,高铁可谓完胜。

高铁与核电都是我国高端制造业中的典型代表[1],也是国家目前大力发展的重点产业;既与其他国家的产品有竞争,也是我国与其他国家之间政治外交方面合作交流的关键;并且都能更好地促进国民经济和我国其他产业的发展。在“引进-消化-吸收-再创新”的中国特色模式中,高铁在十年的时间里成功实现了跨越式创新发展;核电虽然也已经开始实现自主创新,但在发展速度与自主化程度方面都与高铁无法“媲美”。

二、文献综述

从2004年引进先进技术到2008年正式开通运营第一条京津城际铁路,再到2015年我国的高铁营业里程占全球高铁里程的60%。如此“从无到有”的华丽转身,仅仅用了10年的时间。在众多战略性转型升级产业中,取得巨大成效的无疑是高铁。关于高铁成功的原因,各学者从不同的角度进行分析。李拉(2011)从自主创新的角度,认为高铁产业取得成功有以下四点原因:一、我国高铁是由科技部、铁道部等部门携手组织全国的科技资源,共同搭建高铁及列车技术自主创新平台;二、我国高铁诸多重大项目的技术引进与国产化工作在一条产业链上同步展开,高铁的核心技术与主要配套技术的各个难点被产业链上的企业逐一攻克;三、铁道部的组织作用;四、我国高铁产业保证了关键技术的整体水平和后续开发能力[3]。邓金堂和李进兵(2013)则从产业内生增长机制的角度,认为我国高铁依靠巨大的轨道交通需求、产业知识的累积、产业制度创新等内生增长因素实现了高铁产业的内生性增长[5]。张凤英(2011)从跨越式发展的角度,认为我国高铁具有后发展优势性、自主创新性、可持续发展性、科学发展性、领先发展性[4]。高铁的发展对其他产业的发展具有带动作用,能够对整体经济的发展带来正的效益。尚秀林(2011)分析指出,高铁的发展能够促进高新技术产业的聚集和发展;能够推动现代制造业快速发展和结构调整;能够为现代服务业的发展注入新的活力,深化区域经济市场的一体化进程[7]。贾善铭与覃成林(2012)从经济属性的角度分析,认为高铁的经济属性表现在复合公共性和正外部性两个方面,其对经济发展的带动作用体现在:推动区域经济增长、促进区域可持续发展、优化城市空间结构、加快区域一体化进程[6]。韩舒淋(2015)认为铁路部门的集权,即由铁道部这样的强势部门的领导是高铁发展快的原因,而核电的分权领导(中核、中广核和国家电投)则造成了核电缺乏创新动力以及发展效率低下[2]。

本文基于高铁和核电独特的产业特征和发展历程,重点分析导致高铁比核电发展快和自主创新程度高的因素,进而对转型升级产业的自主创新发展提出相应的补充建议。

三、高速铁路与核电发展历程比较

(一)高速铁路的发展历程

1992年,一些大学、科学研究院和企业开始了高铁的相关研究。2000年,“蓝箭”号高速动车组在广深线上首次实现了公交化的运营。同年,由南车、北车共同研制出的“中华之星”高速列车时速达270km。“中华之星”动车组在2002年11月创造出时速为321.5km的当时“中国铁路第一速”的好成绩。我国高铁虽然有一定的技术和制造基础,但在牵引电机功率、车体曲线结构设计、降噪技术、转向架等方面水平不足。

2004年,中国开启了大规模“引进-消化-吸收-再创新”的发展模式。2004年至2005年,中国南车青岛四方、北车长春客车股份公司以及唐山客车公司先后从庞巴迪、川崎重工、阿尔斯通以及西门子引进先进技术,共同设计生产高速动车组。2007年,我国实施“中国铁路第六次大提速”,和谐号动车组在各大繁忙干线均已运行,我国全面进入了高铁时代。2008年至2013年,京津城际、京港高铁武广段、郑西、哈大、宁杭、杭甬、盘营以及向莆高铁相继运营,我国“四纵”干线基本成型。2014年,完全自主化的CRH5型动车组正线试验。在短短几年的时间里,中国成为了最大的高铁市场,从引进技术到自主创新,中国高铁不仅在技术上摆脱了其他国家的制约,而且还成为了我国在国际上的又一大优势。

从下表中可以看出,我国高速铁路在客运量与营业里程上逐年上升,近年来发展迅速。

(二)核电的发展历程

20世纪80年代初,我国自主设计建造秦山一期压水堆核电站,开启了核电产业发展之路。1994年,从法玛通公司引进成套设备建设的大亚湾核电站正式投入商业运行,这是我国与他国合作建造核电站的开端。岭澳核电站虽是从法国引进技术,但设备趋于国产化,管理更加自主化。而后,从加拿大引进的秦山三期核电机组、从俄罗斯引进的田湾核电站以及岭澳二期和秦山二期核电站的扩建项目都已建成投入运营,并取得良好的业绩。

在堆型的发展上,中核集团在秦山一期和二期核电站建设运营的基础上形成了自主知识产权的压水堆堆型,我国出口的单机300万千瓦压水堆核电站——巴基斯坦除希玛核电站,就是采用了这一成熟的核电技术。而中广核集团在大亚湾核电站和岭澳核电站建造运营的基础上拥有了中国改进型压水堆核电技术路线CPRl000。通过这些年的自主设计、多方引进和消化吸收,我国在核电方面的技术水平有了大幅度的提升,为核电今后自主化发展奠定基础。

2014年我国核电发电量占全国总发电量只有2.4%,占世界平均水平的10%。2015年上半年,核能发电为772亿千瓦,占全国规模以上的电厂统计的总发电量的2.85%。从当前数据来看,我国核电年发电量占全国电力总装机容量比率和占全国总发电量的比率提高相对缓慢。

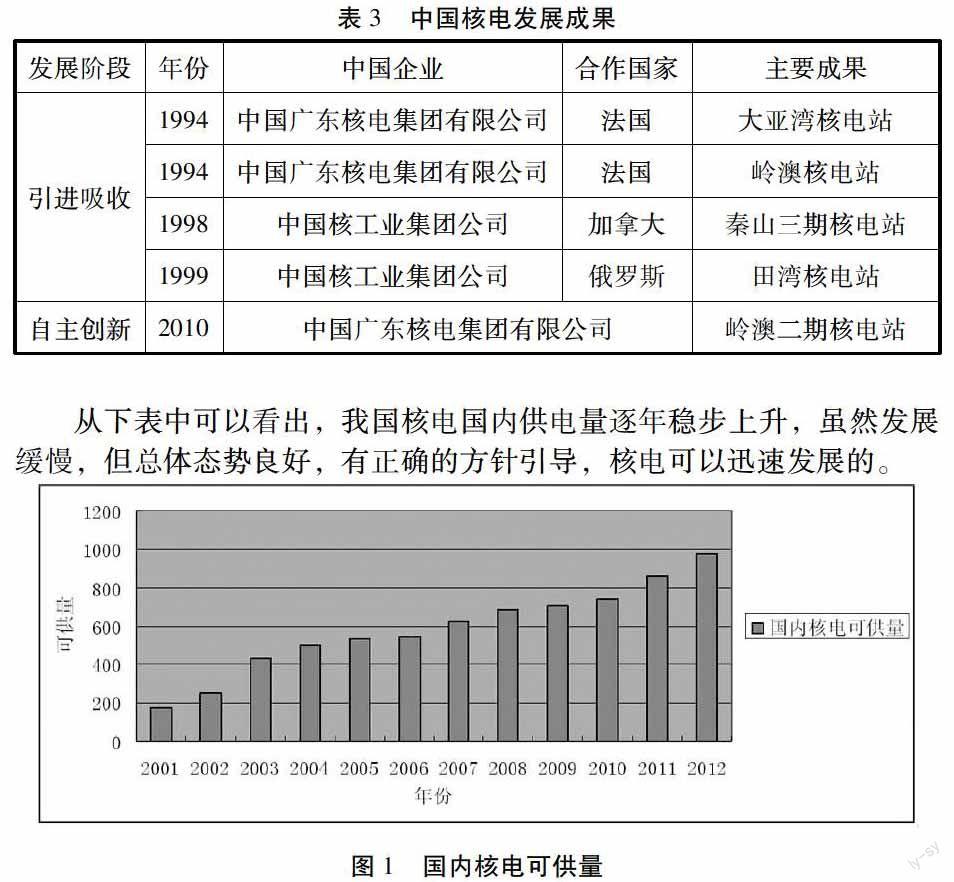

从下表中可以看出,我国核电国内供电量逐年稳步上升,虽然发展缓慢,但总体态势良好,有正确的方针引导,核电可以迅速发展的。

四、主要因素分析

(一)技术基础因素分析

在引进国外先进技术之前,我国的高铁和核电产业都具备一定的技术基础。“中华之星”是我国高铁自主研发的典型代表,虽然之后因为技术过低被放弃使用,但在研发过程中积累的宝贵经验与聚集的高尖人才,为消化国外技术作出了不小贡献。高铁大规模引进国外技术的时间要比核电晚一些,但是起点很高;而且高铁引进的技术都是国外已经成熟应用的先进技术,因而对高铁来说,高起点就意味着好的开端。

核电方面,上海核工程设计研究院(即728院)自主设计了秦山一期核电站,核动力院参与设计了秦山二期和岭澳二期核电站;为自主创新做了充分准备。在核电AP1000引进过程中,依托项目进展不太顺利。一个主要原因是当时的新设计对关键设备制造有了新的要求,致使关键设备延期研发,从而不仅影响了依托项目的工期延后,也影响到了之后的自主技术开发进程。

(二)合作进度因素分析

高铁于2004年先后引进了日本、法国、德国等大国的高精尖技术;作为唯一对外谈判的原铁道部来说,唯一性不仅使整合国内制造商资源变得更加容易,而且还有绝对主导权去面对各国公司的谈判协商。在合作进度上,我国一直加快对关键设备的设计、制造和调试消化吸收和自主创新。

核电的合作过程相对于高速铁路曲折的多。在核电的起步初期,法国核电技术的引进仅仅使得秦山二期实现了自主化,但是并没有延续后期的发展,更没有统一的规划。核电在2004年因为方案协商不定,则花了三年左右的时间才完成最终的招标谈判,选择了美国的核电技术。本世纪初,在我国高层决定重新引进国外先进技术之时,核电行业也并没有像原铁道部那样统一的部门来统筹全局、规划国内资源;之后在高层的协调之下,各公司成立了核电自主化领导小组,由国家核电技术公司筹备组具体负责对外谈判的一切工作。可是,与原铁道部相比较而言,该筹备组在整合、把控国内核电资源方面的权力以及能力都大大削弱了。

(三)买方集中度因素分析

市场是由买卖双方组成的,相应的,市场集中度包括买房集中度和卖方集中度;买方集中度描述特定市场中买者的规模结构[1]。在国内这个庞大的市场上,高铁的买方只有一个,即铁路总公司(原铁道部),如此高的买方集中度,有利于我国高铁技术自主创新领域的迅猛发展,更有利于对整个市场的管理与宏观控制。

而在核电的国内市场上,核电的买方有很多,各买方之间有区域性的优势和差异,从而在价格、个性化需求、偏好等各方面有很大差异。卖方为争取拿下买方的项目,往往会采取策略性行动,例如,价格战、信息战、广告等各类宣传活动和游说手段,那么在技术创新、自主研发等方面会给予较少力量,进而相对弱势。

(四)政策方针因素分析

高铁的产业政策在这十年的发展期间比较连贯。不断有新线路被开发和投入使用,致使高铁技术能够不断地设计、实验、投产等,形成良性循环[2]。

相对于高铁而言,核电的发展较为坎坷。在“十一五”之前,我国核电并没有批量开工和连续发展。在“十五”期间,也没有一个新的核电站开工,自然在技术方面就没有相对的提升。之后的很长一段时间里,火电的廉价竞争是核电产业面临的最大挑战,而且电力整体需求的涨跌也对核电的发展影响颇大。国内在“十一五”期间陆续开工,批量建设了一些核电站,但是2011年的福岛事件让包括中国在内的全球核电产业的发展缓行,甚至有些国家几乎停滞不前。虽然该事件已经过去4年半的时间,但是核电的审批速度仍无法恢复到事故之前的审批速度。2007年,国家核电成立之后,原本属于中核的728院被划至到该集团负责技术引进工作;这个决定使得国内核电技术力量没有集中起来,反而更加分散了,并不利于核电技术的研制。

(五)产业结构因素分析

简单来说,高铁是完全垄断;而核电的三大巨头形成寡头垄断。

高铁的客户是始终都是唯一的——原铁道部或者现铁路总公司。之前由于南车和北车都是与客户分开的供应商,因此南车与北车之间存在着一定的竞争;后来为了避免海外市场的恶性竞争,南、北车被合并为中国中车集团,即中车;但是中车依然是与铁路总公司相互独立的,即供应商与客户是分开的。

在核電领域,目前有中核、中广核以及国家电投三大巨头瓜分整个市场。这三家公司都有自己独立且成熟的垄断供应体系,具体来说,每家公司都有核电站总设计方、总包方和核电站的业主,互相之间也都不会让他方负责自己的项目,所以三家公司是分头垄断的。此外,三大巨头之间的竞争往往不在技术方面,而是抢厂址、抢项目等;这样的竞争对于核电的发展起不到任何作用。我国核电特殊的产业结构导致无法像高速铁路那样统一部署、统一决策、避免内部竞争以及始终如一的供给。

五、结论

(一)引进前需有技术基础

转型升级产业单单靠引进国外先进技术是没有用的,在引进之前必须要有一定的技术基础。高铁在引进之前自主创新研发出“中华之星”,有了这一技术基础,在引进过程中,许多问题会迎刃而解,并且有利于消化吸收和再创新。汽车产业引进不太成功就是因为发动机等关键设备没有一定的核心技术基础,盲目引进会导致消化吸收过程比较困难,再创新过程更加艰巨。

(二)掌握自主权

自主权必须掌握在自己手中。只有掌握了一定的自主权,我们才能够更好地将引进的核心技术消化吸收。铁路总公司(原铁道部)作为高铁唯一的领导部门,集中实施计划,有利于自主权的发挥。

(三)技术创新动力

其实虽然引进了先进技术,但是在一般情况下我们是没有办法得到该产业的核心技术,往往只能得到一个简单的结果,因而我们并不知道设计思路、设计过程、有关建造等一系列核心问题;因而,自主创新是唯一的出路。开始的“市场换技术”战略虽然已经不能满足我国产业自主化的要求,但对以后产业自主化的实现起着不可替代的作用。在技术自主创新的道路上,雖然过程非常艰难,但为以后产品国产化做好充分准备,无论多难,都要努力攻克关键设备的技术难关,才能摆脱其它国家核心技术上的制约。

(四)政策要跟进

在“引进-消化-吸收-再创新”的中国特色模式中,政策上的支持对于产业自主化和国产化有很大的作用。对相关产业制定一个长期的科学的规划,在总的目标框架下,要有一系列阶段性短期目标,这些短期目标要有助于总目标的实现,并且要写入发展规划中,使其不会因领导人的变更而发生原则性的变化;在此基础之上,还需要有相应的配套体系来保证这些目标的实现。(作者单位:浙江财经大学经济与贸易学院)

参考文献:

[1]王俊豪.产业经济学[M].北京:高等教育出版社,2012:35-65.

[2]韩舒淋.高铁是怎样成为总理最爱的[J].财经,2015,24:46-56.

[3]李拉.中国高铁为何能实现自主创新[J].产权导刊,2011,04:6-7.

[4]张凤英.“跨越式发展”的特征研究——以中国高铁发展为例[N].河南师范大学学报,2011,02:106-109.

[5]邓金堂,李进兵.我国战略性新型产业内生增长机制研究[J].软科学,2013,08:20-25.

[6]贾善铭,贾成林.高铁的经济属性与我国高铁发展方式研究[J].学习与实践,2012,11:39-46.

[7]尚秀琳.中国高铁发展的是与非[J].金融经济,2011,07:22-23.

[8]黄鲁成等.基于专利数据的全球高速铁路技术竞争态势分析[J].情报杂志,2012,12.

[9]李瑞淳.世界铁路高速列车50年的发展与进步[B].国外铁道车辆,2014,6.

[10]荣芳.中国核电发展战略研究[D].中国科技论坛,2009.9.

[11]周小谦.中国核电为什么发展缓慢[J].科技中国,2005,3.

[12]郭夏.新生经济与中国核电发展战略[J].电气时代,2015,1.

[13]李书鼎.放射生态学原理及应用[J].中国环境科学出版社,2005.

[14]祁恩兰.我国核电发展的问题研究[J].中国电力,2005.

[15]张仲孝.中国核电发展概论[J].电力建设,2004.