耕作方式和密度对玉米产量及构成因素的影响

2015-05-30盖志佳张伟刘婧琦蔡丽君王谦玉赵桂范张敬涛李彩凤王玉波

盖志佳 张伟 刘婧琦 蔡丽君 王谦玉 赵桂范 张敬涛 李彩凤 王玉波

摘要:试验为选取有效耕作方式及合理种植密度指导玉米生产,采用裂区设计方法,主区为耕作方式,副区为密度,以‘德美亚3为试验材料,研究不同耕作方式和密度对玉米的产量、产量构成因素及主要农艺性状的影响。结果表明:相同密度下,免耕平作(T1)玉米产量高于秋翻平作(T2)和传统垄作(T3),前两者差异不显著,与后者产量差异达极显著水平;相同耕作方式下,随着密度的增加产量呈先增再降的趋势,D2处理产量最高,与D3差异不显著,D2、D3处理大于D1处理,但与D1处理差异达到极显著水平;相同密度下,免耕平作处理穗粒数、穗粒重最高,倒伏率、空秆率较低。通过本试验,得出以下结论:(1)免耕优于传统垄作和秋翻平作;(2)T2D2组合处理产量最高。

关键词:耕作方式;密度;玉米;产量;农艺性状

中图分类号:S-1 文献标志码:A 论文编号:cias14100104

0 引言

耕作方式的不同对产量和环境的影响也不同,最终的经济效益也不同。在黑龙江省玉米种植面积跃居全国第一的背景下,如何选取合理的耕作方式,对玉米生产持续发展至关重要。有关耕作方式对玉米产量的影响,国内外学者观点不同。Kapusta等连续20年研究表明,耕作处理对玉米产量一般无影响。Alke研究指出,免耕较常规种植玉米产量差异较小。张志国等对24年的长期免耕与犁耕玉米的产量研究结果表明,前13年免耕平均玉米产量与犁耕相当,而后11年免耕平均玉米产量显著高于犁耕玉米产量,随时间的延长,免耕在产量上逐渐显示出优势。另外,还有一些研究认为,免耕造成减产,免耕玉米产量一般比常规耕作低10%~15%,并提出不同的减产原因。

此外,种植密度是易调控又经济的增产措施。但在生产实践中若不考虑具体生产条件,盲目选用耐密型品种或增加种植密度,会造成田间郁闭,田间小气候恶劣,通风透光不良,中下部叶片受光较少,叶片早衰严重,品质下降;过度密植取株营养面积减小,对肥水的竞争加剧,导致植株营养不良、矮小,病虫草害加剧,生育后期空秆率及倒伏率大幅增加,最终导致作物减产。由此可见,种植密度在玉米增产中起着非常重要的作用。

综上所述,目前的研究只是单一的研究耕作方式或种植密度对玉米产量及相关指标的影响。因此,本试验采用裂区设计研究不同耕作方式和种植密度对玉米产量,产量构成因子以及主要农艺性状的影响,旨在为黑龙江玉米生产提供合理的耕作方式以及选择合理的种植密度,促进玉米生产持续发展。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2013—2014年在黑龙江省农科院佳木斯分院试验地进行。前茬作物为大豆,土壤为草甸黑土,地势平坦,肥力均匀。供试玉米品种为‘德美亚3。

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,主区为耕作方式:免耕平作(行距38~76 cm,T1)、秋翻平作(行距38-76 cm,T2)和秋翻垄作(70 cm,T3),副区为3种植密度,分别为6、7、8株/m2,分别用D1,D2和D3表示,3次重复。小区为5行区,行长10 m。免耕平作处理前茬作物为免耕大豆,大豆收获后秸秆全量还田,均匀抛洒。

1.3 调查项目

产量测定方法为对角线布点,每区取5点,每点5 m2,按标准水分计算产量。室内考种测定项目包括穗行数、行粒数、穗粒数、每穗粒重、每穗粒重、百粒重、秃尖长;棒三叶期测定棒三叶叶面积;成熟期测定株高、穗位高、茎粗、空秆率、倒伏率。

1.4 数据处理

采用Excel 2003和DPS 7.0软件进行统计与分析。

2 结果与分析

2.1 不同耕作方式和密度对‘德美亚3产量的影响

从表1可发现,相同耕作方式下,随着密度的升高,‘德美亚3的产量呈先升高再减低的趋势,低密度(D1)和中高密度(D2、D3)差异达到极显著水平,中高密度间差异不显著,最佳的密度为D2。

相同密度下,免耕平作处理产量比秋翻平作处理产量高,秋翻平作处理产量比秋翻垄作高,免耕平作、秋翻平作处理间产量差异不明显,但与秋翻垄作处理产量差异达到显著水平(P<0.01)。

因此,试验条件下,‘德美亚3最合适密度和耕作方式分别为D2和免耕平作。

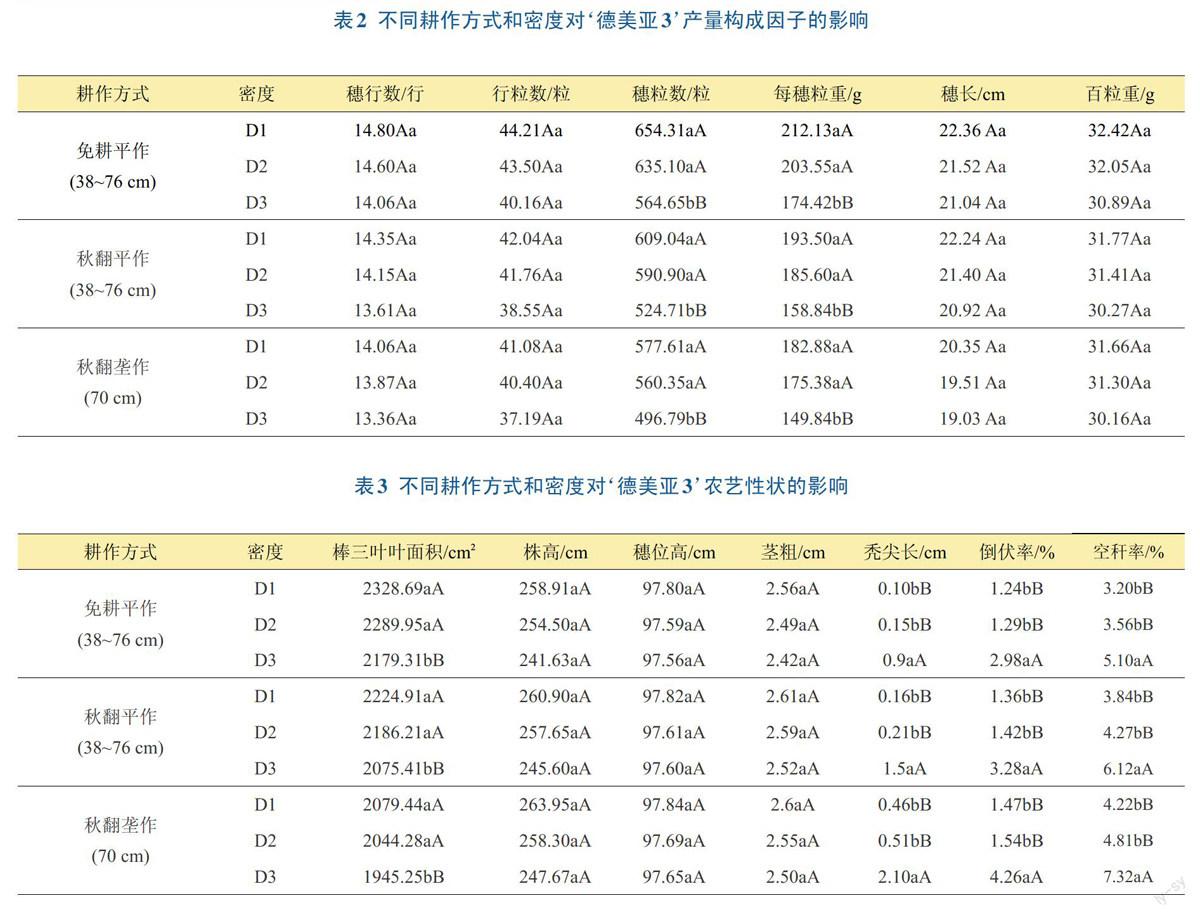

2.2 不同耕作方式和密度对‘德美亚3产量构成因子的影响

从表2可知,相同密度下,免耕平作‘德美亚3穗行数、行粒数、穗长、百粒重、比秋翻平作高,秋翻平作比秋翻垄作高,差异不显著;免耕平作穗粒重、穗粒数大于秋翻平作,差异不显著,免耕平作、秋翻平作比秋翻垄作高,二者与秋翻垄作处理差异达到极显著水平(P<0.01)。

相同耕作方式下,‘德美亚3穗行数、行粒数、穗长、百粒重随着密度的增加呈降低的趋势,但不同密度处理间差异不显著;穗粒重、穗粒数的大小依次为DI>D2>D3,D1、D2处理差异不显著,但与D3处理差异达到极显著水平(P<0.01)。

2.3 不同耕作方式和密度对‘德美亚3农艺性状的影响

从表3可知,相同密度下:秋翻垄作‘德美亚3株高、穗位高、茎粗比秋翻平作高,秋翻平作比免耕平作高,但3种耕作方式处理间差异不显著;叶片是玉米光合作用的主要器官,产量形成的实质是光合作用的结果,棒三叶的光合作用最强,经济产量的形成作用最大。玉米棒三叶叶面积大小依次为免耕平作>秋翻平作>秋翻垄作,免耕平作、秋翻平作之间差异不显著,但与秋翻垄作处理差异达到极显著水平(P<0.01)。而秃尖长、倒伏率、空秆率数值越大越不利于产量的提高,秃尖长、倒伏率、空秆率大小依次为秋翻垄作>秋翻平作>免耕平作,免耕平作、秋翻平作之间差异不显著,但与秋翻垄作处理差异达到极显著水平(P<0.01)。

相同耕作方式下:随着密度的增加株高、穗位高、茎粗呈下降的趋势,但处理间差异不显著;棒三叶叶面积随着密度的增加亦呈降低的趋势,D1、D2间处理差异不显著,但与D3处理差异达到极显著水平(P<0.01);秃尖长、倒伏率、空秆率随着密度的增加呈上升的趋势,D1、D2间处理差异不显著,但与D3处理差异达到极显著水平(P<0.01)。

3 结论与讨论

本试验通过设置不同3种耕作方式,研究不同密度下免耕平作、秋翻平作、秋翻垄作对玉米产量的影响,研究结果表明免耕平作玉米产量最高,中密度(D2)、高密度(D3)处理产量比低密度(D1)处理产量高,且与低密度处理差异达到极显著水平,但中、高密度处理产量差异不显著,说明‘德美亚3是较耐密植玉米品种。总之,试验条件下免耕优于传统垄作和秋翻平作,且T2D2组合处理产量最高(表1~3)。本试验研究结果免耕处理产量最高,与前人研究结果不同,这可能是因为免耕处理采用宽窄行种植方式,通风、透光效果好,边际效应明显。

良好的耕作方式和合理的种植密度不仅有利于产量的提高,而且有利于农业生态环境的持续发展。玉米免耕作为玉米保护性耕作的核心,是当前研究的热点问题。玉米免耕不但能减少工作量、降低生产,对提高地力、改善生态环境和玉米可持续生产发展具有重要意义。目前,如何使免耕玉米种植技术推广开来,关键在于是否能提高玉米产量,提高农民对免耕玉米种植技术的认识。此外,由于免耕地硬度高,需要专用的播种机械才能进行播种,因此,选用专用免耕播种机是免耕技术能否得到推广的主要限制因素之一。

本试验也存在品种单一、试验年限短的问题,今后应该进一步多品种、多点、多年试验,完善该项技术,更好地服务农业生产。加之,本试验测定的各项指标为地上部分,没有对地下指标(如根系指标、土壤生理生化指标)进行测定,这也是今后需要研究的内容之一。