PBL教学中创新能力培养的研究

2015-05-30金联谢红宇

金联 谢红宇

摘 要:建立现代教育理念,提高人才培养质量是一线教育工作者应尽的职责。文章围绕如何在PBL教学中培养学生创新能力这一问题,对PBL教学的教学组织形式、教学内容、方法手段和考核方式等进行研究,提出培养学生创新能力的解决方案,对于高校人才培养有一定的指导和借鉴作用。

关键词:PBL教学;创新能力;培养

PBL(项目式教学)作为一种新型的教育模式越来越受到人们的关注。它是指将传统学科体系中的知识内容转化为若干个教学项目,理论与项目结合,围绕项目组织和展开的教学行动,是一种“行为引导式”教学形式,也是一种通过组织学生参与项目设计、实施来完成教学任务的过程。PBL属于研究性学习模式的一种,其以学生为中心,在培养学生创新能力的同时,促进学生独立自主学习能力的提高,促使他们能够主动地结合自己的经验和资源进行探究性学习。这种教学模式有利于学生创新能力的培养。鉴于此,围绕“创新能力培养”这一目标,从PBL教学中现有的教学组织形式,教学内容、教学方法与手段、考核方式进行创新能力培养的研究,让教师在PBL教学中更好地培养学生的科研能力、总结能力、表达能力和团队合作能力。

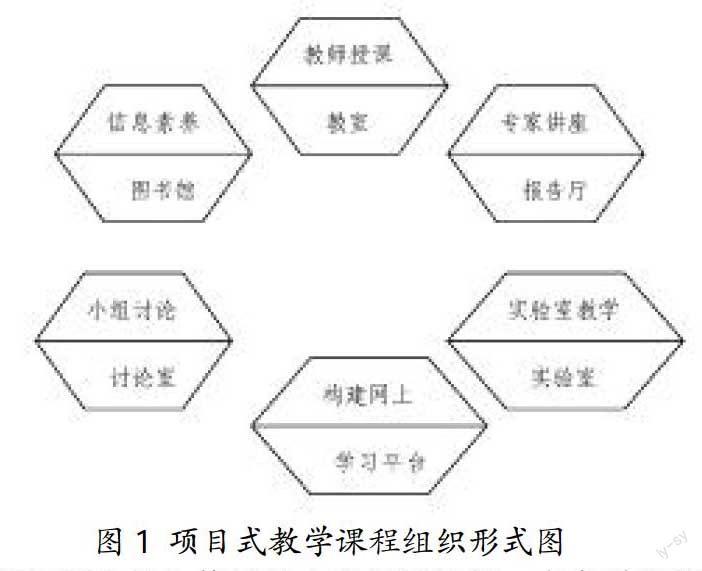

一、项目式教学的课程组织形式

项目式教学从科研能力、总结能力、表达能力和团队合作能力四个方面来提高学生的创新能力。

教师授课向学生传授基本的知识技能。专家讲座能让学生接触前沿知识与专家面对面,学习专家的科研精神。实验室教学能激发学生的兴趣,启发灵感,鼓励创新。小组讨论互动性强,将教学由被动学习转向主动学习,加强团队合作能力。信息素养培养学生的科研能力和习惯,培养学生的科技文献搜索基本信息素养,培养学生资料收集、整理及归纳能力。经过课程的学习了解了如何做科学研究,如何独立分析问题与解决问题,培养学生科学研究的兴趣和科研习惯、科研能力。

项目式教学突破传统的单向授课方式,将多途径、多互动的教学方法嵌入教学过程中,采用讲授式、自主式、合作式、研究式交叉的多元学习方法,教室、实验式、报告厅、图书馆、讨论室等扩展了教学空间。

二、项目式教学的教学内容、教学方法与手段

让学生在学习中研究,在研究中学习,将研究贯穿整个教学过程,重点转变学生的思维模式,从定式到开放式。教学内容基于书本又要超越书本,主要是注重基本教学内容深层次的内涵,即深度。可采用基本理论+工程项目实例教学,这样可以引起学生极大的学习兴趣。

在课堂上要设计出可以激励学生思维的问题,在课外要让学生有问题可以研究,设计与课程教学要求密切、超越书本、具有一定深度的开放式思维案例和学习研究问题。

课堂教学注重启发、引导实现教学互动。对一些逻辑性强比较抽象的知识,教师要站在学生学习的角度来设计启发引导的问题,这些问题最好是一些开放式的、以培养学生的开放思维模式,提升学生的创新意识和创新能力。课堂教学重在激励:鼓励学生以学习主体学习、参与教学,鼓励学生带着疑问去研究,找导答案,帮助学生实现自我激励。

实践教学更强调学生的自主学习地位,要设计一些自主性和设计型的实验项目激发学生动脑动手,充分发挥学生的想象力和创新精神。

三、项目式教学的考核方式

改革考核方法,采用内容全面、方法多样、过程系统的多模式考核。如分层次考试,分别考查学生对课程要求的教学内容的掌握和学生对课程概念、理论和方法的灵活应用水平以及超越书本的创新意识、创新能力,以实现对学生综合素质的全面考核。考核形式开放、多样,如采用课程辩论比赛,研究专题等非传统的考核形式。

四、总结

针对计算机类专业课程的特点,采用PBL教学方式,大大激发了学生的学习兴趣;再通过专题课、分组研讨、教师逐个点评等多种教学形式一步步将学生引入到自主学习中,针对科研能力、总结能力、表达能力和团队合作能力培养学生的创新能力。PBL已用于我院计算机类课程的教学,取得了一定的效果,对于其他课程的改革和学生创新能力的培养有一定的借鉴价值。

参考文献:

[1]宁滨.创新型人才培养应把握三个着力点[N].中国教育报,2010-01-28(3).

[2]毕鹏,魏吉才,尚东昌.多学科交叉在国际贸易复合型人才培养模式中的应用研究[J].佳木斯大学社会科学学报,2012(8).

作者简介:金联(1973— ),女,湖南邵阳人,研究生,讲师,研究方向:遗传算法,系统优化。