古书画鉴定中的避讳

2015-05-30成中平

文‖成中平

古书画鉴定中的避讳

文‖成中平

古书画鉴定有主要依据与辅助依据两个路径,前者涉及作品的个人风格,后者涉及作品的印章、题跋等因素,避讳问题来自对后者的考订。避讳为我国特有的文化现象,通过古书画题款与题跋中的避讳情况来断代一直被鉴定界视为行之有效的研究手段。本文通过古书画鉴定中的典型案例分析,表述了自己对书画鉴定中避讳现象的理解,以期能对相关问题的研究有所帮助。

古书画鉴定;主要依据;辅助依据;避讳

古书画的鉴定可由主要依据与辅助依据两个路径切入。前者来自对书画作品时代特点以及书画家个人风格的深入理解,这缘于杰出的书画家总是表现出鲜明的个人风貌。这种个人风貌既有个性因素,又与作者身处的时代密不可分,这就要求鉴赏者对众多书画家的个人风格与时代特点有着深刻的体悟与看法,而其中的笔墨风格则为最重要的风格学研究材料。后者则主要指古书画中的印章、纸绢、题跋、标签、幅式形制、装裱等,其中透露的信息为书画鉴定过程中主要依据外十分重要的凭借。这些内容尽管可视为辅助材料,但在书画鉴赏中的意义却非同寻常。这缘于诗、书、画、印以及形制装裱原本就是优秀书画作品中不可或缺的主要组成部分,且它们在鉴赏中的作用同样尤为重要,故而有时辅助依据也可以成为主要的鉴赏路径。

本文述及的避讳问题则来自对辅助依据中的印章、题跋等相关信息的考订。实践表明,往往笔墨风格的“目鉴”不能解决的鉴别难题,文献资料的考订则可以从另一个层面予以解决。避讳作为重要的辅助信息表明,辅助依据与主要依据一样具有说服力,甚至有时更为不容置疑,因为文字的证据比视觉经验更容易让更多人所信服,关键是我们在鉴定的过程如何灵活地运用它。关于书画鉴定中的避讳问题,谢稚柳、杨仁恺、启功等学者均有过精彩的研究案例,以供参考。

避讳为我国特有的文化现象。一个典型的案例便是唐代的李贺因父名晋肃,考进士时便受到竞争者的诋毁,尽管韩愈作《讳辨》,仗义执言:“父名晋肃,子不得举进士,若父名仁,子不得为人乎?”李贺最终仍遭馋落第,以至于抑郁寡欢,一代英才年仅27岁便溘然辞世。避讳主要有避家族讳与避朝讳两种,李贺的情况属于家族讳的范畴。可见,今日看似不关痛痒的避讳问题,在古代却关系着人生的方方面面,甚至在文章和书写中往往与人的身家性命密切相关,稍有不慎便会引来杀生之祸,所以说相关古书画题款与题跋中的避讳情况显然可视为明确而有力的辅助鉴定材料。

因各个时代均有严格的避讳规定,故而避讳一直被视为是断代的重要材料。在创作中,古书画的作者绝不会不避自身时代的讳,作伪者同样也不会为了蝇头小利而冒避讳的险。具体的鉴定实例表明,在避讳上出现的问题多为后来的造假者因文史知识的缺乏,不了解原作时代的避讳常识造成的。避讳有避朝讳与避家讳之分,避朝讳容易,避家讳则很难,这缘于在有名望的大家族中,忌讳很多,这也无形中提高了我们书画鉴定的难度。

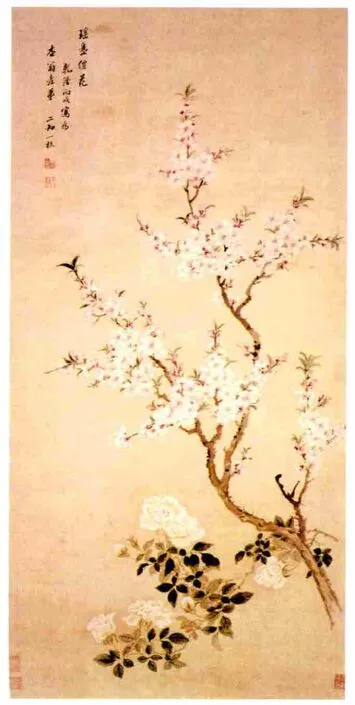

《桃花图轴》 (清) 纸本设色120.2×58.9cm 邹一桂 故宫博物院藏

如清代画家邹一桂,为清代乾隆朝著名的花鸟画家,深受乾隆的厚爱。在其名号的基础性考证上,便出现了问题:一是他的号很多,大体有小山、小山居士、让乡、二知、二知老人、蓉湖一老、阳枝耆英、二泉山人、九龙山人、九龙山樵、鄹子、邃庐、培月轩、九龙山房、亦园等,其中又有“号”与“晚号”、“别号”、“斋号”之分别;二是有的号在不同的著述以及作品中,存在一定的矛盾,如“让乡”有的写作“让卿”。这些尽管看似小问题,但在一个画家的个案研究中则马虎不得。从邹一桂的影响来看,当时的伪作当不在少数,至今市面仍能见其伪作流传,而一些伪作往往在个人的名号上会出错误。针对“让乡”、“让卿”的问题,应该是“让乡”而非“让卿”,因为“让乡”是邹一桂常用的号,当不会有误,之所以出现二者的混淆,应缘于“郷”(乡之繁体)与“卿”字形的相近而造成著录者与作伪者的误识。之所以断定邹一桂绝不可能有“让卿”的号,因为邹一桂的父亲为邹卿森,有着一定的画名,见著于相关著录。从避讳的角度上讲,邹一桂自然不会不避其父的讳。[1]故而出现“让卿”的作品只能是伪作了。

在不同历史时期的比对中,唐、宋两代避讳最为严格,同字同音都要避讳,这是研究者应该注意的地方。唐、宋两朝的书画作品传世极少,弥足珍贵,因时间的久远,往往真假莫辨。一些传世的作品尽管艺术水准很高,但在作者与时代的断定上多有争议,而避讳则常常成为研究者有力的鉴定工具。比如在具体的书画作品中,宋代的“匡”要改成“辅”(避赵匡胤的讳),“纨扇”只能称作“团扇”,因“纨”与宋钦宗赵桓的“桓”音近,故而也要回避。故而,针对世传宋代黄庭坚的《千字文》中“纨”与“丸”字均避了讳,专家们便指出这是一件赝品的不堪之论,因为黄庭坚并没有活到宋钦宗的时代,自是无须避此讳,而这件作品定是钦宗时代或钦宗以后的宋人造的假。[2]258世传岳飞(1103—1142)行草长卷《前后出师表》,同样也可以通过避讳的角度见出其伪造的破绽。因岳飞为世人敬仰的抗金英雄,而该作书写内容又与其经历极为合拍,尤其是《后出师表》的“岳飞自跋”:“绍兴戊午秋八月望前,过南阳,谒武侯祠,遇雨,遂宿于祠内。更深秉烛,细观壁间昔贤所赞先生文词、诗赋及祠前石刻二表,不觉泪下如雨。是夜,竟不成眠,坐以待旦。道士献茶毕,出纸索字。挥涕走笔,不计工拙,稍舒胸中抑郁耳。岳飞并识。”[3]73其声情并茂的诉说,颇能激起观者的共鸣,故而该书迹流传甚广,在浙江杭州、河南汤阴的两处岳庙,成都武侯祠、五丈原诸葛亮庙、云阳张飞庙、青城山三皇殿、济南大明湖等处均有翻刻。不过从其中“未尝不叹息痛恨于桓灵也”句断定,其应为一件伪作,因为没有避钦宗赵桓的讳,这在避讳极其严格的宋代实在不合当时的礼制环境。清人欧阳辅《集古求真》便考订,此作当出于明成化、弘治年间(1146—1505)白麟的伪作。[4]97白麟为明代伪作高手,专以伪造宋代名人书迹为生。关于白麟,明人李日华《六研斋三笔》卷四记曰:“成化间,有士人白麟,专以伉壮之笔,恣为苏、米、黄三家伪迹,人以其自纵自由、无规拟之态,遂信以为真。此所谓居之不疑而售欺者。苏公《醉翁亭》草书是其手笔,至刻之石矣。米书《师说》亦此公所为也。”[5]由此可见白麟在伪作界的声名,该伪作出自他的手笔似合情合理,更何况该作中一个“桓”字的避讳问题便让其无意中露出了马脚。

以避讳来鉴定古书画最典型的案例,当属对传为张旭所作《古诗四帖》的争论上。传为张旭的《古诗四帖》长卷一直被视为唐代张旭草书的代表作,在书法史上具有特殊的意义。张旭,字伯高,一字季明,苏州人,官至金吾长史,世称“张长史”。张旭嗜酒,常醉后叫呼狂走方落笔,曾以发濡墨而书,醒后自视,以为神,不可复得,故世人名之以“张颠”。唐人的草书以张旭与怀素最为知名,有“颠张狂素”一说。世传张旭的作品数量极少,此卷是否为其真迹显然意义重大。况且如今通行的艺术史教材论及张旭的草书,基本上均将此长卷归为张旭的名下,故而我们可以说,此卷作者若非张旭,几乎等于改写书法史中最精彩一个章节。

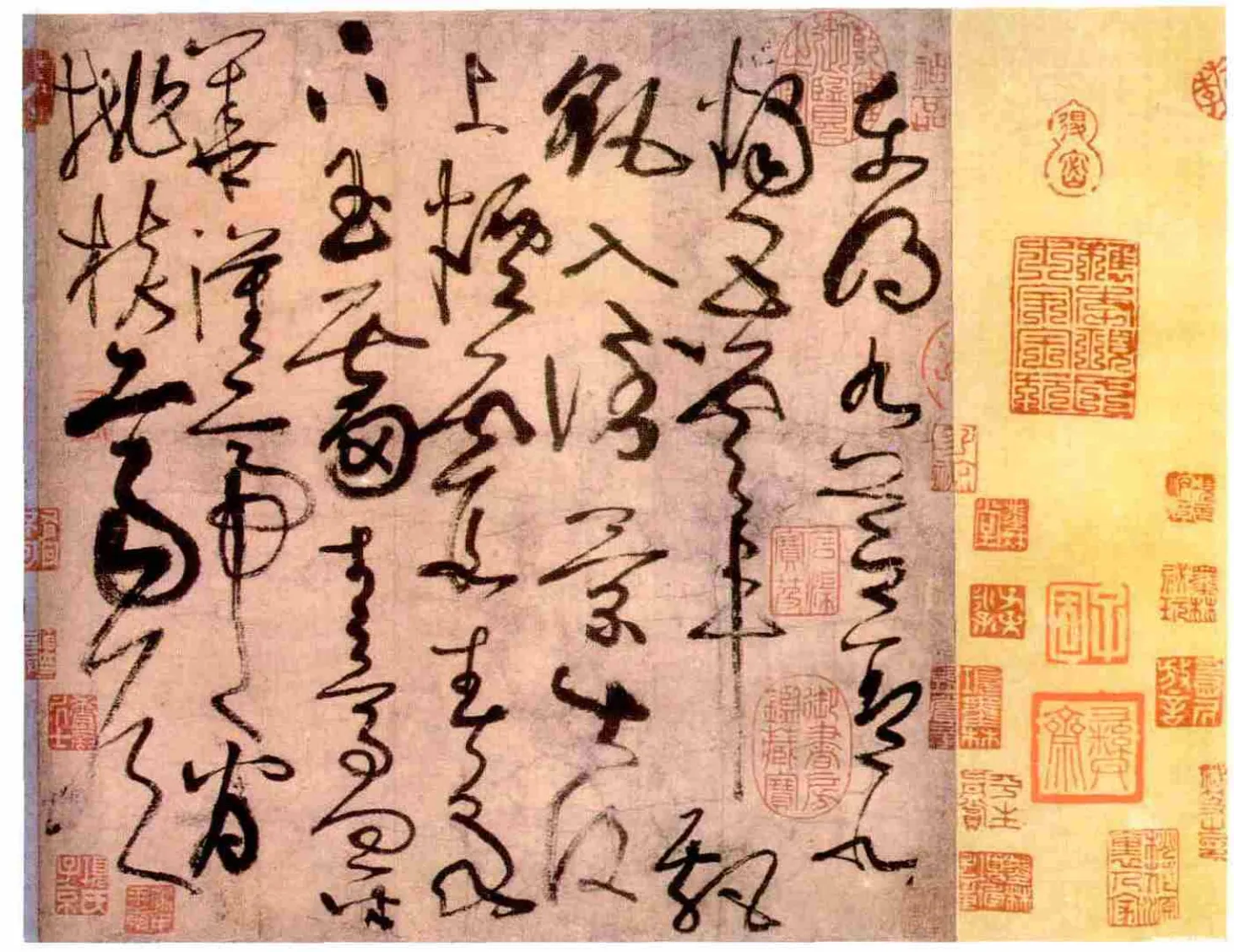

《古诗四帖》长卷为纸本墨迹,纵28.8厘米,横192.3厘米,共四十行。能显示其在收藏界显赫身份的主要为该卷首尾均有宋宣和内府的收藏印,而明代又经由华夏、项元汴等名家的收藏,今本尚有明代丰坊、董其昌的题跋,现藏于辽宁省博物馆。该卷写在五色笺上,分四幅,早间曾被裁截,作伪者故将今第二幅末“谢灵运王”中的“王”字第一短横挖去,冒充“书”字,遂成“谢灵运书”,并将此幅置于卷末,因而造成历代著录多有以此贴为谢灵运书者。事实上,本幅作品书写的四首古诗,前两首为北周庾信的《步虚词》,后两首为南朝谢灵运的《王子晋赞》与《岩下一老公四五少年赞》。从时间上考虑,因庾信(513—581)出生晚于谢灵运(385—433)去世约80年,故而谢灵运不可能写庾信之诗,改卷“谢灵运书”说不攻自破。该作的书写内容均为仙道题材,与五色笺的纸张相映生辉,显示出内容与形式的一致性,且其艺术水准极高。其上诸位鉴赏名家的题跋便真实反映了其非同寻常的艺术魅力。项元汴的跋云:“笔势纵逸,使人真有凌云之想。”丰坊跋云:“是帖行笔如从空中掷下,俊逸流畅,焕乎天光,若非人力所为。”董其昌则跋云:“有悬崖坠石,急雨旋风之势。”[6]494结合原作的艺术水准来看,诸跋的赞誉之词并非言过其实。然即便是如此旷世杰作,关于其作者的考据至今仍难有定论。这缘于该卷上并无具体作者的款署,众多的著录也同样未有关于作者的可信度较高的记述,称其为张旭的手笔也仅基于该卷书风与艺术水准的推测。也许正是基于上述缘故,清时该卷进入内府被定为赝品。

云此卷为张旭所书的观点始见于董其昌的题跋,因董其昌在书画界的突出地位,此说影响极大。关于此作是否为张旭所书长期以来一直为书画鉴定界的一大公案,尤以启功和谢稚柳、杨仁恺等人最具代表性。杨仁恺认为该作为张旭真迹,他在《唐张旭的书风和他的<古诗四帖>》等文中,力主张旭真迹说,主要基于对草书发展各个阶段与时代背景的考量以及对受到张旭影响的后代书家作品真迹的对照、分析。[7]233而谢稚柳则根据传世颜真卿、怀素、杨凝式、黄庭坚等重要书家书风承袭关系,肯定此卷为张旭所书,这与杨仁恺的研究路数基本一致。目前,杨、谢二人的观点已被国内大学课本和国家书刊所采用,而启功的观点一直颇受冷落。启功认为,该作并非张旭所书,乃北宋年间的作品。启功在《旧题张旭草书古诗帖辨》中指出:古代排列五行方位和颜色为东方甲乙木,青色;南方丙丁火,赤色;西方庚辛金,白色;北方壬癸水,黑色;中央戊己土,黄色。该作庾信诗中原句“北阙临玄水,南宫生绛云”中的“玄”即是黑,“绛”即是红,北方黑水,南方红云,一一相对。而宋真宗则自云梦见他的始祖名为“玄朗”,故命令天下讳这两个字,凡“玄”改为“元”或“真”,“朗”改为“明”,或缺其点画。此事件发生在北宋大中祥符五年(1012)十月戊午(参见宋李攸《宋朝事实》卷七)。启功同时指出,凡所见宋人临文所写,除了按规定改写之外也有改写其他字的,如绍兴御书院所写《千字文》,便改“朗曜”为“晃曜”。而此处“玄水”改写作“丹水”,当是为了避讳而不顾及通常五行中的方位颜色,出现南北同红的情况。而在启功看来,此卷的书写年代,下限不会超过宣和入藏以及《宣和书谱》的编订时间,上限则不会超过大中祥符五年十月戊午。[8]79

需要指出的是,该卷所书四首古诗最早见于唐徐坚的《初学记》卷二三《道释部》,且顺序也完全一致。该书为徐坚奉敕为唐玄宗时诸王学习之用而作,应为唐代广为流传的工具书之一。生在唐朝的张旭书写时产生笔误的可能性很小,而其他的作者书写时因避讳而出现与原文不一致的可能性则很大。再者,五行的知识对古代读书人来说,也为常识中的常识,出错的几率更是小之又小,何况又出现在仙道题材的诗中!笔者以为,在众多的相关论述中,启功的论证可信度较高,故而云此《古诗四帖》为张旭所作实属牵强。不过启功的论述也并非无懈可击,其作为论据的徐坚《初学记》的版本便是一个问题。尽管如此,笔者以为将一个尚在争论中的问题以公论的形式广布于目前的中小学乃至高校的美术教材上实在有失谨慎。有时告诉学生问题之所在,进而激发其求知的欲望似乎更合乎艺术教育的本义。

《古诗四帖》(局部) (唐) 张 旭

在其他的朝代,元代因蒙古人的名字为蒙古语的音译,无须避讳。明代则避讳依旧,不过已不像唐、宋那么严格。清代因清世祖福临为满语音译,故而不避讳,然康熙朝开始避讳,且极为严厉,但在明清两代避同音字的讳已不复存在。明清时因不避同音字的讳,便出现既可将避讳字改成同义字,也可将其改成同音字的现象。如画家赵元生于元代,入明后须避明讳,“元”只能写作“原”,因此根据赵原(赵元)作品的款署,自然可以断定其作品的大体时限。再如清代“四僧”中的弘仁,乾隆之后作品款署时因避乾隆的讳(乾隆名弘历),弘仁的“弘”只能写作“宏仁”,虽然其曾为血性十足的抗清志士。

当然避讳也有特殊的情况,如已祧(皇帝已故五世的祖宗)不讳,不过有人照样依据惯例与敬仰予以避讳,由此可见其问题的复杂性。而在临摹一些作品时,为了保持与原作的一致性,款署则往往依原作临写,无须避讳。[2]258这些均为古书画鉴定时应予以注意的地方。避讳尽管仅为古书画鉴定中的辅助依据,但其作用不容忽视,上述的几个案例依然已给出了颇具代表性的注脚。不过笔者认为,所有的鉴定方法均存在不足,只有将各种方法予以综合运用方为大成,然这又何其难也!故而越是在书画鉴定上有所造诣的人,便越内敛低调。上述杨仁恺、谢稚柳、启功三位鉴定界前辈之间的争论便为我们上了意味深长的一课。

[1]朱光耀.邹一桂及其《小山画谱》研究——兼论清代词臣画风的形成与审美趣味[D].南京:南京艺术学院博士论文,2011.

[2]谢稚柳,周克文.中国书画鉴定[M].上海:东方出版中心,2007.

[3]方爱龙.南宋书法史[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[4]杨震方.碑刻续录[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[5](明)李日华.六研斋三笔·卷四[M].文渊阁四库全书本.

[6]俞丰.经典碑帖释文译注[M].上海:上海书画出版社,2009.

[7]杨仁恺.杨仁恺书画鉴定集[M].郑州:河南美术出版社,1999.

[8]启功.启功丛稿·论文卷[M].北京:中华书局,1999.

J20

A

成中平,画家,扬州八怪书画院常务副院长。