顾长卫:不尴不尬的“转型”——由《微爱之渐入佳境》说起

2015-05-30郝朝帅

文‖郝朝帅

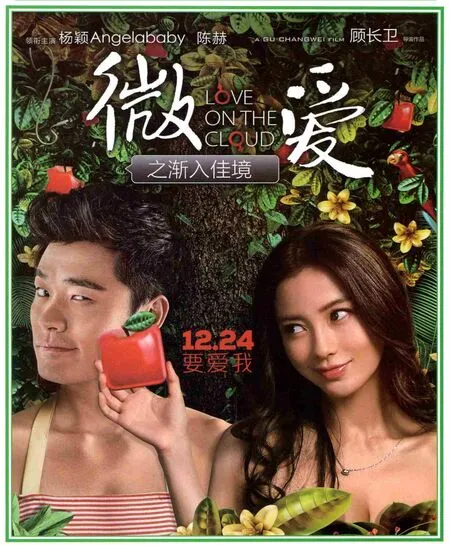

《微爱之渐入佳境》作为2014岁末的贺岁片黑马,到了2015年一月票房已近3亿。作为一部小投资的商业片,这个成绩实属骄人。要知道,基本在同一个档期,此类所谓的“爱情轻喜剧”已经有了《撒娇女人更好命》和《我的早更女友》先后登场,而且这两部影片还是由周迅、黄晓明、佟大为等一干明星领衔的豪华阵容。在如此竞争强度下票房飘红,文艺片导演顾长卫的商业转型绝对是首战告捷,貌似50后老文青成功拿下90后新观众。

不过,因为打上“顾长卫作品”的身份标识,这部以小搏大的商业片还是有些意味深长。作为当年张艺谋、陈凯歌等的御用摄影师,顾长卫在电影界内部早已声名赫赫。但直到几位“第五代”旗手都彻底转向之后多年,他才突然以导演身份再出江湖,并且毫不犹豫地扛上了同学们早已丢弃的“第五代”大旗。从《孔雀》到《立春》再到《最爱》,顾长卫鲜明的“第五代”情怀在新世纪显得格外突兀而悲壮,也正是这种决绝的高迈姿态使得导演顾长卫总需令人仰视得见。所以他此番放下身段去拥抱商业,取悦大众(也就是他过去永远拒斥、藐视的庸众们)的确让人猝不及防,耳目一惊。

出身:应时而生的“文化英雄”

“第五代”这个概念今天已经成为历史名词,但它当年绝对是一个睥睨天下的“文化宠儿”。北京电影学院“文革”后首批招生的“78级”欣逢盛世,天时地利人和,种种有利要素齐备:知识分子群体的忧患与传统批判、全民的文化饥渴与求新求异、相对宽松的文艺政策……最重要的是,计划经济体制下得天独厚的资金来源,使得这批新鲜出炉的电影从业者们可以毫无后顾之忧、一门心思地拍自己想拍的“探索片”(这也是一个历史名词)。他们不用考虑市场和观众的喜好,内心想法的表达才是唯一的风向标。于是,在20世纪80年代出现了一批基本没有拷贝发行量却名扬中外的“艺术电影”,也藉此成就了“第五代”的江湖英名。从《一个与八个》(张军钊导演,1983年)、《黄土地》(陈凯歌导演,1984年)、《孩子王》(1987年,陈凯歌导演)、《晚钟》(1988年,吴子牛导演)……这些影片多充满陌生化的影像语言,大量运用空镜头、长镜头、不稳定构图,营造出的空间氛围则是深沉到了压抑、苦涩、凝重、抽象的风格,简直让人窒息。而凡此种种先锋意味十足的风格都凸显了创作者那种激进的电影态度。“‘叙事’的另类风格,不向世俗低头、不媚俗的精神,不向社会妥协的所有行为和影像结果,成为了‘第五代’的潜意识和精神追求。”[1]3看他们的电影,总能体会到那种自觉的深重的文化背负。正如“第五代”主将陈凯歌自诉:“与其说我是一个电影导演,我宁愿说自己是一个文化工作者。我所做的工作,是以自己非常小的力量,去叙说(用弘扬、宣扬这类词对我来讲都太大了)一些自己认为是非常重要的事情。我现在谈对中国文化现状的忧虑,是徒唤奈何,不一定引起大面积的呼应。但用电影表达自己对文化的思考,却是我的一种自觉选择。”[2]

而他们文化反思的立足点则在于:“他们试图以个人的主观视点重现‘历史’,以个体的优先生命对抗无限的压抑个体的非生命因素,他们不断强化着这种个体的力量,同时追求将个体生命融入到自然中以获得更大的生命能量。”[3]6——这里值得注意的是论者敏锐总结出的关键词:“个人”。更具体而言,“第五代电影的‘个体意识’在内涵上表现为对人性尊严、独立人格的吁求以及一种‘个体性’对‘群体性’的反抗话语。这种‘个体意识’是一种对西方文艺复兴以来启蒙现代性的追求和‘个人主义’话语的重申,但在新的历史语境下也增添了新的内涵,在张扬‘主体’的同时也开始反思‘主体’并审视‘自我’。”[3]5——这里点明了这种“个人”意识的西方现代性的知识谱系。也正因为自觉地在延续西方文化史上一个重要伟大的传统,这批电影也就成为所谓的“知识分子电影”。——“知识分子”电影无疑和“大众”电影有着与生俱来的巨大鸿沟,因为这种以“知识分子”冠名的文化气质无疑是属于西方的,而非本土的“士人”或“书生”模式。这种西方精神贵族的自我定位决定了他们对“平庸大众”必然的对立与鄙薄。所以“第五代”电影在80年代就不可能在文艺青年(或附庸风雅的非文艺青年)之外获得关注与好评,遑论消费文化崛起的90年代和新世纪。

同样能够看到,在“消费文化”强势崛起的90年代,“第五代”诸将已普遍偃旗息鼓。主创者们纷纷转型,那些完全背弃大众的忧愤深广已成前朝旧事。电影,首先是一项大众文化产业,挣钱才是硬道理。“第五代”的代言人张艺谋、陈凯歌新世纪的表现有目共睹,而早年那种呼之欲出的精英自觉、不可遏抑的“启蒙”冲动,在新世纪未免显得过于迂阔了。从20世纪80年代到新世纪,国人们早已经过多少轮神圣“祛魅”,对一切自以为高深都不再买账,在早已“广开民智”的年代,谁再以拒绝庸俗为由来拒绝大众,大众自然会“用脚投票”,赶紧避开这么咄咄逼人的“启蒙”气质。

谱系:孤芳自赏的精英姿态

而在所有成名的“第五代”集体转型与隐退的大形势下,真正在精神上将“第五代”进行到底的只剩下这一群体的资深参与者:顾长卫。作为摄影师,他深度参与过很多早年的第五代电影,而在新世纪后,他开始成为这一群体中迟来的导演。虽是后发,但顾长卫的勇气和信心可嘉,在彻底的商品时代,他一直坚韧地延续并强化着业已断流的“第五代”电影气质。他的故事总是在讲述一个具有充分主体自觉的个人,怎样为了理想自我的实现和环境发生抵牾,又怎样在难以抗拒的外在压力下艰难辗转,度过悲凉哀婉的一段人生。从《孔雀》(2005年)到《立春》(2008年),他相当坚决地贯彻了这一路线。

因为据说有比公映版长很多的导演剪辑版,《孔雀》的公映版显得少许不畅。但影片中浪漫的少女情怀、纯净的理想主义还是非常打动人心。顾长卫本人是这么“破题”:“生如孔雀,尽管一生再黯淡,平庸的岁月再漫长,也总可以等到开屏的瞬间,这样的瞬间,便足以将生命照亮。”[4]当姐姐高卫红(张静初饰)在破陋的小城街道上,旁若无人地用自行车载着一朵绚丽绽放的降落伞飞驰时,影片的感情达到了爆发的顶点。这个极具冲击力的美丽意象是全篇的点睛之笔,少女飞扬的灵魂刹那间照亮了周遭灰暗的现实空间。其实姐姐的“理想”并无具体所指,她只是不希望自己永远在“一地鸡毛”的生活里耗尽青春,她渴望飞出这个沉闷压抑的生存环境,高高地放飞青春的激情和生命的冲动。为此,她不顾一切地去维护自己梦想的完整,去抓住任何可能的机会来接近梦想的实现。影片让写实的“怀旧”生活与写意的“超越凡俗”诗意相接,也是本片的创意所在。因为无论是在影片故事发生的背景:20世纪70年代的内地小城,还是今天新世纪电影观众们身处的繁华都市,渴望激情的燃烧,渴望挣脱平庸琐碎的生活都是年轻人共同的心境。人们愿意接受这个故事,也同情她注定无法实现、注定跌落尘埃的不安分的青春情怀。

《孔雀》最终得到了崇高的荣誉:柏林电影节的银熊奖。首部影片被广泛认可,让顾长卫在下一部影片《立春》中变得激进很多。这部电影整体的故事框架仍旧围绕着女主角高迈的“理想”在灰暗的“现实”之间的挣扎。人和环境的对立被高度强化,而女主角的“理想”却被更加“坐实”。王彩玲(蒋雯丽饰)拥有一副华丽的美声女高音,但她只是在一个小城的师范学校做音乐教师。周围的人们不理解她的高雅艺术,她也看不起小城的平庸众生。许多年间,粘涩闭塞的小城就这样慢慢吞没了她和身边同为“异类”的几个“文青”。芭蕾、美声、油画,都不可能找到自己的生存空间。这是一个熟悉的“启蒙”话语中的蒙昧之地,恰如早年埋葬鲜活生命的《黄土地》,恰如捆住孙旺泉的老井村(电影《老井》),它吞噬一切不安分的生命和超越平庸的梦想。

然而,电影中的故事和人们的情感这次无法合拍。在现实逻辑层面,在影片故事发生的80年代后期到90年代前期(镜头中不时出现一些标志性的时代符号),以一个“城市”(镜头中出现为“鹤阳市”)的眼界和文化氛围,根本不可能出现如此不堪境况,对于美声和芭蕾完全以哄笑应之(电影中每当要表现“庸众”时,镜头所到之处,城市的街道广场都宛如乡镇般粗陋,人们衣着土气、表情麻木呆滞,全无一点城市风貌)。虽然高雅艺术的“小众”属性决定它的接受者不会太多,但在80年代的“开放”热潮中,无论是音乐、舞蹈或者油画,在任何城市都会有爱好者结成一些小小的“共同体”,人们在一起彼此切磋唱酬,自得其乐。他们其实都拥有自己的舞台,是影片主创者刻意放大了环境的不协调,以突显灵魂与束缚进行搏斗的悲怆。至于角色的内心层面,则是王彩玲“精神贵族”的自我定位将自己推向“高处不胜寒”。但事实上,一个真正理解、热爱艺术的人,除非生活难以为继(甚至生活已经难以为继),他的内心世界都是自足的。能够享受到艺术带给生命的滋润、看到艺术为自己打开了世界的另一扇窗户,这本身就是对生命的最高奖赏。而影片中的王彩玲拥有一副好嗓子,可是每次当她投入地唱出那些华美动听的咏叹调时,都是在为自己生活的“怀才不遇”而感叹,或者是为谋职来证明自己。王彩玲过于倚艺术而自重,完全把艺术视作工具,很难说她像她自认为的那样“艺术”。

《立春》强化了在《孔雀》中未得以突出的时代压抑,却恰恰失去了《孔雀》那种更为观众认同的空灵、飘渺、无边无际的青春梦。到了2010年,当顾长卫立下宏大抱负、要为当下这个眼花缭乱的“魔术时代”造像、对恶欲膨胀的社会进行批判时,影片最后却只停留在一场“热病时期的爱情”上。其实,由150分钟的《魔术时代/魔术外传》变为100分钟的《最爱》,“被迫”删剪在今天已经不能视为导演的遗憾了——它已经成为一些导演为自己营造(预订)“国际”声誉的有效策略。只是,谁能保证顾长卫的“全本”就能得到观众的认可呢?“第五代”们不无浅薄的忧心忡忡、对既往文化传统的偏狭理解,已经让他的同学们将其可能产生的思想意义消耗殆尽,而顾长卫坚持高高在上的文化姿态也阻断了自己视野的开阔。

“转型”: 羞羞答答的欲拒还迎

于是,作为一部“顾长卫作品”,“转型”无疑成为《微爱》营造的最大卖点。尽管文艺青年之外很难说有多少人看过顾长卫之前的导演作品,但网络年代的全媒体传播的无孔不入,还是可以营造出足量的“期待视野”:近3亿元的高额票房证明了这一点——然而,很巧合的是,他也同样遇到了老同学们的尴尬命运,叫好的时候不叫座,叫座的时候不叫好。网络上多给出了负面评价,普遍认为老人家很难跟得上新时代,影片的结构和情节的爆破点上都无法与当下的年轻人取得共鸣。要么则是批评他在影片风格上一味追求时尚,什么流行类型都勾兑进一点,结果弄成了一锅不伦不类的大杂烩。

这些的确是影片的硬伤,但也并非多么严重。每一部时尚青春片都会有着各种各样的“槽点”留待人们一一指认。只不过,如果将眼光一直停留在顾长卫的商业片“转向”上,很有可能错过了更重要的东西。将这部电影放在顾长卫的作品谱系中,可以发现其实顾长卫此番更像是用了一个“障眼法”,很难说他有多大角度的转型(像他的同学张艺谋和陈凯歌那样),或者说向商品逻辑的投合。他批判的锋芒依旧尖刻,只是将枪口转向了:从“批判庸众”转到“代庸众批判”——他这次对准的是金钱桎梏了理想的物质时代,以及有钱人掌控一切资源的严酷现实,似乎是首次和大众站在了一边。

没错,这样的批判非常应时也非常敏锐。在北上广辽阔的天空下,蚂蚁般聚拢着从全国各地前来寻梦的年轻人。但当下的社会对于出身低微的普罗青年来说,却只能说理想很丰满,现实很骨感。这成千上万的年轻人成功的几率并不大,经济地位的绝对劣势限制了个人资源的获取可能,也就阻断了向高处发展的路径。就像电影中的三个影视艺术青年陈西、沙果、黄小瓜,他们纵然才华横溢,纵然狂热爆棚,在强大的资本面前也只能卑躬屈膝地装孙子。而资本的持有者们在随心所欲地强奸着他们的才华和热情的同时,甚至连他们的女友都要给一并“潜规则”了。从身体到精神,他们的尊严和才情都被剥夺得片甲不留……而护佑理想的方式,或许只能像黄小瓜那样,在自己最热爱的(其实还是拟想)的舞台上、在亢奋的高峰体验中将自己彻底融化,让肉体的高空坠落与精神的不羁飞扬享有同样的自由。恰如《致我们终将逝去的青春》中的阮莞,她让生命与自己的青春同归于尽,在戛然而止中获得了悲壮的永垂不朽。

如果说《微爱》的故事在这个意义上还算“接地气”,还保留了真正的文艺,而真正的文艺青年的一腔关怀的话,就使真正的悖论凸显了。那就是顾长卫依然要保持战斗的习性,又无奈要归降于“敌人”的阵营。于是,这部影片就有了一种“打着红旗反红旗”的尴尬。商业片的资本逻辑和市场规律,是这部影片之所以产生的理由,但对资本和市场的批判,却又成为贯穿全片的意识导向。这种欲拒还迎的羞羞答答,既可以理解为顾长卫“第五代”老兵不失身段的高明伎俩,也可以认为是这位老战士在现实面前的进退失据。他无法做到像张艺谋们那么全身心投入商业大潮,也不能够背弃资方老板的文化产业。或可说,影片中的三个文艺青年就是顾长卫本人的化身,而影片中那一个个接踵而出的资本大佬,则是肉身的商业电影法则。顾长卫只有拍出卖座的影片才能算合格的产业从业人员,商业规律根本不会理睬你满腔的艺术抱负或深广忧思。所以电影中的资本批判先天乏力,必然陷入不尴不尬的难堪。

电影网上有一篇影评这么揣测顾长卫的心思:“顾导作为第五代导演的文艺代表之一,眼看着第六代第七代导演们站着把钱挣了,既有里子又有面子,觉着自己该改改一贯的文艺范……”[5]他这句话很精妙地把“站着挣钱”的《让子弹飞》拉来与《微爱》作对比,揶揄与嘲讽呼之欲出。的确,当年姜文那颗充满后现代狂欢气质的子弹,相当精准地击中了当下社会的情绪爆点,在几乎是一边倒的赞美中,好事者们自觉发掘出影片中那些“意识形态”的“微言大义”,沿着影片的蛛丝马迹进行“索隐”考据,直到将这部电影演绎成有着严密史实基础的现实政治寓言,或是一个认同红色“革命”历程的追怀溯源,或是一个鼓动继续“革命”的不祥召唤,或是一个“后革命”时代对“革命”的快意调侃——而最妙的是,充满矛盾的各种解读还都能够自圆其说。《让子弹飞》成功地实现了难得一见的审美团结与思想调和。

当下的中国,由过去沉滞而稳定的状态骤然翻转为竞争法则的商业丛林,人们收获了释放的欲望与消费的快感,同时带来的还有被抛入“荒原”的无助体验,在高速运转的社会机器上随时有可能被倾轧碾磨、被抛出轨道的危险。如果说在90年代社会转型之初,新的阶层分化、利益结构还没有完整成型的话,在新世纪十年这一切已然是水落石出。而当下的主流电影观众,作为刚刚成长起来的一代青年,毫无疑问在这种新的社会结构中位于相对下层和边缘。他们缺乏足够的经济和文化资源来参与利益分配的博弈,时刻面临着各种各样的生存或发展的焦虑。随着现实难题(房价、就业等)的益发凸显,他们的压抑与愤懑也前所未有的高涨。而互联网时代便捷的信息传播,又总是在发酵着这种不满情绪。——此时此刻,年轻的人们或许更希望看到的是像“子弹”这样酣畅淋漓地“打土豪”、分财产、将看似不可撼动的秩序就此推翻。这种观影体验令人肾上腺激素飙升,银幕下连想拥有一间“蜗居”都不得的年轻人怎能不为此而兴奋张狂,无从排解的现实焦虑和不满,都在影院中得到了恣意的替代性解决。——而《微爱》,虽然切中了时代的脉搏,将银幕上的文艺青年对资本势力、对土豪们满腔的愤激、控诉坚持到最后,却根本没有可能让银幕下的年轻人痛快发泄出心中这团“鸟气”。于是,顾长卫只能用风格的大杂烩来吸引观众,而这一策略最终陷于浮光掠影,当然不会得到大家的认可。

结 语

对于电影的本性到底是属于“商业”,还是属于“艺术”,一直是见仁见智,无法统一。但在“商业”和“艺术”之间,是否一定要做非此即彼的单选题,是否拥抱一方的时候就必须抛弃另一方,则更非理论所能解决的问题。如果想用事实例证,哪一种意见的坚持者都会举出无数个案来支持己方论点,所以,对于《微爱》这种“脚踏两只船”的似是而非,轻易做出正反表态都难免隔靴搔痒。大众与小众都能取悦,票房与口碑双双飘红,真真是可遇而不可求。或许,唯一能真正解决这种尴尬的只在在于导演的内心如何与这个时代相处。遵循市场和资本规律没有对错,逆人潮而行坚守内心也没有对错,只有暧昧游移的姿态最不可取。《微爱》的高票房源于“转型”的噱头,很难说留下什么“可持续性发展”的成功经验。在这方面,不妨想想张艺谋对待“转型”的高调和坦然,顾长卫是否要从老同学那里多多学习下?

[1]张会军.代序[M]//陈捷.第五代电影:现代性的追求与反思.北京:中国电影出版社,2005.

[2]陈旭光.影像的中国:第五代第六代导演比较论[J].文艺研究,2006(12).

[3]陈捷.前言[M]//第五代电影:现代性的追求与反思.北京:中国电影出版社,2005.

[4]夏榆.顾长卫自述:我会出《孔雀》的导演版DVD[N].南方周末,2005-2-24.

[5]寻欢.顾导,你不如去拍那部《与狼人同居的日子》[EB/OL].Mtime时光网影评.http://ref.so/caps7.