物流服务供应链的研究进展及其趋势

2015-05-07张琬嘉

张 彤,张琬嘉

(1.北京电子科技职业学院,北京 100029;2.复旦大学 信息科学与工程学院,上海 200433)

1 引言

物流服务供应链是服务供应链的一个重要分支。随着物流服务业的发展,物流服务供应链的研究受到国内外学者的高度关注。国外学者对物流服务供应链(LSSC)的研究始于20世纪90年代,最早的研究侧重于对物流服务供应商的分类上,Muller(1993)指出物流服务提供商分别有资产型提供商、管理型提供商、集成型提供商和行政型提供商等四类[1]。国内学者对物流服务供应链的研究始于2003年,田宇(2003)对物流服务供应链的概念、结构模式、物流服务供应商选择等方面进行了探索性研究[2]。近年来,国内外学者对物流服务供应链的研究不断深入,取得了丰硕的学术成果。本文依托国内外重要学术期刊数据库,梳理和总结2006-2015年期间物流服务供应链的研究主题,分析未来研究趋势,旨在对物流服务供应链的研究起到指导作用。

2 物流服务供应链研究进展

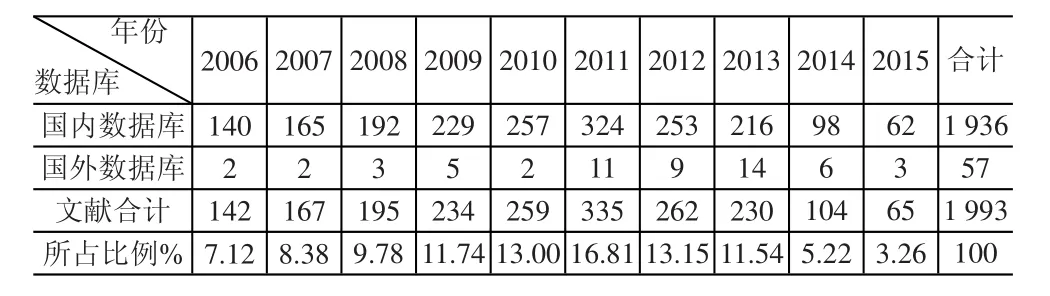

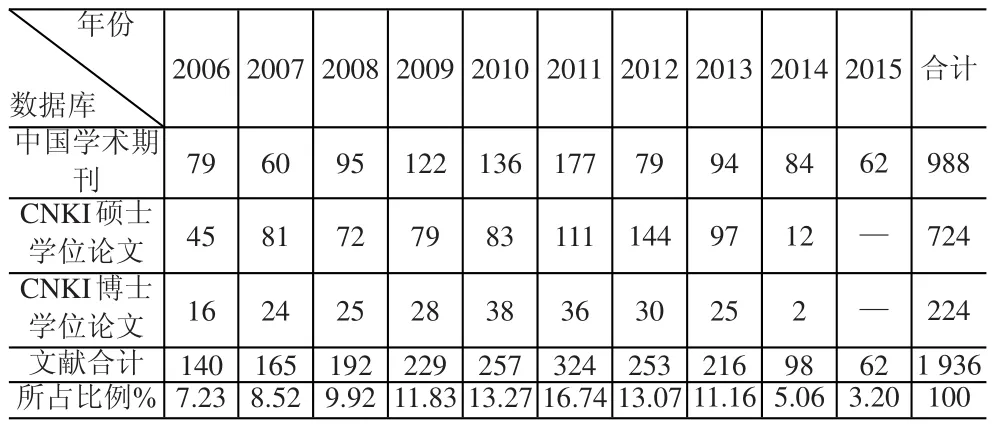

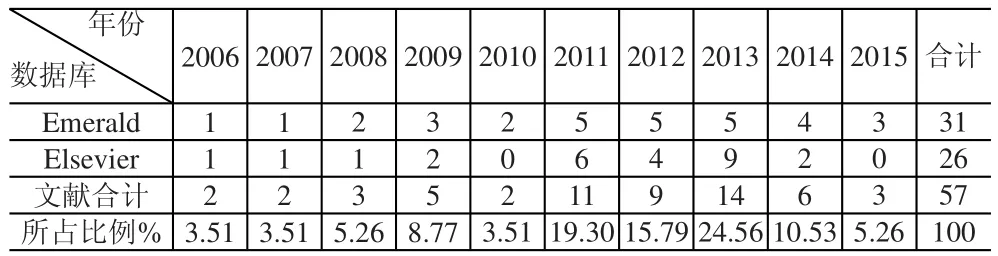

通过对中国学术期刊、CNKI硕士学位论文、CNKI博士学位论文、Emerald、Elsevier国内外重要数据库2006-2015年期间的有关“物流服务供应链”(检索词)进行检索,共有2 093篇文献,其中中国学术期刊968篇,CNKI硕士学位论文819篇,CNKI博士学位论文224篇,Emerald收录31篇,Elsevier收录26篇。各类文献发表的统计情况见表1-表3。

表1 国内外重要数据库检索文献统计表

从以上的统计可以看出,近10年来,国内数据库收录的文献占检索文献总数的97.14%,硕士博士学术论文占国内文献总数的48.97%,研究成果高发期在2010-2013年,其文献占总文献的54.50%。研究的问题也更加深入,研究视角更加广泛,主要集中于物流服务供应链结构模式、物流服务供应链协同机制、物流服务供应链绩效评价、物流服务供应链风险管理、物流服务供应链应用领域等问题的研究。

表2 国内重要数据库检索文献统计表

表3 国外重要数据库检索文献统计表

3 物流服务供应链研究主题

3.1 物流服务供应链结构模式研究

国外学者对物流服务供应链的结构研究并不多见,只有少数文献可供参考。Schmidt.G等(2000)研究了国际物流的战略、战术和运作三方面的决策问题,提出了包含采购、运输等功能在内的物流服务供应链结构模型[3];K.L.Choy等(2007)指出物流服务供应链是以“功能型物流服务提供商→物流服务集成商→客户”为基本结构的供应链,并以中国南方的物流发展情况为例,提出了利用集成化物流信息管理系统对物流服务供应链进行管理,以减少物流信息和服务在传递过程中的不确定性问题[4]。

相比较而言,国内学者对物流服务供应链结构模式研究较多。田宇(2003)首次提出物流服务供应链基本结构是“集成物流服务供应商的供应商→集成物流服务供应商→制造零售企业”[2],开启了国内学者对物流服务供应链结构模型的研究。蔡云飞(2006)指出“功能型物流企业→第三方物流企业→工商企业”是物流服务供应链的基本结构[5]。刘伟华(2007)认为“功能型物流服务提供商→物流服务集成商→客户”是物流服务供应链的基本结构,其本质是基于能力合作的供应链[6]。高志军(2009)提出物流服务供应链的基本机构是“物流服务分包商→物流服务集成商→物流服务需求方”,并指出物流服务供应链是一条物流能力增值链[7]。桂寿平(2010)提出了狭义的物流服务供应链和广义的物流服务供应链的概念,狭义的物流服务供应链的基本结构是“功能型物流企业→物流服务集成商→客户”,广义的物流服务供应链还包括物流设备、信息技术等供应商以及中间所有合作的企业或部门[8]。

通过大量研究,学者们对物流服务供应链的基本结构达成了共识:物流服务供应链是一个以物流服务集成商为核心的多层级供应链。

3.2 物流服务供应链协同机制研究

物流服务供应链协同的研究主要是在供应链协同研究的基础上进一步深化。近年来,国内外学者对物流服务供应链协同机制进行了大量的研究。Zhou Yongwu等(2007)在随机需求情况下,运用Stackelberg模型分析了单一制造商和零售商通过价格数量策略解决物流服务供应链的协调问题[9]。Qin Yiyan等(2007)在价格敏感需求情况下,分析了单一供应商与零售商运用数量折扣和特许费的协调机制在物流服务供应链的协调作用[10]。Hsieh CC等(2008)在需求与供应不确定情况下,研究了由单一设备供应商、生产商和分销商组成的分散型物流服务供应链的协调问题,并构建了三种协调模型[11]。

张辰彦(2007)认为物流服务供应链协同是物流服务供应链建立后,在物流项目的运作过程中,供应链各成员动态地共享资源,对各种经营活动的相互依赖关系进行集成化的管理与决策,达到改进供应链各成员和供应链整体绩效的目标,物流服务供应链协同机制是基于合作战略、信息共享与协同决策三个协同机制[12]。鄢飞(2009)从协同的动态发展特性角度,构建了由协同形成机理、协同生长机理、协同运行机理与协同演化机理共同构成的协同机理体系;从协同运行角度,提出了“点链式协同、线链式协同和全链式协同”三种物流服务供应链协同运行模式[13]。曾亮(2011)通过趋势函数比较分析物流服务商之间、物流服务商与客户间协同前后的效用,研究协同效应的变化趋势[14]。李毅斌等(2012)借鉴业务流程管理的理念和工作流建模方法,提出基于流程优化视角,兼顾技术和管理两个维度的物流服务供应链协同运作,可以提升物流服务供应链运作协同绩效[15]。白世贞(2015)指出物流服务供应链协同对象是供应链中节点企业以及整条供应链,协同主体是客户、物流服务集成商、物流服务供应商,协同层次是整体供应链与外部各种环境的协同、物流服务供应链之间的协同、单个物流服务供应链内部各节点企业之间的协同[16]。

3.3 物流服务供应链绩效评价研究

物流服务供应链绩效评价的研究主要集中在绩效评价指标体系和绩效评价方法的研究。

对于绩效评价指标体系的研究,早期学者和研究机构更多地关注制造供应链绩效评价指标体系。供应链权威研究机构 PRTM(2002)在 SCOR(Supply Chain Operations Reference)模型中提出了度量供应链绩效的11项指标[17]。Gunasekara等(2004)从战略、战术、运作三个方面建立了供应链绩效评价体系[18]。随着物流服务供应链理论与实践的发展,迫切需要对物流服务供应链的整体绩效进行评价,闫秀霞等(2005)首次提出了包括顾客满意、物流能力状况、成本状况、协同发展能力和绿色竞争能力在内的物流服务供应链绩效评价指标体系[19]。在此基础上,国内学者从不同角度构建物流服务供应链绩效评价指标体系。倪霖(2011)围绕物流服务供应商之间的协同发展问题,提出了包括顾客满意度、物流能力、协同能力三项一级指标和18个二级指标的物流服务供应链绩效评价体系,反映了物流服务供应链的特点[20]。刘伟华等(2011)从结果层、运作层、战略层三个层次出发构建了包括7个二级指标和30个三级指标的物流服务供应链绩效评价体系,反映了对供应链不同主体的评价,以及物流服务供应链的协调与服务特性[21]。刘伟华等(2012)根据物流服务供应链协同运作特点,从流程对接的前、中、后三个时间段出发,建立物流服务供应链协同运作流程对接评价指标体系,补充完善了前期对物流服务供应链协同运作的研究[22];霍红(2012)以物流服务供应链的结构及其绩效评价特性为基础,构建了由客户满意、财务绩效、成本状况、协同发展四个一级指标和20个二级指标组成的评价指标体系[23]。陈虎(2012)从顾客满意度、生态环境影响、协同发展水平、规范化管理和经营能力方面建立了由35个指标组成的动态物流服务供应链绩效评价指标体系[24]。田雪(2015)从物流服务供应链整体效果出发,提出了客户满意程度、组织管理水平、信息管理水平、协同发展能力和盈利能力五个一级指标和15个二级指标组成的物流服务供应链评级指标体系[25]。

早期物流服务供应链绩效评价方法主要采用数据包络法(DEA)、层次分析法(AHP)、网络层次分析法(ANP)、模糊综合评价法、灰色关联度评价法等单一方法,随着计量科学在管理学中应用的不断深入,学者们逐步运用两种或两种以上的复合方法进行绩效评价,进一步优化了评价方法。郭梅等(2007)运用基于模糊粗糙集的指标简约方法对物流服务供应链冗余指标进行精简,运用粗糙集和模糊集相结合的方法对物流供应链绩效进行评价[26]。倪霖等(2011)运用灰色层次分析法对物流服务供应链绩效进行评价,并进行了案例分析[20]。刘伟华等(2011)采用ANP法对物流服务供应链绩效评价体系进行评价[21],刘伟华等(2012)在ANP评价方法的基础上建立了ANP-Fuzzy综合绩效评价模型,运用ANP方法确定各指标的权重,用模糊评价法对各指标原始得分进行评价[22]。霍红等(2012)运用灰色熵权法关联度对物流服务供应链绩效进行评价,用熵权法确定评价指标的权重,用灰色关联法进行评价[23]。陈虎(2012)根据物流服务供应链绩效评价指标体系的特点,综合考虑模糊综合评价(Fuzzy)、数据包络分析(DEA)和层次分析法(AHP)不同评价方法的优点,提出了三种评价方法相结合的集成方法—FDA法进行绩效评价[24]。

3.4 物流服务供应链风险管理研究

物流服务供应链是一个“以物流服务商为核心,连接多个服务供应商”的多层级供应链,在运作过程中会存在着各类风险,如何有效地识别、控制、防范物流服务供应链风险,进行有效风险管理,学者们进行了一系列的研究。李倩等(2010)指出对于二级物流服务供应链,物流服务集成商和功能型物流供应商在合作过程中会产生违约风险,并从理论和实证两个方面讨论了违约风险产生的机理[27]。高志军等(2011)在对物流服务供应链风险的类型和产生机制研究的基础上,借鉴风险管理模型,创造性地提出了物流服务供应链的风险管理模型[28]。王勇等(2011)在不确定环境下,构建了物流服务供应链风险分类模型,梳理了其联盟生命周期各阶段的风险类型,提出了风险防范策略,并针对物流分包商设计了绩效与风险矩阵,为物流集成商选择与物流服务供应链战略相匹配的分包商提供了依据[29]。郭召海(2013)在分析物流服务供应链风险类别和成因的基础上,构建了风险评价指标体系,并对物流服务供应链风险进行评价,提出了风险控制策略[30]。

3.5 物流服务供应链应用领域研究

国内外将物流服务供应链的理论与方法应用于重点行业,如电信、汽车、造船、煤炭等行业,对行业的物流服务供应链进行研究。以HENK为代表的美国学者对电信业物流服务供应链中的牛鞭效应问题进行了实证研究,发现服务供应链中牛鞭效应产生的根源及解决办法都与产品供应链不同,但是仍可以将产品供应链中一些已经发展成熟的理论成果选择性地应用于物流服务供应链中。林云(2011)针对汽车行业以主机厂为核心的供应链管理特点,运用物流服务供应链理论,构建了汽车物流服务供应链体系[31]。高志军等(2012)基于演化博弈的视角,探讨了造船供应链与物流服务供应链实现对接的影响因素,结果表明,通过合理的制度安排,能够实现造船供应链与物流服务供应链的成功对接[32]。张志军等(2014)以北煤南运为背景,以港口煤炭供应链为对象,在研究煤炭物流服务供应链的构成及其链层结构的基础上,构建了煤炭物流服务供应链的协同运作模式,并进行了实证分析[33]。

4 物流服务供应链研究趋势

综上所述,在2006-2015的十年中物流服务供应链研究取得了丰硕的研究成果,呈现出“具体化、微观化、多元化、定量化”的研究特点,即研究内容具体化和微观化,研究视角多元化,研究方法定量化。

随着物流服务供应链理论与实践的发展,以及经济、技术、自然环境的变化,未来将更注重对物流服务供应链集成化、信息化、绿色化和跨界性的研究。

4.1 物流服务供应链集成化研究

物流服务供应链是以物流服务集成商为核心,链接多个功能物流供应商和终端客户的多级供应链,是集成化的服务链,其“集成化”表现在两个方面:一是以物流服务集成商为核心;二是通过集成物流服务供应商向客户提供集成化服务。物流服务供应链的物流过程是从供应链上游的采购服务直到供应链下游的回收服务的完整流程。未来的研究对象是物流服务供应链的整个物流过程,因此将逆向物流与正向物流进行集成化研究是未来的研究主题。

4.2 物流服务供应链信息化研究

随着信息技术的发展,信息技术成为物流服务供应链节点企业之间协调运作、多条物流服务供应链之间协调运作的支撑技术。因此物流服务供应链信息化研究是未来的研究主题。如何以物流服务供应链为主线,应用先进的信息技术,如物联网、云计算、大数据、移动互联技术,构建功能强大、使用方便、安全稳定的物流服务供应链信息平台,平台如何运营等问题是物流服务供应链信息化研究的重要内容。

4.3 物流服务供应链绿色化研究

经济粗放式增长,其结果造成了资源约束趋紧,环境污染严重,生态恶化日趋严峻。随着我国资源与环境问题日益严重,绿色物流服务供应链的研究必将成为未来的研究主题。如何构建绿色物流服务供应链,如何选择绿色物流服务供应商,如何从环保和生态的角度构建物流服务供应链的绩效评价指标体系等问题都是物流服务供应链绿色化研究的重要内容。

4.4 物流服务供应链跨界性研究

随着电子商务的发展,产业之间的界限逐渐模糊,不同产业之间相互融合,如制造业与物流业的融合、农业与物流业融合、电子商务与物流业融合等,由此形成物流服务供应链与产业供应链、电子商务供应链的多链条交互与协调。因此物流服务供应链与其他行业供应链的交互、对接、协同发展是未来的研究主题。

[1]Muller E J.The Top Guns of Third-party Logistics[J].Distribution,1993,(3).

[2]田宇.物流服务供应链构建中的供应商选择研究[J].系统工程理论与实践,2003,23(5).

[3]Schmidt G,Wilhelm W E.Strategic,Tactical and Operational Decisions in Multi-national Logistics Networks:A Review and Discussion 0f Modeling Issues[J].International Journal of Production Research,2000,38(7).

[4]K L Choy,Chung-Lun Li,Stuart C K So,Henry Lau,et al.Managing uncertainty in logistics service supply chain[J].International Journal of Risk Assessment and Management,2007,7(1).

[5]蔡云飞,邹飞.物流服务供应链及其构建[J].企业改革与管理,2006,(8).

[6]刘伟华.物流服务供应链能力合作的协调研究[D].上海:上海交通大学,2007.

[7]高志军,刘伟,王岳峰.基于物流能力的物流服务供应链研究[J].中国市场,2009,(23).

[8]桂寿平,丁郭音,张智勇,石永强.基于Anylogic的物流服务供应链牛鞭效应仿真分析[J].计算机应用研究,2010,27(1).

[9]Zhou Yongwu.A comparison of different quantity discount pricing policies in a two echelon channel with stochastic and asymmetric demand and information[J].European Journal of Operational Research,2007,181(5).

[10]QinYiyan,Tang Huanwen,Guo Chonghui.Channel coordination and volume discounts with price-sensitive demand[J].International Journal of Production Economics,2007,105(1).

[11]Hsiehc C,Wu C H.Capacity allocation ordering and pricing decisions in a supply chain with demand and supply uncertainties[J].European Journal of Operational Research,2008,184(2).

[12]张辰彦.物流服务供应链协同问题探讨[J].科技与管理,2007,(5).

[13]鄢飞.物流服务供应链的协同机理研究[D].西安:长安大学,2009.

[14]曾亮.物流供应链协同运作分析[J].交通科技与经济,2011,(4).

[15]李毅斌.基于流程管理的物流服务供应链运作协同研究[J].物流技术,2012,31(5).

[16]白世贞,于丽.物流服务供应链协同研究综述[J].物流工程与管理,2015,(3).

[17]PRTM.SCOR model[EB/OL].http://www.ie.utoronto.ca/EIL/profiles/rune,2002-09-10.

[18]Gunasekaran A,Patel C,McCraughey R E.A frame work for supply chain performance measurement[J].International Journal of Production Economics,2004,87(3).

[19]闫秀霞,孙林岩,王侃昌.物流服务供应链模式特性及其绩效评价研究[J].中国机械工程,2005,(11).

[20]倪霖,王伟鑫.基于灰色AHP的物流服务供应链绩效评价研究[J].计算机工程与应用,2011,47(32).

[21]刘伟华,周丽珍,刘春玲,葛美莹.基于网络层次分析方法的物流服务供应链综合绩效评价[J].工业工程,20118).

[22]刘伟华,葛美莹,谢冬,刘春玲.基于ANP—Fuzzy方法的物流服务供应链流程对接绩效评价[J].武汉理工大学学报,2012,36(6).

[23]霍红,林青.基于灰关联熵的物流服务供应链绩效评价[J].物流工程与管理,2012,(9).

[24]陈虎.物流服务供应链构建与绩效评价研究[D].成都:西南交通大学,2012.

[25]田雪,郑彩云.物流服务供应链绩效评价方法浅析[J].中国储运,2015,(4).

[26]郭梅,朱金福.基于模糊粗糙集的物流服务供应链绩效评价[J].系统工程,2007,(7).

[27]李丹,张蕾.物流服务供应链整合的风险来源分析[J].中国储运,2010,(4).

[28]李倩,张圣忠,吴群琪.物流服务供应链中违约风险形成机理探析[J].经济与管理,2010,24(6).

[29]高志军,刘伟.物流服务供应链风险管理模型研究[J].商业时代,2010,(9).

[30]王勇,姜意扬,邓哲锋.不确定环境下的物流服务供应链风险分析[J].商业研究,2011,(7).

[31]林云.汽车物流服务供应链体系构建与应用研究[D].重庆:重庆大学,2011.

[32]高志军,刘伟,朱卫平.造船供应链与物流服务供应链的对接研究[J].船舶工程,2012,(6).

[33]张志军,袁旭梅.煤炭物流服务供应链链层协同运作模式研究[J].中国煤炭,2014,(6).