巧借素材 实现概念教学的新突破

2015-04-21芮建花

芮建花

摘 要:本文根据对概念教学中素材使用现状的分析,从素材的操作、素材的分析、素材的输出三个方面进行概念教学新尝试,试图更好地体现素材在概念教学中的价值。

关键词:素材;概念教学;发展思维

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2015)03-050-2

对于小学生来说,数学概念都是抽象的,他们形成数学概念时,都要有相应的感性经验为基础,而且要经历把感性材料在脑子里来回往复,从模糊到逐渐分明,从许多有一定联系的素材中,通过自己操作、思维活动逐步建立起事物的一般表象,分出事物的主要本质特征或属性,这是形成概念的基础。因此,学习素材在学生的概念学习过程中起着至关重要的作用。本文仅从概念教学的新授环节部分,研究素材的价值及应用策略。

存在误区

误区一:现实的≠科学的

教师在选择素材时,都能注意到要选择现实生活中的,学生熟悉的材料,有时为了教学的需要,会进行一些加工,使其符合教学的需要。恰恰是在加工的过程中,往往会使原本现实的学习材料变得不科学。

【案例】 一位老师在执教《认识百分数》时,课一开始,教师让学生根据所给的信息来判断哪一杯糖水更甜?第一杯:糖占糖水的3/5;第二杯:糖占糖水的16/25;第三杯:糖占糖水的13/20。

以科学的角度来看,6克糖一般很难溶解于4克水中,这就犯了一个科学性的错误。尽管这样的素材对后续的学习没有太大的影响,但是像这样一类不科学的素材也要尽量避免。

误区二:大量的≠丰富的

概念的形成需要许多有一定联系的学习材料放在一起进行对比分析,数量过少不利于学生发现概念的本质属性。因此,很多老师在提高素材的数量上费了很多的功夫。

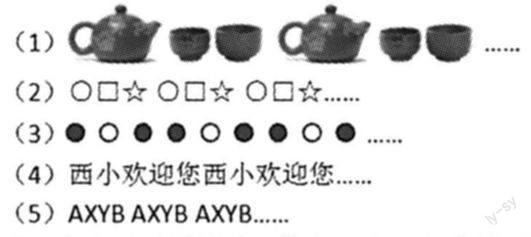

【案例】 在执教《找规律》一课时,教师为了让学生认识“周期现象”这一概念,提供了以下素材,并让学生在作业纸上圈一圈。

学生独立完成后,教师提问:你发现这5组的排列有什么共同点?

乍一看,这些素材很好,数量也不少,而且还兼顾到素材的表现形式多样化,有实物的、图形的、文字的、字母的,没有什么问题。但事实上这些素材虽然多,但是并不丰富。首先,前三组素材的一个周期的数量都是3;其次,这五组素材都是有规律的,没有无规律的;再者,这些规律都是符合周期规律的。因此,在教学过程中,学生更多的是一种机械模仿,而没有思维的辨析。丰富的素材既要有能体现概念本质数学的材料,又要有体现非本质属性的材料,这样才能便于学生分类辨析,发现概念本质。

误区三:符号抽象≠过程抽象

同样是借助现实情境来进行概念教学,教师需要利用所给定的素材抽象出数学符号,在进行抽象的过程中,如果教师所提供的素材过于单一,那么也就容易造成学生对概念内涵的认识单一化。

【案例】 在《分数的初步认识》一课,一位老师在导入部分是这样设计的:师:(出示6个糖果,4个苹果,2个香蕉,1个蛋糕)

把这些食物平均分给两个小朋友,每种食物每人分别可以分到多少个?学生用拍手来表示分到的个数。但是当问到“每人分到多少个蛋糕”时,学生停下了,拍手无法表示半个,也不能用以前学过的数来表示,教师很自然地引出课题“分数”。

分蛋糕这一学习素材确实让学生容易知道半个蛋糕就是二分之一,但是同时也局限了学生对二分之一内涵的理解,即由于这种单一的素材让学生对二分之一的理解仅仅只与半个蛋糕相联系。当然为了弥补这个缺陷,教师还准备了各种正方形长方形让学生来折出二分之一,涂出二分之一的部分等,并在这些“折”、“涂”中发现新的几分之一,教师认为这样就拓展了学生对分数的认识。

策略探寻

一、在素材的操作中形成概念

操作是数学学习的一种手段,目的是更好地促进学生对数学知识的理解,能用数学的语言符号进行表达和交流;体验,指参与特定的数学活动,主动认识或验证对象的特征,获得一些经验。我们应从学生的学习特点出发,注重直观,逐步抽象,让学生利用素材,结合素材的操作活动进行体验,获得数学活动经验。

例如苏教版六年级上册《长方体和正方体的认识》中关于面、棱、顶点等概念的形成:

师:(出示土豆)这是什么?

生:土豆。

师:是的,现在大家按照要求切一切。

……

这是吴冬冬老师上这节课的一个教学片断,第一次听到就牢牢记在了心上。导学的方法之一,就是通过动手操作唤醒学生的认知激情。学生虽然是第一次学习长方体和正方体的有关概念,但是在以前的学习和生活中已经无意识地经历过基本的过程,知识没有形成一个清晰完整的数学概念。教师通过切土豆的操作来逐步引入面、棱、顶点的概念,调动了学生头脑中储存的生活经验,为后续的探索学习、动态想象做好铺垫。可见,素材的组织能注重学生的亲身体验,让学生在操作体验中积累活动经验,习得的知识也更易接受,更为深刻。

二、在素材的分析中明晰概念

(一)分类分析

分类是一种重要的数学思想。学习数学的过程中经常会遇到分类问题,在研究数学问题中,常常需要通过分类来解决问题,分类的过程就是对事物共性的抽象过程。教学活动中,要使学生逐步体会为什么要分类,如何分类,如何确定分类的标准,在分类的过程中如何认识对象的性质,如何区别不同对象的不同性质。教师可以在课前为学生寻找相关素材,这里的素材必须是丰富的,需要说明的是数量多并不表示丰富,丰富体现在素材的属性可以多样,有与概念本质相关的或无关的,或是部分相关的等等,以便于学生进行逐级分类,层层拨开概念的神秘面纱。

此外,学生通过多次反复的思考和长时间的积累,会逐步感悟分类是一种重要的思想。学会分类,可以有助于学习新的数学知识,有助于分析和解决新的数学问题。

(二)聚类分析

聚类分析是指根据事物本身的特性研究个体分类的方法。在数学教学中,也就是指将概念相关并能体现概念本质数学的不同对象进行分析、概括、归纳,从而形成概念。

以苏教版五年级下册《圆的认识》一课为例:

【重构教学】

1.在练习纸上画圆。

2.在黑板上画圆。

3.在操场上画圆。

4.现实生活中产生圆的现象。

5.聚类分析,提炼本质属性。

笔者在教学《圆的认识》这一内容时,提供了4个活动素材,让学生经历多个不同的画圆的过程。这些画圆活动虽然情境各不相同,采用的画圆工具也不尽相同,但是将其放在一起类比分析不难发现它们的本质特点是一样的。尽管学生不能用规范的数学语言来概括圆的定义,然而对于“圆”这个概念的理解是具体的、深刻的。

三、在素材的输出中深刻概念

以苏教版一年级上册《认识加法》一课为例:

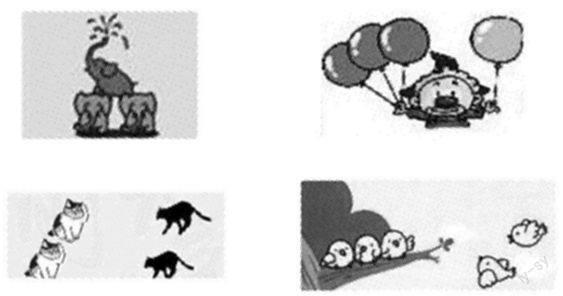

教师呈现以下四组素材,让学生说一说每幅图的图意。

引导学生:1头象和2头象合起来是3头象,可以用一个算式来表示:1+2=3,其他几幅图你能不能用算式表示呢?

……

加法的含义是把两个数(几个数)合并成一个数的过程,学生在教师提供的素材中充分感知了“两部分”,这两部分可以是位置不同、颜色不同、先后时间顺序不同等等,在此基础上再来形成“加法”的概念。当学生要将算式“2+3=5”还原到生活情境中时,他们给出的素材也是相当丰富的。学生能将抽象的算式转化成形象的情景,那么将形象的情景转化成抽象的算式更是没问题了,学生在具体和抽象之间能够灵活转换,对于概念的理解也肯定是非常深刻的。