国内外干扰试井研究的回顾与展望

2015-04-13杨苗苗牟爱婷虞婷婷

杨苗苗,牟爱婷,虞婷婷

(西南石油大学石油工程学院,四川 成都610500)

引 言

干扰试井是一种多井试井方法。它是在一口(或数口)井上改变工作制度(称为“激动”),以使油层中压力发生变化;然后在另外一口(或数口)井下入高精度压力计测量压力的变化(称为“观察”),从而判断井间是否连通。通过干扰试井测试,利用高精度和高灵敏度压力计来记录观察井中的压力变化,再根据记录的压力变化资料确定地层的连通情况、断层的封闭性,还可以求出井间地层的流动系数、导压系数和储能系数等地层参数。

干扰试井是判断井间连通性以及计算导压系数等储层参数的最早也是最有效的方法。目前,国内外对于井间干扰试井的研究已经形成了一套基本完整的体系,尤其是对均质油藏干扰试井的研究已经比较成熟。但是,对于双重介质油藏、多层油藏等的干扰试井研究还不够完善。本文详细介绍了国内外均质油藏、双重介质油藏以及多层油藏干扰试井的发展历程与研究近况,对干扰试井的影响因素进行了分析总结,并对干扰试井发展前景进行了展望,对于深刻了解干扰试井以及指导油田的实际生产具有重要意义。

2 干扰试井的解释方法

2.1 均质油藏中干扰试井解释方法

均质油藏中干扰试井解释方法有2种:极值点分析法和图版拟合法。国内外关于均质油藏干扰试井方法的研究比较多,相对比较完善。

Theis早在1935年就第一个给出了在均质无限大油藏中由其他点流速变化引起的压力变化的解,Jacob称之为“干扰试井”。

对于求取地层参数方面的研究,Noaman A.F.El-.Khatib(1987)提出一种新的干扰试井分析方法:tp'和1/t的半对数关系曲线是一条直线,利用该直线的截距和斜率就可以分别估算流动系数kh/μ和储集系数。该方法使得干扰试井可以更快捷更方便地求取储层参数。2010年,N.Martínez R.和 F.Samaniego V.运用压力导数,对El-Khatib关于压力干扰试井的方法进行了进一步的研究和优化。对于线性流,1n│/∂t│ 与1/t的关系曲线为一条直线,斜率为mL,截距为bL;对于球形流,1n│/∂t│ 与1/t的关系曲线为一条直线,斜率为msph,截距为bsph。利用直线的斜率与截距可以计算一些需要的参数。

1990年,曲线自动拟合法的提出是干扰试井发展史上一次重要的突破。该方法是由张望明、曾萍提出的,其假设地层为均质无限大油藏。这种新方法既可以一次性地解释同一油藏中各激动井与观测井之间的不同渗透率,又节省了测试时间,而且减少了测试仪器的使用。

随后,董明、席裕庚在1997年提出了一种基于遗传算法的干扰试井解释方法。该方法的优点在于它不需要目标函数连续,不需预估初值,算速快、精度高。刘启国,陈彦丽等人(2006)研究了不关井干扰试井模型和解释方法,假设激动井和观察井都是均质无限大气藏直井。用压力叠加的方法建立考虑观察井开井生产情形时的干扰试井模型,可以更好地对油田干扰试井资料进行分析解释,从而指导油田实际生产。2010年,胡小虎等人研究了多井干扰反褶积试井方法,在单井压力-流量反褶积算法的基础上,提出多井情况下的压力-流量反褶积算法。

均质地层干扰试井相对比较简单,大多数解释方法是基于极值点分析法和图版拟合法。通过对国内外均质油藏干扰试井的大量文献调研发现,大部分研究目的和方向都在于使得参数求取更加方便、减少测试时间、提高运算速度与精度等。随着对均质油藏干扰试井的不断研究和改进,目前该方面的发展已相对较成熟。

2.2 双重介质油藏中干扰试井解释方法

20世纪80年代,国内外学者开始了对双重介质油藏干扰试井的分析和研究。目前为止,双重介质油藏干扰试井已经有了一套有效的解释方法,但还没有形成完整的体系。

在国外,1982年,Deruyck等人首次提出了一种用来分析双重介质油藏的干扰试井系统分析法,用于天然裂缝性油藏以及多层油藏。他们所用的解释方法是图版拟合法,并给出了实例验证分析。

20世纪90年代末,Hugo Araujo N等人(1998)利用地统计学方法建立了各向异性天然裂缝性双重介质油藏的数学模型,并将传统解释方法与该地质模型的解释方法相比较。

在国内,庄惠农、朱亚东(1986)提出了一种新的解释双重孔隙介质地层干扰压力资料的图版。通过图版拟合,可求得关于储层的渗流性能、压力传导能力、裂缝和岩块间的流动能力、裂缝系统所占的弹性容积等参数。双重介质干扰压力图版的提出对双重介质干扰试井的发展具有重要意义,使得双重介质干扰试井可以更好地指导油气田开发。随后,冯文光建立了双重介质中由两个渗透层被一个致密低渗透层隔开的垂向干扰的数学模型,并获得了变产量生产、定产量生产的精确解和定产量生产的长时渐近解。利用这些精确解可以绘制单井、多井压力恢复曲线、垂向干扰试井、垂向脉冲试井的标准曲线图版。利用长时渐近解可以导出各种应用公式、计算各种地层参数,特别是致密层的垂向渗透率。冯文光的这一研究对于双重介质干扰试井的发展有重大意义。

在双重介质试井分析中,单井试井的研究较多,已经形成了一套比较成熟有效的体系。在之前的很长一段时间里,由于缺乏双重介质干扰试井的理论曲线图版,对于双重介质地层的干扰试井解释只能使用单一介质的曲线图版。双重介质干扰试井的压力样板曲线的提出,是双重介质干扰试井发展历程中的一次重大突破。国内外学者通过研究,已经建立了一套适用于双重介质地层干扰试井的有效方法。双重介质油藏干扰试井解释的精确性在不断提高,在油田中的应用也越来越广泛。但是,由于起步较晚,目前为止,双重介质干扰试井的发展仍不完善。

2.3 多层油藏干扰试井解释方法

1985年,Bremer等人建立了一种用来分析三层油藏中垂直干扰试井数据的解析模型,并用典型曲线分析法进行了解释。该油藏含有两个可渗透层,一个低渗透层,两个可渗透层之间被该低渗透层隔开。通过将该解析模型与数值模拟方法,还有Burn的方法进行分析比较,得出这三种方法在压力响应的早期阶段有很大的不同,低渗透解析模型由于忽略了低渗透层的储集系数,所以其压力响应早期阶段出现得最快。

1994年,高承泰研究了三层油藏中套管后存在串漏垂向干扰试井的理论,建立了新的垂向干扰试井的解释模型和解释方法。新模型充分考虑了分层 值和表皮系数、分层储容比、层间越流及套管后的串漏。张继芬(1999)提出了一种确定夹层稳定性的同井层间干扰试井解释方法,为细分开发层系、挖潜难采储层提供了可靠的科学依据。

Syed Abu Faizal等人在2007年研究了双层油藏中分层以及垂直渗透率、水平井之间的距离等参数对观察井压力响应的影响。研究结果表明,在双层油藏中观察井的压力响应不同于单层油藏中观察井的压力响应,这是因为双层油藏中每个层的导压系数和储集系数不同。该研究避免了之前由于将单层油藏模型用于多层油藏中而造成的极大误差。

通过对国内外关于多层油藏干扰试井的文献调研发现,多层油藏都是采用垂向干扰试井工艺。通过垂向干扰试井可以得到井的垂向层间连通情况,为进一步指导多层油藏开发提供依据。多层油藏是一种较复杂的油藏,在开发过程中需要考虑层间窜流、各分层参数的不同等因素。目前国内外对于多层油藏干扰试井的研究,还未充分将这些因素考虑完全,所以还需要进一步的研究,以便更好地指导油气田开发。

上述各类油藏干扰试井研究成果及存在的不足:

1)均质油藏。国内外关于均质油藏干扰试井方法的研究比较多,也比较完善,已经形成了一个较成熟的体系。但是在现场实施工艺方面依然存在很多限制条件,如需要较长的测试时间等。

2)双重介质油藏。国内外学者通过研究,已经建立了一套适用于双重介质地层干扰试井的有效方法。双重介质油藏干扰试井解释的精确性不断在提高,在油田中的应用也越来越广泛。但是,双重介质地层干扰试井的研究历史较短,20世纪80年代才开始研究。目前对于该方面的研究依然不够充分,试井解释的精确性还有待提高。

3)多层油藏。多层油藏较常采用垂向干扰试井工艺,目前关于多层油藏的干扰试井越来越受到重视。国内外学者在前人研究的基础上,不断地进行优化和改进,已经形成了一套行之有效的方法。然而,多层油藏干扰试井的研究起步较晚,而且影响干扰试井压力响应的因素也较多,如各层渗透率、导压系数等的不同。目前这些影响因素还没有完全考虑在内,所以试井结果还有待优化。

3 干扰试井的影响因素研究

在干扰试井的研究中,井储系数、表皮系数以及试井设计参数误差等等都对试井解释的结果有很大影响。国内外针对这些影响因素对干扰试井进行了不断地改进,使得干扰试井的结果越来越精确。

3.1 井筒储集系数与表皮系数对干扰试井的影响

井筒储集与表皮系数对干扰试井的结果有很大影响,国内外从很早就开始了对这一影响因素的研究。1976年,J.R.Jargon研究了干扰试井激动井中考虑井筒储集和井壁污染对导压系数 和储集系数 的影响。研究结果表明,如果不考虑井筒储集与井壁污染对干扰试井的影响,会导致导压系数 偏低,而储集系数 偏高。这一研究大大提高了干扰试井结果的精确性。

随后,Y.Tongpenyai和 Rajagopal Raghavan(1981),Kamal(1986)以及 Ogbe和Brigham(1989)等都研究了激动井和观察井中考虑井筒储集与表皮系数时,对干扰试井参数的影响。其中,Y.Tongpenyai和Rajagopal Raghavan的研究结果表明,如果只有一口井中存在井储与表皮的影响,那么观察井中的压力响应与储集效应发生的位置无关。另外,Kamal是基于典型曲线法,针对垂直干扰试井的研究。他应用早期阶段数据,所以减少了测试时间,也节省了垂直干扰试井的经济成本。

3.2 其他因素对干扰试井的影响

除了井储与表皮对干扰试井有影响之外,潮汐、观察井中流体的流动以及试井参数的设计等因素都对干扰试井有着较大的影响。

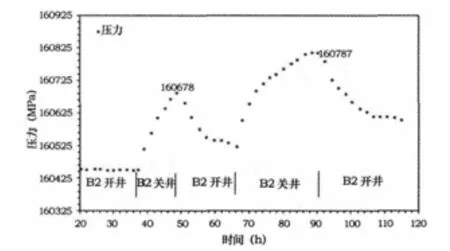

针对潮汐对干扰试井的影响,闫为格等人(1996)详细描述了根据潮时、潮高进行潮汐修正的一套经验方法,给出了校正经验公式及相应的计算机程序,很好地消除了潮汐引起的试井解释误差(图1,图2)。

图1 未经潮汐修正的干扰压力曲线

图2 经过潮汐修正后的干扰压力曲线

在进行干扰试井时往往假设地层是均质的,但是在一些比较复杂的地层,这样的假设就不能得到比较准确的结果。针对这种情况,Rajagopal Raghavan等人(2004)研究了小范围非均质性对干扰试井分析的影响,使得干扰试井得到进一步发展。

之前对于水平井干扰试井的分析,都是忽略水平观察井中流体的流动,而用一个点来表示水平观察井,这样会对试井解释结果造成一定的误差。2005年,M.Al-Khamis,E.Ozkan与R.Raghavan通过对一个半解析模型的分析研究,得到只有当激动井与观察井(水平井)之间的相对距离Δy/Lh(Δy表示2口井在y方向上的距离,Lh表示水平井长度)大于3,并且井之间相互平行时,观察井才能用一个观测点来表示。

2012年,E.S.Adewole分析了含有两个定压边界的油藏干扰试井。分析的结果表明,如果储层是各向同性的,那么干扰试井测试时间应该小于水窜时间(即为水窜时间)才能得到较好的结果。而且在存在邻井干扰的情况下,水平井比直井生产速度更快。

2013年,王杰通过对胜利油区干扰试井测试资料进行调研发现,试井设计参数误差较大导致干扰时间估算不准确是干扰试井测试失败的主要原因。针对干扰试井设计的各影响因素进行了分析,得出了干扰试井设计参数选取中的一般规律和综合考虑各种影响因素的方法。

表1列举了干扰试井的主要的影响因素及其影响机制。

表1 干扰试井影响因素及影响机制

4 干扰试井的应用

干扰试井除了可以确定地层的连通情况、断层的封闭性,以及求取井间地层的流动系数、导压系数和储能系数等地层参数外,在实际油田开发中的研究应用也有很多。

例如,庄惠农(1977)提出应用井间压力干扰方法可以研究油层情况。2008年,杜鹃红分析了干扰试井技术在油藏描述和动态调整中的应用,可以有效地指导油田开发调整,提高油田开采效益。2011年,刘冬梅、张河提出,应用干扰试井技术可以确定油井来水方向。该应用具有现场便于实施、施工费用低、见效快、测试结果可靠的优点,为油水井后续措施提供了资料和依据。2013年,Mojtaba P.Shahri和 Stefan Z.Miska提出了一种利用干扰试井计算泊松比的方法。该方法依据广义扩散系数方程,不仅在实际应用中操作方便,而且还拓宽了干扰试井的应用范围。2014年,Charles U.Ohaeri等人研究分析了多井干扰试井在评价深水气藏储层连通性以及天然气原始地质储量方面的应用。利用干扰试井可以简单有效地估算油气地质储量,以便及早地进行油田评价并制定相关开发方案。同年,王杰研究了干扰试井在复杂断块油藏评价中的应用,为复杂断块油藏部署开发井网、完善注采关系以及实施高效注水开发提供可靠的科学依据。

5 结论与展望

1)通过对大量国内外关于干扰试井的文献调研发现,对于均质油藏干扰试井的研究已经形成了一套相对完整的体系。事实上,在进行干扰试井时往往假设地层是均质的。

2)调研发现对双重介质油藏、多层油藏以及复合油藏等相对复杂油藏的研究较少。地层越复杂,干扰试井的设计与解释也就越复杂。例如,分层油藏的干扰试井设计中,必须充分考虑分层储容、表皮以及层间越流的影响。因此,针对这些非均质地层的研究是未来干扰试井的主要方向,对于该领域的不断发展与更新具有重要推动意义。

3)在干扰试井影响因素的研究中,井筒储集系数与表皮系数对干扰试井影响的研究较多,但对于诸如非均质性、井中流体的流动以及其他影响因素的研究就相对较少,而这些影响因素对于干扰试井的发展具有重要的意义。所以今后应该注重对于这些影响因素的研究。

4)影响干扰试井的因素有很多,只有结合实际实施与应用,不断地发现与改进才能使得干扰试井的误差更小,最终的解释结果更加精确,而且所获得的地层参数也更接近其实际值。

5)干扰试井是一种复杂且重要的试井方法,已得到越来越多的国内外学者的重视。在以后的发展中,应该继续加深对干扰试井各方面的认识与研究,使其更好地指导油气田开发。

[1]刘启国,陈彦丽,张烈辉,等.不关井干扰试井模型和解释方法研究[J].油气井测试,2006,15(1):10-12.

[2]邓英尔,刘树根,麻翠杰.井间连通性的综合分析方法[J].断块油气田,2003,10(5):50-53.

[3]Pierre-David Maizeret.Methods to obtain quick estimates of formation parameters in interference tests derived from features of the line-source solution--theory and application[J].SPE Reservoir Evaluation &Engineering,SPE 163139,2013,16(1):29-39.

[4]Theis C.V.The relation between the lowering of the piezometric surface and the rate and duration of discharge of a well using groundwater storage[J].Eos Transactions American Geophysical Union,1935,16,pt.2(2):519-524.

[5]庄惠农,朱亚东.双重孔隙介质井间干扰样板曲线研究[J].石油学报,1986,7(3):63-72.

[6]Bremer R.E.,Hubert W.,Saul V.Analytical model for vertical interference tests across low-permeabilityzones[J].Society of Petroleum Engineers Journal,1985,25(3):407-418.

[7]高承泰.串漏垂向干扰试井的特征及解释方法[J].石油学报,1994,2(15):65-75.

[8]Jargon J R.Effect of wellbore storage and wellbore damage at the active well on interference testanalysis[J].Journal of Petroleum Technology,1976,28(8):851-858.

[9]Tongpenyai Y,Raghavan R.The effect of wellbore storage and skin on interference test data[J].Journal of Petroleum Technology,1981,33(1):151-160.

[10]Kamal M M.Effects of wellbore storage and skin on vertical-permeability testing[J].SPE Formation E-valuation,SPE 13250,1986,1(5):481-496.

[11]Ogbe D O,Brigham W E.A correlation for interference testing with wellbore-storage and skin effects[J].SPE Formation Evaluation,1989,43(3):391-396.

[12]闫为格,胡速,刘宗昭.潮汐对干扰试井的影响及校正[J].中国海上油气(地质),1996,10(1):49-53.

[13]Raghavan R,Roesler R R,Tureyen O I.Effect of scaleup and aggregation on the analysis of interference tests[J].SPE Reservoir Evaluation & Engineering,2004,7(6):392-398.

[14]M.Al-Khamis,E.Ozkan,R.Raghavan.Analysis of interference tests with horizontal wells[J].SPE Reservoir Evaluation & Engineering,SPE 84292,2005:337-347.