2001-2012年杭州市旅游经济与生态环境耦合态势研究*

2015-04-08王宁

王宁

(广东机电职业技术学院,广东 广州510515)

引言

马斯洛的社会需求理论告诉我们,随着恩格尔系数的不断下降,人们的需求层次在提升,也就是说解决温饱问题已不再是国人需求的主流,取而代之的是享乐、舒适主义的追逐,追求更加美好的生活品质,其中旅游业正好处在这一需求层次上[1]。据统计,2012年国内旅游人数达29.57亿人次,收入达22 706.22亿元,出境旅游人数为8 000亿人次,而《2013年旅游经济运行分析和2014年发展预测》报告更是指出,2014年国内旅游将迎来一个新的增长高潮,旅游人数预计达33亿人次,同比将增长11.6%。可以说旅游业将成为中国新一轮消费需求和经济增长的热点[2-3]。然而,令人遗憾的是期间带来了一系列的生态环境问题,且日益成为各地区旅游业(乃至区域经济)可持续发展的桎梏或障碍。众所周知,旅游业属于典型的环境依托型产业,其发展离不开生态环境的资源支撑。为此,如何在推进旅游业快速发展的进程中,减少对生态环境的“外在扰动”,进而实现二者之间的耦合协调发展,已成为当前学术界广为关注的热点问题。

如刘长生等[4]23基于“优化控制理论推导出环境保护与旅游经济协调发展的可能性,即二者之间可以实现总体或局部最优水平、实现双赢发展,并指出当前排污费对于改善环境质量具有不确定性,所以突破‘费改税’瓶颈,从法律和旅游规划上规范旅游生产者行为,加强环境保护的政府公共职能以及公众教育等是关键”。潘华丽[5]3在学位学文论文中指出基于旅游业快速发展对环境保护带来的多重负面影响以及构建“两型社会”的大背景下,研究了旅游经济系统与生态环境系统的耦合关联及其基于环境税的协调机制等具有重要的理论和现实意义。翁钢民[6]、郑芳[7]、石慧春[8]、崔峰[9]、邹永广[10]等学者也基于旅游经济与生态环境的内涵及其之间的耦合关联,构建相关识别体系,采用物理学耦合容量模型和偏向关系数等,对二者之间的协调发展水平进行量化判别和优化调控。但总的说来,现有研究由于国内社会经济发展阶段的制约基本处于起步阶段,研究比较零碎,其次研究中对于旅游经济与生态环境之间的内在关联交代不清,至于用什么指标来反映各自的内涵,又该如何去识别主导影响要素等缺乏一个系统的梳理。本文试图基于二者内涵及其相互关系的辨别,构建旅游经济与生态环境耦合协调发展的识别体系,再以2001-2012年的杭州市为样本单元展开实证分析。以期为今后相关研究提供参考和借鉴,也期望为杭州市旅游经济和环境保护的协调健康发展提供依据。

一、旅游经济与生态环境的关系及其识别体系构建

(一)旅游经济

旅游经济学将其定义为:以旅游者的旅游活动为前提而囊括的旅游者与旅游企业之间以及旅游企业与相关企业之间所表现出来的各种经济关联(经济活动和经济关系)的总和[11]8。其是依托资源(自然景观资源和人文景观资源)和环境(舒适宜人的城市环境)而发展起来的一个终极需求性产业——是其他产业产品的消费市场,与吃、住、行、购、游、娱等六大旅游要素密切相关;发展的基础是资源环境的支撑和相关基础设施建设的保障——旅游目的地的景观资源越丰富、城市(休闲、购物、娱乐、通行等)环境越好,则其对应的旅游经济规模、发展速度和质量等越高,反之,则意味着低水平的旅游经济规模、发展速度和质量;同时也是地区国民经济运行的重要组分,对带动区域经济发展、创外汇、解决劳动就业和扩大消费市场等起着不容忽视的作用。为此,学术界通常从入境旅游人数和收入、国内旅游人数和收入、旅游总收入及其占GDP的比重、入境人数占旅游目的地常住人口的比重等指标予以表征其旅游经济的发展水平[6-10](具体见表1)。

(二)生态环境

是指影响人类生存与发展的大气、水、土和生物资源的统称,是关系到人类社会经济生产生活可持续发展的复合生态系统。需要说明的是,本文主要指的是城市生态环境。因此,城市居民为满足自身多层次生理心理需求而必须时刻与生态环境系统进行物质、能量和熵的交换转化与传递,生态环境在某种意义上来说是人类生存和发展基本条件。其次,生态环境具有地理环境整体性特征,在地理运动的作用下将各地区链接为一个有机整体,在某种意义上具有“公共池塘”的属性,竞争性和排他性较差,而“产权区域”视角的国家或地区却具有分割性特征,更多代表的是“私人利益”,竞争性和排他性较强,这也是经济发展与生态环境问题矛盾的根源所在[12]。再者,生态环境复合生态系统具有承载能力之说,即生态“阀值”,只有当面临的“外界扰动”不超出生态“阀值”范围才能保持复合生态系统的稳定和高级化演进,否则带来的是复合生态系统的崩溃与退化。关于城市生态环境水平,学术界通常从压力(Pressure)—敏感(Sensitivity)—弹性(Elasticity),(简称PSE模型)[13-14]或者压力(Pressure)—状态(Status)—响应(Response),(简称PSR)[15]模型来考究,具体选取工业废水排放达标率、固体废弃物综合利用率、森林覆盖率、城市污水排放量、城市污水集中处理率、工业二氧化硫排放量、工业烟尘排放量和人均公共绿地面积来表征[6-10]。

(三)内在关联

如前所述,旅游经济属于典型的环境依托型产业,因优越的资源环境而形成、存在与发展,一方面对城市环境带来某种程度的“外在扰动(或压力)”,造成生态环境问题的出现,另一方面为城市环境的改善提供资金支持;而城市环境为旅游经济发展提供基本条件和支撑,同时在某种程度上承载旅游者带来的“扰动(或压力)”,但当“外在扰动(或压力)”超过自身生态“阀值”时,又反过来制约旅游经济的可持续发展。二者是一对相互影响、相互制约的有机复合生态环境统一体,理论上彼此间是一对相互促进的“人地共生”关系,是经济学中的“发展”与“保护”的关系。而耦合协调发展则是实现这一“共生”关系的有力保障。从这个视角来说,相关研究可以借助物理学中的耦合容量模型来判别其耦合发展态势[16]878,借助灰色关联系数来揭示其主要影响要素[17],进而为有针对性的“响应”调控对策与措施提供依据。下面本文试图借助物理学的耦合容量模型,选取杭州市对其耦合发展态势进行实证分析。

二、杭州市旅游经济与生态环境耦合态势实证分析

(一)研究对象与数据来源与分析

1.研究对象

杭州市位处中国东南沿海北部,是浙江省的省会,也是中国15大副省级城市之一,战略地位重要,是长三角、华北地区的主要中心节点,华东地区的经济、金融、文化与交通通信中心以及杭州都市经济圈的核心;同时也是中国首批国家历史文化名城和全国重点风景旅游城市、国家旅游局确定的中国最佳旅游目的地城市,自古有“人间天堂”的美誉。近年来随着全球经济一体化和中国经济发展水平的不断提升,杭州市的旅游业也得到了飞速的发展。据统计,杭州市入境旅游人数由2001年的81.84万次人数增加到2012年的331.12万人次,年均增幅达25.38%,国内旅游人数由2001年的2 510.14万人次增长到2012年的8 236.88万人次,而旅游增收入则由初始的249.7亿元增长到研究期末的1 392.3亿元,使得其占GDP的比重持续上升,由初始的15.92%增长到末尾的17.85%。然而,与此同时引发了一系列生态环境问题,如三废(工业废渣、废气、废水)排放量在动态变化增加以及交通拥挤等。因此选取杭州市为样本单元展开实证分析具有典型的代表性和现实意义。

2.数据来源与处理

本文所使用的数据污染特殊说明,均直接或间接来源于2002-2013年《杭州市统计年鉴》、杭州市环境公报等。为了实现选取指标的可比性,文中首先需要对各指标进行标准化处理,其中效益指标(正向指标):X′ij=(Xij-Xjmin)/(Xjmax-Xjmin);成本指标(负向指标):X′ij=(Xjmax-Xij)/(Xjmax-Xjmin)。

3.研究方法

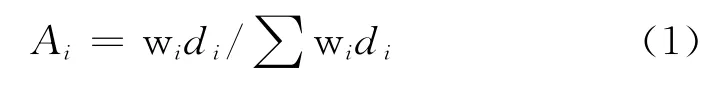

首先运用熵值法对旅游经济发展水平和生态环境发展水平进行测度,其次运用物理学耦合容量模型对二者之间的耦合态势进行判别,接着运用障碍度计算公式判别主要影响因素,至于具体的计算公式,由于熵值法[16]878和物理学耦合容量模型[18]41目前研究已经非常多,为此文中对其具体的计算步骤不予展开,而障碍度计算公式如下[19]:

式中为单项指标对旅游经济(生态环境)发展水平的影响程度,wi为各个指标权重,di为各指标的标准化值。通常选用0.05作为划分标准,进而通过出现频率确定主要影响要素。

(二)评价结果与分析

在对相关指标进行标准化处理后,通过上述方法对2001-2012年的杭州市旅游经济和生态环境的耦合发展态势进行判别,结果如下。

1.指标权重

从表1中可以看出,杭州市旅游经济发展的主要影响要素是入境旅游人数(0.135)、国内旅游收入(0.150)、国内旅游人数(0.132)和旅游总收入(0.122)等指标,而作为最不明显的指标是国内旅游人均消费(0.053)和旅游总收入占GDP的比重(0.089)两个指标,也就是说这两个指标的变化幅度不是很大;而生态环境发展的主要影响要素是固体废弃物综合利用率(0.170)、森林覆盖率(0.211)和工业二氧化硫的排放量(0.160),而作用相对不明显的当属城市污水排放量(0.076)和工业烟尘排放量(0.074)两个指标。

表1 杭州市旅游经济与生态环境评价指标的信息熵、效用值和权重

通过障碍度要素的分析可以看出(见表2),杭州市旅游经济发展的主要制约因素是国内游客人均消费、旅游收入占GDP的比重以及入境旅游人数占常住人口的比重,三者出现的频率一样,都是0.83;而生态环境发展的主要制约因素是城市污水排放量(出现频率为0.91),其次为城市污水集中处理率和工业烟尘排放量,二者出现的频率都为0.83。与熵值法计算所得到的指标权重基本吻合。

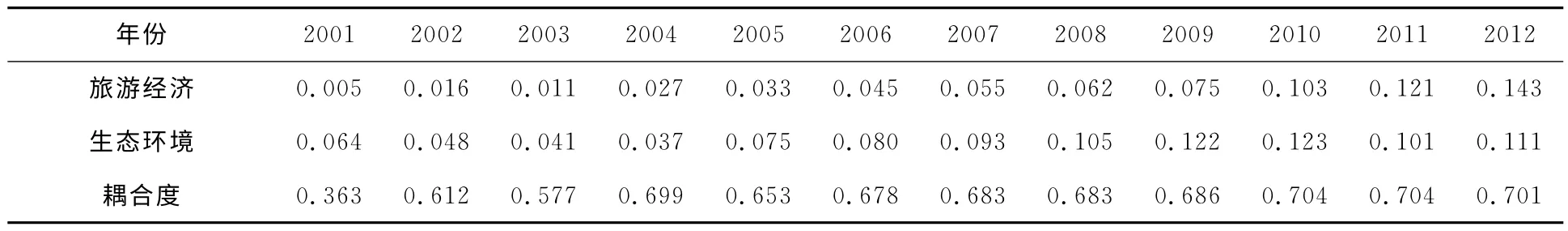

2.旅游经济发展水平

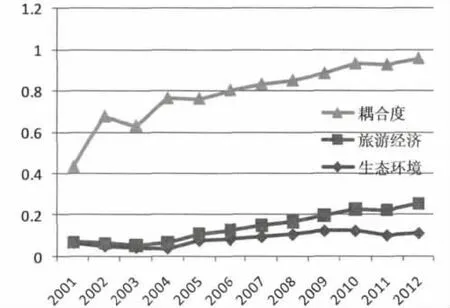

从表3中可以看出,2001-2012年杭州市的旅游经济发展水平得到了极大的提升,总量水平由初始的0.005增长到末期的0.143,增加了28倍之多,年均增速更是达到了46.67%;从时序上来看,2001-2003年处于波动性增长中,由0.005增长到0.016再下降到0.011,年均增幅为0.002,2004-2008年处于中等水平增长中,年均增幅为0.007,而2009-2012年相对来说处于快速增长中,年均增幅达到了0.017。从这个视角我们可以说,在研究期内,杭州市的旅游经济发展呈现出了一定的阶段性特征——相对缓慢增长期、相对快速增长期和快速增长期3个阶段,且其发展的趋势良好,表现出了强劲的增长势头(见图1),为此有必要重新认识旅游经济在杭州市乃至全国其他城市的经济发展中的地位和作用,以及相应的战略布局和落实安排;另一个方面也意味着更多的生态环境“外在扰动”,同样需要合理处理好发展与 保护的内在关联,达到协调“共生”的目标。

表2 旅游经济和生态环境的障碍因素及出现频率

表3 2001-2012年杭州市旅游经济与生态环境发展耦合度

3.生态环境发展水平

表3表明,2001-2012年,杭州市的生态环境发展水平有了较大幅度的提升,由2001年的0.064增长到2012年的0.111,差不多增加了一倍,时序演变上同样呈现出明显的阶段性特征:2001-2004年呈现出明显的下降趋势,由初始的0.064下降到2004年的0.037,下降了差不多有一半;2005-2010年又呈现相对明显的上升趋势,由2005年的0.075上升到2010年的0.123;之后呈现出下降趋势。总的来说,是在动态中增长——先降后增再降,但相对旅游经济发展水平来说,增幅不大(见图1)。

图1 杭州市旅游经济与生态环境耦合发展度

4.耦合发展态势

研究期内,总的来说,杭州市的旅游经济与生态环境的耦合发展态势在动态中实现了快速的提升,耦合度由初始的0.363增长到末期的0.701,按照相关研究耦合度的等级划分可知[18]42,杭州市旅游经济与生态环境的耦合发展水平已由低度耦合协调发展阶段(耦合度在0.4以内)迈入了高度耦合协调发展阶段(耦合度在0.5-0.8之间);时序上同样存在明显的阶段性特征:2001-2003 年间,处于波动性增长中,先剧增后缓慢下降,而在2004-2012年基本上呈现出明显的增长趋势,但到2011年又有下降的趋势,与生态环境发展水平呈现出相类似的发展趋势(见表3)。但同时也要看到,旅游经济和生态环境的发展差距在拉大,按照正常的逻辑,二者的耦合协调是否在往反方向演进,即耦合度将会下降,换句话说就是,旅游经济的发展在某种程度上已经在制约着生态环境的发展,而生态环境也即将对旅游经济的发展产生“束缚”作用。

三、结论与展望

旅游经济属于典型的资源环境依托型产业,其发展一方面对区域经济和生态环境发展带来积极效应,比如创收、扩大市场、提供就业、增加环保发展资金等;另一方面又带来极大的负向效应,如交通拥挤、环境恶化等,在某种程度上制约着城市可持续发展进程的有序推进。其与生态环境是一对相互影响、相互作用、相互制约的矛盾统一体,在某种意义上,二者之间的关系可以概括为“发展”和“保护”的关系。基于当前旅游产业快速发展的大背景和已有研究的相对缺乏,本文对二者之间的耦合关联展开了理论与实证分析。

概念认知指出,旅游经济是基于旅游活动而展开的一系列经济关联,资源环境是其发展的基础,生态环境是关系到人类社会经济生产生活活动可持续发展的复合生态系统;“产权区域”视角的旅游经济更多代表的是“私人利益”,竞争性和排他性较强,而生态环境具有地理环境整体性特征,在地理运动的作用下而将各地区链接为一个有机整体,在某种意义上具有“公共池塘”的属性,竞争性和排他性较差,二者之间的属性差异是导致“发展”与“保护”矛盾存在的根源所在;复合生态系统属性,可以运用物理学的耦合容量模型、灰色关联系数等方面对二者之间的耦和发展态势和主要影响要素进行判别。

杭州市的实证分析指出,在研究期内,旅游经济和生态环境都得到了较大水平的提升,其中旅游经济的提升最为明显,总量水平增加了28倍之多,而生态环境的增长幅度相对要小,二者之间的耦合度也表现出了长足的增长趋势,已经实现由初始的低水平耦合协调发展阶段迈入到高水平耦合协调发展阶段。与此同时,三者(旅游经济、生态环境及二者的耦合度)都表现出了明显的阶段性特征,且阶段划分大体相同,都划分为3个阶段;但旅游经济和生态环境的发展差距开始在拉大,即杭州市的旅游经济发展在某种程度上影响着生态环境发展水平的提升,而生态环境也即将成为旅游经济发展的“束缚”抑或“桎梏”,如果不妥善处理好二者之间的关系,必然会对其旅游经济的可持续发展产生不利影响。

旅游经济和生态环境本质属性的认知认为,二者是一个基于产权区域的“私人利益”和地理环境整体性的“公共池塘利益”的区域博弈。结合杭州市障碍度因素分析,本文认为杭州市要实现旅游经济和生态环境的耦合协调发展需要做好以下几个方面的处理:一是转变政府职能,实现从经济职能向经济和服务相结合职能转变,弱化“产权区域”的负外部效益;二是合理定位旅游经济的规模、开发速度与时序,确定的基本前提是生态环境承载力的大小,以“共生”发展为目标;三是加大生态环境保护的投入资金,用于改善对城市生态环境的治理、对旅游相关基础设施的建设;四是障碍度要素分析指出国内游客人均消费、旅游收入占GDP的比重以及入境旅游人数占常住人口的比重是其旅游经济发展的主要障碍,从这个视角来说,需要延伸旅游产品的产业链条,构建多层次的旅游消费路径;城市污水排放量、城市污水集中处理率和工业烟尘排放量等是生态环境发展的主要障碍,因此加快产业转型,逐步重组、兼并、停产、迁出高污染、高能耗的产业,大力发展低能耗的绿色产业,以及加大城市污染治理是关键;五是加强城市居民和旅游者的环保意识,可以设立奖罚监管体制予以促进等。

[1]Wang H,Jiang B.A quantitative study on the coordinated development of costal city’s ecological environment and tourist economy[J].Journal of Arid Land Resources and Environment,2006,20(5):115-119.[王 辉,姜斌.沿海城市生态环境与旅游经济协调发展定量研究[J].干旱区资源与环境,2006,20(5):115-119.]

[2]Liu J,Zhao JJ,Zhang GH.Spatial econometric research on the relationship between tourism industry agglomeration and tourism economic growth in China[J].Economic Geography,2013,33(4):186-192.[刘佳,赵金金,张广海.中国旅游产业集聚与旅游经济增长关系的空间计量分析[J].经济地理,2013,33(4):186-192.]

[3]Xu PY,Chen R.Geographic concentration and China’s tourism service export instability[J],Economic Geography,2013,33(10):168-173.[许培源,陈蓉.中国旅游服务出口地理集中度与出口不稳定性关系研究[J].经济地理,2013,33(10):168-173.]

[4]Liu CS,Jian YF.Study on the coordinative development between environmental preservation and tourism economy[J].Tourism Tribune,2010,25(10):23-30.[刘长生,简玉峰.环境保护与旅游经济协调发展研究:基于中国四大世界自然与文化遗产旅游目的地的面板数据分析[J].旅游学刊,2010,25(10):23-30.]

[5]Pan HL.Research on the tourism economy and ecological environment effect based on the environment tax[D].Jinan:Shandong Normal University,2013.[潘华丽.环境税背景下旅游经济与旅游生态环境效应研究[D].济南:山东师范大学,2013.]

[6]Weng GM,Lu C.A study on the coordinated development evaluation of tourism economy and urban environment:Take Qinhuangdao City as example[J].Ecological Economy,2010,4(3):28-31.[翁钢明,鲁超.旅游经济与城市环境协调发展评价研究:以秦皇岛市为例[J].生态经济,2010,4(3):28-31.]

[7]Zheng F,Mi WB,Wen Q.Environmental economic policies application and research progress in tourism economy:A rough review[J].Ecological Economy,2013(4):128-131.[郑芳,米文宝,文琦.旅游经济发展中的环境经济政策应用及研究进展[J].生态经济,2013(4):128-131.]

[8]Shi HC,Liu L,Wang BL,et al.Study on coordinated development of tourism economy and urban ecological environment in Lanzhou City[J].Journal of Northwest Normal University(Natural Science),2012,48(4):108-114,120[石惠春,刘鹿,汪宝龙,等.兰州市旅游经济与城市生态环境协调发展研究[J].西北师范大学学报(自然科学版),2012,48(4):108-114,120.]

[9]Cui F.Coordinated development degree of tourism economy and ecological environment in Shanghai[J].China Population,Resources and Environment,2008,18(5):64-69.[崔峰.上海市旅游经济与生态环境协调发展度研究[J].中国人口·资源与环境,2008,18(5):64-69.]

[10]Zou YG,Zheng XM.Evaluation on the coordination between tourism economy and ecological environment in Xiamen[J].Journal of Jiangxi Science &Technology College,2011(1):106-110.[邹永广,郑向敏.厦门市旅游经济与生态环境协调性评价研究[J].江西科技师范学院学报,2011(1):106-110.]

[11]Tian L.Tourism Economy[M].Beijing:Science and Technology Publishing House,2004.[田里.旅游经济学[M].北京:科技出版社,2004.]

[12]Sun PJ,Zhao F,Ding SB.The theoretical basis and the research significance of regional externalities[J].Areal Research and Development,2013,32(3):1-4,26.[孙平军,赵峰,丁四保.区域外部性的基础理论及其研究意义[J].地域研究与开发,2013,32(3):1-4,26.]

[13]Sun PJ,Xiu CL.Study on the vulnerability of economic development in mining cities based on the PSE Model[J].Geographical Research,2011,30(2):301-310.[孙平军,修春亮.基于PSE模型的矿业城市经济发展脆弱性研究[J].地理研究,2011,30(2):301-310.]

[14]Sun PJ,Xiu CL,Wang ZZ.Assessment of mining-city’s ecological-fragility on changes based on the PSE model[J].Economic Geography,2010,30(8):1354-1359.[孙平军,修春亮,王忠芝.基于PSE模型的矿业城市生态脆弱性的变化研究:以辽宁阜新为例[J].经济地理,2010,30(8):1354-1359.]

[15]Levrel H,Kerbiriou C,Couvet D,et al.OECD pressure–state–response indicators for managing biodiversity:A realistic perspective for a French biosphere reserve[J].Biodiversity and Conservation,2009,18(7):1719-1732.

[16]Sun PJ,Xiu CL,Zhang TJ.Identification of coupling relationship between urbanization and ecological environment in Jilin from entropy change perspective[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2014,25(3):875-882.[孙平军,修春亮,张天娇.熵变视角的吉林省城市化与生态环境的耦合关系判别[J].应用生态学报,2014,25(3):875-882.]

[17]Liu YB,Li RD,Song XF.Grey associative analysis of regional urbanization and eco-environment coupling in China[J].Acta Geographica Sinica,2005,60(2):237-247.[刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国区域城市化与生态环境耦合的关联分析[J].地理学报,2005,60(2):237-247.]

[18]Sun PJ,Ding SB,Xiu CL.Analysis of the coordination of population-economy-space in Beijing[J].City Planning Review,2012,36(5):38-45.[孙平军,丁四保,修春亮.北京市人口-经济-空间城市化耦合协调性分析[J].城市规划,2012,36(5):38-45.]

[19]Wang RY,Zhao GX,Zhou W,et al.Assessment and dynamic changes of environmental vulnerability at county level:A case study in Kenli County of the Yellow River Delta,China[J].Acta Ecologica Sinica,2009,29(7):3790-3799.[王瑞燕,赵庚星,周伟,等.县域生态环境脆弱性评价及其动态分析:以黄河三角洲垦利县为例[J].生态学报,2009,29(7):3790-3799.]