典型岩溶山区植被恢复对土壤团聚体分布及稳定性的影响

2015-03-14蒋忠诚马祖陆罗为群

胡 阳, 邓 艳, 蒋忠诚, 马祖陆, 罗为群, 朱 鑫,4

(1.桂林理工大学 环境科学与工程学院, 广西 桂林 541004 ; 2.中国地质科学院 岩溶地质研究所, 广西 桂林 541004;

3.国土资源部 岩溶生态系统与石漠化治理重点实验室, 广西 桂林 541004; 4.桂林理工大学 土木与建筑工程学院, 广西 桂林 541004)

典型岩溶山区植被恢复对土壤团聚体分布及稳定性的影响

胡 阳1,2,3, 邓 艳2,3, 蒋忠诚2,3, 马祖陆2,3, 罗为群2,3, 朱 鑫2,3,4

(1.桂林理工大学 环境科学与工程学院, 广西 桂林 541004 ; 2.中国地质科学院 岩溶地质研究所, 广西 桂林 541004;

3.国土资源部 岩溶生态系统与石漠化治理重点实验室, 广西 桂林 541004; 4.桂林理工大学 土木与建筑工程学院, 广西 桂林 541004)

摘要:[目的] 了解岩溶山区植被恢复对土壤团聚体分布及稳定性的影响。[方法] 通过野外调查与室内分析,研究了广西壮族自治区平果县果化镇典型岩溶峰丛洼地荒地、草地、灌丛、林灌4种不同植被覆盖下土壤的基本理化性质、团聚体的分布及稳定性特征。[结果] (1) 土壤中>0.25 mm的水稳性团聚体含量与土壤的容重显著负相关,与全土有机碳含量极显著正相关; (2) 土壤水稳性团聚体以2~1,1~0.5和<0.25 mm粒级的含量居多。>0.25 mm粒级的团聚体,在草地、灌丛和林灌中明显高于荒地,在表层土中明显高于下层土;(3) 随土层深度的增加,土壤团聚体的破坏率增大;土壤团聚体的破坏率:草地<灌丛<林灌<荒地,草地和灌丛的平均重量直径和几何平均直径明显高于荒地和林灌。[结论] 植被的恢复提高了团聚体的稳定性,且草地和灌丛土壤的团聚体稳定性更高,更有利于水土保持,可以作为该区域水土保持的主要植被类型。

关键词:团聚体分布; 团聚体稳定性; 岩溶山区; 植被恢复; 机械组成

由于受地理位置、地形地貌、气候、土壤结构及人类活动等多种因素的影响,西南岩溶区一直是中国水土流失最为严重,生态环境最为脆弱的地区之一[1]。通过植被恢复增加土壤有机碳,促进土壤大小团聚体的形成,进而改善土壤环境,提高土壤生态功能是解决水土流失等脆弱生态环境问题的有效途径[2]。

土壤团聚体即土壤结构,是指土壤所含的大小不同,形状不一,有不同孔隙度、机械稳定性和水稳性的团聚体总和。它是由胶体的凝聚、胶结和黏结作用而相互联结形成的土壤原生颗粒组成的。其数量分布和空间排列方式决定了土壤孔隙的分布和连续性,进而决定了土壤的水力性质,影响土壤生物的活动[3]。同时,水稳性团聚体的数量和分布状况反映了土壤结构的稳定性、持水性、通透性和抗侵蚀的能力[4]。因此,水稳性团聚体的研究对植被土壤的水土保持和水源涵养能力的评价意义重大。

目前,国内外学者对土壤团聚体的形成理论,影响团聚体稳定性的有机质、土壤微生物、土地利用方式等影响因子,以及土壤团聚体的具体研究方法等都做了大量研究[5],但主要集中于成土条件较好的区域,对成土条件极差的岩溶山区石灰土团聚体特征研究还较少。段正锋等[6]研究发现岩溶区土地利用方式强烈影响土壤有机碳的分布及团聚体的稳定性;董亚辉等[7]研究认为岩溶山区退耕还林过程中种植对土壤磷素返还作用明显的植物(避免人为干扰),有利于退耕地林木的健康生长。俞月凤等[8]发现喀斯特森林石灰土有机碳的贮量主要分布在粗团聚体中,沿扰动递减梯度,土壤全体、各粒径团聚体有机碳含量及贮量均明显增加。李娟等[9]的研究表明团聚体活性有机碳可以有效衡量喀斯特山区土壤团聚体有机碳的动态。

本文以广西壮族自治区平果县果化镇典型岩溶峰丛洼地的荒地,退耕后的草地、灌丛、林灌土壤为研究对象,研究不同深度下的土壤机械组成、水稳性团聚体和有机碳特征,以期阐述岩溶山区植被恢复对土壤团聚体分布及稳定性的影响,为深入研究石漠化山区不同退耕模式的水土保持和水源涵养能力提供理论依据。

1研究区概况

研究区位于广西壮族自治区平果县果化镇西南的果化生态重建示范区,地理坐标为东经107°23′30″,北纬23°23′00″,属于南亚热带季风气候区(表1)。年均气温21 ℃,年均降雨量1 500 mm,每年5—9月为丰水期,4,10和11月为平水期,12月至次年4月为枯水期。该地区属典型的岩溶峰丛洼地地貌,洼地底部海拔150~400 m,峰顶海拔可达500 m,地表水系不发育。洼底主要为耕地,种植有玉米、花生、火龙果等,峰丛有少量坡耕地,植被以灌草丛为主,间有任豆、李果、扁桃等乔木。研究区岩性以纯灰岩为主,夹有少量白云岩,主要发育棕色、黄棕色和棕红色石灰土,土层浅薄,多石砾,且不连续。从洼底到峰顶土层厚度呈减小趋势,一般洼地、谷地土层较厚,多在40—60 cm之间,坡中、坡麓土层厚度多在20—40 cm之间。

2研究方法

2.1 土壤样品采集及处理

2013年5月,根据典型性和代表性原则,在研究区选择2组气候条件基本一致的荒地、草地、灌丛和林灌4种植被覆盖类型的样地。采样时,在每个样地中随机分散设置3个采样点,除去土壤表层枯枝落叶,按0—10,10—20,20—30,30—45和>45 cm分层采集。注意不要使土块受挤压,以保持原来的结构状态。剥去土块外面直接与土锹接触而变形的土壤,均匀地取内部未变形的,对应层次混合置于硬质塑料盒内,运回实验室备用。将带回的土壤沿自然结构面轻轻剥成10~12 mm直径的小土块,弃去粗根和小石块。剥样时应沿土壤的自然结构面轻轻剥开,避免受机械压力而变形,然后将样品放置风干。

2.2 测定方法

采用干筛法[10]分离出>7,7~4,4~2,2~1,1~0.5,0.5~0.25和<0.25 mm共7级土壤风干团聚体;用湿筛法[10]分离出>4,4~2,2~1,1~0.5,0.5~0.25和<0.25 mm水稳性团聚体;用比重计法[11]测定机械组成;用环刀法[12]测定容重;用低温外热重铬酸钾氧化—比色法[12]测定有机碳。

2.3 数据处理

团聚体的平均重量直径(MMD)和几何平均直径(GWD)的计算公式[13]为:

(1)

(2)

式中:Ri——某级团聚体平均直径(mm); wi——不同土壤粒级团聚体占总团聚体的比例。

土壤团聚体破坏率的计算公式[13]:

团聚体破坏率=〔(>0.25mm风干团聚体)-(>0.25mm水稳性团聚体)〕/(>0.25mm风干团聚体)×100%

表1 样地自然概况

2.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2003和SPSS 18.0软件对数据进行处理,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)对不同数据组间进行差异显著性比较,用Pearson相关系数评价不同因子间的相关关系,显著性水平设定为α=0.05。

3结果与分析

3.1 土壤基本理化性质

由表2可知,同一土层深度下,草地、灌丛、林灌的有机碳含量明显高于荒地,且随土层深度增加,有机碳含量逐渐降低。因为随着植被的正向演替,生物量逐渐增多,回归到地表的枯落物的量增大,使得草地、灌丛和林灌土壤的有机碳含量明显高于植被覆盖率低的荒地。而受地表枯落物的影响,表层土的有机碳含量显然会高于下层土。

研究区土壤以黏土和粉(砂)质黏土为主,土壤粉粒和黏粒含量较高,粉粒含量在30%以上,黏粒含量在50%以上。不同植被类型间的土壤机械组成差异不明显,但随着植被的正向演替和土层深度的增加,土壤黏粒含量逐渐减小,粉粒含量逐渐增加。因为植被覆盖率低的荒地和表层土易受雨水溅蚀和流水侵蚀,加上人为活动的干扰,土壤侵蚀更严重,使得粒径较小的黏粒容易流失,所以黏粒含量更低。

3.2 土壤团聚体与基本理化性质的相关关系

由表3可知,土壤中>0.25 mm的水稳性团聚体与土壤容重显著负相关,与全土有机碳极显著正相关(p<0.01),说明土壤容重越小,有机碳含量越高,土壤水稳性团聚体越多。

>0.25 mm的水稳性团聚体含量与土壤砂粒含量极显著正相关,与黏粒含量显著负相关,这是因为>0.25 mm的水稳性团聚体含量与全土有机碳极显著正相关,而土壤砂粒含量和全土有机碳均随土层深度增加而降低,从而呈现出水稳性团聚体含量随砂粒含量增加而增加的趋势。

为了弱化团聚体直径的影响,量化研究土壤团聚体的特征,我们对团聚体直径取对数加权求和,引入了平均重量直径(mean mass diameter,MMD)和几何平均直径(geometric mean diameter,GMD)[14-15]的概念,从而提高团聚体含量在评价指标体系中的影响份额。MMD和GMD值越大表示团聚体的平均粒径团聚度越高,稳定性越强[16]。由表3可知,平均重量直径和几何平均直径与土壤中>0.25 mm的水稳性团聚体极显著正相关。说明土壤中>0.25 mm的水稳性团聚体含量越高,土壤团聚体的稳定性越强。另外,MMD和GMD值与土壤中>2 mm的水稳性团聚体极显著正相关,与<1 mm的水稳性团聚体极显著负相关,表明>2 mm的大颗粒水稳性团聚体是提高团聚体稳定性的主要组成部分,而<1 mm的小团聚体则严重制约团聚体的稳定性。

此外,MMD和GMD值与土层深度显著负相关,与全土有机碳、黏粒含量极显著正相关,即土层越深,全土有机碳含量越低,MMD和GMD值越小,土壤稳定性越差。

表2 样地土壤基本理化性质

表3 土壤团聚体与基本理化性质的相关系数

注:*为 0. 05 水平上显著相关; **为 0. 01 水平上显著相关; MMD表示平均重量直径; GMD表示几何平均直径

3.3 土壤团聚体的分布特征

由表4可知,不同植被类型间,在0—10 cm土层,灌丛中>2 mm的水稳性团聚体含量显著高于荒地、草地和林灌,草地、灌丛、林灌中>0.25 mm的水稳性团聚体明显高于荒地,且差异显著,说明植被恢复有助于提高表层土壤水稳性大团聚体的含量。而其他各土层中不同植被类型的土壤水稳性团聚体含量差异均不显著。这可能是因为这些样地的退耕年限较短,植被恢复对下层土壤水稳性团聚体含量影响不明显。

表4 样地土壤各粒级水稳性团聚体百分含量

注:同列同一土层深度不同小写字母表示同一土层深度下不同植被类型间差异显著(p<0.05); 同列同一植被类型不同大写字母表示同一植被类型下不同土层深度间差异显著(p<0.05); 同行括号内不同小写字母表示不同粒级间差异显著(p<0.05)。

同一植被类型下,在灌丛中,0—10 cm土层>4 mm的水稳性团聚体含量显著高于其他各土层,10—20 cm土层中>0.25 mm的水稳性团聚体含量与0—10 cm,20—30 cm土层差异不显著,与30—45 cm,>45 cm土层差异显著。不同粒级间,以2~1 mm,1~0.5 mm和<0.25 mm粒级的水稳性团聚体含量居多,4~2 mm和0.5~0.25 mm其次,>4 mm的最少。

3.4 土壤团聚体的稳定性特征

土壤团聚体的稳定性对土壤肥力、土壤养分循环和土壤的可持续利用有很大的影响[17]。由图1可知,4种植被类型中,草地土壤团聚体的破坏率最低,稳定性最好,其次是灌丛和林灌,荒地的破坏率最大。同一土层深度下,草地、灌丛和林灌土壤团聚体的破坏率都明显低于荒地。说明植被的恢复提高了土壤团聚体的稳定性。同一植被类型下,表层土团聚体的破坏率总体上都低于下层土,即土层越深,团聚体破坏率越大,越不稳定。

图1 不同植被类型样地各层土壤团聚体的破坏率

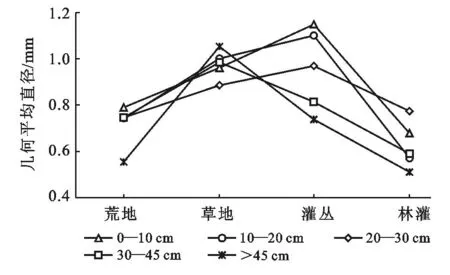

由图2—3可知,同一土层深度下,草地和灌丛的MMD和GMD明显高于荒地和林灌;而同一植被类型下,表层土的MMD和GMD明显高于下层土。表明草地和灌丛土壤团聚体的稳定性比荒地和林灌高,表层土团聚体的稳定性比下层土高。

图2 不同植被类型样地各层土壤团聚体平均重量直径

图3 不同植被类型样地各层土壤团聚体的几何平均直径

4讨 论

4.1 植被恢复对土壤团聚体分布的影响

不同植被类型中,土壤水稳性团聚体均以2~1 mm,1~0.5 mm和<0.25 mm粒级的含量居多,4~2 mm和0.5~0.25 mm其次,>4 mm的最少。草地和灌丛中>2 mm的水稳性团聚体明显高于荒地和林灌,而<1 mm的水稳性团聚体则低于荒地和林灌。草地、灌丛和林灌中>0.25 mm粒级的含量也明显高于荒地。根据相关性分析可知,土壤中>0.25 mm的水稳性团聚体,MMD,GMD与全土有机碳均呈极显著正相关(p<0.01)。表明草地、灌丛和林灌土壤团聚体的稳定性要高于荒地,植被的恢复有助于提高土壤团聚体的稳定性。因为随着植被群落的发展壮大,地表枯落物增多,土壤有机碳含量逐渐增加,促进了团聚体的形成,提高了团聚体的稳定性。刘艳等[18]研究也发现,油松林地由于地表枯落物储量较多,增加了土壤有机质含量,促进了团聚体的形成。

同一植被类型下,表层土中>2 mm,>0.25 mm粒级的水稳性团聚体含量明显高于下层土,<1 mm粒级的含量则低于下层土,团聚体的稳定性与土层深度呈现较好的负相关系。说明随土层深度的增加,土壤团聚体的稳定性逐渐降低。这是因为地表枯落物较多,有机碳含量较高,促进了大团聚体的形成,下层土壤的有机碳含量相对较低,土壤大团聚体形成量则较少,使得团聚体稳定性降低。董莉丽等[19]研究也认为,表层(0—10 cm)土壤MMD和GMD一般较大,主要是由于表层土壤有机质含量高。

4.2 植被恢复对土壤团聚体稳定性的影响

不同植被类型中,草地土壤团聚体的破坏率最低,稳定性最好,其次是灌丛和林灌,荒地的破坏率最大。同一土层深度下,草地、灌丛和林灌土壤团聚体的破坏率都明显低于荒地。说明植被的恢复提高了土壤团聚体的稳定性。因为随着植被的恢复,土壤有机碳含量不断增加,促进了团聚体的形成。而草地土壤团聚体的破坏率低于灌丛和林灌,可能是因为该岩溶山区土层浅薄,土壤零星分布,乔木、灌木种类单一,植被覆盖率偏低,而以杂草为主的草地,植被覆盖率高,更有利于土壤有机碳的积累。同一植被类型下,表层土壤团聚体的破坏率总体上都低于下层土。这是受地表枯落物和植物根系的影响,表层土有机碳含量普遍高于下层土的原因。

同一土层深度下,草地和灌丛的MMD和GMD明显高于荒地和林灌;而同一植被类型下,表层土的MMD和GMD明显高于下层土。表明草地和灌丛土壤团聚体的稳定性比荒地和林灌高,表层土团聚体的稳定性比下层土高。这与土壤团聚体破坏率的规律一致,因为草地和灌丛土壤有机碳含量比荒地和林灌的高,表层土有机碳含量比下层土有机碳含量高。

5结 论

(1) 土壤中>0.25 mm的水稳性团聚体含量与土壤容重、黏粒含量显著负相关,与全土有机碳、土壤砂砾含量极显著正相关。

(2) 不同植被覆盖下,土壤水稳性团聚体均以2~1 mm,1~0.5 mm和<0.25 mm粒级的含量居多,4~2 mm和0.5~0.25 mm其次,>4 mm的最少。草地、灌丛和林灌中>0.25 mm粒级团聚体明显高于荒地,表层土中>0.25 mm粒级团聚体明显高于下层土。

(3) 随土层深度的增加,土壤团聚体的破坏率增大,稳定性降低。不同植被覆盖下,土壤团聚体的破坏率:草地<灌丛<林灌<荒地,草地和灌丛的MMD和GMD明显高于荒地和林灌。说明植被的恢复降低了土壤团聚体的破坏率,提高了团聚体的稳定性,且草地和灌丛土壤的团聚体稳定性更高,更有利于水土保持,可以作为岩溶山区水土保持的主要植被类型。

[参考文献]

[1]蒋忠诚,袁道先.西南岩溶区的石漠化及其综合治理综述[M]∥中国地质调查局.中国岩溶地下水与石漠化研究,南宁:广西科学技术出版社,2003:13-14.

[2]马瑞萍,刘雷,安韶山,等.黄土丘陵区不同植被群落土壤团聚体有机碳及其组分的分布[J].中国生态农业学报,2013,21(3):324-332.

[3]Dexter A R. Advances in characterization of soil structure[J]. Soil and Tillage Research, 1988,11(3):199-238.

[4]Yoder R E. A direct method of aggregate analysis of soils and a study of the physical nature of erosion losses[J]. Agronomy Journal, 1936, 28(5): 337-351.

[5]卢金伟,李占斌.土壤团聚体研究进展[J].水土保持研究,2002,9(1):81-85.

[6]段正锋.岩溶区土地利用方式对土壤有机碳及团聚体的影响研究[D].重庆: 西南大学,2009:49-50.

[7]董亚辉,戴全厚,邓伊晗,等.喀斯特山区退耕地水稳性团聚体演变特征及土壤养分效应[J].水土保持通报,2010,30(2):138-141.

[8]俞月凤,卢凌霄,杜虎,等.不同类型森林石灰土的团聚体组成及其有机碳分布特征[J].西北植物学报,2013,33(5):1011-1019.

[9]李娟,廖洪凯,龙健,等.喀斯特山区土地利用对土壤团聚体有机碳和活性有机碳特征的影响[J].生态学报,2013,33(7):2147-2156.

[10]中华人民共和国国家标准.NY/T1121.19—2008 土壤水稳性大团聚体组成的测定[S].北京:中国农业科技出版社,2008.

[11]中华人民共和国国家标准.GB7845—87 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定[S].北京:中国农业科技出版社,1987.

[12]鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,2000:108-109.

[13]何淑勤,郑子成,宫渊波.不同退耕模式下土壤水稳性团聚体及其有机碳分布特征[J].水土保持学报,2012,25(5):229-233.

[14]Van Bavel C H M. Mean weight-diameter of soil aggregates as a statistical index of aggregation[J]. Soil Science Society of America Journal, 1950,14(C):20-23.

[15]Gardner W R. Representation of soil aggregate-size distribution by a Logarithmic-Normal Distribution[J]. Soil Science Society of America Journal, 1956,20(2):151-153.

[16]Tisdall J M, Oades J M. Organic matter and water-stable aggregates in soils[J]. Journal of Soil Science, 1982,33(2):141-163.

[17]刘晓利,何园球,李成亮,等.不同利用方式旱地红壤水稳性团聚体及其碳,氮,磷分布特征[J].土壤学报,2009,46(2):255-262.

[18]刘艳,查同刚,王伊琨,等.北京地区栓皮栎和油松人工林土壤团聚体稳定性及有机碳特征[J].应用生态学报,2013,24(3):607-613.

[19]董莉丽,郑粉莉.黄土丘陵区不同土地利用类型下土壤酶活性和养分特征[J].生态环境,2008,17(5):2050-2058.

Effects of Vegetation Restoration on Distribution and Stability of Soil Aggregate in Typical Karst Mountains

HU Yang1,2,3, DENG Yan2,3, JIANG Zhongcheng2,3,

MA Zulu2,3, LUO Weiqun2,3, ZHU Xin2,3,4

(1.CollegeofEnvironmentalScienceandEngineering,GuilinUniversityofTechnology,

Guilin,Guangxi541004,China; 2.InstituteofKarstGeology,CAGS,Guilin,Guangxi541004,China;

3.KeyLaboratoryofKarstEcosystemandRockyDesertificationControl,MinistryofLandandResources,Guilin,Guangxi

541004,China; 4.CivilandArchitecturalEngineering,GuilinUniversityofTechnology,Guilin,Guangxi541004,China)

Abstract:[Objective] To understand the influence of vegetation restoration on the distribution and stability of the soil aggregate in karst mountains.[Methods] Based on the field survey and laboratory analysis, we studied the basic physical and chemical properties of the soil, the distribution and stability of the soil aggregate from wasteland, grassland, bushwood, forest-shrub under four different vegetation coverages in typical karst mountains in Guohua Town, Pinguo County, Guangxi Zhuang Autonomous Region.[Results] (1) The water-stable soil aggregate of diameter >0.25 mm was significantly negative with soil bulk density and significantly positive with soil organic carbon; (2) The water-stable soil aggregate was mainly in diameter in diameter of 2~1 mm, 1~0.5 mm and <0.25 mm,and the water-stable soil aggregate of diameter >0.25 mm in grassland, bushwood and forest-shrub is obviously higher than in wasteland, while the topsoil is higher than the subsoil; (3) With the increase of soil depths, the destruction rate of the soil aggregate increases; the destruction rate order of the soil aggregate was: grassland < bushwood < forest-shrub < wasteland, the mean mass diameter and gemetric mean diameter of grassland and bushwood is significantly higher than wasteland and forest-shrub.[Conclusion] The vegetation restoration increases the stability of the soil aggregate, and the soil aggregate stability of grassland and bushwood are more higher, which are more conducive to soil and water conservation, and can be used as the main vegetation types for soil and water conservation in this area.

Keywords:aggregate distribution; aggregate stability; karst mountains; vegetation restoration; mechanical composition

文献标识码:A

文章编号:1000-288X(2015)01-0061-07

中图分类号:S152.4> S152.4

通信作者:邓艳(1978—),女(汉族),广西省贵港市人,硕士,副研究员,主要从事岩溶生态学和石漠化治理研究。E-mail:dydesk@karst.ac.cn。

收稿日期:2013-12-15修回日期:2014-01-13

资助项目:国家自然科学青年基金项目“岩溶峰丛洼地表层岩溶泉域植被生态需水量研究”(40902074); 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(YWF201401); 国土资源地质大调查(1212011220958); 广西科学研究与技术开发计划项目(桂科转10124005); 南宁市科学研究与技术开发项目(201102079C)

第一作者:胡阳(1986—),男(汉族),湖北省随州市人,硕士研究生,研究方向为水文生态学和土壤物理。E-mail:hy512713127@126.com。