新疆策勒县沙漠-绿洲过渡带风沙流结构及输沙粒度特征

2015-03-14毛东雷雷加强

毛东雷, 雷加强, 王 翠,

周 杰1,3,4, 再努拉·热和木吐拉1,3,4, 薛 杰1,3,4

(1.中国科学院 新疆生态与地理研究所, 新疆 乌鲁木齐 830011;

2.新疆师范大学 地理科学与旅游学院, 新疆 乌鲁木齐 830054; 3.中国科学院大学,

北京100049; 4.新疆策勒荒漠草地生态系统 国家野外科学观测研究站, 新疆 策勒 848300)

新疆策勒县沙漠-绿洲过渡带风沙流结构及输沙粒度特征

毛东雷1,2,3,4, 雷加强1,4, 王 翠1,3,4,

周 杰1,3,4, 再努拉·热和木吐拉1,3,4, 薛 杰1,3,4

(1.中国科学院 新疆生态与地理研究所, 新疆 乌鲁木齐 830011;

2.新疆师范大学 地理科学与旅游学院, 新疆 乌鲁木齐 830054; 3.中国科学院大学,

北京100049; 4.新疆策勒荒漠草地生态系统 国家野外科学观测研究站, 新疆 策勒 848300)

摘要:[目的] 为了分析3个不同下垫面近地表风沙流结构差异及输沙粒度特征,为输沙模型的建立提供理论依据。[方法] 对策勒绿洲—沙漠过渡带风速梯度和输沙率进行野外观测,采用拟合函数回归方法分析。[结果] 在0—200 cm高度范围内,流沙地近地表输沙率或输沙通量与高度服从指数函数或对数函数关系,且拟合程度较高;半固定沙地近地表输沙率或输沙通量随高度服从指数函数关系,拟合程度中上等,稍差于流沙地;固定沙地输沙率随高度变化服从多项式函数关系,拟合程度中等—差。[结论] 平均风速较大时,流沙地、半固定沙地地表输沙率或输沙通量随高度变化多服从指数关系,且拟合程度好于平均风速较小的输沙阶段;近地表跃移、蠕移沙粒无论在垂向还是在水平方向上,离地表越高或离绿洲越近其各高度输沙率和沙粒平均粒径都有变小和变细趋势,在水平方向上流沙地输沙沙粒分选性依次好于半固定沙地、固定沙地,分选性多属于中等或中等偏上;所有输沙沙粒的偏度值分布在-0.06~0.05之间,越靠近绿洲输沙沙粒越细;所有跃移、蠕移沙粒峰态值分布在0.92~1.05之间,属于中等峰态。

关键词:风沙流结构; 输沙; 粒度; 特征; 沙漠—绿洲过渡带; 策勒

风沙流结构是风沙流研究的一个重要内容,它是指气流中单位面积、单位时间输沙量随高度的分布及其变化规律[1]。国内外大量的风洞或野外试验有关海岸沙脊、流动沙丘、流沙地、不同植被盖度下垫面、高原农田等表面的输沙率(量)与风速关系及其结构特征已进行了大量的研究,其得出基本一致的结论:在距离地表0—20 cm高度范围内,输沙率与超过沙粒起动风速的3次方成正比[2-4],输沙率(量)随高度分布呈指数递减规律[2-15]。屈建军等[16-17]通过对戈壁风沙流结构特征进行研究,指出戈壁近地表风沙流结构呈现“象鼻效应”。沙物质机械组成及分选程度、近地面流场特征、空气湿度、下垫面形态及植被结构等都在不同程度上影响风沙流结构特点,使风沙流结构可能存在地域差异性[18]。沙漠—绿洲过渡带是沙漠与绿洲生态系统的连接地带,其生境脆弱、敏感、易变,是绿洲与沙漠生态系统间物质循环、能量转换及信息传递的场所[19]。本文针对新疆策勒县沙漠—绿洲过渡带不同下垫面春夏季风沙流结构特征进行野外观测,初步探讨了其差异的原因,为更好地深入研究沙漠—绿洲过渡带地表风沙活动规律,理解风沙流和不同下垫面相互作用机制,为绿洲提供防沙固沙措施等提供重要的理论依据和实践价值。

1研究区域概况

新疆策勒县位于塔克拉玛干沙漠南缘与昆仑山北麓之间,地理坐标为80°03′24″—82°10′34″E,35°17′55″—39°30′00″N,属典型内陆暖温带荒漠气候。夏季炎热,干旱少雨,光热充足,日照时间长,昼夜温差大。极端最高气温41.9 ℃,极端最低气温-23.9 ℃。多年平均降水量为35.1 mm,年潜在蒸发量2 600 mm。由于地处塔里木盆地两大主导风向(NW,NE)的下风区域,风沙灾害频繁,多年平均沙尘日数25.2 d,最多年高达59 d,每年8级以上大风3~9次[20]。在历史上策勒县城曾3次因风沙埋没而被迫迁移,风沙灾害天气严重制约着当地社会经济的发展。研究区风向以WNW,W风为主,频率占62.43%~76.25%,NW风次之,频率占17.75%[21]。流沙前沿到半固定沙地、固定沙地、绿洲内部2 m高处年平均风速依次为2.36,1.75,1.6和0.96 m/s。

2野外试验设计及研究方法

沿策勒沙漠—绿洲过渡带流沙前沿沿主风向至绿洲边缘依次布置3个气象观测站。气象站型号为HOBOU 30。观测指标有风速、风向等。

1号气象站(No.1)下有流动沙丘分布,地表植被以稀疏高大的柽柳灌丛为主及稀疏的盐生草、河西菊等,地势较为平坦,代表流沙地;2号气象站(No.2)底部主要分布柽柳、花花柴、骆驼刺混生群落,地势较为起伏,代表半固定沙地;3号气象站(No.3)下地表分布骆驼刺群落,地势相对较为平缓,为固定沙地。1—3号点地表植被盖度分别为3%,27%和67%。观测仪器包括BSNE积沙仪、单口20 cm高阶梯式积沙仪、蠕移积沙仪。BSNE积沙仪安装10,20,30,50,100和200 cm 6层高度积沙盒。积沙盒输沙口长宽分别为5和2 cm。全方位蠕移积沙仪积沙口宽1 cm,高5 cm。单口积沙仪分为20层,每层输沙口横截面积为1 cm×1 cm。每次观测时间为30或60 min。选取2012年3次野外实验的3个下垫面同步风沙流结构观测数据进行分析。对2次输沙沙样用Mastersizer 2000激光粒度仪进行粒度分析。根据福克和沃德的公式和定义求得各粒度参数。因3号单口积沙仪沙样收集量较少,未做粒度分析。2次粒度分析样采集时间为5月21日和6月1日。所有气象数据1 min间隔采集1次。

3结果与分析

3.1 3个观测阶段平均风速变化

在3次风沙流观测阶段,以1号流沙地2 m高平均风速做参照,6月1日沙尘暴天气的平均风速最大,为9.202 m/s,其次从大到小依次为5月21日,6月22日,6月22日观测阶段的平均风速最小,为6.769 m/s(表1)。0.5 m高处平均风速变化趋势和2 m高处平均风速变化一致。观测阶段的平均风速越大,其不同高度的0—20 cm高度输沙率或0—200 cm高度输沙通量也相应增大。

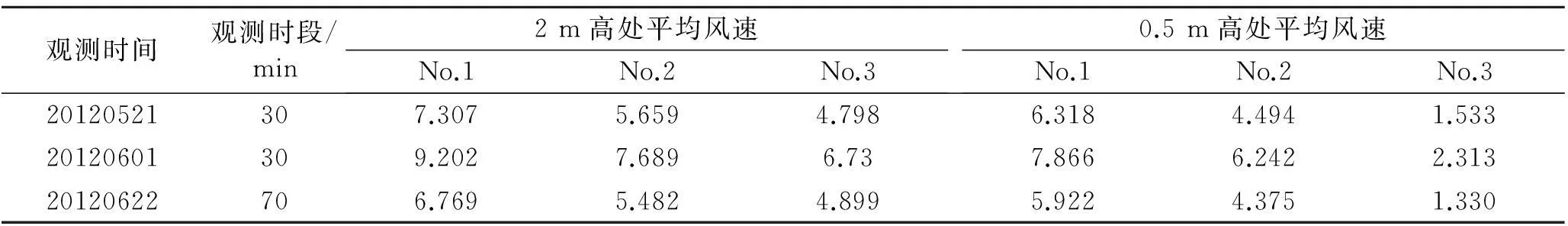

表1 3个观测点不同观测阶段平均风速

注:No.1,No.2,No.3分别代表3个气象站的观测点。下同。

3.2风沙流随高度的变化和3个典型下垫面风沙流结构差异

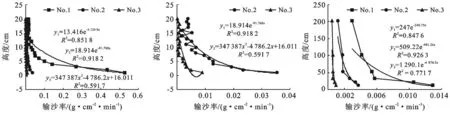

5月21日在0—20 cm高度范围内,流沙地和半固定沙地输沙率随高度变化都符合指数函数关系,拟合程度较好。3号固定沙地输沙率随高度分布符合多项式函数关系,但拟合程度较差。在200 cm高度范围内,流沙地近地表输沙通量依次大于半固定沙地、固定沙地,且输沙率和高度之间变化都表现出指数关系,流沙地和半固定沙地拟合程度较好,固定沙地拟合程度中等偏上,确定系数为0.771 7(图1)。

图1 2012年5月21日3个下垫面风沙流结构及拟合曲线

6月1日是所有风沙流观测期平均风速最大的阶段,其输沙率都大于其余观测阶段相同下垫面和高度的输沙率。在近地表20 cm范围内,流沙地和半固定沙地近地表输沙率随高度变化都遵从指数关系,且拟合程度都较好,固定沙地输沙率随高度变化不符合一定的函数关系(图2a),规律性较差。在0—200 cm高度范围内,流沙地和半固定沙地近地表输沙通量随高度变化都服从指数函数关系(图2b),拟合程度都较好,且流沙地的拟合程度稍好于半固定沙地的拟合程度,固定沙地输沙率随高度变化不符合一定的函数关系。

在6月22日同步观测中,在0—20 cm高度范围内流沙地输沙率随高度变化遵循对数函数关系,拟合程度较好,确定系数为0.857 4。半固定沙地、固定沙地输沙率随高度变化服从指数函数关系,拟合程度中等偏上—较差,其R2分别为0.867 3和0.646 8(图2c)。在0—200 cm高度范围内,流沙地和半固定沙地输沙通量随高度变化都服从指数关系,拟合程度很好,其R2分别为0.987 1,0.975 6。固定沙地由于受近地表植被的影响,其输沙率随高度增加先减小后增大,遵循多项式函数关系(图2d)。

图2 6月1日和6月22日3个下垫面风沙流结构及拟合曲线

在平均风速比较大的5月21日和6月1日观测阶段,0—20 cm范围内,随着高度的增加,相同高度的累计输沙含量:流沙地依次大于固定沙地、半固定沙地。2次观测阶段3个下垫面随高度的累积输沙含量变化趋势基本一致(图3)。在近地表0—10 cm高度范围内流沙地、半固定沙地、固定沙地累积输沙含量依次为91.02%,79.81% 和79.18%,逐渐减小。在10 cm以上高度,半固定沙地、固定沙地从地面至每层高度范围累积输沙含量基本接近,固定沙地略大于半固定沙地。说明流沙地近地表随高度增加,输沙含量相对减少速度快,近地面风沙流中沙物质浓度相对较高。在平均风速比较小的6月22日观测阶段,近地表4 cm高度范围内,固定沙地的累积输沙含量依次大于半固定沙地、流沙地。在4 cm高度以上,3个下垫面随高度变化的累积输沙含量和前2次观测的变化趋势基本一致,但在相同高度范围内,固定沙地的输沙含量略大于半固定沙地(图3)。这是由于夏季固定沙地、半固定沙地近地表粗糙度大大增加,受植被及地形影响,固定沙地近地表相对输沙含量表现为最大,4 cm高度以上,流沙地随高度变化的累积输沙含量又依次大于固定沙地、半固定沙地。

图3 3次观测阶段累积输沙含量百分比随高度变化

3.3 3个典型下垫面风沙流沙物质粒度参数差异

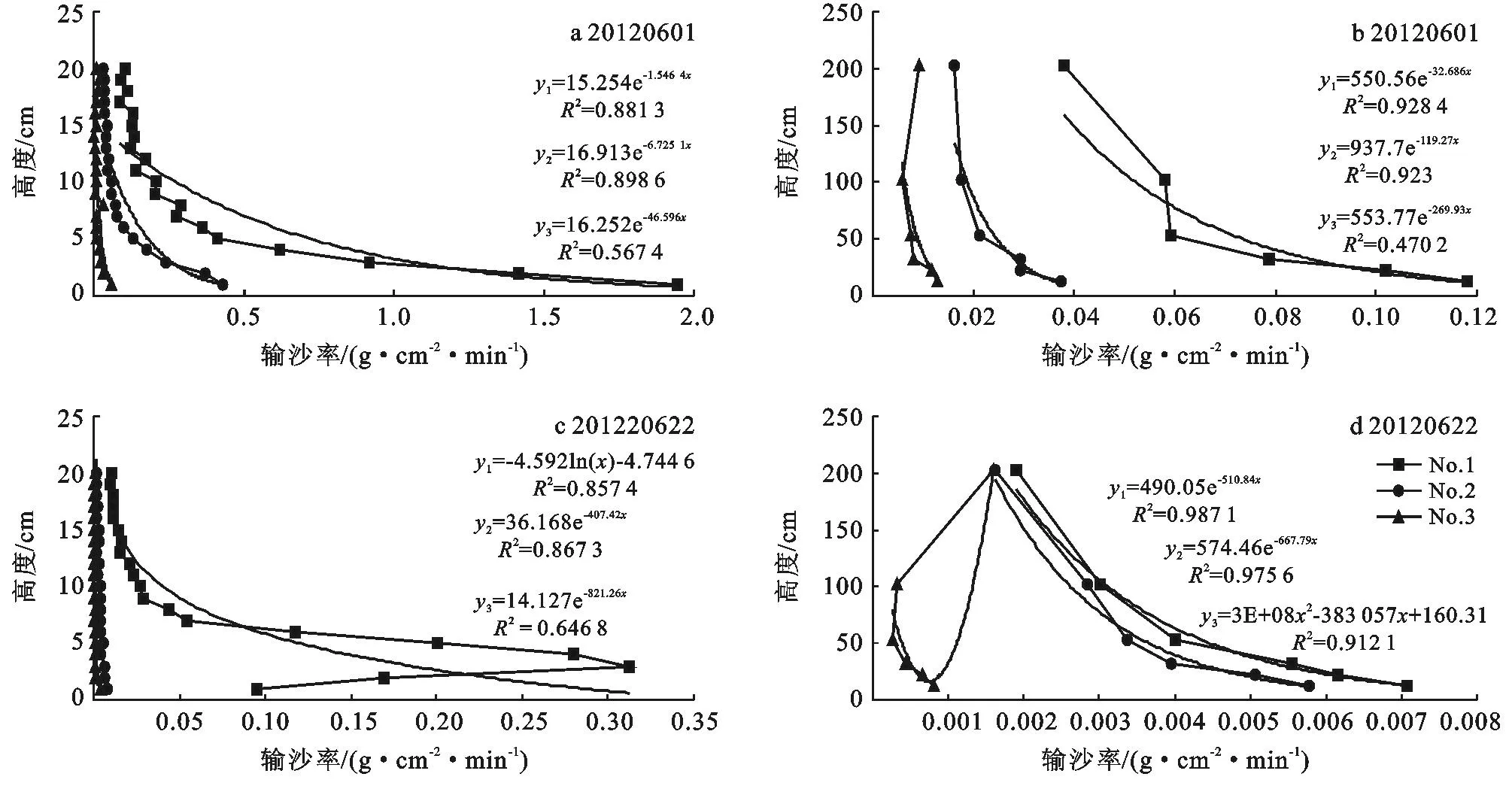

无论是流沙地还是半固定沙地,在20 cm高度范围内的输沙沙粒粒径有从低层到高层逐渐变细的趋势,但差异不明显。输沙沙粒主要由极细砂和细砂组成,含有极少量的中砂和粗砂。平均风速越大,其不同高度输沙沙粒粒径分布越相对集中,相对较粗的沙粒分布的比例会相应增多(图4)。5月21日观测阶段,流沙地单口积沙仪输沙样主要集中在30~165 μm内。6月1日流沙地输沙沙粒粒径主要分布在30~170 μm内,半固定沙地输沙粒径主要分布在30~170 μm内。6月1号流沙地100 μm左右较粗砂粒百分含量均多于其余阶段和2号下垫面的百分含量。

注:A1-20表示1号气象站(No.1)的单口积沙仪120521的沙样; B1-20C1-20表示2号气象站(No.2)的单口积沙仪120601的沙样。表示1号气象站(No.1)的单口积沙仪120601的沙样;图4 1号、2号气象站(No.1,No.2)的单口积沙仪沙样粒径体积及体积累计概率

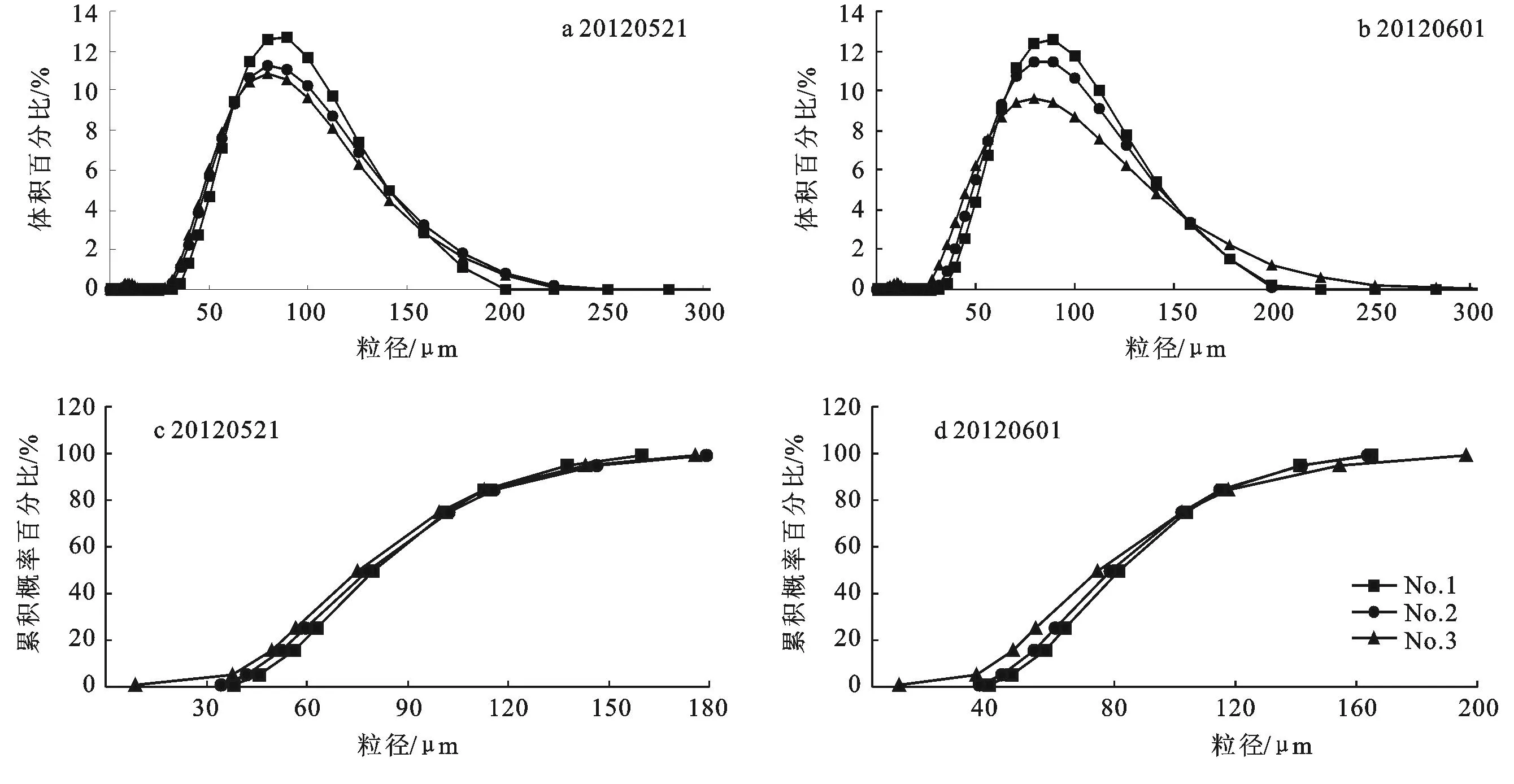

BSNE积沙仪测得的输沙沙粒粒径也主要由极细砂和细砂组成,含有极少量的中砂和粗砂。BSNE输沙沙样较粗沙粒体积百分含量从低层到高层和从流沙地到固定沙地都有逐渐减少的趋势(图5),但变化幅度很小。6月1日平均风速最大,1号流沙地输沙较粗沙粒分布百分含量要大于5月21日相同时间段内的输沙沙粒百分含量。

图5 3个下垫面BSNE输沙沙粒体积百分比及体积累积概率百分比

2个输沙阶段1号流沙地的蠕移沙粒中较粗粒径沙粒百分含量和累积概率百分含量依次大于半固定沙地、固定沙地(图6),说明随着植被盖度的增加,越靠近绿洲风动力减弱的也越多,地表蠕移搬运的沙粒粒径也会相应变细。平均风速越大,3个下垫面的蠕移沙粒粒径相差越大。

图6 3个下垫面蠕移沙粒体积百分比及累计概率百分比

5月21日3个下垫面蠕移沙粒粒径主要分布在40~160 μm之间,6月1日输沙沙粒粒径主要分布在40~195 μm之间,都主要由极细砂和细砂组成,中砂的含量极少,并且平均风速最大的6月1日输沙沙粒平均粒径大于5月21日输沙沙粒平均粒径。

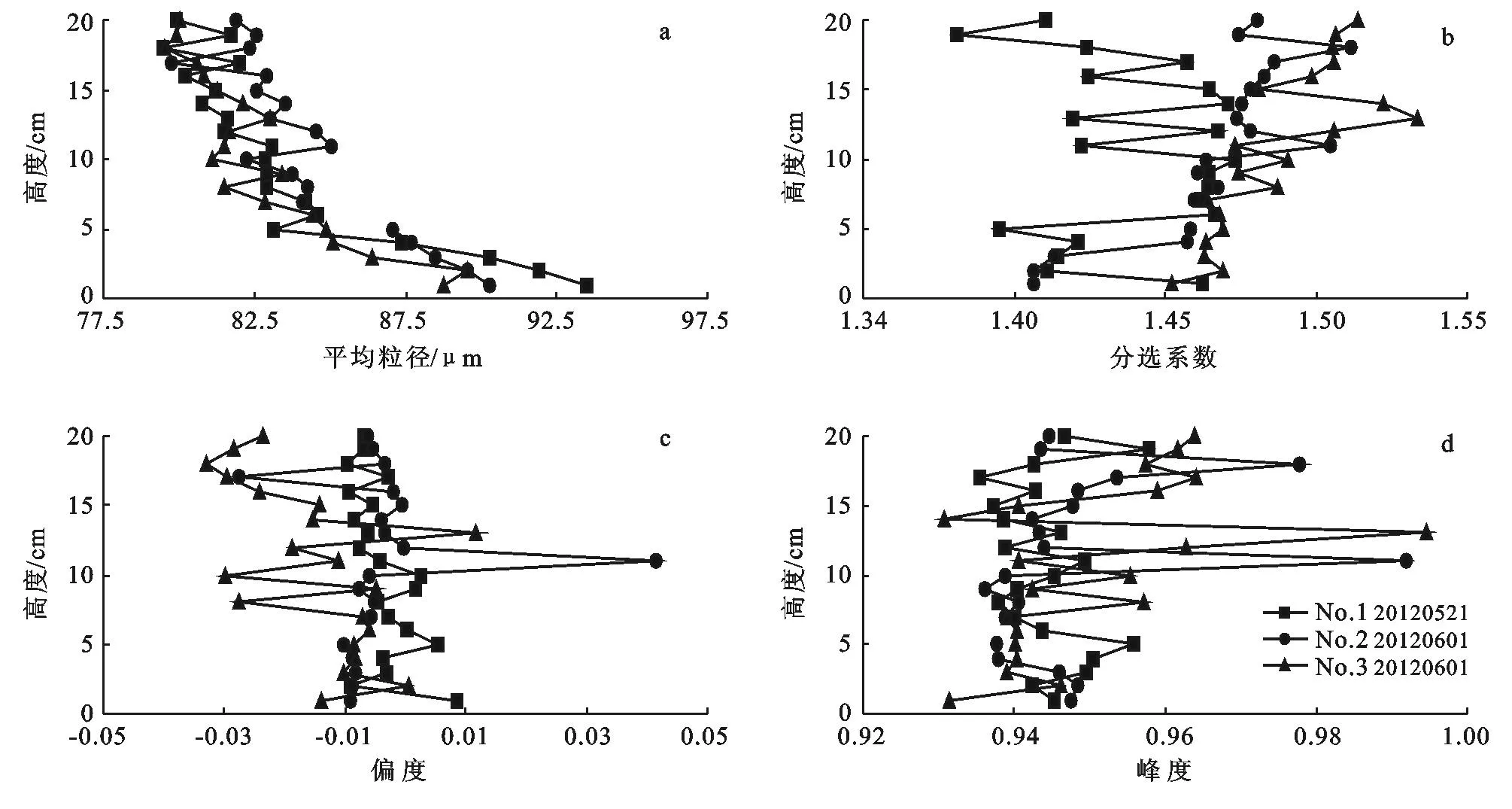

2场输沙阶段中,流沙地和半固定沙地近地表输沙沙粒平均粒径随高度的增加总体逐渐减小,从95 μm减小到80 μm,主要由极细砂组成,1号流沙地各高度输沙沙粒平均粒径都略大于半固定沙地输沙沙粒的平均粒径等级(图7a)。随高度增加,流沙地近地表输沙沙粒的分选系数是先增大后减小,发生明显变化的是在13 cm高度左右。自地表向上输沙沙粒分选性先变差然后再变好,都属于中等—偏上(图7b)。2个下垫面输沙沙粒偏度值都介于-0.5~0.5之间,相对于中位数来说分布近对称(图7c);各个高度的输沙沙粒峰态值分布在0.93~1之间,属于常峰态分布(图7d)。

图7 阶梯式积沙仪沙样粒度特征曲线

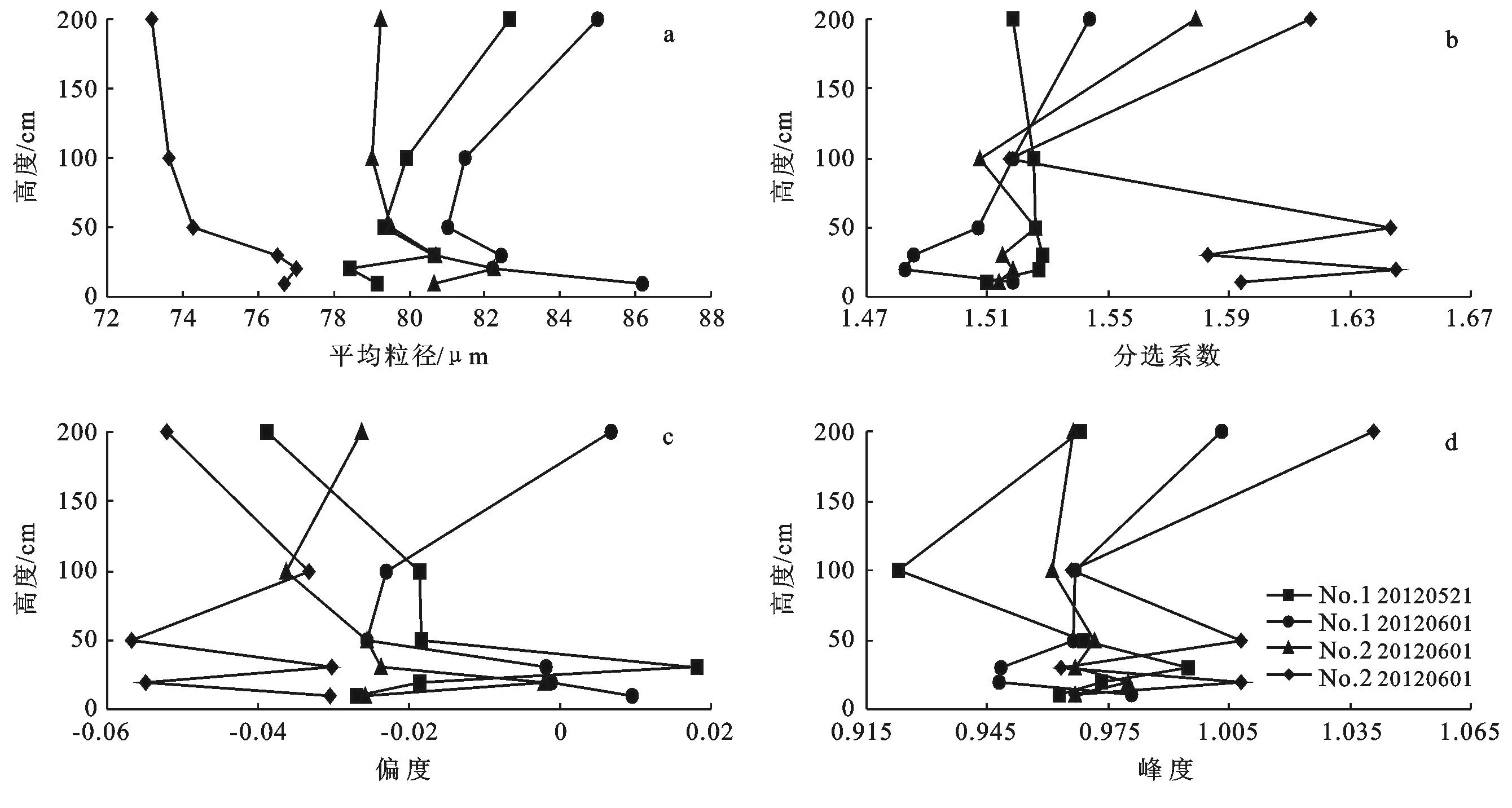

6月1日流沙地BSNE各高度输沙沙粒平均粒径最大,分布范围80.5~85 μm,主要为极细砂,依次大于2号、3号相同高度输沙沙粒平均粒径。3号输沙沙粒平均粒径分布在73~77.2 μm之间,流沙地在30 cm高度以上随高度的增加,输沙沙粒平均粒径也逐渐增大,0—30 cm范围是先增大后减小(图8a);半固定沙地、固定沙地在30 cm高度以上都表现出平均粒径随高度增加逐渐减小,0—30 cm高度范围内半固定沙地输沙沙粒平均粒径随高度增加先减小后增大,而固定沙地变化则呈相反趋势。3个下垫面输沙沙粒分选系数都介于1.48~1.65之间,多属于中等—偏上分选性(图8b)。在6月1日同步观测中,流沙地BSNE不同高度输沙沙粒分选性依次好于半固定沙地、固定沙地,说明地表植被能影响到风沙流中沙尘浓度和降低近地表输沙沙粒的分选性。2次输沙阶段3个下垫面输沙沙粒偏度介于-0.06~0.02之间(图8c),峰态值分布在0.92~1.04之间(图8d),属于常峰态分布,相互之间差异不大。

图8 BSNE积沙仪沙样粒度特征曲线

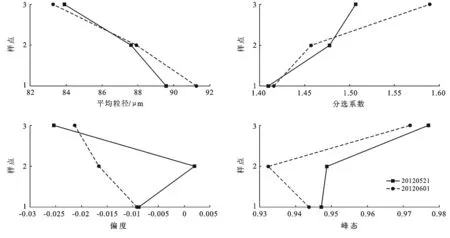

蠕移沙样中,平均风速越大其蠕移沙粒平均粒径也越大,从流沙地到半固定沙地、固定沙地地表蠕移沙粒平均粒径逐渐减小,从流沙地到固定沙地,5月21日蠕移沙粒平均粒径从89.5 μm减小到83.2 μm,6月1日蠕移沙粒平均粒径从91.5 μm减小到84 μm,主要由极细砂组成。蠕移沙粒都属于中等—偏上分选性,从流沙地到半固定沙地、固定沙地蠕移沙粒分选性也逐渐变差,越靠近绿洲输沙沙粒越细。所有蠕移沙粒峰态值分布在0.93~0.98之间(图9),都属于常峰态分布,流沙地蠕移沙粒粒径分布范围要稍宽于半固定沙地、固定沙地的蠕移沙粒粒径分布范围。

图9 2次输沙阶段蠕移积沙仪沙样粒度特征曲线

4讨 论

在0—20 cm范围内流动沙地输沙率随高度变化呈指数函数关系、半固定沙地呈对数或幂函数关系、固定沙地输沙量随高度分布呈对数函数关系[11]。无论是流动和半流动沙地,还是半固定和固定沙地,输沙量随高度的增加呈负指数函数下降[12],这与在策勒县野外试验结果基本一致,但与在固定沙地试验得出的结论不一致。策勒县固定沙地输沙率与高度多服从多项式或指数关系,且相关性不明显。固定沙地受植被和地形的影响,不同高度的输沙率差异较大。

在2 m高度范围内,输沙通量经常会出现随高度的增加而增加的现象,需要进一步研究来揭示植被及灌丛沙堆地形对近地表不同高度输沙率的影响。在绿洲边缘营造防护林时需要考虑较高高度的灌乔木合理配置,有效地减少较高地面的风沙流进入绿洲。另外,单口积沙仪与主风向有不同的夹角时其风沙流结构也会不同。植被能有效地增加地表粗糙度,降低近地表风速和拦截风沙,应通过人工和自然的方法使沙漠—绿洲过渡带天然植被得到有效生态恢复,禁止盲目垦荒和过度放牧,发挥绿洲外围生态屏障作用。3个典型下垫面风沙流结构和输沙粒度特征在水平和垂直方向上产生差异的原因主要是由于自流沙前沿至绿洲沿主风向方向上,随植被盖度的增加,近地表粗糙度和摩阻风速逐渐增加,近地表起沙沙粒急剧减少,沿主风向随搬运距离的增加,沙物质发生分选搬运和堆积,有变细的趋势;在垂向上,在重力作用下,近地表风沙流中较粗砂粒相对分布较多,随高度增加,风沙流浓度越小,输沙粒度特征也会产生变化。

5结 论

(1) 在0—20和0—200 cm高度范围内,流沙地近地表输沙率或输沙通量与高度服从指数函数或幂函数关系,且拟合程度较高,半固定沙地近地表输沙率随高度服从指数关系,拟合程度中上等,固定沙地输沙率随高度服从多项式关系,拟合程度中等—差,无明显规律性。

(2) 平均风速较大时,流沙地、半固定沙地地表输沙率随高度变化一般服从指数函数关系,且其拟合程度好于平均风速较小的输沙阶段。

(3) 平均风速较大观测阶段,在0—20 cm高度范围内,相同高度的累计输沙含量为流沙地依次大于固定沙地、半固定沙地;平均风速较小观测阶段,近地表4 cm高度范围内,固定沙地的累积输沙含量依次大于半固定沙地、流沙地。在4 cm高度以上,在相同高度范围内,固定沙地的输沙含量略大于半固定沙地。

(4) 0—20和0—200 cm跃移沙粒及0—5 cm高度的蠕移沙粒在垂向、水平方向上离地面越高和离绿洲距离越近,其各高度输沙率或输沙通量和沙粒平均粒径都有变小和变细的趋势,流沙地输沙沙粒分选性依次好于半固定沙地、固定沙地,其分选性基本为中等或中等偏上;同一下垫面平均风速越大,输沙沙粒的分选性会相应变差。

(5) 输沙沙粒的偏度值分布在-0.06~0.05,沿靠近绿洲方向输沙沙粒有变细的趋势;所有跃移、蠕移沙粒峰态值分布在0.92~1.05之间,属于中等常峰态分布;流沙地输沙沙粒的粒径分布范围要依次稍广于半固定沙地、固定沙地。

[参考文献]

[1]武建军,何丽红.跃移层中砂粒浓度分布特征的研究[J].兰州大学学报:自然科学版,2002,38(3):15-21.

[2]Bagnold R A. The physics of blown sand and desert dunes[M]. Mineola, New York: Courier Dover Publications, 2012.

[3]Owen P R. Saltation of uniform grains in air[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1964,20(2):225-242.

[4]贺大良.输沙量与风速关系的几个问题[J].中国沙漠,1993,13(2):14-18.

[5]丁国栋.野外风沙流结构的定量研究[J].内蒙古林业科技,1994(4):38-40.

[6]丁国栋.风沙流结构的风洞实验研究[J].内蒙古林学院学报,1994,16(1):40-46.

[7]董玉祥,马骏.海岸横向沙脊表面风沙流结构的野外观测研究[J].地理科学,2008,28(4):507-512.

[8]哈斯.腾格里沙漠东南缘沙丘表面风沙流结构变异的初步研究[J].科学通报,2004,49(11):1099-1104.

[9]王翔宇,朴东均,丁国栋,等.流动沙丘风沙流结构的定量研究[J].水土保持研究,2008,15(2):36-39.

[10]马世威.风沙流结构的研究[J].中国沙漠,1988,8(3):8-22.

[11]邹本功,丛自立,刘世建.沙坡头地区风沙流的基本特征及其防治效应的初步观测[J].中国沙漠,1981,1(1):33-39.

[12]哈斯.河北坝上高原土壤风蚀物垂直分布的初步研究[J].中国沙漠,1997,17(1):9-14.

[13]张克存,屈建军,俎瑞平,等.戈壁,流沙地表风沙流特性研究[J].干旱区资源与环境,2008,22(10):55-59.

[14]汪季,胡志敏.近地表风沙流结构对不同植被覆盖度的响应[J].干旱区资源与环境,2005,19(5):30-33.

[15]张华.科尔沁沙地不同下垫面风沙流结构与变异特征[J].水土保持学报,2002,16(2):20-23.

[16]屈建军,黄宁,拓万全,等.戈壁风沙流结构特性及其意义[J].地球科学进展,2005,20(1):19-23.

[17]张克存,屈建军,俎瑞平,等.戈壁风沙流结构和风速廓线特征研究[J].水土保持研究,2005,12(1):54-55.

[18]韩致文.半湿润地区风沙流结构的定量研究:以豫北沙地为例[J].中国沙漠,1993,13(3):25-31.

[19]王玉朝,赵成义.绿洲—荒漠生态脆弱带的研究[J].干旱区地理,2001,24(2):182-188.

[20]张鹤年.塔克拉玛干沙漠南缘─绿洲过渡带生态环境区综合治理技术与试验示范研究[J].干旱区研究,1995,12(4):1-9.

[21]杨佐涛.戈壁与绿洲内的风向风速关系:以新疆策勒县为例[J].中国沙漠,1990,10(3):33-39.

Characteristics of Sand Flow Structure and Sand Transportation Particles in Cele Desert-Oasis Ecotone of Xinjiang Wei Autonomous Region

MAO Donglei1,2,3,4, LEI Jiaqiang1,4, WANG Cui1,3,4,

ZHOU Jie1,3,4, Zainula Rehemutula1,3,4, XUE Jie1,3,4

(1.XinjiangInstituteofEcologyandGeography,ChineseAcademyofSciences,Urumqi,Xinjiang

830011,China; 2.CollegeofGeographyScienceandTourism,XinjiangNormalUniversity,Urumqi,

Xinjiang830054,China; 3.UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China; 4.CeleNational

StationofObservationandResearchforDesert-GrasslandEcosysteminXinjiang,Cele,Xinjiang848300,China)

Abstract:[Objective] In order to analyze the differences of sand flow structure and characteristics of grain size of sand transportation particles near ground surface on three different landscape types, which can be used by providing theoretical basis for setting up sand transportation models.[Methods] We carried out the field observation on wind velocity gradient and sand transportation rate on Cele desert—oasis ecotone, and fitted regression functions. [Results] There was an exponential or logarithm function relationship between sand transportation rate or sediment flux and height at the range from 0—200 centimeters above ground surface on mobile sandy ground. An exponential functional relationship was found between sand transportation rate or sediment flux and height near surface on semi-fixed sandy land and the fitting degree was moderate and well moderate degree which was a bit worse than that on shifting sandy ground. There was polynomial functional relationship between sand transportation rate or sediment flux and height near ground surface on fixed sandy land and the fitting degree was between medium degree and worse degree. [Conclusion] When the mean wind velocity was comparatively greater, an exponential relationship was always detected between sand transportation rate and height and the fitting degree was better than that in phases with slower wind velocity. Whereas on vertical or horizontal directions for sand saltation and creeping sand particles near ground surface, the sand transportation rate and mean grain size on different heights became smaller and finer with increasing distance to ground surface or shortening distance to oasis on horizontal distance. Sorting effect of sand transportation particles on shifting sandy land was better than that on semi-fixed and fixed sandy lands on horizontal direction, which were most belonged to moderately well sorted. The sand has became finer skewed when the sand transportation particles is nearer to the oasis. The skewness of all sand transportation particles including saltation and creeping particles is in the range between -0.06 and 0.05. The kurtosis is in the range from 0.92 to 1.05, which belongs to mesokurtic.

Keywords:sand flow structure; sand transportation particles; grain size; desert-oasis ecotone; Cele County of Xinjiang Wei Autonomous Region

文献标识码:A

文章编号:1000-288X(2015)01-0025-09

中图分类号:P157.1

通信作者:雷加强(1961—),男(汉族),陕西省高陵县人,博士,研究员,主要从事荒漠化防治及风沙物理等研究。E-mail:desert@ms.xjb.ac.cn。

收稿日期:2013-12-17修回日期:2014-01-17

资助项目:新疆维吾尔自治区重大科技专项项目子课题“绿洲外围节水型生物防护体系构建及可持续经营技术开发与示范”(201130106-1); 新疆师范大学地理科学与旅游学院地理学博士点支撑学科开放课题和新疆维吾尔自治区重点实验室“新疆干旱区湖泊环境与资源实验室”基金项目“新疆策勒河流域下游塔克拉玛干沙漠南缘风沙环境演变研究”(XJDX0909-2013-08)

第一作者:毛东雷(1975—),男(汉族),新疆维吾尔自治区石河子市人,讲师,在职博士,研究方向为风沙地貌及荒漠化防治。E-mail:donglei6325@sina.com。