皖江城市带城镇体系规模结构分形研究

2015-03-04崔琚琰

崔琚琰

(铜陵学院建筑工程学院,安徽铜陵244000)

皖江城市带城镇体系规模结构分形研究

崔琚琰

(铜陵学院建筑工程学院,安徽铜陵244000)

[摘要]城市规模分布是研究城市极重要的一种综合性特征。利用分形方法,很好地揭示了城镇体系中城市规模分布的空间演化规律。分析了自1997年以来,皖江城市带城镇规模分布的现状及特征分析;发现皖江城市带城市人口规模分布大城市数量少、比重低,小城市数量多。城镇体系的空间演化规律正处于从首位分布向对数正态型分布转变阶段。对指导皖江城市带承接产业转移示范区的结构优化和空间重组有一定的价值,建议注重对大城市的培养。

[关键词]皖江城市带;分形研究;城镇规模分布;城镇体系

皖江城市带位于长江之滨,沿江城市往往通过商品交换和信息的沟通联系与空间相互作用形成沿江城市群的等级结构,研究沿江城市群的城镇体系结构也是区域经济学与城市地理学的前沿研究主题。2010年1月12日,国务院批准实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,标志着皖江城市带承接产业转移上升为国家层面。这是历史上安徽首个进入国家层面的战略规划,同时也是国内唯一以承接产业转移为主题的区域规划,研究该地区的城镇体系规模结构有顺应时势的需求。本文以历年《安徽统计年鉴》提供的人口相关数据和城市数量为依据,利用Excel、Eviews6.0等统计分析软件,选择皖江城市带的38个县和8个市辖区(合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、滁州、宣城)的非农业人口估算城镇规模结构,同时对城镇规模分布数据进行分析。

1 分形理论分析

分形(fractal)是指其部分与整体存在某种自相似性的几何图形,或者说分形指的是自然界存在的维数是分数的、具有自相似性一类结构破碎的形体。在某种意义上,分形最重要的特征就是自相似性(self-similarity),分维代表了图形在空间的填充能力和不规则的复杂程度[2]。

位序—规模法则从城市的规模和城市规模位序的关系来考察一个城市体系的规模分布,也就是研究对于一个城市的规模和该城市所在地区所有城市按人口规模排序中位序的关系所存在的规律[3]。城市的排序可用如下的公式表示[4]:

P1为“一城”城市位序排在首位的城市,如果我们将区域城市从大到小按人口规模排序,位序—规模法则常见的表达式为:

其相应的自然对数表达式为:

式(1)(2)和(3)中,R表示某城市在城镇体系中的位序;Pr表示位序为R的城镇人口规模;P1首位城镇人口规模数;q为参数,即为捷夫(Zipf)维数。若q<1,说明城镇体系中中间位序城镇数目较多,城市规模分布很平均且相对集中,已知人口分布越均衡,城镇规模结构的等级差异越小,“一城”与中小城市差距比较科学;若q=1,说明各个规模等级城市数量比例合理,接近首位城市与最小城市的人口规模之比,城市规模分布接近Zipf规则所认为的城市规模分布;若q>1,城市规模分布较为集中,特大城市很突出,而中小城市不够发育,人口分布呈现不均匀性,等级结构较为松散,城镇体系内人口分布差异越大。

对于位序-规模法则,城市地理学中还经常用分形研究,而分维一般用到豪斯道夫维数,帕累托(Pareto)分布,可设定一个下限尺度(p0)来测度,对一个城市体系内的城市群体,若人口大于P0的城市数N(p)与p的关系满足负幂律关系

式中,N(P)表示大于设定城市人口规模的城市数量,P为某城市人口规模;当区域城市统计数N(p)与人口尺度(p)呈负幂律分布时,可以认为城市规模分布具有分形特征。类比于豪斯道夫维数公式得知,式中D在一定情况下为常数,即为分形维数,它反映的是城市规模分布特征。根据实证研究,D值的大小反映的地理意义是:能够表征城镇体系等级规模结构的特征。

公式(5)的p和N(P)、和公式(3)中Pr和P是相对应的两组变量,通常人们在计算城市规模分布的分维值时,在数学运算中认为公式(5)和公式(3)是互为反函数;在研究我国城市规模分布时,常常把q作为城市规模分布的分维数D的倒数,此计算数值为D1。另一种观点从数学理论上认为,如果利用对于样本的最小二乘法估计所得,捷夫维数和城市规模分布的分维数之间的乘积是判定系数(R2),此计算数值为D2[5],本文研究将用两种D值算法来估测。

2 城镇规模分布的分形特征

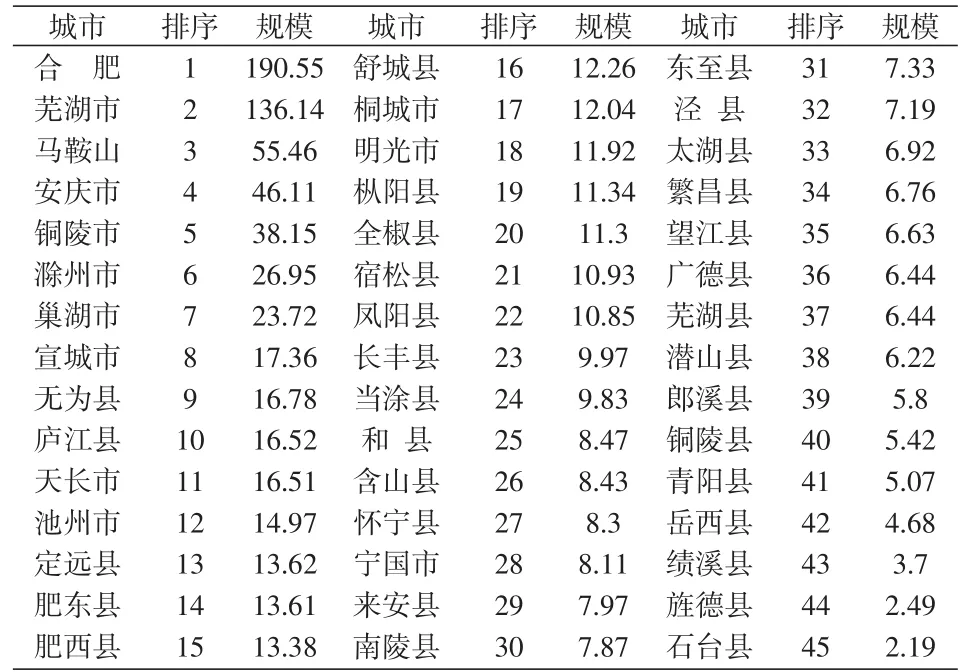

依照上述模型,以皖江45个城镇(县级行政单位)为样本,分析城市等级规模结构的分形特征,数据资料从2014年安徽省统计年鉴中整理得到(见表1)。城市人口规模为城市常住城镇人口数据为准,地级市的人口规模统计以市辖区的城镇常住人口为统计口径,其余以县为单位统计城镇常住城镇人口。

表1 皖江城市人口规模位序表(万人)

通过现实对照、数据分析可以得出如下结论:首先,判定系数R2=0.9469,线性方程与散点图的拟合程度较好,城市体系规模分布符合位序-规模分布类型。其二,倒数计算判定分形维数D1=1.0348;表明该皖江城市带城市人口分布比较均衡,城市规模分布中部分集中,中间位序的城镇数目较多。结合皖江城市当前“双核两翼一轴心”的城市带结构政策情况,该理论与实际有些出入。D2=0.9798;表明首位城市的功能辐射性较强,皖江城市体系规模结构正处于从首位分布型向序列型分布转变过程中,人口规模分布相对分散,小城市发育较多。结合实际情况,实证了D2更符合实际,则证实若Zipf维数和城市规模分布的分维值,两者的乘积应等于判定系数(R2)。

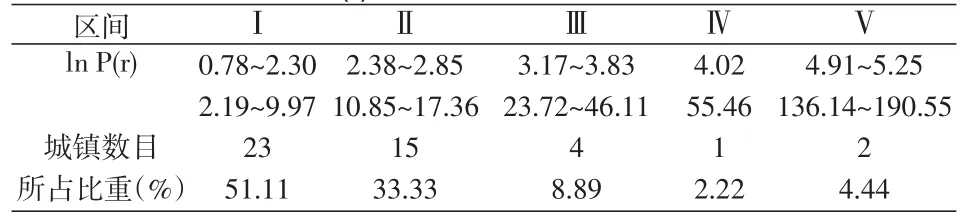

表2 各区间ln P(r)、P值及其对应城市数目及所占比重

其三,整个皖江的城市类型按城市人口规模可以分为五个区间(见表2),人口在100万人以上的特大城市有两座为合肥市、芜湖市,占4.44%;50~ 100万的大城市仅一座为马鞍山市,20~50万以上的中等城市4座为安庆市、铜陵市、滁州市、巢湖市,20万以下小城市占皖江地区城镇体系84.44%,共有38座。该地区总体特征为特大城市数量少,大城市比重低,20万以下小城市数量较多,表明城镇体系尚在调整转变中,10~20万以上城市中宣城市、池州市为地级市,加快产业布局调整能改善地区的城镇人口结构。

3 不同时期皖江地区城镇规模分布的变化

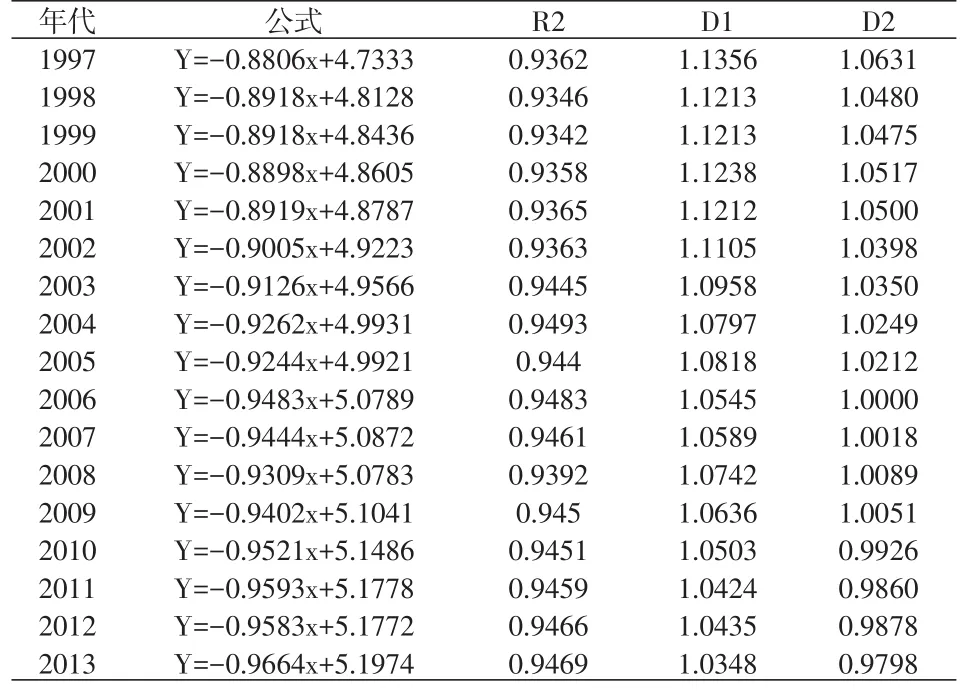

表3 皖江城市带1997—2013年城市规模分布情况及分维值的变化表

城市规模分布的分形研究是一种统计意义上的分形,分维值则是刻画自相似性特征的重要参数,它具有统计上的自相似性特征而。同一城市带,即使在不同时期,城市体系城市规模分布的分维数也是相异的。根据资料可测算出1997年到2013年皖江地区的帕托雷(pareto)分布情况及D值。

学术界习惯于把城市规模分布分为由M.Jef⁃ferson提出的首位分布和G.K.Zipf提出的一体化的城市体系的位序-规模分布两种基本类型,介于两者之间的,属于过渡类型[4]。从表3可以看出无论是D1还是D2,城市规模分布的分维值D都处于下降的趋势,总体上是过渡类型。D1值均大于1,说明皖江城市的城市规模分布较为集中,特大城市很突出,而中小城市不够发育,人口呈现不均匀分布,等级结构较为松散,城市人口分布差异大,不属于位序规模分布;但皖江地区特大城市有合肥、芜湖两座,因此城市首位度不显著,分析实际发现也同皖江城市带“一轴双核两翼”的空间结构的政策分布构相违背。故D1值从理论上直接套用统计分析方法误差较大。而D2根据D值得变化实情,可把1997年到2013年皖江地区城镇规模分布的发展过程分为如下两个阶段。第一阶段为1997年—2006年,城市规模分布的D2值在2000年之前从1.063下降至1.05变化较小,可认为是首位分布状况。1997年之前,安徽还没百万以上的大城市,自1998年安徽唯一的百万人口城市是省会合肥;1999年芜湖市人口规模不断上涨至50万以上大城市。20世纪90年代初,中央决定开发上海浦东建设,安徽作出“开发皖江,呼应浦东”的决策,很快付诸实施具体步骤,以第二大城市芜湖为突破口,逐步形成沿江城市全面跟进开发开放新格局[6]。2001—2006年D2值从1.05下降到1.00。皖江地区经济发展一路上扬,城市格局日趋向首位城市型转变。D2值不断向下,大城市的发展远远地高于小城市。第二阶段2006—2013年,该阶段D2值不断下降,有从首位分布向位序-规模分布的趋势。2006年,中部地区崛起纳入国家区域协调发展总体战略,皖江城市带位列其中,安徽省同时出台了《沿江城市群十一五经济社会发展规划纲要》,较好地承接了长三角等沿海地区向中部辐射产业转移。马鞍山市人口规模跻身50万人大城市行列。2010年1月,皖江城市带为正式成为国家级承接产业转移示范区。芜湖市人口规模跻身100万人特大城市,同合肥一起成为真正意义上的双核。D=1,说明皖江区域城市规模等级城市数量比较合理,“一城”与区域内最小城市的人口规模之比大致为皖江城市带整个城市体系的城镇数目。这段时期大城市增长势头比中小城市增长更猛。总体上,认为皖江地区属于对数正态(位序-规模)分布。

4 结论与建议

(1)分形方法可以用于都市连绵区城市体系的研究。运用分形理论对皖江城市带城镇规模结构进行了实证研究,测算结果显示,皖江城市带城镇体系在规模结构表现出了显著的分形特征。同时,本文用实际佐证了,利用对于研究对象的OLS(最小二乘法)估计Zipf维数和城市规模分布的分维数所得,两者的乘积应等于判定系数(R2),对未来预测中国的人口规模分布具有实践意义。

(2)随着经济社会发展,皖江城市带城镇体系的发育体现了阶段性特征具有从首位型分布向对数正态型分布转变的空间演化规律,城镇规模结构中突出的问题是大城市数量太少,小城镇占比重多。同时分维数D小于1,同经济发展水平有很大的关系。对此加大对宣城、池州市的城市建设,对发展较好的无为、桐城等县级市要不断向中等城市序列前行。铜陵、安庆、滁州通过政策调整有望进阶为大城市序列。关注该地区的经济发展状况,反映出皖江地区分形结构的特征。

(3)皖江城市带城市规模结构还没有达到合理的状态,应注重对城市规模的调整和大城市的培育。合肥是省会城市,是安徽的政治经济中心,同时位于安徽省的地理中心;芜湖是皖内重要的开放型港口城市,贸易经济发展良好;巢湖市、庐江县、无为县位于合芜两市之间,是连接两大发展极的纽带。因此,强化合芜两市的城镇化建设,能够更好地发挥一城的城市职能,使之成为基础设施相连、集聚和辐射功能强大的中心城市;加强两市之间的巢、庐、无小城镇建设,能够更好地发挥该地区的“纽带”功能。

(4)本文是对城镇体系这个传统的城市地理学问题进行新的解释,填补皖江地区研究的时空跨度空白,对皖江城市带承接产业转移示范区的结构优化和空间重组也有一定的引导价值。同时也是分形理论在运用城市地理学新的实证案例。

参考文献:

[1]陈涛,刘继生.城市体系分形特征的初步研究[J].人文地理,1994,9(1):26-30.

[2]陈勇,陈嵘,艾南山,等.城市规模分布的分形研究[J] .经济地理,1993,13(3):48-53.

[3]carlos M urzua.A simple and efficient test for Zipf’s laws[J]. Economies letters,2000(66):257-260.

[4]许学强,周一星.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,2009:163-166.

[5]谈明洪,范存会. Zipf维数和城市规模分布的分维值的关系探讨[J].地理研究,2001,23(2):243-247.

[6]倪合金.对皖江城市带承接产业转移的若干思考[J].江东论坛,2010(2):9-12.

[责任编辑:李荣富]

作者简介:崔琚琰(1983-),女,安徽铜陵人,铜陵学院建筑工程学院讲师,研究方向为城市区域发展与结构优化。

收稿日期:2015-07-21

DOI:10.13420/j.cnki.jczu.2015.05.013

[中图分类号]F293

[文献标识码]A

[文章编号]1674-1102(2015)05-0055-03