包公廉政思想浅析

2015-02-19郭明英

郭明英

包公廉政思想浅析

郭明英

包公,即包拯,是北宋时期著名的清官。千百年来,包拯作为不朽的清官形象,为人敬仰。作为一代廉吏,包公在几十年的从政生涯中形成了独特的廉政思想。这种廉政思想是对我国古代廉政思想尤其是对儒家廉政思想的继承和光大,同时也是新时期廉政文化重要的思想资源之一。包公的廉政思想,主要体现在《包拯集》、包公轶事以及一些历史文物中,有以下几个方面:“清心”、“直道”的自律意识,“以廉为本”的从政理念,“以民为本”的勤廉理念,秉公执法、不畏强权、敢于担当的法制精神。

一、包公廉政思想的基础是“清心”“直道”

包拯,北宋庐州(今安徽合肥)人,28岁考取进士,因照顾父母未仕,直到38岁时才开始仕宦生涯。在30多年的从政生涯中,包拯担任过工部、刑部、兵部礼部的官员;最后做到枢密副使,成为中央政府的宰辅。

包公廉政思想的基础是“清心”、“直道”的人生观、道德观、价值观,把廉政为民作为人生的座右铭。包公到京城选任时,住地与当朝宰相吕夷简府邸很近,吕知道他是个人才,想见他罗为己用,以为包可能会来拜见。但包公没有这样,在京城过了几天,就匆匆上任去了。这表明,他不肯让这些不正常的瓜葛干系干扰自己的行为。“与人不苟合,不伪辞色悦人,平居无私书,故人亲朋皆绝之。虽贵,衣服、器用、饮食如布衣时。”

廉洁作为官吏的一种德性,不是先天固有的,而是产生于后天的修养和教育。包公从一幵始就树立了一个正确的指导思想,他曾说,“臣生于草茅,早从宦学,尽信前书之载,窃慕古人之为,确然素守,期以勉循”,表明了自己的理想和追求,一切都是为匡正阙失,尽心报国,决不贪恋职权,尸位素餐。在其位谋其政,贪混之官,他是不肯当的。

包公自奉廉洁,清操自守,而且对自己的子孙,自己的家人也有非常苛刻的要求,他在遗训中要求:“后世子孙仕宦,有犯赃滥者,不得放归本家,亡殁之后不得葬于大茔之中。不从吾志,非吾子孙。”合肥包公家族墓群的发掘,也证明了包公这一遗训的精神是被传承了下来。包公夫妇墓中,没有贵重的遗物,其子包绶“平生清苦自守,廉白是务,遗外声利,罕有伦比。”其孙包永年,虽累任主簿、县尉、知县等职,死时没有积蓄,丧葬费是其弟出的。

二、包公廉政思想的特点是“以廉为本”

包公从政时,距宋朝开国已七八十年,北宋的统治进入了中期。开国时期那种朝气蓬勃、励精图治的精神己经逐渐消失,不少中高级官员变得庸俗懒散,置国家大事不顾,纷纷追求个人的物质利益和精神生活享受。阶级矛盾激化,使宋王朝的政治形势很不好。

包公是“以廉为本”的积极倡导者和践行者。为创造一个廉政的政治生态,他对当朝的政治腐败进行了广泛的揭露和深刻的批判。现存《包拯集》的187篇文章中,有55篇指名道姓地揭露了61名本朝人物。这些人所犯错误的性质和程度各不相同,有的是不称职,有的是一般错误,有的是犯罪。包公认为,对令人痛恨的贪官污吏,要坚决打击,依法严惩。“贪者,民之贼也。”针对“下郡县至广,官吏至众,而藏污揭发,无日无之”的严重情况,要依照法律严肃处理,可是有人却寻找种种理由从轻发落,影响极坏,“贪猥之徒,殊无畏惮”。包公认为此类人应该重处,“今后应臣僚犯赃抵罪,不从轻贷”,并依条施行,纵遇大赦,更不录用,或所犯若轻者,只得授副史上佐。如此,则廉吏知所劝,贪夫知所惧。

三、包公廉政思想的核心是“以民为本”

在包公多年的从政生涯中,他做过知县、知府等地方官,也当过朝廷里的京官,不论在地方还是在朝廷,他都本着为民勤勉尽职的信念,做出了许多流芳百世的政绩。他在端州主政三年,勤为民,造福端州——改良农耕,发展经济;筑堤固围,治理水患;挖井防疾,为民惠民;修路通邮,兴利端州;兴教办学,启智育人;储粮备荒,惠泽民生。包公说:“民者,国之本也,财用所出,安危所系。”包公廉政思想的出发点就是“以民为本”。

儒家讲廉政,也就是政德,把为政清廉作为政德的主要内容。孔子的“仁者爱人”、“修己以敬”、“修己以安百姓”、“礼,与其奢也宁俭”等主张,就包含了丰富的廉政思想。孟子提出了要“仁民”,行“仁政”的政德思想。“仁政”的主要内容就是为官者要关心老百姓疾苦,热爱老百姓,“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。

庆历四年〔1044年)前后,长江中下游地区出现严重的旱灾,粮食减产,作物减收。在这种情况下,各州县官员仍然采取往年的做法,对百姓横征暴敛。包公对此极为关切,深入了解年景不好,灾荒歉收的实际情况,连续三次上章,陈述民情苦衷,要求减免税额。宋王朝为了获得地主阶级的广泛支持,实行“与士大夫共治天下”的国策,从多方面给予优待,“恩逮于百官者,唯恐不足”,于是财政开支不断增大,羊毛出在羊身上,又只好增收赋税,广大人民不堪重负,叫苦连天。包公认为,“祖宗之世,所输之税,只纳本色”的办法是好的,可是后来“用度日广,所纳并从折变,重率暴敛,日甚一日”。据他调查,陈州将夏税应交之麦折成现钱,每斗纳钱150文,市价实只50文;蚕盐每斤折钱100文,再折成小麦2斗5升,每斗纳钱140文,反复折变结果蚕盐每斤需纳钱350文。他在《请免江淮两浙折变》的奏疏中请求:“令民取便送纳现钱,或纳本色,庶使京辅近地不济人户,稍获苏息”。

北宋中期,政治腐败己经到了相当严重的程度,贪官污吏横行霸道,民不堪命。包公从传统的民本思想出发,极力要求朝廷让人民休养生息。“民者,国之本也。财用所出,安危所系,当务安之为急。”他提出了许多整顿腐败的办法,《包拯集》中直接请求薄赋税、宽力役、救饥馑、免折变、罢粮草、罢冶户、罢税率、改盐法、改茶法、保民田、止抑配、惩脏吏的奏疏至少在50封以上,鲜明的表现出包公对民间疾苦的深刻了解,对生民休戚的诚挚关怀。这种以民为本的廉政思想和实践确实是难能可贵的。

四、包公廉政思想的关键是秉公执法

尊重法纪纲常,不管谁犯法违纪,都要执行纲纪。这是包公贯彻其廉政思想的难能可贵之处。

包公认为治理国家离不开法,法令的地位和作用极其重要。他在一封奏章中说:“臣闻法令者,人主之大柄,而国家治乱安危之所系焉,不可不慎。”“法令既行,纪律自正,则无不治之国,无不化之民。”他把立法执法,看作整顿吏治、治理国家的必要手段,只要认真坚持抓到底,必有好的成效。对不清廉的,不管“苍蝇”、“老虎”,概不手软。老百姓只所以把包公喊作青天,就是赞赏他的铮铮铁骨。

皇佑二年(1050年),包拯由三司使改任天章阁待

制、知谏院。他对政令得失,大臣好坏,都敢于忠言直谏,如“六弹张尧佐”事件。张尧佐为张贵妃伯父,其人无真才实学,却极善投机钻营,由于极力讨好仁宗,因此很受青睐。仁宗皇帝授予他宣徽南院使等四项要职,满朝震惊。包拯等群臣一同极谏,恳求收回成命,仁宗不听。于是包拯连续六次动本,尖锐指出:赏者必当其功,不可以恩进,若滥赏必行,必然有损于皇帝尊严,使朝纲紊乱,“四方骇任人之失,鄙(辽和西夏)萌轻国之心”。由于包拯的极谏,仁宗迫于舆论的压力,最后免去了张尧佐两项要职并同时规定凡是后妃家庭成员,今后不得担任国家的军政要职。这就断绝了外戚窃权的通路,避免了外戚擅权的悲剧。

在开封府任上,包拯更加表现出铁骨铮铮,无所畏惧的精神。开封府是京师所在地,皇亲国戚多,官宦权贵多。开封城内有一条惠民河,两岸达官贵人修花园、筑亭榭,占用地皮使河道越来越窄、越淤越浅,洪水暴发,泛滥成灾使广大市民深受其害。包拯让他们交出地契,一一审验,发现有许多是伪造的。对于伪造地契修筑的花园、亭榭,不管是什么人的一律拆除,同时把名单上报皇帝,撤去他们的官职。从此,朝中官宦贵戚都十分怕他。

秉公办案,铁面无私,是执法者必要的品质。包公在这方面有许多值得称道的实践。史载他性格刚毅,不肯与人苟合,从不伪装自己去讨好别人,平生不作私书,不接受干请,哪怕是故人亲朋,也全都拒绝。包公曾在他的家乡庐州府任过知府,其堂舅倚仗外甥包拯是现任知府,胡作非为,横行乡里。受害人向包拯告状,包拯及时把舅舅传来,升堂审讯,询明情况,命衙役依法打其堂舅七十大板。消息传开,百姓奔走相告,称赞包拯秉公执法,铁面无私,“自是亲旧皆屏息”。自此亲族中再也没有人敢为非作歹了。

包公很清楚,打击权势豪强的不法行为,绝非易事。他亲眼看到不少“公清守节之人,或不曲事左右,为众所嫉者,即被加诬,构成其罪,遂使守己之士或负终身之坫,可不痛惜哉。”然而,一颗忧国忧民的赤子之心,支撑者他不怕打击报复,义无反顾,决心去与那些腐败邪恶的势力斗争到底。《宋史》说他“立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之。”包公的刚直精神,当时就获得了朝野的高度赞扬。欧阳修称他“清节美行,著自贫贱,谠言正论,闻于朝廷”。吴奎在包公墓志铭中说:“峻节高志,凌乎青云。人或曲随,我直其为。人或善容,我抗其辞。自始至终,言行必一。”包公的廉政思想、对后世产生了非常重要的影响。

(本文作者:安徽省纪委《江淮风纪》总编辑)

责任编辑:江生亮

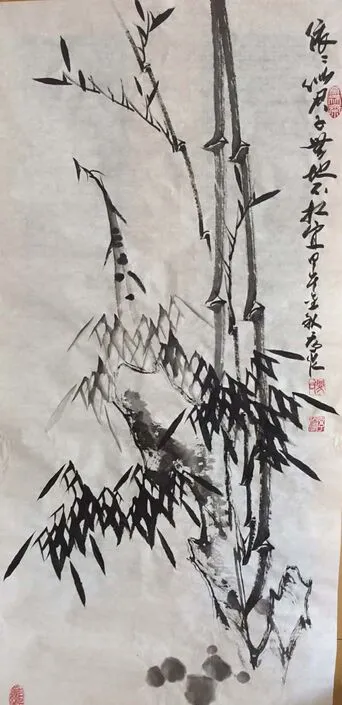

罗序伦 书画作品