北京市突发公共事件特征与发展趋势分析

2015-02-17刘忠轶赵景涛

刘忠轶, 高 岩, 张 旭, 赵景涛

(1.中国人民公安大学公安管理学院, 北京 100038; 2.北京大学经济学院, 北京 100871)

北京市突发公共事件特征与发展趋势分析

刘忠轶1,高岩1,张旭1,赵景涛2

(1.中国人民公安大学公安管理学院, 北京100038; 2.北京大学经济学院, 北京100871)

摘要基于北京市2011~2013年间发生的283起突发公共事件,利用统计学方法,从时间、空间和类别等角度对突发公共事件的特征和发展趋势进行了分析总结。结果发现:(1)北京市突发公共事件总体呈现“二分”特征;(2)突发公共事件发生最多的区域是东部的朝阳区和北部的海淀区;(3)事故灾难构成突发公共事件的主导因素,而火灾事故和交通事故是事故灾难的主要构成部分;(4)事故灾难也呈现“二分”趋势,自然灾害呈现出周期性规律,公共卫生事件呈现偶发趋势,而社会安全事件呈现增多趋势;(5)中心区和东部地区突发公共事件发展呈现周期性规律,南部地区和北部地区的突发公共事件发展则呈现下降趋势。

关键词突发公共事件; 特征; 发展趋势

0引言

随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,社会矛盾日益复杂多变,“突发公共事件”已经不再是一个陌生词。尤其是在近年来,突发公共事件频发,已经受到公共管理领域的普遍关注[1]。突发公共事件的发生往往具有突发性、危险性、紧迫性和不确定性等特点,它已经成为影响人们生产和生活的一个重要因素[2]。深入探究突发公共事件的特征和发展趋势对突发公共事件的应急管理将具有重要的意义[3]。

北京是我国的政治、文化和国际交流中心,在对外交流和对内管理上都扮演着重要的角色,在一定程度上已经成为我国对外的象征。正是由于它的重要作用和巨大社会影响力,突发公共事件的发生往往会造成严重的后果。2012年,“7·12”北京特大暴雨造成了79人死亡,10 660间房屋倒塌,190多万人受灾,经济损失达116.4亿元[4]。2013年10月28日,北京金水桥恐怖袭击事件,造成3名恐怖分子和2名群众死亡,40人受伤[5]。因此,对北京市突发公共事件的发生需要引起足够的重视。

为有效预防和管理各类突发公共事件,相关部门也在积极研究制定应急管理措施[6]。需要注意的是,任何事物的产生和发展都有其自身的规律和特点,只有把握住事物的规律才能找到解决问题的方法。突发公共事件也是如此,它有其自身的特点和规律。深入探究并科学利用这些规律特点来有效地构建应急管理体系,才能提高突发公共事件预防和管理的效率和效果[7]。李凤等[8]从北京西站2006年春运期间发生的大规模旅客滞留事件入手,分析和总结了北京西站在应急管理中存在的主要问题,提出了应急管理的对策建议。张智新等[9]对北京市应急管理体制存在的问题及其改革思路进行了研究,指出了北京市应急管理中一元管理体制的不足、条块分治和整合不够等问题,提出了建立合作型应急管理体制、充分整合社会资源的想法。虽然针对突发公共事件应急管理的理论和对策研究还有很多[10],但目前对于该问题的研究仍停留在理论探讨阶段,没有针对具体历史事件,从实证层面总结突发公共事件的特征和规律,所提出的建议和意见对于现实的指导意义还有待进一步的验证和考察。

基于此,本文以北京应急网发布的突发事件信息为基础,收集整理了2011~2013年来北京市发生的283起突发公共事件。针对北京市突发公共事件的特征,具体从时间、空间和类别3个维度进行了总结,然后对突发事件的类别和空间趋势进行了深入分析。

1北京市突发公共事件特征分析

1.1 突发公共事件时间特征分析

从时间维度来看,北京市2011~2013年间突发公共事件的发生频次呈现明显的“二分”特征。2012年上半年之前,北京市突发公共事件呈高发态势,平均每半年发生77起;2012年下半年之后,北京市突发公共事件发生频次降低,平均每半年发生17起。对2012年上半年之前的突发公共事件高发原因分析发现,事故灾害占据了主导因素。2012年上半年之前事故灾难发生了213起,平均每半年71起,占到突发公共事件总数的75.3%。

图1 北京市突发公共事件频次

图2 2012年上半年前事故灾难构成比例

进一步将2012年上半年前事故灾难分为交通事故、爆炸事故、火灾事故、施工事故和泄漏事故。分析事故灾难构成比例发现,火灾事故和交通事故分别占到事故灾难的39.62%和25.94%,是造成事故灾难的主要因素。其次,由于施工中猝不及防或安全防范措施不到位等原因,造成施工事故的发生比例占15.09%;由于水管爆裂、煤气罐爆炸、锅炉爆炸以及其它因素引起的爆炸等,造成爆炸事故的发生比例占12.74%。最后,由于化学品泄漏和热力管线泄漏等因素,造成泄漏事故发生比例占6.6%。因此,事故灾难的预防和管控重点在于火灾事故和交通事故。

1.2 突发公共事件空间特征分析

依据东西南北的方向,将北京市划分为中心区(包括东城区、西城区)、东部地区(包括朝阳区、通州区、顺义区、平谷区)、南部地区(包括房山区、丰台区、大兴区)、西部地区(包括石景山区、门头沟区)、北部地区(包括海淀区、昌平区、怀柔区、延庆县、密云县)五个区域。另外,用北京及周边地区来泛指北京城区及周边地区,如雾霾不仅发生在北京城区,对周边地区也会产生影响。

图3 不同地区突发公共事件比例

从空间维度来看,东部地区和北部地区突发事件发生频次比例均在20%以上,其中东部地区达到了39.93%。具体来说,突发公共事件发生较多的区域是朝阳区、海淀区和通州区,发生频次占总数的比例分别为24.73%、12.72%和11.66%。可以看出,突发公共事件与地区的发展程度、人口密集程度以及商业发展程度有密切关系。根据2013年北京市各区县GDP排名统计,朝阳区和海淀区GDP占据了各区县中的前两位,分别为3 920亿元和3 831亿元,分别占全市GDP总量的20.1%和19.6%。同时朝阳区和海淀区也是北京市常住人口最多的两个区,2013年常住人口分别为384.1万人和357.6万人,分别占全市常住人口总量的18.2%和16.9%。因此,对于经济发达、人口多的区域,要加大突发事件的防范力度和应急措施,以有效预防和应对突发事件。

同时,我们也看到,虽然北京中心城区人口密度最大(超过2万人/平方公里),人均GDP最高(超过2.7万美元),但这些区域的突发事件频率却相对较少,这与中心城区的安保和防范措施是分不开的。例如天安门地区既有安检措施,又有武警巡逻等,易燃易爆等物品都不易携带,大大降低了突发事件的发生频率。不仅如此,北京的公共交通设施,如首都机场和地铁站以及高架桥发生突发事件频次也处在较低的水平,这也与这些地区完善的安保防范措施密切相关。

进一步对各个区域内发生的突发公共事件进行分类统计可得表1。

表1 不同地区各类突发公共事件频次

5个区域中的主要突发公共事件均是事故灾难。其中东部地区事故灾难事件频发,2011年至2013年间共发生了99起,占到各区域各类突发公共事件总数的35%。而自然灾害往往波及面广,对北京及周边地区均有较大影响。东部地区的社会安全事件发生频次要高于其他区域,占到各区域社会安全事件总数的46.7%。各区域公共卫生事件发生频次较低,只有两起,分别是2012年的手足口病和2013年的禽流感事件。

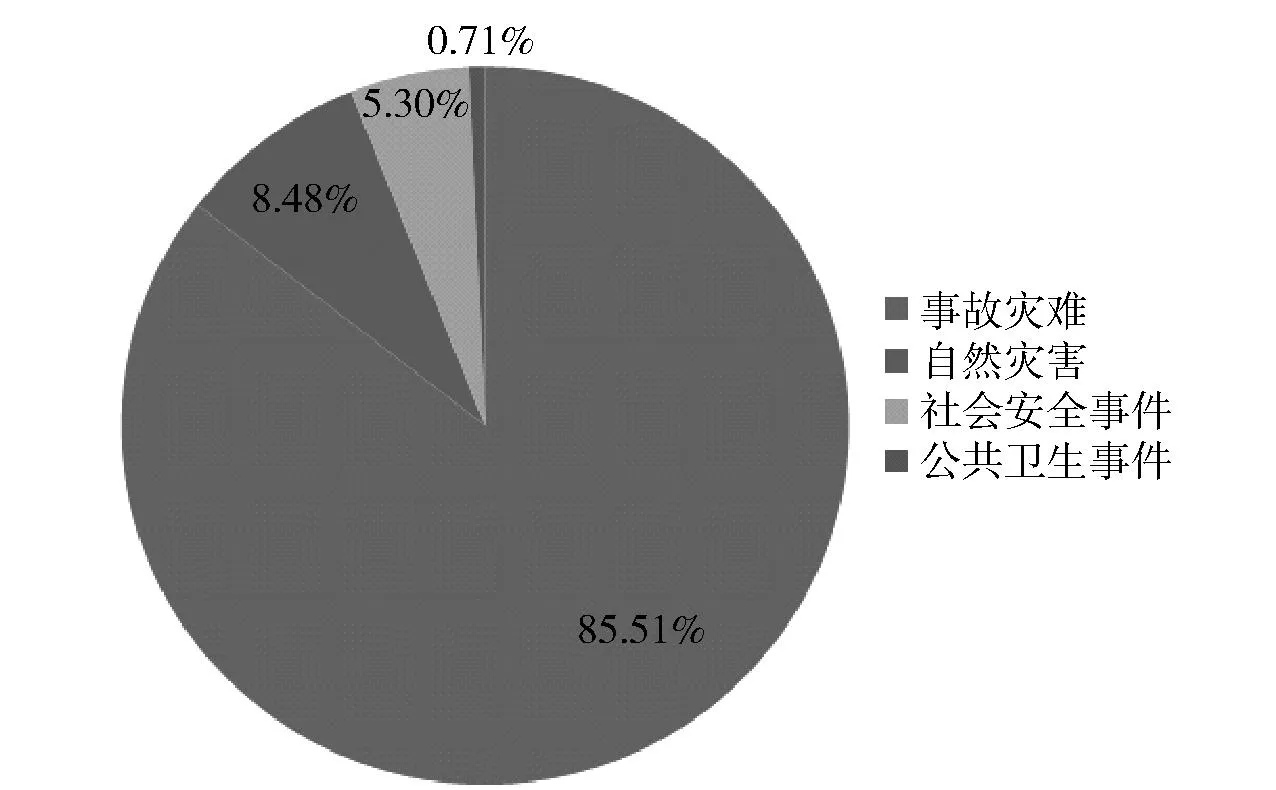

1.3 突发公共事件类别特征分析

根据《北京市突发事件总体应急预案》可以将突发事件分为事故灾难、自然灾害、社会安全事件和公共卫生事件四大类。下面将以此为依据,对突发公共事件的类别特征进行分析。

图4 不同类别突发公共事件比例

从突发公共事件的类别来看,自然灾害造成的突发事件只占到了8.48%,因此绝大部分的突发事件是人为有意或无意造成的。其中事故灾难最为严重,占到了突发公共事件总数的85.51%,社会安全事件和公共卫生事件分别占5.3%和0.71%。由此,我们可以做出判断:(1)大多数突发公共事件缘由与人为因素有关,可以通过对有关人员的提前教育预防来减少;(2)事故灾难在所有突发公共事件中发生频次最高,是需要重点防范和控制的。

图5 各类事故灾难构成比例

对事故灾难突发公共事件的类别组成进一步详细分析可以得到:火灾事故占38.37%、交通事故占26.94%、施工事故占15.1%、爆炸事故占12.24%、泄露事故占7.35%。其中火灾事故和交通事故占据了事故灾害类的主要部分,占事故灾难总数的65.31%,而施工事故、爆炸事故和泄露事故则处在一个较低的水平,占事故灾难总数的34.69%。对火灾事发地点进一步分析发现,大部分火灾事故都发生在工厂、酒店、商场和饭店等场所,这些场所流动人员比较多,易燃易爆物品比较集中。另外,由于北京市机动车保有量的增加,使得交通事故成为高发的事故灾难。2013年北京机动车持有量达543.7万辆,已经超出北京市道路的承载能力,加上路面上不文明以及不合法的交通行为等,为交通事故埋下了隐患。因此,火灾事故和交通事故仍然是当前需要重点防范和治理的突发公共事件。公安部门一方面要加大对工厂、酒店、商场、网吧等人口聚集场所的消防设施和设备的检查力度,向群众宣传消防知识,提高全民消防意识和消防能力;另一方面要规范交通驾驶资格,提高安全驾驶意识,加强交通安全法规宣传教育工作,从根源上降低交通事故发生的概率。

2北京市突发公共事件发展趋势分析

通过对收集到的案例进行数据整理和统计分析,探究不同类别和地区的突发公共事件发展趋势,给出预防措施,减少突发事件的发生和影响程度,进一步建立突发公共事件的有效应急预案,提高突发公共事件的处理效率和效果。

2.1 类别趋势分析

在北京各类突发公共事件呈现不同的发展趋势。首先,事故灾难呈现“二分”趋势。2012年上半年之前呈高发且有略微增长的趋势,而2012年下半年之后发生频次显著降低,但仍带有些增长的趋势。近三年中,事故灾难总共发生243起,占据突发公共事件总数85.9%的份额,因此要重点防范事故灾难。对事故灾难的管理时刻不能掉以轻心,在事故灾难高发时期做好应急管理,在低发时期做好预防措施。其次,自然灾害呈现出周期性的规律。2012年上半年之前呈现下降趋势,2012年下半年呈高发态势,之后又呈现下降趋势。北京市自然灾害主要是由于暴雨、大雾等恶劣天气引起的,这与自然界的运动规律息息相关,因此针对自然灾害要做好充分的预警防范准备。再次,公共卫生事件呈现偶发趋势。2012年上半年和2013年上半年各发生一起。北京市的公共卫生事件并不是北京市特有事件,而是全国性的传染疾病。如2013年3月我国爆发禽流感以来,造成数十人死亡,数以百亿美元的经济损失。最后,社会安全事件呈现增多趋势。2013年上半年之前,社会安全事件发生次数相对稳定,而到2013年下半年,社会安全事件呈高发趋势。相对于事故灾难和自然灾害而言,虽然社会安全事件发生频次不高,但却可以造成严重的社会影响。尤其是近年来暴力恐怖组织活动频繁,时刻威胁人民群众的生命和财产安全。因此,北京市各区均将反恐防暴纳入工作重点,建立“反恐防暴”模式,有效预防和打击恐怖袭击活动。

图6 各类突发公共事件发展趋势(Ⅰ)

图7 各类突发公共事件发展趋势(Ⅱ)

面对日益复杂的突发公共事件,一定要与时俱进,针对不同类型突发事件,仔细分析其发展特征和趋势,采取不同方法,积极应对,降低突发公共事件的发生频次。

2.2 空间趋势分析

由于西部地区和北京及周边地区的突发公共事件发生频次相对较少,仅占总数的5.65%和5.3%,所以说西部地区和北京及周边地区的突发公共事件处在一个低发的趋势。为了表征各地区突发公共事件的发展趋势,用各地区突发公共事件的发生比例(即频次除以总数)来代替发生频次。下面将主要探究其他几个区域的突发公共事件发展趋势。

图8 各地区突发公共事件发展趋势(Ⅰ)

图9 各地区突发公共事件发展趋势(Ⅱ)

中心区和东部地区突发公共事件发展呈现周期性规律。2012年上半年之前突发公共事件呈增多趋势,2012年下半年突发比例降至最低,而后又开始呈增多趋势。由于中心区和东部地区经济发达、人口众多,发生事故灾难和社会安全等突发事件的几率比较大,突发事件的防范与响应速度显得尤为重要。

南部地区和北部地区的突发公共事件发展总体呈现下降趋势。除了北部地区的海淀区外,南部地区和北部地区的各区县经济发展水平相对较弱,区域繁华程度和复杂程度没有中心区大,各类突发公共事件发生的几率较小。如这些区域人口和机动车相对较少,发生交通事故的频次不高;社会影响和媒体关注程度不高,社会公共安全突发事件的意义和作用不大,发生几率减少。

3结语

基于2011~2013年间的北京市突发公共事件,对公共事件的时间特征、空间特征和类别特征进行了全面总结,然后分析了突发公共事件的类别趋势和空间趋势,为突发公共事件的预防管理提供了决策依据。结果发现,2012年上半年之前,北京市突发公共事件呈高发态势,2012年下半年之后,北京市突发公共事件发生频次降低。北京市东部地区和北部地区是突发公共事件的高发区域,这与区域经济发展和人口数量密切相关。由于安保和防范措施相对完善,北京市中心区的突发事件频率相对较少。不同类型的突发公共事件呈现不同的发展趋势,其中事故灾难呈现“二分”趋势,自然灾害呈现出周期性规律,公共卫生事件呈现偶发趋势,而社会安全事件呈现增多趋势。不同区域的突发公共事件也呈现不同发展趋势,其中北京西部地区突发公共事件发生频次相对较少,中心区和东部地区突发公共事件发展呈现周期性规律,南部地区和北部地区的突发公共事件发展则呈现下降趋势。

面对日益复杂的社会矛盾和不断发生的突发公共事件,应全面掌握其特征和发展趋势,从而针对性地制定预防和管理措施,有效降低突发公共事件的发生频次和影响。我们要挖掘矛盾背后的深层原因,不断加强和深化突发事件管理体制改革,改进工作方式,提高应急管理效率和效果,增强政府的突发事件应急处理能力。另外,加强民众的突发公共事件预防和应急管理知识教育,增强民众防范意识,掌握应急基本技能,降低突发公共事件的影响。

参考文献

[1]曹杰, 杨晓光, 汪寿阳. 突发公共事件应急管理研究中的重要科学问题[J]. 公共管理学报, 2007 (2).

[2]秦德智, 郭晓磊. 创新力与控制力协调统一 科学应对突发公共事件[J]. 中国应急管理, 2008 (7).

[3]敬海新. 突发公共事件应急管理的思路和对策[J]. 前沿, 2010 (15).

[4]钱江. “7·21”暴雨拷问的不只是北京[J]. 今日中国论坛, 2012 (8).

[5]罗援. 中国反恐战略向何处去[J]. 同舟共进, 2014 (6).

[6]李伟. 城市突发公共事件应急管理探讨[D]. 南京:南京农业大学, 2010.

[7]闪淳昌. 构建中国特色的应急管理体系[J]. 中国浦东干部学院学报, 2008 (5).

[8]李凤, 姜传胜, 李伟, 等. 北京西站应急管理现状及对策[J]. 中国安全科学学报, 2007, 17(5): 159-164.

[9]张智新. 北京市应急管理体制存在的问题及其改革思路[J]. 城市安全: 首都国际化进程研究报告, 2010.

[10]祁明亮, 池宏, 赵红,等. 突发公共事件应急管理研究现状与展望[J]. 管理评论, 2006, (4):35-45.

(责任编辑陈小明)

作者简介刘忠轶(1983—), 男, 河北人, 博士, 讲师。 研究方向为公安管理。

基金项目北京市哲学社会科学规划项目(12JGB041,15JGB128); 公安部公安理论及软科学研究计划项目(2013LLYJGADX016); 中国人民公安大学基本科研业务费项目(2015JKF01128)。

中图分类号D035.337