思想政治教育有效性研究——关于校园利他行为培养的实验报告

2015-02-09郭立艳

郭立艳

(江苏省吴中中等专业学校 苏州市 215000)

随着市场经济的进一步发展和都市化程度的急剧提高,现代人际之间的冷漠、功利现象越来越明显,一些领域道德失范,诚信缺失、假冒伪劣、欺骗欺诈,给未成年人的成长带来不可忽视的负面影响。当自私唯我的风气在校园盛行,当淡漠的集体观念成为常态、当疏远的同学关系司空见惯,当同情、协助、善举、分享、捐赠、安慰、合作、自我牺牲被淡忘和不耻,我们不禁要问:利他行为,这一恒古以来被中华民族倡议的美德是否会在新一代的人群中彻底沦丧?利他行为的弱化有可能突破道德底线,使学生丧失义务感、责任感,从而导致理想信念的危机,研究当代校园利他行为的现状与干预策略,已刻不容缓。

“利他”一词由社会学家孔德首先提出,他用“利他”一词来说明一个人对他人的无私行为。对利他行为的定义有以下两种取向:一、社会生物学家和社会学家一般强调利他行为的结果,即有利于他人而无利于行为者本身,当然,在这里指的是外部可见的利益。至于利他主义行为的动机,在社会生物学家、社会学家、经济学家的观点中是被忽略的。二、从动机方面阐述利他行为的观点认为,只有真正有利他动机的行为才可以称之为利他行为,即真正的利他主义者主要应该考虑他人从自己行为中分享到积极的结果。如果当事者意图从自己的善行中得到什么收获或其行为是对他人的一种回报,那这种行为就不是利他行为。与利他行为相对应的是道德冷漠,是指对身处困境者缺乏同情,推卸道德责任,拒绝进行援助的道德态度以及行为。本研究的利他行为是指一种自觉自愿,有益于他人、公众和社会,不期待回报的行为,是一种以人为对象的亲社会行为。

一、实验方法

1.实验样本

随机抽取80名学生为被试,分为实验组和控制组两组。利用价值观调查问卷量表,分析学生利他观念现状,包括学生对社会上利他事件的态度、个人对利他事件的参与程度。实验组和控制组设为同质群体。

2.实验设计

根据实验组被试成员的状况,精心设计团体心理训练实验,实验活动共进行13周,每周两次,每次45分钟,实验活动的总设计目标为提高成员的利他行为倾向,每次活动都有一个明确的主题和训练方式,如移情训练,志愿者活动,感恩报告等。而控制组只进行日常教学活动。在心理训练结束后,分别对实验组和控制组进行利他行为倾向测验和利他行为实验,即分别给所有被试成员两次助人的机会,考察实验组和控制组是否存在显著差异。

3.统计分析

用SPSS13.0对数据进行分析检验。

二、结果分析

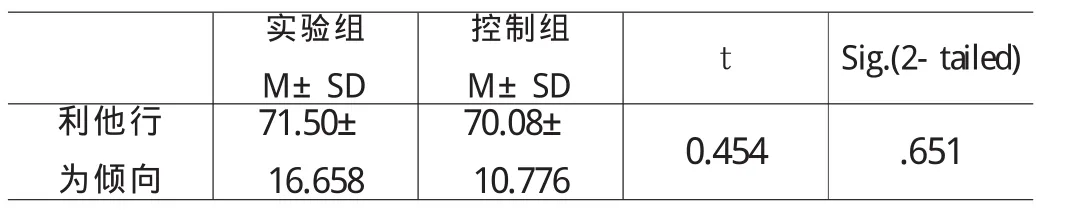

1.训练前实验组和控制组的利他倾向水平比较

心理训练前,对实验组和控制组在《价值观调查问卷量表》的得分差异进行比较,如表1所示,两组得分差异不具有统计学意义,即两组被试实验前的利他行为倾向水平具有同质性。

表1 实验组和控制组实验前的利他行为倾向水平比较

2.训练后实验组和控制组的利他倾向水平比较

实验结束后对实验组和控制组的得分差异进行检验,结果如表2所示,实验组得分显著高于控制组,两组平均分双尾检验值为0.048,具有显著差异。这表明,心理训练对提高学生的利他行为倾向有显著影响。

表2 实验组和控制组实验后的利他行为倾向水平比较

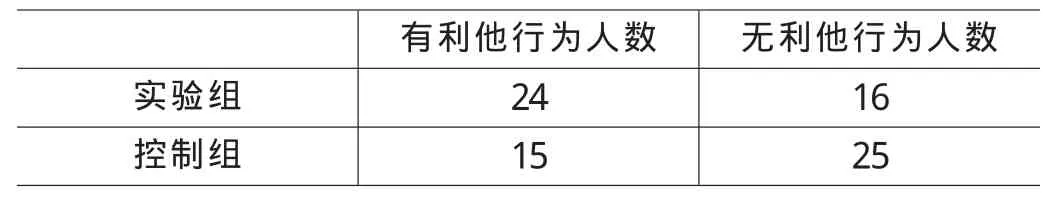

3.训练后实验组和控制组的利他行为比较

为进一步验证心理训练对利他行为的影响,对实验组和控制组进行利他行为实验:给每个被试成员两次助人的机会,其难易程度存在差异:在被试成员的必经之路设置助人机会:一次为在校园内问路,另一次为假装生病、难以自行就医需要别人帮助。其实验结果如下:

当利他行为难度较大时候,实验组和控制组利他行为如表3所示,当利他行为难度较小时,实验组与控制组的利他行为如表4所示:

表3 高难度时实验组与控制组利他行为四格表

表4 低难度时实验组与控制组利他行为四格表

经卡方检验,当利他行为难度较小时,实验组与控制组利他行为无显著差异,sig.为0.176(1-tailed),大部分学生乐于实施利他行为。而当利他行为难度较大时,利他行为显著减少,实验组与控制组利他行为存在显著差异,sig.为0.036(1-tailed),这说明心理训练能促进利他行为的出现。

三、讨论与建议

研究结果表明,学生利他行为可以通过心理训练和教学干预得以培养和改善,应该针对不同年龄阶段的学生生理、心理特点,有效进行利他行为的教育干预。何谓“有效的培养”,不同学派有不同的看法,社会学习理论倾向于通过直接教育来培养,通常采用直接指导与强化亲社会特征、自我归因的训练、榜样学习等方法。而认知发展理论则倾向于通过促进社会认知观和道德观的发展来培养,通常采用培养移情能力和角色扮演能力等。因此在利他行为培养中我们提出以下建议:

1.加强教育引导和心理培训,强化利他行为。

根据社会心理学理论,利他行为和其他行为一样,可以通过强化而得到有效的巩固。如对志愿者进行表彰和给与一定的奖励,会使志愿者的行为得到强化与巩固,从而会促进这种利他行为。研究中我们发现,学生具有较强的观察和模仿能力。家庭、学校、社会舆论、大众传媒对学生价值观形成具有重要影响,通过情景教学,运用讨论的方法,创设一定的问题冲突情境,引导学生通过讨论,强化对利他行为的肯定,可以引导学生形成正确的价值观,有效消除学生道德冷漠,增加利他行为的发生机会。

2.丰富学生的移情体验,注重同情心的培养

移情是指在人际交往中,人们彼此的感情相互作用。当一个人感知到对方的某种情绪时,他自己也能体验到相应的情绪,即为他人的情感、情绪而引起自己与之相一致的情绪、情感反应。在社会心理学中,同情心被定义为设身处地来考虑别人的感情,并作出相应的情感反应。同情心是一种良好的道德品质,是亲社会行为和利他行为的基础。90后的一代人,一方面,他们在成长过程中备受家庭的呵护,另一方面,他们承受着巨大的升学和就业压力,使得他们格外关注自我,习惯处处以自我为中心,较少顾及别人的感受。通过移情训练,运用角色扮演等方法,使学生学会理解他人的意愿,体验他人的情感,从而培养丰富的同情心,提高观点采择能力,促进利他行为发生的可能性。

3.努力培养学生的社会责任感

社会心理学的研究表明,社会责任感是一个人利他行为的出发点,是激发一个人行动起来以实现一定道德目的内在动机。鼓励学生参加学校组织的志愿者活动,形成乐于助人、吃苦耐劳的好习惯,引导学生积极参与对社会政治生活和公共政策的分析,强化他们的民族意识,是培养学生社会责任感的有效途径。利他行为具有可塑性,唤醒学生沉睡的情感,培养学生的社会责任感,促进利他行为的产生,将对学生的一生产生深远的影响。

[1]国务院.关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见,2004.2.26

[2]洪丽.高中生利他行为与移情、道德判断关系研究[D].福建师范大学硕士学位论文,2005.5

[3]武广.纠正道德冷漠促进利他行为[J].科教文汇,2009.1

[4]胡雁波.小学生利他行为发展的实验研究[D].辽宁师范大学硕士学位论文,2004.3

[5]沈文华.浅论促进利他行为[J].科技资讯,1008.23

[6]洪丽.高中生利他行为与移情、道德判断关系研究[D].福建师范大学硕士学位论文,2005.5