我国森林生态效益补偿政策的回顾与思考

2014-12-28梁宝君袁卫国

梁宝君,石 焱,袁卫国

(1.国家林业局 管理干部学院,北京 102600;2. 国家林业局 发展规划与资金管理司,北京 100714)

我国森林生态效益补偿政策的回顾与思考

梁宝君1,石 焱1,袁卫国2

(1.国家林业局 管理干部学院,北京 102600;2. 国家林业局 发展规划与资金管理司,北京 100714)

中国森林生态效益补偿从提出到现在已经有30余年的历史,取得的效益是显著的。进一步明确森林生态效益补偿内涵,总结分析森林生态效益补偿的经验及问题,为建立完善的森林生态效益补偿机制,提供重要借鉴。

森林;生态效益补偿;政策;思考

建立和完善森林生态效益补偿政策是林业重要发展战略,森林是国家重要的生态安全屏障和战略资源,在维护国家生态安全、木材安全、物种安全、粮食安全等方面具有特殊地位,发挥着十分重要的作用,兼有生态效益、经济效益和社会效益,其生态效益远高于经济效益,而生态效益的属性很难作为一种普通商品进入市场。从环境法学意义上讲,生态效益补偿是指环境资源受益人、社会、国家及其它组织,应对利益受到损害的生态保护人或单位给予适当的经济补偿。广义上是指森林生态环境本身的补偿,对个人或区域保护森林的保护性投入,包括公益林生态补偿、林业重点工程、森林病虫害防治、森林防火等投入;狭义上是指对公益林所有者或经营者在造林、抚育、保护和管理等方面的付出所给予一定补助的专项资金[1]。

一、我国森林生态效益补偿政策的历史回顾

我国森林生态效益补偿基金制度的建立经历了一个长期的,从无到有、从小到大、从少到多的发展过程。新中国第一部《森林法》中明确提出要建立森林生态效益补偿基金的构想,国务院于1992年批准要建立林价制度和森林生态效益补偿制度,实行森林资源有偿使用。同年,《关于出席联合国环境与发展大会的情况及有关对策的报告》中提出,“按照资源有偿使用的原则,要逐步开征资源利用补偿费,并开展对环境税的研究”。至1998年4月29日,《森林法》修正案明确规定,“国家设立森林生态效益补偿基金,用于提供生态效益的防护林和特种用途林的森林资源、林木的营造、抚育、保护和管理”的法律制度[2]。长期以来,国家林业局会同财政部重点围绕补偿基金来源问题进行了多次调研、反复协商,先后提出过向大型水库、电站、森林公园等生态公益林的直接受益者征收补偿基金、从国家政府性基金中提取补偿基金、从中央财政预算中安排补偿基金等三个方案,并由财政部会同国家林业局联合上报国务院。但补偿基金来源这一关键问题一直没有得到解决,森林生态效益补偿基金制度未能建立起来。

2001年1月,财政部同意设立森林生态效益补助资金,明确森林生态效益补偿基金主要用于提供生态效益的防护林和特种用途林(统称为生态公益林)的保护和管理,并建议先试点,再逐步推开。要求国家林业局2001年上半年重点完成公益林资源清查工作,制定《森林生态效益补助资金管理办法》以及试点方案、年度规划等。2001年4月,国家林业局建议每亩补偿标准为6—8元。并支持财政部提出的“先试点,再逐步推开”的意见,建议以省区为单位进行试点,试点单位的确定,应选择生态区位重要,兼顾不同的立地条件,领导重视,对已完成国家公益林划定工作并经检查验收合格的省区,先行进行试点。2001年11月20日,国家林业局会同财政部在人民大会堂组织召开全国森林生态效益补助资金试点启动工作会议。标志着我国开始进入有偿使用森林资源生态价值的新阶段,结束了无偿使用森林资源生态价值的历史。

截止到目前,公益林区划界定办法和补偿基金管理办法等相关制度已经进行了三次修订,逐步完善(见表1)。

从森林生态效益补助的试点阶段来看,生态效益补偿补助资金补助标准是每年每公顷补助75元,用于重点防护林和特种用途林保护和管理费用支出,很大程度促进了1340万公顷试点重点公益林的管护工作,为正式建立生态补偿基金制度打下了良好的基础。经过3年试点,2004年国家正式建立了中央财政森林生态效益补偿基金。2010年起,中央财政将集体和个人所有的国家级公益林补偿标准由每年每公顷75元提高到150元,到2012年为止,全国区划界定的12450万hm2国家级公益林,已全部兑现补偿基金。2013年,在财政部的大力支持下,集体和个人所有的国家级公益林补偿标准被提高到225元,中央财政补偿基金规模达到149.3亿元,比2012年增加40亿元。

表1 我国森林生态效益补偿政策试点与发展情况

二、各省建立与执行生态效益补偿情况

全国已经有29个省(直辖市、自治区)建立了地方生态补偿制度。已区划并实行生态补偿的地方公益林共3500万公顷,其中省级公益林2680万公顷,省级以下公益林820万公顷。

1.广东省

广东省是最早建立森林生态效益补偿制度的省份。1998年11月,广东省人民政府发布《广东省生态公益林建设管理和效益补偿办法》。规定,政府对生态公益林经营者的经济损失给予补偿,禁伐生态公益林。省财政按每年每公顷37.5元对省核定的生态公益林给予补偿,广东省成为全国第一个实施生态公益林效益补偿的省份。到2000年提高到每年每公顷60元。2003年,修订了《广东省生态公益林效益补偿资金管理办法》,明确资金的使用对象和拨付程序,完成了省级生态公益林的现场界定工作,补偿标准提高到每年每公顷120元。从2008-2012年,每年每公顷递增30元[5],2012年达到270元/公顷。广东省对于省内国家级公益林,每年从东江流域水源涵养建设的供水工程水费收入中安排1000万元,将国家级公益林生态效益补偿标准再提高到255元/公顷。广州市2008年补偿标准达375元/公顷,2009年达585元/公顷,2010年达615元/公顷。深圳市按省、市、区1:1:1的比例配套补偿。佛山市按省、市、区4:2:4的比例配套补偿。东莞市2008年补偿标准已达到1500元/公顷,除中央、省、市三级财政资金(省、市1:1的比例配套补偿[4])的基础上,县级财政再拿一部分进行补偿。

2.福建省

2001年福建省完成了全省生态公益林区划界定工作,2002年启动森林生态效益补助资金试点,2003年探索生态公益林不同经营主体的经营管理模式和合理有效的资金投入机制,建立生态公益林资源监测与评价体系,2005年修订出台了《福建省生态公益林管理办法》, 2007年福建省政府将国家和省级重点生态公益林的补偿标准提高到105元/公顷[5],并在中央财政补偿的基础上,出台了“政府投入为主,受益者合理负担”的下游补上游的政策。2010年,生态公益林补偿标准达到每年每公顷180元。此外,厦门市财政再按180元的标准安排补偿基金,补偿标准达到360元/公顷。

3.北京市

北京市于2010年建立了每年每公顷600元的山区生态公益林生态效益促进发展资金,包括360元的生态补偿资金和240元的森林健康经营管理资金。北京市合理核定生态效益促进发展资金增加额度,每5年调整1次,主要依据山区生态公益林的资源总量、生态服务价值、碳汇量的增长情况和全市国民经济社会发展水平等开展生态补偿,生态补偿资金由市、区(县)财政按1∶5的比例共同负担。

类似广东、福建、北京等省(市)的情况在全国还有很多,比如江苏省、浙江省、安徽省、江西省、四川省等,他们的共同特点是,省(市)的补偿标准高于中央财政森林生态效益补偿标准,并结合实际情况不断提高(见表2)。

表2 国内典型省市生态效益补助标准一览

总体来看,国家公益林区实施生态效益补偿政策,保护了森林资源,强化了森林的生态作用,使森林充分发挥生态效益,尤其在涵养水源,减少洪涝灾害,减轻温室效应,防治大气污染,保护生物多样性等方面发挥了重要的作用。同时,补偿区林农收入也有了稳定增加,促进了农业、水利、旅游等行业的发展[6]。

三、我国生态补偿政策存在的问题

建立和发展中央财政森林生态补偿基金制度,既维护了公益林所有者、经营者的切身利益,转变林业经营理念,促进公益林的保护,有利于建立生态保护者恪尽职守、生态受益者积极参与的激励机制。但森林生态补偿制度仍然存在一些亟待解决的问题。

1.补偿标准偏低

近年来南方各省区发展商品林的态势很好,尤其是集体林权制度改革后,农民经营林业的积极性提高,比以前大幅度增加了经营商品林所获得的收入。相比之下,经营商品林与经营公益林存在巨大的收益差距。目前,尽管我国国家重点公益林中央财政补偿标准已经有所提高,从每年75元/公顷到每年225元/公顷,但实际到达林农所有者手中不足225元/公顷,主要还包含管护费等相关费用,所以这个标准还不能算是真正意义上的“补偿”,依旧是部分成本“补偿”或是“补助”。合理的补偿标准应为540元/公顷左右[7],从表2中可以看出,部分省市地方财政在中央财政补偿的基础上,提好了补偿标准,但依旧比合理补偿标准低很多。

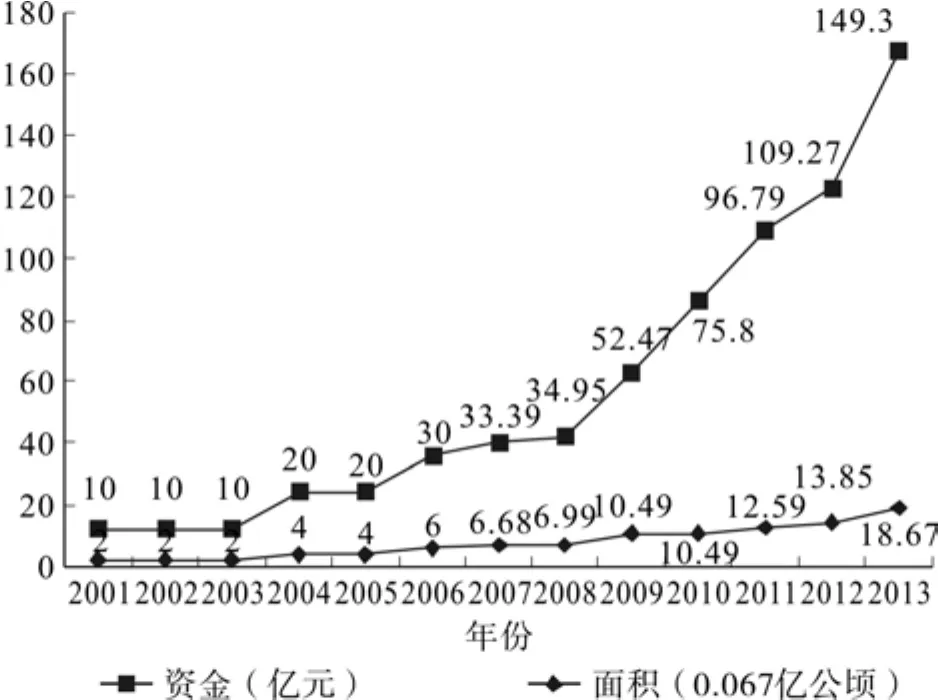

尽管2010年和2013年中央财政两次提高了集体和个人所有的国家级公益林补偿标准,并从2008年开始逐年加大补偿基金的预算投入(见图1),截止到2013年,国家级公益林区划面积是2001年的9.34倍,而补偿基金投入是2001年的15倍。

图1 中央森林生态效益补偿基金补偿面积及资金投入情况

尽管如此,由国家林业局或财政部牵头办理的林业方面的人大建议和政协提案主办件中,要求提高补偿标准的每年都超过20件,超过主办件总数的2/3。当前森林生态效益补偿基金只是对国家级公益林管护的补助,还不能完全弥补成本,更谈不上对公益林经济和生态价值的补偿,还没有做到真正意义上的森林生态补偿。

2. 补偿资金渠道单一

目前全国和地方森林生态效益补偿基金主要靠各级政府财政预算拨款,资金有限。在经济发达地区,生态公益林补偿政策实施情况良好。但在经济欠发达地区,受财政收支的限制,地方投入的资金无法保障。全国范围内缺乏探索利用市场机制实现补偿森林生态效益的有效途径,需要进一步建立公益林资源保护受益者直接补偿机制。尚未采取一些其他渠道获得补偿资金,尚未建立“受益者合理负担”的具体补偿实施办法。如:考虑从依托公益林景观资源的旅游部门的经营收入、内河航运、利用水资源发电等企业的营业收入,以及狩猎等收入中提取一定比例的资金,用于该区域的公益林生态效益补偿,通过碳汇市场交易和碳基金实现公益林的补偿[8]。

3.补偿标准缺乏科学合理的核算体系,尚需健全动态调整机制

中央及各省现执行的补偿标准均以行政文件形式下达,补偿基金只是按公益林面积发放,没有考虑生态区位、生态功能、林分类型、林分质量等因素综合考虑补偿标准,未考虑地区之间的差异性补助标准,未出台以生态功能区为实施主体的财政补助政策或建立补贴专项资金,造成转移支付力度和应用范围与生态主体功能区建设不匹配。在理论研究和实践方面没有形成有共识的补偿核算方法和体系,需要以更宽的思路和更大的力度,进一步完善森林生态补偿政策。

4.各省之间发展不平衡

自出台中央财政森林生态效益补偿基金制度以来,江苏、广东、北京等省(市)工作成绩比较突出,该地区经济比较发达、财力也相对比较雄厚的;江西、安徽等省是推进生态补偿的决心和力度比较大的,也是集体林权制度改革比较深入的地区。其它地区发展相对较慢,标准也比较低,需进一步完善跨省、跨区域的生态补偿。

四、完善生态补偿政策的几点建议

1.积极争取财政支持,逐步提高补偿标准

加强国家级公益林的管理,建立健全补偿基金动态调整机制。根据经济社会发展状况和国家财力,应继续逐步提高森林生态效益补助标准并长期稳定在一个合理水平。同时要求市县在生态脆弱区、生态屏障区,应设立特别补偿标准。

2.积极探索多渠道筹集资金,增加公益林所有者特别是林农收益

国家林业局、财政部和国家发改委等部门正在研究出台相关制度办法。主要包涵以下内容:

(1)允许适度利用

为解决生态保护与农民增收的矛盾,2013年4月,《国家级公益林管理办法》出台,明确规定,除一级国家级公益林不得开展生产经营活动外,在不破坏森林生态系统功能的前提下,可以合理利用二级国家级公益林的林地资源,适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用,科学发展林下经济,进行抚育和更新性质的采伐。三级国家级公益林要加强森林资源培育,科学经营,合理利用。

(2)扶持发展林下经济

中央财政十分重视支持发展林下经济,除在税收、贴息等方面给予了优惠外,还通过安排巩固退耕还林成果专项资金、财政专项扶贫资金、林业补贴资金、林业科技推广示范资金、现代农业生产发展资金、农业综合开发资金等财政专项资金,对其中符合规定条件的林下经济项目予以积极支持。2013年,中央财政安排7000万元在10多个省区率先开展木本、草本中药种植试点,开启了我国建立支持发展林下经济相关制度的先河,为进一步保护林木所有者和经营者的权益、解决保护和增收的矛盾探索了新路子。

(3)完善补偿机制

国家发改委正在会同财政部、国家林业局等有关部门研究制定《关于建立健全生态补偿机制的若干意见》和《生态补偿条例》,提出建立生态补偿机制的总体思路和政策措施,开展跨省流域、区域生态补偿试点,逐步建立下游补上游、谁受益谁补偿等多渠道横向筹集资金的方式,运用排污权交易、水权交易、碳汇交易、生态产品服务标志等补偿方式,多渠道争取生态效益补偿基金,探索市场化机制补偿模式,鼓励社会捐资、认养等形式筹集资金用于公益林的补偿。鼓励一切有志于中国资源保护的国际国内企业、政府及个人通过绿色碳基金“购买”碳汇。除资金补助方式之外,重视对经济林、花卉、木本粮油、森林旅游、竹木等产业扶持政策的实施,推进相关技术对口援助工作,强化专业人才支持,加大就业培训力度等补偿方式,也对民生林业大有促进。如果可能,考虑加紧制定和颁布专门的《生态效益补偿法》,弥补《刑法》中对盗伐林木的处罚规定太轻,没有考虑生态效益的不足,适度设立破坏林地、破坏水土保持、破坏生态建设等新的处罚,使该制度进一步系统化和完善化[9]。

3. 加强补偿基金的管理与监督

进一步加强补偿基金管理,确保资金专款专用。同时,也要加强对此项基金的使用情况审计,让社会公众对该项基金的使用给予更多的关注,这有利于取得社会的理解与支持。

完善中央财政森林生态补偿政策既要高度重视,更要明确建立完善的生态补偿制度是个渐进的过程,不可能一蹴而就。

[1] 吴红军,李剑泉.我国森林生态效益补偿政策探析[J].林业资源管理,2008,(5):20-23,31.

[2] 吴水荣,马天乐,赵 伟,等.森林生态效益补偿政策进展与经济分析[J].林业经济,2001,(4):20-23,10.

[3] 董 妍.森林生态效益补偿制度回顾与展望[J]. 农村财政与财务,2014,(2):48-5.

[4] 彭耀强,薛 立,王汉忠,等.广东省生态公益林效益补偿机制探讨[J].林业资源管理,2011,(3):15-19.

[5] 江正铨,冯树清,吴满元.福建省生态公益林管护和补偿机制问题及对策探讨[J].林业资源管理,2009,(3):5-8.

[6] 张邵峰.泾县实施森林生态效益补偿政策的成效与建议[J].安徽农学通报,2013,19(11):101,114.

[7] 王丽珍.公益林生态效益补偿政策的相关问题探讨[J].中国集体经济,2009,(4):20-23,10.

[8] 王 力.关于完善森林生态效益补偿政策的几点建议[J].大众商务,2009, (12):224.

[9] 诸 江,叶知春.完善我国生态效益补偿的建议[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2009,3(3):12-14.

The Retrospection and Thinking of Forest Eco-compensation Policy in China

LIANG Bao-jun1, SHI Yan1, YUAN Wei-guo2

(1. State Academy of Forestry Administration,Beijing 102600,China; 2.Department of Forest Resources Management, State Forestry Administration,Beijing 100714, China)

It has achieved a lot since the forest eco-compensation policy was proposed over thirty years ago. It is of providing reference to know the connotation of forest eco-compensation, summarize and analyze the experience we have made as well as problems existed, and perfect the mechanism of it.

forest; eco-compensation; policy; retrospection

X321;F326.2

A

1673-9272(2014)05-0001-05

2014-05-29

梁宝君(1961-),男,辽宁锦州人,高级工程师,研究方向:营造林管理与研究。

袁卫国(1966-),男,江苏海门人,高级工程师,研究方向:林业财政税收政策研究、财政专项资金管理。

[本文编校:罗 列]