生态文明城市建设程度测评及发展策略研究——以西安市灞桥区为例

2014-12-22何博

何 博

(陕西学前师范学院环境与资源管理系,陕西西安 710100)

1 生态文明与生态文明城市

1.1 生态文明

关于“生态文明”的概念,不同学者从不同的角度进行了界定。归纳起来,大致有以下几种观点:(1)生态文明是人类的一个发展阶段,是在人类社会经历了原始文明、农业文明、工业文明发展后,对与人地关系矛盾研究反思的基础上,将会选择进入的更高一级发展阶段[1]。(2)生态文明是社会文明的一方面,如余谋昌认为,生态文明是与物质文明、精神文明、政治文明一起,共同建设文明和谐社会的重要支撑[2]。(3)生态文明是一种发展理念。这种观点认为,现代生态文明与落后的“野蛮文明”相对,提倡保护自然资源、改善生态环境、优化人地关系,从而实现资源、环境、经济、社会的可持续发展[3]。

综合分析以上观点,从人与自然和谐的角度,笔者认为,生态文明是人类为保护和建设美好生态环境而取得的物质成果、精神成果和制度成果的总和,是贯穿于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设全过程和各方面的系统工程,反映了一个社会的文明进步状态。

1.2 生态文明城市

生态文明城市是一个以人的行为为主导、自然环境为基础、资源流动为动力、社会体制为保障的“自然—经济—社会”的复合系统,是经济高效发展、资源高效利用、环境友好协调、社会和谐进步的人类居住区,是在当今世界快速城市化和生态危机加重的背景下,自然、城市、人三个有机系统相互关联和互动创造美丽城市,美好生活的关键所在[4]。从系统学角度看,生态文明城市是自然、城市、人类生态系统相互作用、紧密联系的统一整体;从生态经济学角度看,生态文明城市的经济增长方式是内涵式增长模式,更加注重对低碳、绿色和生态技术的运用;从社会生态学角度看,生态文明城市强调城市应发展生态教育、生态科技、生态文化、生态道德、生态法律、生态制度等。

由以上分析可知,生态文明涉及观念转变、产业转换、社会转型、体制转轨等多个方面,是一项复杂的系统工程,十八大也提出建设生态文明,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程[5]。建设生态文明城市的重要途径就是从生态文明城市建设的目标出发,构建不同地区不同发展阶段的生态文明城市评价指标体系,并以此对生态文明城市建设程度进行测评,最终提出各个类型城市生态文明建设策略,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献。

2 生态文明城市评价指标体系构建

2.1 指标体系构建原则

(1)整体性与地方性相结合原则:生态文明城市建设是一个新型的系统工程,因此要求将自然资源本底、经济发展状况、社会制度建设、文化发展水平等因素有机结合起来进行考量,同时由于各个地区各个因素发展水平不相一致,还必须有针对性的选择适合本区域发展的因素指标,客观真实的反应区域发展水平[6]。

(2)科学性与可操作性相结合:指标体系的构建、数据来源要具备科学性,要能反映出当地生态文明城市建设目标,由于评价因素类型较多,因此应考虑到统计资料的可获得性、因素量化的复杂程度、指标测算的可操作性[7]。

(3)代表性与时效性相结合:应尽量选择最新、最权威的统计资料、数据,指标的选取还应具有代表性,避免重复选择。

2.2 指标体系构建

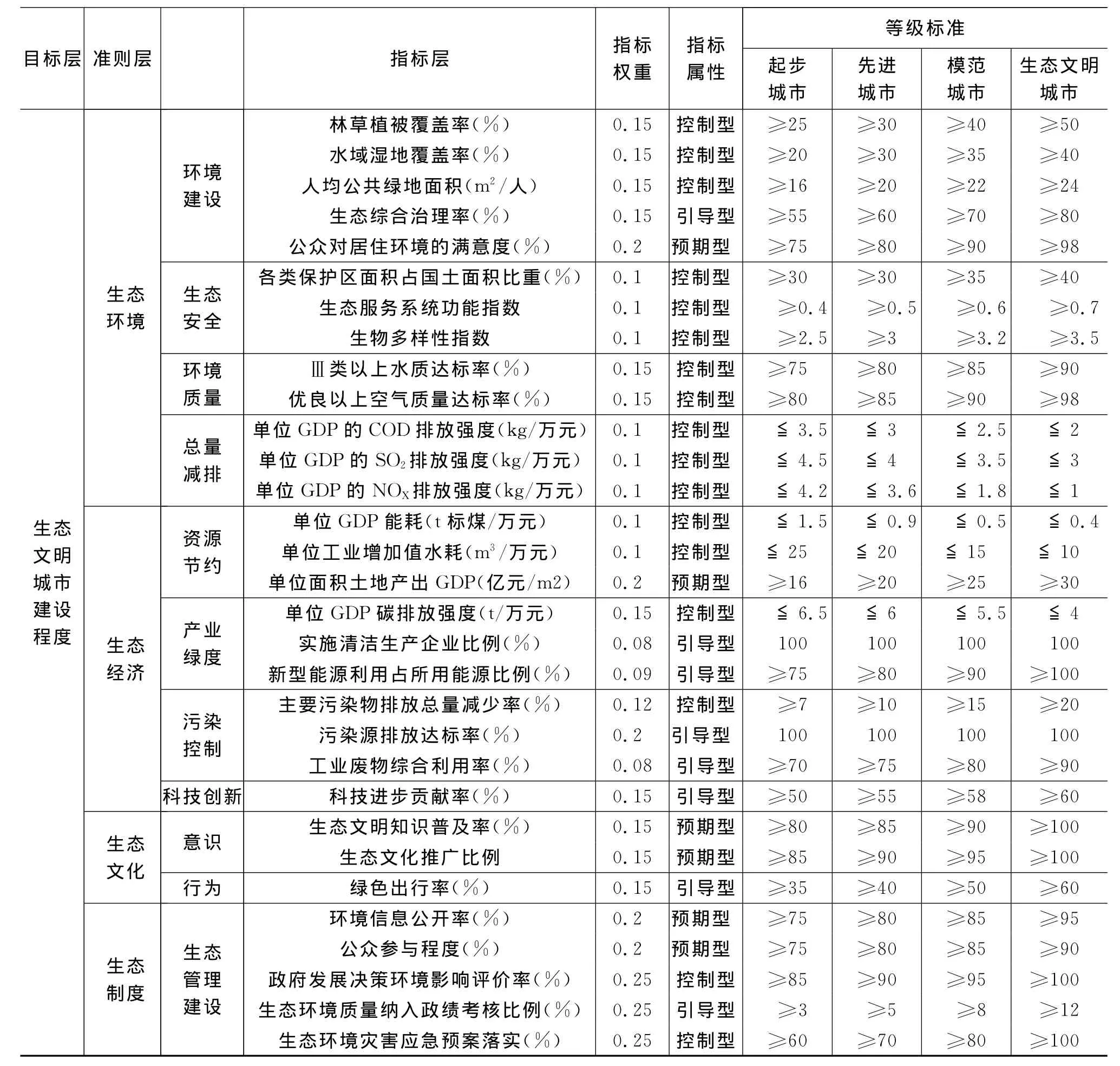

本研究在分析以往不同学者针对不同区域构建的生态文明城市评价指标体系的基础上,参考2011年国家发改委制定的《关于开展西部地区生态文明示范工程试点的实施意见》及《生态文明工程示范工程试点市县选择评价指标体系》关于建立生态文明评价指标体系的建议,基于AHP法,结合西安地区经济社会发展现状,分别从生态环境、生态经济、生态文化、生态制度等4个层面(共31项评价指标)来进行构建。如表1所示。

3 生态文明城市建设程度测评

3.1 测评方法

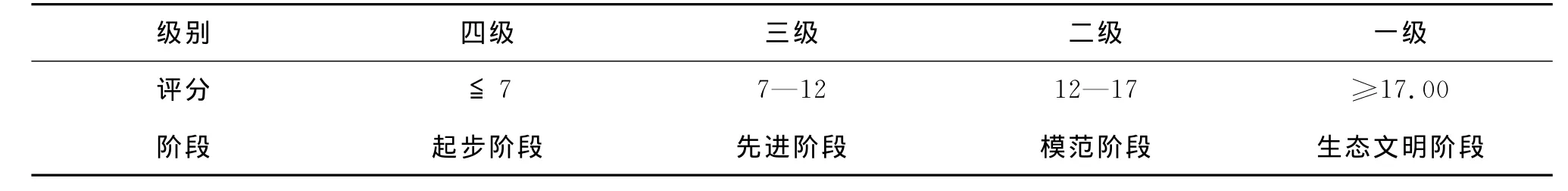

采用德尔菲法并邀请国内具有城市生态学、产业经济学、景观生态学、城市规划学背景的10余位专家对指标权重进行打分赋值[8],确定区域指标权重及生态文明城市评价标准,如表1和表2所示。

本研究以生态文明建设试点区——西安市灞桥区为例,表中公众对居住环境的满意度、生态文明知识普及率、生态文化推广比例、绿色出行率均来自实地走访调研与问卷调查,其余指标均来自《西安统计年鉴2012》[9]。参考相关研究成果,考虑到研究区域内获取数据的统一性和一致性,按照生态文明城市建设的目标对各个指标进行统一赋值。当测算结果达到起步城市水平时,赋值1,测算结果达到先进城市水平时,赋值2,测算结果达到模范城市水平时,赋值3,测算结果达到生态文明城市水平时,赋值4[10]。

表1 生态文明城市评价指标体系

表2 生态文明城市评价等级标准

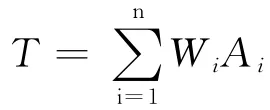

生态文明城市发展程度计算公式为:

其中T为区域生态文明建设程度,n为评价指标个数(n=31),Ai为第i指标的赋值,Wi为第i指标的权重。

3.2 生态文明城市建设程度测评

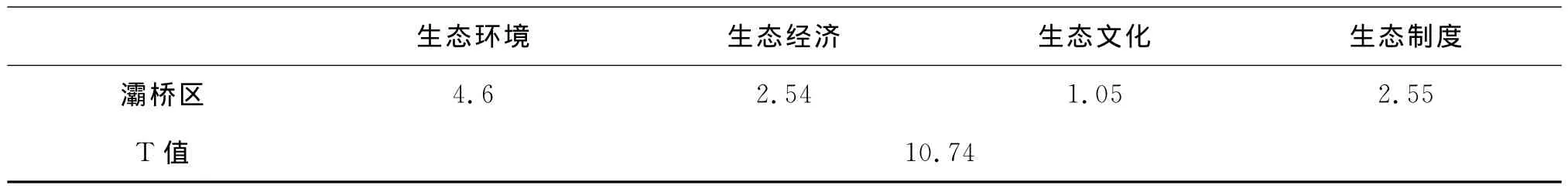

按照上述测评方法,计算得到灞桥区生态文明城市建设程度测评结果,如表3所示。

表3 生态文明城市建设程度测评结果

由表3可知,西安市灞桥区T=10.74,参照生态文明城市评价标准,灞桥区属于生态文明城市建设先进阶段。

在生态环境方面,灞桥区建设最好,为4.6分。该区地形平缓,属于暖温带半湿润大陆性季风区,光、热、水、气、土等自然条件优越,以农业用地为主,矿产(金矿化石、石墨矿)、生物、水资源(灞、浐、渭三河交汇常流,流长60公里,流域面积170多平方公里年过境客水总量达64.02亿立方米,加上1.8亿立方米的地下水储量,累计65.82亿立方米的水资源总量)丰富,该区白鹿塬矿泉水资源丰富,水质纯净,有用矿物质含量高,有益元素含量达到国家规定标准,2012年,灞桥区城市环境空气质量全年好于国家二级标准(良好)以上的天数304天,饮用水源地的水质达标率为100%,全区森林覆盖率达到41%,绿化面积17.9万亩,形成了红旗坡、洪庆山、狄寨塬、灞河入渭段等生态林及西蓝、西阎、西临、绕城高速绿色通道。再者,2011年西安世界园艺博览会会址建于该区,是一个集“园艺景观、历史人文、生态环保”于一体的风景名胜区和永久性市民公园,2013年4月西安灞桥国家湿地公园正式建成开园,整个区域分布在灞河的东西两岸,总规划面积约5.81平方公里,具备典型的河口湿地特征,是灞桥生态区湿地系统的重要组成部分。

生态经济建设为2.54分,生态环境的持续改善、投资环境的不断优化、城市功能的日益完备,该区以城市品质大提升吸引一批对区域带动力强、附加值高、环境污染小的企业入驻。灞桥区以项目建设大提速带动区域经济跨越发展,按照高新技术引领,传统产业升级,优势产业突破的思路,灞桥区加快培育现代服务业、新型工业、文化旅游业等主导产业,大力发展低碳经济,引进新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业,“十五”期间,各项经济指标全面实现“十五”目标,2012年全区人均生产总值38870元,第一产业增加值16.08亿元,增长6.5%;第二产业增加值134.69亿元,增长13.7%;第三产业增加值82.53亿元,增长15.2%,随着产业升级和经济转型,该区经济已由粗放型转为集约型发展,大力发展低碳节能和环境友好型产业,经济增长主要是科技进步的贡献。

生态文化建设灞桥区为1.05分,这得益于西安世界园艺博览会在该区的召开,政府对于生态文明理念的大力宣传及行为推广,使绿色、低碳、环保理念深入人心并得到群众的积极参与。群众开始自觉抵制不利于生态环境保护的消费行为并自觉响应绿色出行号召、选择经济适用的绿色环保产品。

生态制度方面,灞桥区建设较好,为2.55分。这是由于该区生态文明建设规划较早,且十八大后严格实施《西安浐灞生态区生态文明建设规划》,出台了《西安浐灞生态区生态文明建设实施方案》,提出不断健全生态文明建设激励约束机制,按照谁开发谁保护、谁受益谁补偿的原则,健全森林、草原、湿地、流域和矿产资源开发等领域的生态补偿机制;并坚持实现决策过程的法治化、贯彻实施的制度化和法律监督的社会化;环境信息透明度高、环境影响评价及生态灾害预警落实比较到位。

4 对策与建议

灞桥区目前处于生态文明城市建设先进阶段,作为全国第三批生态文明建设试点区域,下一步应努力构建以资源环境承载力为基础、以自然规律为准则、以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型城市生态新区[11,12,13],逐步建立起健康优美的环境体系,绿色高效的产业体系[14,15,16],舒适宜人的人居体系[17,18],先进和谐的社会文化体系,务实创新的制度体系[19,20],使浐灞生态区成为全国生态文明建设的先行者,西部生态建设的示范区,西安国际化大都市的先导区。要达到以上发展目标,该区生态环境、生态经济、生态文化、生态制度建设四方面均应加强。

4.1 加强生态建设和环境保护,维护生物多样性等生态功能

加强环境保护基础设施建设,着力开展水污染防治和垃圾处理,健全生态环境监测体系。加大生态功能区保护力度,增强生态系统服务功能的稳定性和可持续性。

4.2 加快转变经济发展方式

推动经济从高耗能、高排放、低效益的粗放型增长方式向低耗能、低排放、高效益的集约型增长方式转变。大力发展生态旅游业等地方特色明显并具有市场竞争力的特色优势产业,逐步培育当地的支柱产业,大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业,推广清洁环保生产方式,治理农业资源污染。因地制宜发展绿色经济、循环经济,推动形成多种形式的生态经济发展模式,逐步提高循环经济在地区经济中的比重。

4.3 努力优化消费模式

加大生态文明的宣传力度,使绿色环保消费的意识深入人心,抵制不利于生态环境保护的消费行为。鼓励试点出台促进绿色环保消费的激励政策,加大非环保产品的消费成本,引导消费者选择经济适用的绿色环保产品。强化节水节电措施,积极推广生物质能、太阳能、风能等绿色能源,提高可再生能源在能源消费中的比重。

4.4 完善生态制度体系

加强生态立法,按照谁开发谁保护、谁受益谁补偿的原则,在资源开发领域建立生态补偿机制,落实建设项目的环境影响评价制度,将生态环境质量纳入政府部门政绩考核,并加大考核比例,健全生态文明建设激励约束机制。

[1]黄光宇.生态城市理论与规划设计方法[M].北京:科学出版社,2002.

[2]邓欣.生态文明与生态化的时代诉求[J].生态经济,2010(7):182-187.

[3]李良美.生态文明的科学内涵及其理论意义[J].理论参考,2006(12):23-25.

[4]王家贵.试论“生态文明城市”建设及其评估指标体系[J].城市发展研究,2012,21(9):14-16.

[5]秦伟山.生态文明城市评价指标体系与水平测度[J].资源科学,2013,35(8):1677-1684.

[6]王晓欢,秦慧杰.西安市生态文明建设评价与预测[J].城市环境与城市生态,2010,23(2):5-7.

[7]张首先.生态文明:内涵、结构及基本特性[J].山西师范大学学报,2010,37(1):26-29.

[8]陈晓丹.经济发达城市生态文明建设评价方法研究[J].生态经济,2012(7):52-56.

[9]西安市统计局.2012西安统计年鉴[G].西安:[出版者不详],2012.

[10]马道明.生态文明建城市构建路径与评价体系研究[J].城市可持续发展,2009,16(10):80—85.

[11]胡锦涛.在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2012-11-8(01).

[12]孙静.新形势下的生态文明城市指标体系构建与评价方法研究[J].改革与开放,2012(8):83-84.

[13]廖海伟.生态文明城市指标体系研究[D].北京:北京林业大学,2011.

[14]覃玲玲.生态文明城市建设与指标体系研究[J].广西社会科学,2011(7):110-113.

[15]王贯中.生态文明城市建设指标体系构建研究[J].污染防治技术,2010,23(1):56-59.

[16]李波.贵州省生态文明城市建设发展态势思考[J].贵州大学学报(社会科学版),2011,29(3):132—138.

[17]彭强.生态文明城市建设理论与方法研究[D].成都:四川师范大学,2012.

[18]曾刚.基于生态文明的区域发展新模式与新路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2009,41(5):33-43.

[19]张志强.生态文明建设的现状与对策建议[J].湖南农业科学.2013(11):117-120.

[20]阳丽波.我国生态文明建设的路径探析[D].湘潭:湘潭大学,2010.