终极控制股东、内部控制与资本结构关系研究综述

2014-11-21山东大学管理学院邵春燕济南建设工程交易中心李存生

山东大学管理学院 邵春燕 济南建设工程交易中心 李存生

一、终极控制股东与内部控制相互影响

众多研究表明,在我国相对集中的金字塔式股权结构下,终极控制股东在上市公司普遍存在。金字塔结构下终极控制股东对上市公司的所有权和控制权分离程度较大时,终极控制股东对上市公司的经营拥有决策控制权,此时由于其控制权的存在,终极控制股东为了获取控制权私有收益,同时也为了掩盖由于所有权和控制权相分离所带来的攫取控制权私有收益的行为,其有动机也有能力通过控制管理层来影响或干涉企业内部控制制度的设计以及企业内部控制信息的披露,此时上市公司的内部控制信息披露水平往往较低;反过来,内部控制也是终极控制股东治理的重要手段,有效的内部控制可以监督和制约终极控制股东攫取控制权私有收益的行为,进而保护企业中小股东的利益,而无效或者存在缺陷的企业内部控制则会有利于或掩盖终极控制股东攫取控制权私有收益的行为。

(一)终极控制股东设定了内部控制的环境 影响内部控制的因素很多,有交易层面的,也有公司层面的。近年来人们日益认识到股权结构是影响内部控制的重要因素之一。Michelon等(2009)对欧洲的伦敦、巴黎、法兰克福和米兰四个不同股票市场的160家上市公司进行了实证研究,发现上市公司内部控制信息披露状况与企业股权集中情况、机构投资者拥有股权的比例、管理层持有股权比例呈负相关关系,与董事中独立董事所占比例呈正相关关系。Fan和Wong(2002)通过实证研究认为,当公司所有权集中程度很高而且所有权和控制权的分离程度较大时,控股股东有动机又有能力采取措施来获取控制权私有利益,此时控股股东为了追求自身的控制权私有收益,就可能会依靠自身控制权严格控制公司对外部的信息披露,这就会使得控股股东与中小股东之间信息不对称的程度加大,进而使企业会计信息透明度降低。我国上市公司大部分都通过金字塔、交叉持股等形式存在终极控制股东,也就是说,我国上市公司实际上处于终极大股东的超强控制状态。马忠等(2007)实证研究了我国家族控股民营上市公司,认为公司终极控制股东的所有权和控制权的分离程度越大,公司终极控制股东的控制权比例越高,上市公司自愿性信息的披露程度就越低。邓德强(2011)实证研究了2007年沪市非金融类上市公司,发现金字塔式股权结构下上市公司所有权与控制权的分离程度严重影响上市公司内部控制信息的自愿披露状况:总体来说,上市公司所有权与控制权的分离程度越大,上市公司越倾向于不披露上市公司内部控制自我评价报告的信息。如果将上市公司终极控制股东的所有权即现金流权按照数值大小分成两组,就会发现有如下两种不同的情况:当上市公司终极控制股东的现金流权比例相对较低时,公司现金流权与控制权的分离程度越大,上市公司越不愿意披露内部控制自我评价报告的信息,因为这时披露内部控制自我评价报告不利于终极控制股东攫取控制权私有利益;而当上市公司终极控制股东的现金流权比例相对较高时,现金流权与控制权分离程度的大小并不显著影响上市公司内部控制自我评价报告信息的自愿披露,因为当现金流权比例较高时,终极控制股东更关心公共收益部分,也就是说,较高的现金流权比例在一定程度上能够遏制终极控制股东攫取控制权私有利益的动机。李育红等(2010)对2007年我国深市所有上市公司进行了实证研究,从经营成果目标(Operation)、财务报告目标(Reporting)、合法合规性目标(Compliance)三个方面设计了被解释变量(因变量),即内部控制有效性指数(ICEI)。研究发现当终极控制股东的现金流权和控制权发生分离时,终极控制股东的现金流权比例越大,上市公司的内部控制越有效;和民营终极控制股东相比较,当上市公司的终极控制股东为中央政府时,公司的内部控制有效性程度较低。因此,有必要建立适当的控制权约束机制,以有效地提升上市公司内部控制水平,从而保护中小投资者利益,促进资本市场健康发展。

(二)内部控制是终极控制股东治理的手段 公司治理与内部控制共同的根源是委托代理,二者互为手段、互相促进。一方面,公司治理设定了内部控制的环境,是影响内部控制的环境因素。只有公司治理是有效的,企业的内部控制才能有效运行;另一方面,企业内部控制又是公司治理的重要手段,是公司内部治理中的关键治理机制,它可以有效地监督各利益相关者与管理层之间的委托代理关系。股权结构是公司治理的重要内容,终极控制股东在我国上市公司又普遍存在,成为股权结构中需要考虑的一个要素。因此,内部控制必然也是终极控制股东治理的一个手段。毛洁(2012)通过对我国创业板上市公司2009年和2010年相关数据进行的实证研究,发现创业板市场上市公司内部控制质量的提高有助于抑制终极控制股东的资金占用。内部控制可以在一定程度上限制终极控制股东披露虚假会计信息,确保财务报告的可靠性,约束其利益侵占行为,进而降低代理成本。当资本集中度较高时,上市公司的终极控制股东有权决定企业内部控制,他们往往会通过操纵企业内部控制制度的设计、执行甚至监督机制等攫取私人利益,损害中小投资者利益,进而影响公司绩效;当资本集中度较低时,内部控制往往能很好地发挥其监督制约功能,此时大股东以权谋私的机会降低,公司治理效率随之提高,进而企业绩效也会提高(钟玮等,2010)。

二、资本结构与内部控制相互影响

企业资本结构是指企业的股权资本与债权资本之间的比例关系,也就是企业的所有者权益和债权人权益之间的比例关系。它反映企业通过吸收投资者投资和向债权人借债而形成的企业股东、债权人和经营者之间的利益和权力制衡关系。企业内部控制是指企业为了实现自身的经营目标,在单位内部采取的一系列方法、措施以及在经济活动中建立的职责分工制度等的总称,它随着经济的发展、外部竞争的加剧和内部管理的需要而不断发展和完善。资本结构和内部控制息息相关,互相影响。Deumes and Knechel(2008)通过对荷兰企业进行的实证研究,发现企业资产负债率和内部控制信息披露程度呈正相关关系。企业资产负债率越高,股东和债权人之间的利益冲突就越明显,就越有必要加强披露内部控制信息。林钟高等(2009)通过对我国2006年沪深股市300家上市公司进行实证研究,同样发现企业资产负债率和企业内部控制信息披露呈正相关关系。

(一)资本结构决定了内部控制的侧重点 资本结构决策是企业筹资决策的核心,包括企业选择何种筹资方式以及各种筹资方式所筹得资金占总资金的比重两个方面。各种资金来源的比例又决定了债权人和所有者等各利益相关主体对企业的控制权大小。企业资本结构决定债权与股权的力量对比,就会导致公司治理结构的不同,这必然会影响到企业内部的各种控制规范,也就必然会影响到企业内部控制规范,因此必然会影响到企业内部控制所关注的重点。所以企业的资本结构在很大程度上会影响企业的内部控制。要加强企业的内部控制首先就要明确由企业资本结构所决定的公司治理结构状况,因此,企业内部控制制度的建立与执行最终要依据企业的资本结构(王雪慧,2004)。Shleifer and Vishny(1997)认为,一定集中度的资本结构或者债权结构可以有效防止管理层侵占所有者利益,也就是说,一定程度上集中的资本结构是相对有效的公司治理结构。同时,内部控制是否有效与公司的股权集中程度相关。在股权集中程度非常高时,存在绝对控股的股东,而绝对控股的股东通常会直接参与董事会,进而干涉企业的生产经营以及管理活动。这时,所有者和经营者具有高度一致的共同利益,会对经营者产生内在的经营激励。因此,适度集中的股权结构有利于提高公司内部控制效率(方莹,2007)。钟玮等(2010)以我国银行类上市公司为样本,对内部控制指数与资本结构中资本集中度的关系进行了研究。通过对截至2009年12月所有在我国上海交易所和深圳交易所上市的14家银行共70组样本数据进行实证研究发现,资本集中度与其绩效显著负相关;银行规模与银行的资产负债率水平显著正相关,与银行的股权集中度也显著正相关;内部控制水平和股权集中度显著负相关。这说明对银行类上市公司来说,过高的资本集中度可能会使内部控制流于形式,或者产生隧道效应。

(二)内部控制是实现资本结构各方权力制衡的措施 企业采用不同的筹资方式就会形成不同的资本结构。资本结构就是企业各种资金来源的构成比例和关系,而企业的资金来源包括两大类,债务资金和所有者权益资金。因此,只要负债资金所占比重确定,企业资本结构也就确定了。所以,资本结构决策主要就是权衡负债筹资给企业带来的风险和收益,确定合理的负债比例,进而确定企业最优的资本结构,以达到一方面降低企业资本成本,另一方面增加企业价值。影响企业资本结构决策的因素很多,既包括宏观的经济发展状况、利率、税率,又包括资本市场状况、所在行业特征,还包括企业自身发展状况、公司治理状况等。企业内部控制是公司内部治理的一个方面,内部控制水平的高低必然会影响企业利用财务杠杆的程度,也即影响企业的负债筹资规模,因此也就必然会影响企业的资本结构决策。完善有效的内部控制制度可以降低代理成本,因为有效的内部控制制度是实现利益各方权力制衡的基本措施(杨雄胜,2005)。由于我国上市公司股权集中度比较高,证券市场不够发达,上市公司股权融资的控制权效应主要通过内部控制的形式得以实现(方莹,2007)。企业的资本结构决定了债权和股权的比例关系。股权所有者,也就是股东,关心企业的可持续的盈利能力和长久的竞争优势;债权所有者,也就是债权人,主要关心企业的偿债能力。由于他们关注的重点不同,因此他们对待企业经营等方面风险的态度也不可能完全相同。要实现债权人和所有者之间的权力制衡,就需要有健全而完善有效的内部控制制度。只有健全企业的内部控制,才能协调所有者和债权人等各利益相关者的利益,有效实现各方的权力制衡。

三、资本结构与终极控制股东相互影响

资本结构理论表明,管理者的行为影响公司的资本结构。终极控制公司一般通过金字塔控制和交叉持股等方式对上市公司进行控制,所有权和控制权的分离程度较大,为了获取控制权私有收益,其有动机也有能力对管理者进行资本结构决策的行为施加影响,以使管理者的利益与终极控制股东的利益趋于一致。不同的资本结构反映了企业的不同利益主体与企业的权利义务关系,也反映了企业的权力分配状况,代表了企业不同利益主体对企业的控制权。从这个角度来说,资本结构是公司治理的手段之一。我国上市公司中终极控制股东普遍存在,是公司治理的一个重要方面。因此,资本结构又必然成为终极控制股东制衡的手段之一。

(一)资本结构是制衡终极控制股东的手段 Williamson(1986)认为,股权和债权是企业的两种资金来源渠道,代表两种不同性质的资金,同时也代表着企业不同的控制权结构。资本结构既是企业各种资本来源的构成以及比例关系,同时又决定了企业不同利益相关主体所应享受的权利和所应承担的义务。也就是说,资本结构既影响到企业的权力分配,又制约着各利益相关者的行为。因此,企业通过进行不同资本结构的选择往往可以作为企业控制权分配的一种途径。根据控制权理论,资本结构的实质是控制权结构,资本结构的变动也必然会直接影响到企业控制权的分配。而融资策略决定资本结构,因此,企业融资策略也就决定企业的控制权结构。也就是说,企业有什么样的融资策略,就决定了其会有什么样的控制权结构模式(方莹,2007)。大股东控制权是衡量企业控制权结构的替代变量之一,也就是说,大股东可以通过变动资本结构来调整他们对公司的控制权。在大股东的持股比例相对比较低时,通过负债进行融资,不会分散老股东的控制权,可以保持原有大股东的控制权地位。当公司被活跃的大股东控制以后,其绩效也长期稳定上升(Bethel et.al,1998)。企业的资本结构选择不仅反映了企业的融资风险和融资成本,而且决定了公司治理结构(王雪慧,2004)。吴晓求(2003)针对上市公司在不同股权结构下选择何种融资方式进行了实证研究,发现公司的股权结构与公司的资本结构、融资方式显著相关。韩亮亮和李凯(2008)通过实证方法研究了我国91家民营上市公司的终极控制股东和企业资本结构的关系,认为终极控制股东的控制权与现金流权的一致性与资本结构呈正相关关系,而终极控制股东的控制权与现金流权的分离程度则与资本结构呈负相关关系;资本结构决策本身也存在着委托代理关系问题。

(二)终极控制股东影响融资策略的选择 大股东持股比例与资本结构之间的关系是双向互动的。企业资本结构是公司利益相关者相互制衡的一种结果,代表了公司相应的控制权结构,必然会影响公司相关财务政策的选择和实施。上市公司的股权结构是资本结构的一个方面,必然会影响上市公司的资本结构,从根本上决定着上市公司资本结构的性质。在终极股东普遍存在的情况下,不同的股权结构必然会影响大股东的融资策略选择。最优资本结构实际上是股权的代理成本和债权的代理成本之间的权衡,是总代理成本的最小化,而公司治理就是要解决这一问题。Harris&Raviv(1988)认为,管理者的行为必然会影响公司的资本结构,从某种意义上来说,最优资本结构实际上是管理者通过权衡控制权私有利益和从收购中能获得的资本利得而采取的一种资本结构。大股东由于具有决策权,可能会对管理者加强监督,一旦管理者的行为与大股东不一致,就可能被更换,因此管理者的利益和大股东的利通常是趋于一致的。方莹(2007)通过实证研究发现,公司第一大股东的持股比例与企业资产负债率、流动负债率呈正相关关系;当第一大股东为国有股股东时,上市公司的资产负债率、流动负债率要比第一大股东为非国有股的高一些;流通股持股比例与流动负债率呈负相关。杨翠霞(2009)通过实证研究发现,在公司的所有权和经营权相分离的情况下,公司终极控制股东在进行资本结构决策时倾向于采用负债筹资,主要考虑的是当采用负债筹资时,不会稀释原有老股东的控制权,而很少考虑负债筹资是否会造成企业资产的转移以及负债筹资可能给企业带来的破产威胁;公司终极控制股东的所有权性质不太影响企业的资本结构决策,企业终极控制股东为国有股东时并没有更强的负债筹资动机;公司终极控制股东的控制链层级与资本结构中负债比例呈显著的正相关关系,控制链层级的增加将导致资本结构中负债比例的提高。因此,有必要进一步强化终极控制股东的责任和加强对终极控制股东的行为监督和权力制衡,除了正常的经营性资金占用之外,公司终极控制股东应当全部返还其在其他方面所占用的公司资金。从这个角度来说,增加债务融资是比较有效的手段之一。

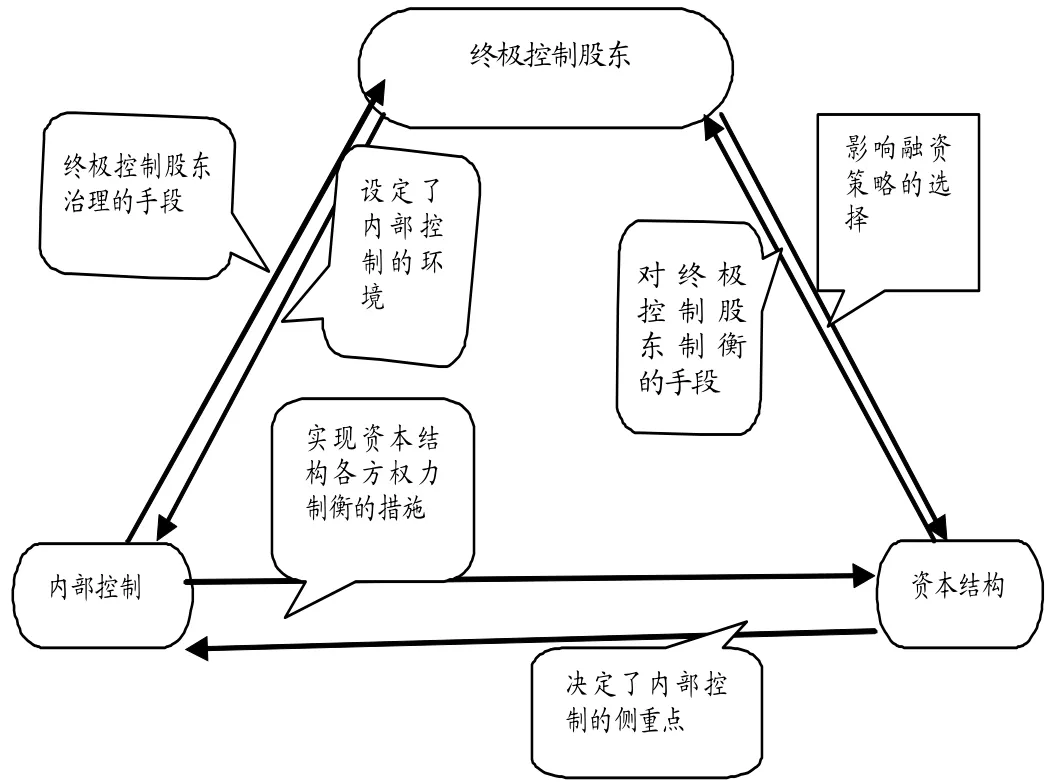

综上,终极控制股东、内部控制与资本结构的关系如图1所示。

图1 终极控制股东、内部控制与资本结构三者关系图

四、相关研究述评及展望

综上,近年来终极股东、内部控制、资本结构已成为国内外理论界研究的热点问题,而且也取得了一系列的研究成果,已认识到终极股东在公司治理中的作用和效率,关注到内部控制有效性和内部控制信息披露的效果,意识到资本结构是利益相关者相互制衡的结果。但目前国内外研究还不完善,主要存在如下问题:

(1)对终极控制权的研究主要集中在其对公司业绩、公司价值、会计信息质量以及会计透明度等的影响方面,对于终极控制股东对内部控制、资本结构的影响研究较少,仅有的一些研究分析也很不深入。

(2)对内部控制问题的研究主要集中在内部控制信息披露的质量、动机、效果以及内部控制缺陷方面,对内部控制信息披露的重要性、内部控制缺陷的评价标准研究较少,也没有建立统一的内部控制评价标准和内部控制管制效果评价标准,对内部控制的研究不够深入,也很少有研究把内部控制与终极控制股东和资本结构联系起来。

(3)对资本结构的研究主要集中在资本结构的影响因素及其对公司绩效、治理结构的影响等方面,对资本结构与股权结构、内部控制的互相影响研究很少,也没有从理论上给出终极股东控制、内部控制与资本结构互动关系的逻辑框架。

进一步研究过程中,可以把终极股东控制、内部控制、资本结构三者联系起来,借助内部控制这一平台,以内部控制影响因素、动机和后果为基础,探讨终极股东控制、内部控制和资本结构的关系,探索三者的相互影响及作用机制,以期得出一些具有理论创新和应用价值的研究成果,丰富股权结构、内部控制和资本结构的研究内容;通过实证研究,在我国这样一个股权相对集中、国有股占优势的资本市场环境下,打开企业“黑箱”,分析三者的互动关系,同时结合我国的制度背景给我国企业和监管部门提出可行的政策性建议。

[1]邓德强:《金字塔结构与内部控制信息披露——来自沪市上市公司的经验证据》,《东北财经大学学报》2011年第7期。

[2]钟玮、杨天化:《资本结构、内部控制与公司绩效——基于我国银行类上市公司的实证研究》,《经济与管理研究》2010年第5期。

[3]李育红、秦江萍:《终极控制人对内部控制有效性的影响——基于我国深市上市公司的一项实证研究》,《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版)2010年第9期。

[4]韩亮亮、李凯:《控制权、现金流权与资本结构——一项基于我国民营上市公司面板数据的实证分析》,《会计研究》2008年第3期。

[5]林钟高、徐虹、唐亮:《股权结构、内部控制信息披露与公司价值——来自沪深两市上市公司的经验证据》,《财经论丛》2009年第1期。

[6]杨雄胜、李翔、邱冠华:《我国内部控制的社会认同度研究》,《会计研究》2007年第8期。

[7]毛洁:《内部控制、资本结构与代理成本——基于创业板上市公司的实证研究》,《财会通讯》(综合·下)2012年第6期。

[作者邵春燕系山东大学工商管理流动站博士后]