丽江历史文化述论

2014-11-15吴庆洲

摘 要:中国古代城市、村镇、建筑均有以文房四宝为意象的例子,丽江即有大研(同砚)古城的说法。述论丽江历史文化,从其历史地理概况,明代起纳西族接受汉文化,到古城选址,以大砚命名古城,论述汉族儒家文房四宝文化对丽江古城的深刻影响。重教育,出人材,丽江古城文风浓郁,成为多种文化交汇的富有纳西族文化特色的世界遗产。

关键词:丽江;大研古城;文房四宝;重教育;纳西族文化

中图分类号:C912 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2014)-11-47(6)

纸笔墨砚为文房四宝,文房谓书房。古代,纸笔墨砚四样文具为读书人所必备。这些文具,制作历史悠久,品类繁多,历代都有著名的制品和艺人。如安徽泾县(旧属宣城郡)的宣纸,歙县(旧为徽州府治)的徽墨,浙江吴兴(旧为湖州府治)的湖笔,广东高要(旧为肇庆府治,古名端州)的端砚,至今仍著名。

由于儒家重读和重科举仕途,故文房四宝成为儒家文化的重要标志,受到百姓的崇拜。古代的城市、村镇、建筑均有以文房四宝为意匠的例子。丽江古城就是一例。

1 丽江古城历史地理简况

丽江位于云南省西北部、长江上游金沙江江湾之中。因金沙江亦称丽江而得名。其地域随金沙江河道曲折延伸,似一个巨大的“V”字。面积7425km2(城区5km2)。人口32.9万(城区6万)。有纳西、汉、白、僳僳、普米、彝、苗、藏等11民族,其中有纳西族17.6万,占人口总数的58%,辖有全国唯一的一个纳西族自治县。

丽江地处滇、川、藏交界处。秦汉时期,是巴蜀同声毒(古印度)往来的交通要道,滇藏公路通过丽江,有公路直通四川攀枝花市与成昆铁路交会。

丽江地处青藏高原南端横断山向云贵高原过度的衔接地段,兼有横断山峡谷与云贵高原两种地形特征,山河交错,峰大谷深,地貌复杂,有世界著名的峡谷虎跳峡,有云南第二大高山玉龙雪山,有“万里长江第一湾”——石鼓。

丽江属南亚高原季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,只有温凉、干湿之更迭,年平均气温为12.6C°,1月平均气温17.9C°,7月平均气温5.9C°。年平均降雨量958.9mm。

金沙江在境内流程达447km,除金沙江外还有21条较大的河流。河谷和坝子主要是农业区,山地以林业、畜牧业为主,以产“丽江马”著名。

以玉龙雪山为主体的丽江玉龙雪山风景名胜区由雪山景区、古城景区、“长江第一湾”景区、泸沽湖景区4个片区组成,总面积777.6km2。有高山深谷、秀水奇石、古老的历史文化胜迹、浓郁的民族风情和丰富的动植物资源,是一个以旅游观光为主的大容量、多功能的国家重点风景名胜区。

丽江古城的纳西语古名为“巩本芝”,“巩”指仓库,“本”指村寨,“芝”指集市。因古城北依象山、金虹山,西靠狮子山,其地形略似一个大仓库,因而得名。也有此地曾是古代仓廪的集中的集镇而得名之说。元代改汉名为“大叶场”,明代称为“大研厢”,清代称为“大研里”,民国开始称为“大研镇”。“大研”之名由元代的“大叶”而来,因丽江坝区的纳西族头领木氏,为古纳西族四大支系中的“叶”支系,元代以后,随着木氏权力的上升,古城成为木氏的居住地之一,人们就以含有尊敬之意的“大叶”一词,作为地名称呼,“叶”、“研”音相近,故后来通写成“大研”。

丽江历史悠久,这里发现了距今10万年的“丽江人”,旧石器、新石器时代,这里也有原始居民生息繁衍。战国时期,丽江属秦国蜀郡。两汉时期属越巂郡,称遂久县。蜀汉改属云南郡。两晋及南北朝,仍属云南郡。南朝宋改名遂段县,梁废。隋属巂州,唐初属姚州都督府,唐调露二年(680)后,由于南诏归附吐蕃,丽江一度属吐蕃之神川都督府。贞元十年(794),南诏王异牟寻反吐蕃归唐,丽江属南诏铁桥节度使(后改为剑川节度使)。宋代大理国时期,丽江在行政区域上虽属段氏大理国之善巨郡,但么些势力强大,大理国实际上并未能控制丽江,“段氏虽盛,亦莫能有”。

南宝祐元年(1253),元世祖忽必烈取道丽江南征大理国,在丽江设茶罕章管民官,公元1267年改为茶罕章宣慰司。公元1276年,改为丽江路军民总管府,隶云南行省,丽江之名自此始。公元1282年,改为丽江路宣抚司,治所设在巨津州(今巨甸镇),辖1府7州1县。由于么些首领麦良协助元军破大理国有功,因而总管或宣抚使都由麦良的子孙承袭。

明洪武十五年(1382),改丽江路宣抚司为丽江府,治所设大研厢(今大研镇),授木氏土司为世袭知府,辖4州1县。洪武三十年升丽江府为丽江军民府(图1)。明朝中叶后,木氏势力不断向北发展,辖区包括今西藏之盐井、芒康及四川之巴塘、里塘。清朝仍设丽江军民府,雍正元年(1723)实行改土归流,降世袭土知府木氏为土通判,设流官知府。乾隆三十五年(1770),府下增设丽江县。1912年府废县留,丽江县属云南省腾越道,不久,道取消,直属省。1941年,属云南省第七行政督察区,为专员公署驻地,县隶之。

1949年7月1日,丽江县和平解放。属丽江专区,为专署驻地。1961年4月,成立丽江纳西族自治县。[1]

2 明代纳西族第一个汉姓汉名

第一个汉姓汉名

明代以前,丽江纳西族人名实行四个字(音)的父子连名制。明朝伊始,纳西族从其首领开始有了第一个汉姓汉名—木得:这第一个汉姓“木”及第一个汉名“木得”,还是明王朝开国皇帝朱元璋所赐。自此,汉姓汉名在纳西族中扎根沿袭,乃至逐步取代了纳西族人特别是识汉文者的取名方式。这可以说是纳西族自明以来几乎“一边倒”地接受汉文化的外观标志。

木得,纳西名阿甲阿得,列木氏第七世,元末任通安州知州,复升改丽江宣抚司副使。朱元璋建立明朝后,因招降云南梁王、大理段氏没有成功,就派颖川侯傅友德、永昌侯蓝玉、平西侯沐英率三十万大军,于洪武十五年(1382 )攻入昆明、大理,丽江阿甲阿得率众首先归附,总兵官傅友德上奏朝廷,拟设丽江府,让阿甲阿得任知府,朱元璋认可后下了一道圣旨(载《皇明恩纶录》),特赐阿甲阿得姓“木”。圣旨中说:“……尔丽江阿得,率众先归,为夷风望,足见摅诚。且朕念前遣使奉表,智朕可嘉。今命尔木姓,从总兵官傅拟授职··…”。endprint

洪武十六年(1383),木得率土兵跟随傅友德攻克元右丞普颜笃所据的佛光寨,又相继攻破北胜州、石门关铁桥城等处,立有功绩,于九月得以进京朝觐。朱元璋“嘉其伟绩”,授给诰命一道,让他任丽江府世袭土官知府,中顺大夫,并赐金花钞贯、彩缎表里衣冠、镌有“诚心报国”四字的金花带一束等。

据民间传说,朱元璋赐姓是木得朝觐时的事,朱元璋问阿甲阿得想要个什么姓,阿得直率地说:“我要归顺朱明王朝,就跟皇上一样姓朱吧。”旁边的官员连忙向阿得使眼色,阿得急忙改口,说请皇上恩赐。朱元璋也不计较,微微一笑说:“你的心意我明白,从‘朱字分出一个‘木,表明你是朱家的骨干,‘木字加上‘人字就是‘朱字,表明你是朱家的人,赐你‘木姓吧!”阿得连忙叩头致谢。

纳西族有了第一个汉姓,而且随之有了字,有了号。明代木氏自木得至明清之交的木懿,共十四代,他们的纳汉双名列述于下:

阿甲阿得,官讳木得,字自然,号恒忠;

阿得阿初,官讳木初,字启元,号始春;

阿初阿土,官讳木土,字养民,号培元;

阿土阿地,官讳木森,字升荣,号大林;

阿地阿习,官讳木嵚,字惟高,号峻乔;

阿习阿牙,官讳木泰,字本安,号介圣;

阿牙阿秋,官讳木定,字静之,号永明;

阿秋阿公,官讳木公,字恕卿,号雪山、万松;

阿公阿目,官讳木高,字守贵,号端峰、九江;

阿目阿都,官讳木东,字震阳,号文嵓、郁华;

阿都阿胜,官讳木旺,字万春,号玉龙、神岗;

阿胜阿宅,官讳木青,字长生,号乔岳、鹤松;

阿宅阿寺,官讳木增,字长卿,号华岳、生白;

阿寺阿春,官讳木懿,字崑崙,号台美。

有了丽江纳西第一姓,由此又衍生出丽江纳西第二姓来。

木氏认为木姓为皇帝所赐,只能木氏贵族专有,那老百姓怎么办?木氏仿效朱元璋,另给木氏以外的官员和老百姓“赐”了一个姓:和。

对丽江的土著百姓来说,这“和”姓的含义是:“木”上添一撇,表示戴上木家的草帽,旁边加一“口”,表示背着木家的篮筐,即“和”姓是木家的奴仆、劳动者。

明代,丽江的外来别姓人家,都得改姓和,对他们来说,“和”的含义略有不同:“木”上那一撤,表示给你木家的一块天,旁边那一“口”,表示木家给你一口饭吃,即欢迎外来人做木氏的老百姓。

这就是史书上记载的“官姓木,民姓和”,“四郡齐民一姓和”。

外地人到丽江必须改姓和的规矩,一直延续到清代改土归流时止。

纳西族中的和姓,同样实行纳汉双名制,有文化有身份的人,则有字、有号。

“官姓木”的范围限定极严,并不是木氏族人都能姓木,只有承袭者及同堂舍人才得姓木,其他族人则三世以后改姓“阿”,五世以后改姓“和”。这无疑是凭借姓氏的高贵来确保木氏土司统治核心的权威。[2]

3 丽江古城城址选择

较好的气候条件是选择城址时的必要考虑。

早在远古,人类就已懂得山坡的南面冬暖夏凉,宜于居住。在城市选址上,我们的祖先也已懂得利用地形和风向,以得到较宜人的城市小气候。《老子》云:“万物负阴而抱阳,冲气以为和,”把自然界天地万物阴阳和谐的现象上升到哲学、美学的高度,作为天地人和谐合一的理想境界。晁错所说选址“相其阴阳之和”,即考察城址的地形地貌,看其气候及环境是否宜人。

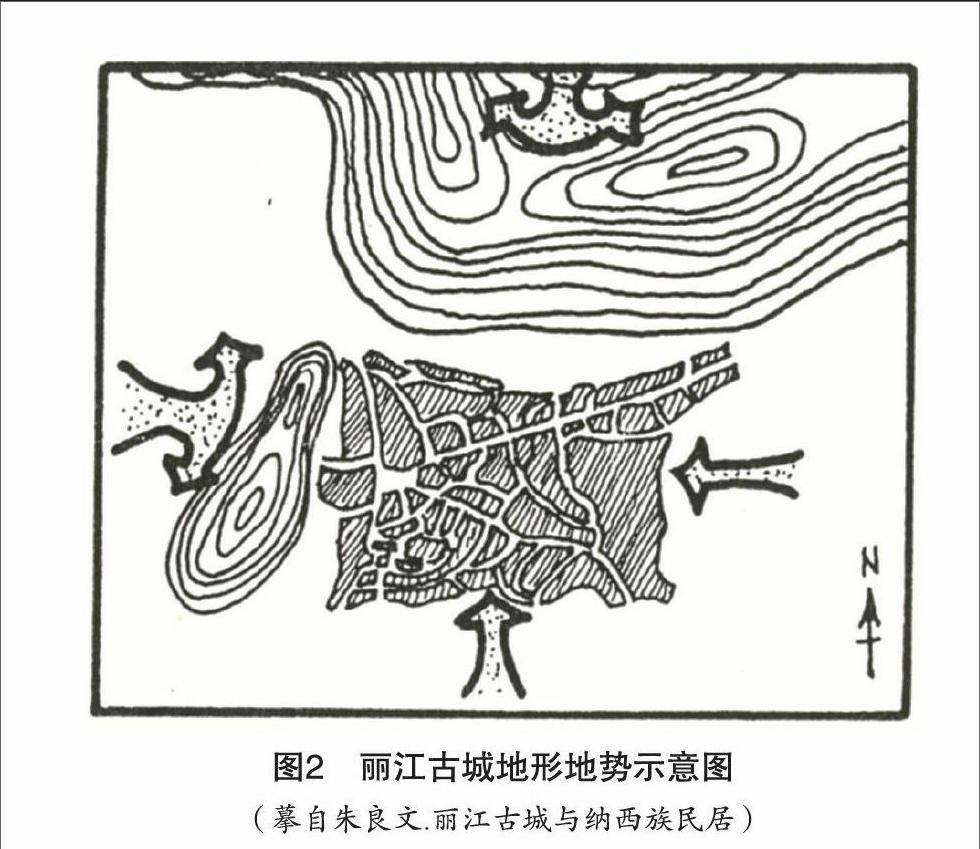

在这一方面选址成功的例子很多,以丽江为其中一例(图2)。

云南纳西族聚居的丽江古城坐落在温暖湿润的丽江坝子上。古城选址充分利用地形和地方季风特点,城址北依象山、金虹山,西枕狮子山,东、南两面开朗辽阔,秋冬时,狮子山成为古城屏障,挡住西北寒风,但春季的东风、夏季的南风则畅通无阻。由于选址得当,使城内小气候特别宜人,冬暖夏凉。笔者曾先后5次赴丽江考察,发现其选址的高明使身临其境者无不折服。[3]

4 以大砚命名的丽江古城

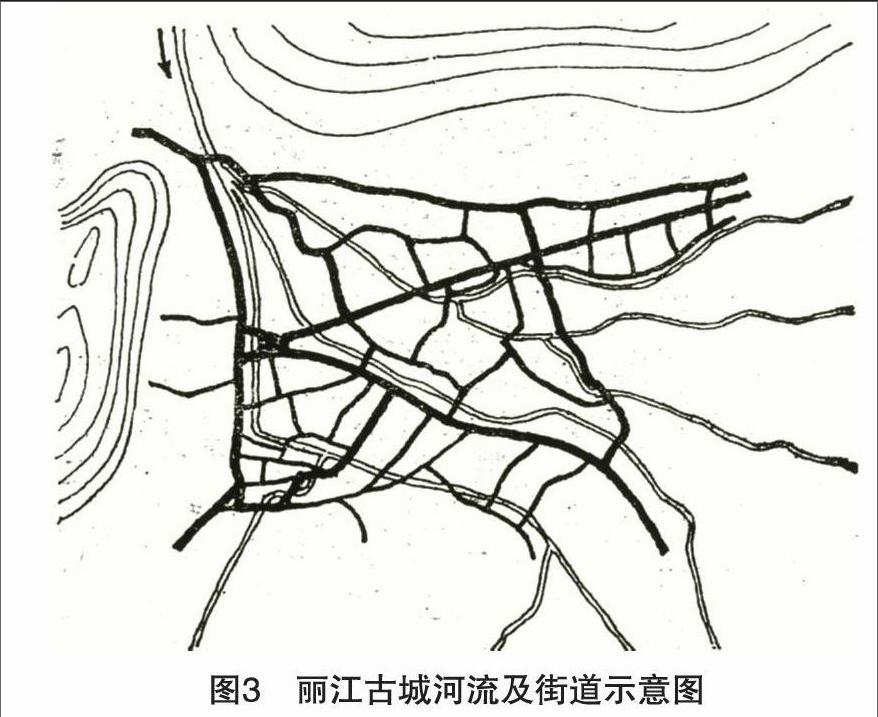

明代的丽江古城,是丽江府衙署所在地,是木氏政权的中枢,从而成为丽江政治、经济、文化、军事的中心(图3)。

明代丽江府,辖通安、巨津、宝山、兰州(兰坪)四州及临西(维西)一县。木得任知府后,开始在黄峰(狮子山)东麓营造纳西王宫,兴建了规模宏大的宫殿式建筑群,包括三重牌坊、仪门、前议事厅、万卷楼、护法殿、光碧楼、玉音楼、三清殿、配殿、阁楼、家院、驿馆等。主建筑仿照北京紫禁城建制,顺序排列在东西主轴线上,背倚“王苑”狮子山,西河水绕宫而过,宫前有金水桥式的马鞍桥。三重牌坊中,以石牌坊最负盛名,坊体皆用汉白玉,四柱三门,通高12m,面阔9m,上刻明神宗御笔所赐“忠义”二字。此坊由木增建,府医之子和公主持,鹤庆杨师傅掌脉,据说他们从小孩游戏中得到启发:立一层,四周壅土;再立一层,再壅;立毕,撤土乃成。一时传为趣话。通观木府,颇富王者气派,难怪徐霞客在其《滇游日记》中称它“宫室之丽,拟于王者”,“楼阁极盛,多僭制”。因为避讳僭越之嫌,木氏不在这里待客,徐霞客也未能进内一观,他只被接待在木氏的后院别墅区—白沙岩脚院和城南木家院里。

据徐霞客所记,当时的丽江古城已是“居庐骈集,萦坡带谷”。从各种文献记载看,明代丽江古城的居民已有千余户之多。

从明代始,丽江古城有了新名字:大研厢。

为什么叫“大研”?据说是木得朝觐归来后崇尚汉文化的新举措:“研”与“砚”相通,大研即大砚,而砚象征文墨,他希望丽江文墨昌盛,人杰地灵,所以用大砚命名丽江城。

有砚须有笔,于是木得又把城西南的尖尖山“饶巫鲁”命名为文笔峰。

木氏的这一美好寓意,在木增的诗《文笔凌云》中表述得很透:

东壁图书照丽阳,湖边文笔碧霄翔。endprint

峰常绚彩何须梦,天自书云为纪祥。

列站层峦皆几案,行云流水尽文章。

巨灵千载题春雪,始信如椽出大方。

用大砚命名丽江城,也是与丽江的地理形貌相吻合的:丽江坝四周皆山,从高远处看,丽江坝确似天然一方大砚,而古城恰在大砚的中心。木氏用大砚命名丽江城,可以说是主观与客观的一致。

自此,“大研”二字与丽江古城一直相连至今。

纳西紫禁城规模宏大,但四周未筑城墙,没有中原城的高大城楼城门,其原因,还在于木氏崇尚汉文化后的文字之讳:木氏姓木,四周筑了城墙,“木”字就变成了“困”,木氏自然不愿被困,所以不筑城墙。这样的思维,尽管是文字讳,确也与木氏主张开放、不愿囿居一隅的政治方略相一致的。[4]

5 雍正杨馝知府在丽江建土城办学

木氏忌“困”不筑城,设流后,城里的主宰不姓木,可以筑城了,由首任流官知府杨馝筑城。

丽江古城筑四方城墙,是总督高其倬、巡抚杨名时,“题请”的。乾隆《丽江府志略》载:

丽江旧为土府,无城。

本朝雍正元年改土设流,总督高其倬、巡抚杨名时题请建筑土围,下基以石,上覆以瓦,周四里,高一丈,设四门:东曰‘向日,南曰‘迎恩,西曰‘服远,北曰‘拱极。上皆有楼。又别为小西门,曰‘饮玉,以便民。无池。[5]

杨馝在丽江古城的第二件建置,是丽江新府署的修建。他亦写有一篇《建丽江府治记》,文中陈述丽江情势和他上任后的种种变革措施外,对建城后“次及府治”亦有记载。

丽江府署成为当时古城的建筑大观。到咸丰十年(1860)九月,被杜文秀部下马锡晋等拆毁。光绪十三年(1887)由知府黄金衔按原制重建。

杨馝的第三件建置,是迁建学宫(文庙)于府署北。

杨馝的第四件建置,是创建著名的雪山书院,也是在雍正三年,同教授万咸燕共同创设的。院址在府城西门内。

何因称雪山书院?据杨馝所说,有两重含义:一是“因其地傍以雪山”;二是“取宋文靖立雪程门之义”——宋代学者杨时,谥“文靖”,号龟山先生,以程颐为师,有次去见程颐,“颐瞑坐”,杨时侍立不移,直至门外雪盈一尺。杨馝在文中对此称赏备至,特寓借“雪山书院”之名,倡扬尊师重道,用心可谓良苦。他料想以“雪山”命名的书院,“有龟山先生其人者出乎其中”,期望可谓高远。[6]

6 大砚古城出人材

从改土归流到清末,从丽江古城出去考中举人的多达60人,考中进士者7人,中了进士又被选为翰林院庶吉士的,有道光十三年(1833)进士李樾等两人。此外,经府学考选推荐到京师的,有优贡3人,拔贡二十余人,副榜十多人。

在丽江古城,还有几段科举佳话。

一是四方街四面深巷里,有一户杨姓人家,嘉庆七年(1802),杨家之子杨兆兰中了举人,其弟杨兆荣中了拔贡,巷里人家都为之高兴,在巷口建了一道二层楼的木坊,取名“科贡坊“,表示这里是出科举人物的巷子。时至道光十七年(1837),杨兆荣的儿子杨硕臣又中了举人,一时传为美谈,说这是立了科贡坊的缘故。

二是古城“吉沙沙”巷子里(现为兴文巷),李家儿子李樾在道光十三年(1833)会试中高中进士,又经朝考成为翰林院庶吉士,这条巷子一时荣耀非常,为纪念此事,把巷名改为“太史巷”。

三是道光十四年(1834),木正源考中了举人,古城士子和亲友齐声道贺,说:“曾祖父保佑呵,曾孙子争气呵!”原来赫赫有名的雍正元年赴省告状的阿知立,是木正源的曾祖父,一时传为佳话。

四是同治九年(1870),丽江诸生李玉湛、杨凤友等8人,同科中举,时人盛称“八举之科”。

五是光绪十五年(1889)科考中,丽江古城的和庚吉、王成章、李怀忠、周暐4人同时中了举人,正好他们的字和号分别是松樵、竹淇、梅卿、兰屏,于是有了“松竹梅兰同日荣”。

至光绪二十九年(1903),丽江出了第一个留学生,即辛丑科举人周冠南被选送日本留学。

在光绪年间,丽江古城先后建了新学堂:光绪三十年(1904)筹办丽江府五属中学堂,设在府署东旧考棚内,次年成立,招收五年制中学生一班,此是丽江城第一所中学。

光绪三十一年(1905),丽江县知事创办官立高等小学堂,合于雪山书院,书院山长李福宝兼任堂长,此是丽江古城第一所小学。

光绪三十三年(1907),在古城萧公祠、节义祠,创办县立女子初级小学二堂,这是丽江古城第一所女子学校。

次年,丽江府开办第一个初级农业学堂。

综上,丽江古城作为文化教育的中心,是名副其实的。[7]

7 丽江古城列入世界遗产名录

1997年,丽江古城列入世界遗产名录。这是丽江人的骄傲,也是中华民族的殊荣。

1999年木府重建竣工,成为丽江古城的标志性建筑。

丽江有着丰富的文化遗产,物质的和非物质的。

古城的北斗七星石拱桥群、四方街(图4)、玉泉公园、五凤楼及附近的玉龙雪山、白沙明清建筑群都是引人入胜的名胜古迹。到丽江古城还可欣赏到纳西古乐,了解纳西东巴文化。

笔者五次到丽江考察,看丽江的小桥流水美景(图5)或登上狮子山,鸟瞰古城美景(图6),到黑龙潭看得月楼和玉龙雪山倒映在水中的美景(图7),好似人间仙境,妙不可言。郭沫若先生题词云:“龙潭倒影十三峰,潜龙在天,飞龙在地;玉水纵横半里许,墨玉为体,苍玉为神。”

丽江,这座以大研命名的历史文化名城,正运用其文笔峰的巨笔,在周围描绘出神奇美丽的图画。

参考文献:

[1] 彭卿云.中国历史文化名城词典续编[M].上海:上海辞书出版社,1997:988-916.

[2] 杨世光.丽江史话[M].昆明:云南人民出版社,2001:82-85.

[3] 吴庆洲.中国古城遗址与建筑的历史经验与借鉴(上、下)[J].城市规划,2000,(9):31-36;2000,(10):34-41.

[4] 杨世光,著.丽江史话[M].昆明:云南人民出版社,2001:85-87.

[5] 乾隆丽江府志略[M].丽江县志编委办公室(翻印),1991.

[6] 杨世光.丽江史话[M].昆明:云南人民出版社,2001:124-127.

[7] 杨世光.丽江史话[M].昆明:云南人民出版社,2001:130-131.

责任编辑:王凌宇endprint