广州十三行历史名街演化与当代改造

2014-11-15杨宏烈

杨宏烈

摘 要:广州十三行路乃昔日著名的十三行商馆区所在地,今天已变成商贸环境污染、交通秩序混乱、历史文化景观残损、国际旅游空间意象缺失、城市场所精神泯灭的脏乱之地。让现今的十三行路回归到历史意义上的十三行街是当务之急。具体路径是:维护历史街区特色风貌、取缔与传统历史文脉相违背的批发市场、构建纪念性旅游商品专业步行街、营造广州十三行商埠文化国际旅游区,培育广州世界文化名城。

关键词:十三行路;十三行街;维护历史风貌;开展国贸旅游

中图分类号:C921 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2014)-11-15(7)

十八至十九世纪的广州西关十三行街,记录了十三行时期“中国第一商埠”的发展历程,定格了“十三行商”、“十三洋行”、“十三夷馆”、“十三行货”等文化组合关系及空间位置演变。如果说十三行的其他文化遗址消失殆尽,尤其是风靡全球的夷馆建筑群遗址惨遭破坏,那么十三行路则是唯一仅剩的最有代表性的历史空间参照坐标轴,弥足珍贵。十三行路当初为“十三行街”,十三行街后来变为“十三行马路”;现将十三行路回归为十三行步行街,不仅可引发新一轮的商业旅游热潮,而且对于历史街区的保护复兴与城市文脉的传承,具有深远而重大的意义。

1 大清帝国的“华尔街”

十三行商人与两淮盐商、山峡商人一同被称为清代中国三大商团,近代以前中国最富有的商人群体。后二者大多只经营国内贸易,而前者重点是国际外贸。前者活动的国际市场——十三行街可谓当时的“华尔街”,占据全球可观的总金融比例,行商伍秉鉴,家资2600万两,是当时世界级富豪。魏源《海国图志》引《华事夷言》曰:“十三间夷馆,近在河边,计有七百忽地,内住英吉利、弥利坚、佛兰西、领脉、绥林、荷兰、巴西、欧色特厘阿、俄罗斯、普鲁社、大吕宋、布路牙等之人。此即所谓十三行也。”(何秋涛《朔方备乘》)清廷为限制洋商活动不准入城,于1777年开辟了一条街,即今十三行马路。(图1)乾隆四十二年(1777年)行商上广东巡抚称:“查夷商到粤广,现在俱已送照定例,在商行馆歇休居住,并于行馆适中之处,开辟新街一条,以作范围。街内两旁盖的小铺,列肆其间,凡夷人等,水梢等所需零星什物,以便就近买用,免其外出滋事”。

十三行建筑多为白色、浅黄和棕黄,瓦面用灰白色、砖红色,整个商馆区有三条街道,第一条是西面的同文街,第二条是平行于同文街的靖远街,第三条是东面的新荳栏街(图2)。

清代末期,十三行街以南至河边地,已成为西关的主要商业区域,各地轮渡码头、洋行代理集中在这里,是广州商业中心之一。

十三行街北是广州城的郊区,正北的街口是故衣街,正对靖远街北口是行商公所;横过西濠涌的桥北为通事馆,商馆和政府的沟通就靠通事馆译人;木匠广场即为行商专造木制品的多排店铺,有70家以上,东侧经官行、茂官行、浩官行等,即今天宝顺大街和怡和街延至海珠南路一带。这些商行建在江边,方便货物运输。同一行业分两处活动,一处是行商和本国商人交易的地方,一处是与外国商人交易的地方。十三夷馆是十三行街南侧的主要组成部分。

如果说开辟十三行街方便外商生活是应该的话,有意限制外商进城、与民众接触,则为封建统治者的狭隘偏见。所谓“杜民夷之争论,立中外之大防”是也。把外商长期禁锢在东以西濠为界,西到联兴街,北抵十三行街,南临珠江“七百忽地”的范围内,肯定不是滋味,虽说定期每月逢“八”日可外出放风游览,但也是在“通事”等人监督控制下的行动,时间、范围都受限制。

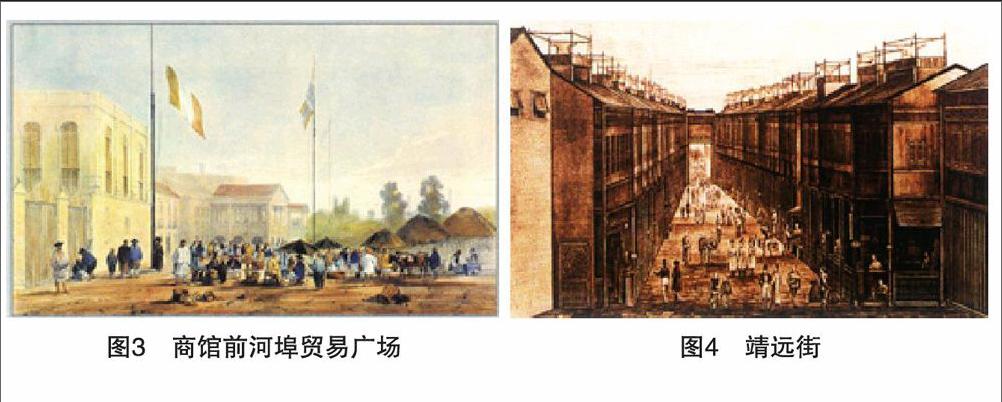

当时行商及外商的活动大多集中于十三行商馆区和珠江沿岸(图3)。鸦片战争前,“新荳栏,同文街,联兴街,清远街等处,市廛稠密,阛阓云连”[1],呈现畸形繁荣的状态。外国人的画作及照片也反映了十三行大街小巷店铺林立的景象。图4是一幅表现19世纪30年代十三行靖远街街景的外销画,整齐划一的商铺,街上的行人中西杂处,两旁木构房屋多为钱庄、茶行、酒店、服装店、丝稠店、布店、染色店、伞店、钟表店……。位于西端与十三行街正交的同文街乃同文行址,有两层木构连排店铺,屋宇富泰。“同”者,取祖籍县名“同安”之义;“文”者,取本山文圃之意,示不忘本。西堤联兴街尾部近江边,为十三行商馆界。新荳栏街为一排小店。“在经过任何一条商业街时,你会看到门边一条柱子上钉着一块小招牌,上面写着‘和平、‘得利、‘集义、‘全合、‘联合等字样”。“小番鬼”亨特几乎对什么都感兴趣,这些小招牌他也记在心里了。“我曾经见到‘单意(字面意思是‘单独的生意)、‘金记、‘三联等。亦有采用较为气派的,例如‘乔治与桑德班克、子与侄,采用双名的如‘永和记”[2]。这些描写可与林则徐的文告相互印证,“至民间开店营生,原属例所不管,唯联兴、同文等街铺户,大半交易夷人,甚至悬挂夷字招牌,肆行骫法,非正经贸易良民可比”[3]。

处于十三行商馆最西头的丹麦馆,“与之相连的是一系列中国人的店铺”。构成商馆区边界的是联兴街,这条布满外国商铺的街道,有无数小洋货店、茶叶店、钱店等,乃专为便利外国人所设。按裨治文的描写,“当你沿街行走,在街道的左边和右边,有时甚至在路中间,你可以看到和尚、巫师、铁匠、铜匠、木匠作坊等等;药铺、餐馆、钱庄以及几乎数不清的各种商品的零售商”[4]。商馆北面的十三行街是“广州城外最长的,也是开设了数量最多的各种商店的街道”[5]。

十三行街有人评说是当时的“华尔街”。它是当时中国唯一、世界第四大对外通商口岸。其中一些街巷命名用了当年中国行商的行名,如宝顺大街、普源街、仁安街、善安街等,至今仍能寻觅到十三行的历史痕迹。然而它们的繁荣景象却并没有被当局者因势利导,引领中国走向商品经济的社会,而是死守着“老祖宗”之法,坚持封建王朝的统治,致使二千多年来的“中国第一商埠”毁灭在无情的大火之中。十三行街因1822年的大火被划分为两个时空段落,前一段落中国建筑的风格成分较多,后一段落受西式建筑风格的影响越来越大,但大规模的城市建设模式始终没能被广泛地推广,竹筒屋仍是基本模式。endprint

2 民国时期的“十三行马路”

十三行街自1858年彻底焚毁后,沉寂了近半个世纪后又开始复苏,并受到沙面西方建筑风格的影响。西堤的新古典主义建筑就是受沙面建筑风格传播影响的实例。

鸦片战争后,沙面出现了由外国人按功能规划的租界,钢筋混凝土的运用使城市建设发生了质的飞跃,兴起了拆城墙、修马路的运动高潮。惠爱路、新华路、太平路、长堤大马路、西堤等成为了商业中心,机动车(东洋车、小汽车)的出现,促进了市政道路的建设。

十三行路东起人民南路,西至杉木栏路。图5所示,1922年之前的十三行街街口,立有一坐牌坊门,历经风雨的门洞上方“十三行”三个笔画饱满的大字清晰可见,但两侧的对联就看不清楚了。1924年拆除十三行街(图6),1926年建十三行马路,长315米,宽12米。十三行路距怀远驿街约一里,附近有白米街、故衣街、油栏直街、豆栏直街、盐亭街,皆当年交易米、油、豆、盐、故衣之场所。十三行附近有怡和大街,为伍家怡和行故址,同文大街为潘同文行故址,普安街为卢家广利行故址,其十三行会馆则正对靖远街,面海。此后二年,始由各行业主子孙公议,售与大信银行,又展转为东亚银行、华益银行[6]。

近代史上的“马路”因车辆不多,人车混行。许多关乎生命安全的矛盾尚没显露。进入现时汽车时代,“马路”变“车路”,问题就来了。如果“以车为本”的观念没有很本纠正,历史街区将加速死亡,城市空间就永无宁日。

与十三行马路同年修建的靖远路,北至十三行路,南至西堤,长369米,宽12米,清代为十三行商馆的中心地带,西方人称旧中国街。有一张外销画,刻画了19世纪50年代的靖远街街口景观,牌楼当立,店铺夹道,建筑讲究,人气和谐。20世纪50年代修建文化公园时,此街被截为南北两段。1981年署名清远路,现在房地产大开发中彻底消失。垂直十三行路,位于东头的豆栏老街,现今也变成了一个死胡同。

广州近代马路是很有特色的。街道两侧的房屋一般为竹筒屋原型的异变,要么是商铺屋,低层高密度,面窄进深长,紧挨着排到;要么是规模稍大的商业骑楼建筑,多为二至三层,纵长横窄。骑楼贯通一条街,效果强烈,流动感强。浓郁的岭南风味与千变万化的洋式门面构成了独特的美感。有可读性,可观性,其欣欣向荣、自由竞争的氛围十分浓烈。十三行近代建筑可谓原生代建筑的第三代(孙子代)“传人”。鸦片战争的大火烧毁后,于清未原址根基上萌发出第二代建筑,在随之而来的近代化城市建筑中(拆城墙、开马路)衍生出第三代。这就是广州历史街区的“出生年月”资料(图7)。

本来这些近代史上的建筑还可持续发展,它们本来的寿命还远远没有完结,可是当今一些城市规划建设者总给它们描绘出一条死亡的曲线。其“理论”就是,不破不立,只有拆除,才可能赚取很大一笔钱。至于城市历史文化,节约社会资源,贫困弱势群体利益,未来可持续发展,等等,这些应该考虑的参数,应该发生作用的因子,统统一概不顾;该“二十年后拆的拆了,该二十年后建的建了 ”。这一拆一建,大拆大建,不知造成了多少文化的损失、社会财富的损失?中国城市发展的伟大政绩中,是从来不计算这笔代价的。

在上述“死亡曲线”的指引下,十三行路断了脉,3/4的街面失去了历史文化风貌特色。人民南路也断了脊骨,那么老牌坚固的骑楼也要加以摧毁。公园中的历史文化遗址地段也拱手出卖给房地产商建造高层商用楼宇。当“寻租”、“谋利”有了权力资本作保证时,什么科学与法规都无关紧要,一切只能听从魔鬼和上帝安排。

3 “十三行路”批判:对历史文化的埋没

社会的发展总要按照一定的规律进行,其过程中少不了要克服许多不和谐的因素。历史已经让人们充分认识到,社会的任何一点进步都是通过付出巨大的牺牲代价而换来。城市建筑领域更是如此。人们可以发现,当我们践踏历史文化求发展的时候,当我们不顾生态规律搞城市建设的时候,历史和自然同时给了我们无情的报复。这报复落在全社会人的头上,错误往往还得不到彻底清算和纠正。

今天的十三行历史街区并没有衰退,并没有失去生命活力,它不但拥有重要的历史文化地位,而且还拥有发达的商业经济基础和游赏功能。问题是管理使用不科学、不合理。这不但有损街区的物质机体,同时也有损居民游客的心理健康。具体而言,现在的十三行路东段南侧是一个驳杂的低档服装、配饰批发市场,车流、人流、物流,制造了这里混乱的局面。该路东段北侧与人民南路交接处的街角广场,是在整修旧房的基础上因地制宜开辟出来的。帆船时代的海船——瑞典哥德堡号船模,清代十三行商人与老外贸易谈判的雕塑,以及刻画当时珠江夷馆千帆竞渡热闹场景的外销画种壁画艺术,使40平方米的广场呈现出十三行时代的部分主题景观。近来,追求文化品牌的人们还在为十三行招魂,希望这枚广州的文化之“核”迸发出无穷的财富。人们力图以一种全新而怀旧复古的形象让十三行街重新活现出来。外墙装饰用料有红砖片,仿古砖,花岗石等,西方建筑常用的卡奇色和辅以局部灰调子色带,也很普遍,用于历史建筑修饰,效果较好(图8)。东段北侧一排连续的店铺有80多米长,保留了清未民初的形象。通过刷新整修,高低错落的街面构图,街道景观焕然一新。修旧如旧的手法,使十三行街宝刀不老。往北,有垂直于十三行街南北向的豆栏上街、故衣街、兴隆北路等小街小巷,目前正在组织整饬店面,统一风貌特色,尽量保持一定的连续性。再往西则出现残破的康王路街段,须重新规划设计,用好这一地块(图9)。

回溯一下十三行街区的当今历史:1990年代的十三行路中西段还是一个很有希望复兴传统风貌、构建和谐社区,体现了十三行商埠文化、适宜发展旅游的历史地段。可是靠近人民南路的“新中国大厦”和“十三行大厦”抢在规划前大拆大建,用超高层的写字楼和商住楼镇压了十三行夷馆的遗址,骇人的建筑体量和玻璃幕墙,是隔裂历史文化脉络的元素,它使人们无法联想当年的历史与蕴含的文化。据查考,“新中国大厦”所占用的地皮正是当年小溪馆、英国馆、荷兰馆的遗址,这一带是最靠近西濠涌以东的行商和中国装货栈房,是货物进出最方便的地带,所以当时它让最有实力、最先来华通商的荷兰英国等国商贸集团进驻。而十三行大厦选址即为当年夷馆门前美国花园与英国花园的遗址,如今的超高层写字楼,以它硕大的体量横插在从夷馆区到西堤的区域中,肢解了夷馆、西堤、太平南路(今人民南)三者之间的有机联系,亦造成严重的景观视线冲突,使历史街区不堪负重。它的严重后果是,狭窄的十三行路不仅每天有数以千计的公交车、私家车、送货提货车进进出出,连人行道也塞满了不少车辆与商品包裹,交通的混乱一直影响到人民南路与和平路。endprint

新中国大厦的门外,是各类搬运夫的天下。这里停放着禁止营运的残疾人摩托车、平板车、三轮车、行李车,这些车都是为外来批发商运送货物的工具,横七竖八,占用了大量的旅游街道空间,黑压压的一片。远远望去,几个城管正要没收一个老者赖以谋生的手推车,老者被吓得脸色煞白;两伙人因为互相碰撞争吵得面红耳赤几乎要动手;正在吃快餐的小伙子一筷子菜被一捆搬运的货物拨翻在地;扛着大包小包的年轻女子被困在人群的重重包围之中动弹不得;还有几位老太太正为自己的被挤压得摇摇欲坠的摊位呼天喊地。十三行路成了蚁族路。

十三行路本来就不宽,仅十来米。新中国大厦的建成使这条路不堪重负,交通混乱异常。后来开业的“红遍天服装交易中心”,营业面积达4万多平方米,2000多个档口,引来更加密集混杂的车流、人流、货流,不但恶化了十三行路的旅游观光环境,而且给附近的市民生活造成极大的不便。这种面向外地客户的低档商品批发项目应安排在城市的边缘出入口地段,以避免运输逆流、功能混乱的现象。这应该是基本的规划常识。然而这里长期的无序,不合理的经营,使“十三行”的文明在畸形的环境中一天天萎缩。当年十三行具有国际化气息的外贸文化交流的画卷,如今已难觅踪迹。

4 “十三行路”复归 “十三行街”

为了一段曾经辉煌的历史,为了对文化遗产的保护与传承,我们呼吁:将十三行路复归为十三行街,大力发展十三行商埠文化旅游。

“街”与“路是有区别的。“街”是“以人为本”、开展生活、娱乐、交往、购物、体验、且行且停的地方,是“以街为市”的产物,是两旁有房屋的通道。它突出的是商业活动、突出人在其中“逛”、“观览”“交易”、“交换”的功能,是能够停留又能流动的开敞空间,是可以展示人文艺术价值、实现旅游观光价值的地方,可以保证行为安全并聚积着人气。街,具有几千年历史,并有深厚的文化背景。路,只是车的产物,更偏重于一种纯粹的物质形态。从形态上看,街区的图底关系,突出了街的“图”的特征,路往往突出的是建筑的“图”的关系。街的意象性强、场所精神强;路的意象性弱、场所精神弱。街边建筑的连续性好、围合性强、天际线的一致性,给人以积极的城市空间感;路侧建筑的疏离性、错乱状,天际线的破碎,给人以消极的城市空间感。从发展观而论,工业革命后的城市说不准最终还是要回归传统“街”区的模式。

“路”只是通过的空间,强调的是“通”(过程),而不是“达”(目标),更不宜在此停留、漫步,是以车为本的非人性化空间。“路”的两边不一定要有建筑(最好没有),路上也最好没有人,只让车跑。“路”的人气、人情味,文化生活意趣,从概念上就不如“街”浓烈。“路”是个“来也匆匆,去也匆匆”单调枯噪的线性空间,是个不需要人留连忘返的地方,是令人疲劳心烦、恨不得快一点结束这里的活动,更别说开展休闲旅游的地方。在“以车为本”的路之旁经营买卖,也是不会有购物乐趣的。“路”边向来就是一个不宜居住,不宜工作的地方。当20%的人们享受某些“路”给自己带来方便的时候,80%的人却诅咒它给居住生活带来了烦恼。

针对目前十三行街区现状,建构十三行商埠文化旅游区,将十三行路复归为十三行街,即,限制车辆通行实行半步行化的商业街,意义重大。

美国城市规划学者凯文·林奇(Kevin Lynch)曾最先提出城市环境必须具备活力性、感觉性、适应性、接近性和管理性五种性能。刘永德等日本学者认为对于街道空间环境,如果充分考虑步行,则须注重如下种种机能。一、安生性:日间通行安全,夜间通行安全,没有噪声和公害污染;二、观赏性:有较好的人文环境景观;三、象征性:两测、两端建筑富有象征意义;四、亲密性:步行环境气氛和谐,有亲切感;五、通用性:对步行机能以外的其他功能也有良好的适应性;六、方便性:便利日常的生活活动,不妨碍社区的日常行为;七、平等性:面向社会,对老人、残疾人也无通行障碍。

实验证明:交通量大的街道,人们关心的是“安全感”,即使有美好的景观也无暇过问;交通量小的街道,人们有安全感,对“观赏性”、“象征性”、“亲密性”的文化景观就特别注重。下面就十三行街的复兴提出几点建议。

4.1 及早调整规划,给十三行街以准确的定位

历史上每一次文化的复兴都具有进步性。在汽车时代之前,十三行街是步行化环境,人们在商埠文化的氛围中享受城市价值,并创造城市文化的行为空间。这种历史事实是任何一部文明史都予以肯定的。伯幼德·鲁道夫斯基(Bernard Rndofsry)在潜心研究美国街道非人性化的同时,一直对意大利还保存中世纪步行环境的原貌赞叹不已。他说,地中海沿岸的城市“街道——虽外表看去很古老,但只要稍微加以研究,即可发现它不仅对现在有效,而且还是面向未来的典范——洋溢着理想的妙想”[7]。

现今的十三行街到底实施什么样的发展模式,需要决策定性。是交通路,抑或旅行街?是时控性步行化?还是禁止普通车辆通行,只容许公交车限量通行?或者是只许夜间提货、供货车通行?

4.2 保持传统格局,突显十三行街历史文化印记

打造十三行商埠文化旅游半步行化街,不是拟古不化地回到十三行时代,况且那个时代十三行街到底是一副什么样,谁也不能完整地考证出来,我们完全没有必要再去追求完全复古的街道。但19世纪末20世纪初这一时期的十三行街,是从大清十三行街脱胎而来的,街道位置没变,街道格局没变,西濠小河涌还藏在现在的楼房底下,缀满民国青苔的商铺房带有十三行时代的胎记,除了层数与店面设计有明显的进化,本质基因没变。改造利用这类建筑,大力开展商贸旅游活动,广州各市区已取得非常丰富而又成功的经验,近在咫尺的一德路的做法可以借鉴。

将十三行路与和平路之间的竹筒(商铺)屋,和平路与桨栏路之间的竹筒(商铺)屋,相互串联起来,从这条路进,那条路出,中间开辟扩大型的天井,引进西关庭园,改善物理环境。这样的历史街区,既有历史文化信息,又有时代创新精神,何乐而不为?endprint

建筑是一种社会文化产物,街道两侧的建筑装饰是不容忽视的文化景观。不同街道的建筑风格显示不同的情调,具有不同的心理效应。特定时间街道的剪影轮廓,勾划出不同的天际线;而透视线把人们带入远方的聚焦点、端点对景,如此均能产生强大的文化感召力。十三行街区完全可以达到这种效果。

4.3 修缮历史建筑,实现街道空间的完整性、连续性

保留至今的十三行路东段的商铺,是十三行街复兴的样板模式。它们的体量风格、造型构图,尚有提升的空间(图10~11)。希望更多的设计者潜心研究,在此基础上进行改良创新,使十三行路西段的街面商铺修整得更好。

街道的连续性、延伸性、节律性、扩展性,实质表现的是生命活性、生长性、平等竞争性、市场开放性。我们应该支持“街”的康复与发展。“街”是活的。无店不成街,无街不成市。十三行路回归十三行街,首先就是恢复它的商业功能。现在它是一条不完整的街,残缺的街,商铺不健全、市场混乱的街。尤其是西段缺乏系统规划,目标定位始终不明确。有规划者将十三行路与和平路中间的一块街坊用地规划为高层住宅,这种“模式”本不属于十三行街的特质,与传统用地功能不符,也与今天十三行路的发展目标不符。修街如街,目标应是一个历史文化旅游项目,如东段具有丰富洋式店面景观的街道。

4.4 依靠社区更改业态,组织旅游商品步行街

当年十三行中外贸易最有代表性的出口商品是茶叶、丝绸、瓷器、外销画等。这些商品可使十三行商埠文化旅游街区重新发达兴盛起来。现有小型商铺与一般个体市民的经营能力、生活方式很是般配。修屋开铺、联铺成街,让十三行商铺,特别是个体户的商铺也成为城市文明的橱窗,体现历史的进步、展示物质文明和精神文明的水平。

将十三行路变为十三行街,就是要挖掘十三行更多的历史文化信息来充实当今的现实生活内容,提升经商、生活、旅游的空间质量。十三行街补充、改建、恢复、完善西段及南北两侧富含传统的商埠文化景观情调的商铺,是十三行街完整性、连续性的表现。历史街区的轴线,不仅起到空间形态的几何定位作用,还有时间参数作用、即文化要素作用、划时代的历史作用。应尽量展示她的历史风貌、配置历史性、纪念性的商业活动。

十三行街的店铺设计是又一项专业技术工作。从旅游的角度讲,开设的商铺当然是“原汁原味”的好,从文化沉淀的属性看,这类店铺自然具有一定的历史根基和优势。近年来,十三行路周边地带聚积了大批经营布匹、服装的商行。光复南路与桨栏路出现了布匹经营“一条街”。杨巷路聚集了大批服装配料经营商户,光复中路的缝纫设备市场也初具规模。这是自发的、合规律的现象。如果再科学地进行产业结构调整优化,增加一些怀旧性、纪念性的商业活动空间,外加一些高档次的洋货行,小街小巷就成为特色旅游游赏区了。

参考文献:

[1] 林则徐.林则徐集[M].北京:中华书局,1985:98.

[2] 亨特.广州“番鬼”录[M].冯树铁,译.广州:广东人民出版社,1993:80.

[3] 林则徐.林则徐集[M].北京:中华书局,1985:99..

[4] 亨特.广州“番鬼”录[M].冯树铁,译.广州:广东人民出版社,1993:16.

[5] 中国档案馆.The Chinese Repository, vol. 4[M]//广州历史文化名城研究会.广州十三行沧桑. 广州:广东省地图出版社,2002,6:259.

[6] 梁家彬.广东十三行考[M]..广州:广东人民出版社,1999,12:55-56.

[7] 刘永德,(日)三村弘,川西利昌,等.建筑外环境设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1997:133~134.

责任编辑:蒋亚林endprint